イスラエルで起こっていることから目をそらすな、ガザの惨劇に目を向けよ、…と言いたいのは山々なのだが、そう、ことは簡単にはいかない。SNS時代の自意識というのか、冷笑系のセルフつっこみとの戦いが待っている。令和の社会派は、なかなか大変なのだ。

夕暮宇宙船『未題』は、pixivサイトでも無料で読めるが、書籍版(『小さき者たちへ』)もアリ。売り上げはパレスチナ支援に充てるとのこと。

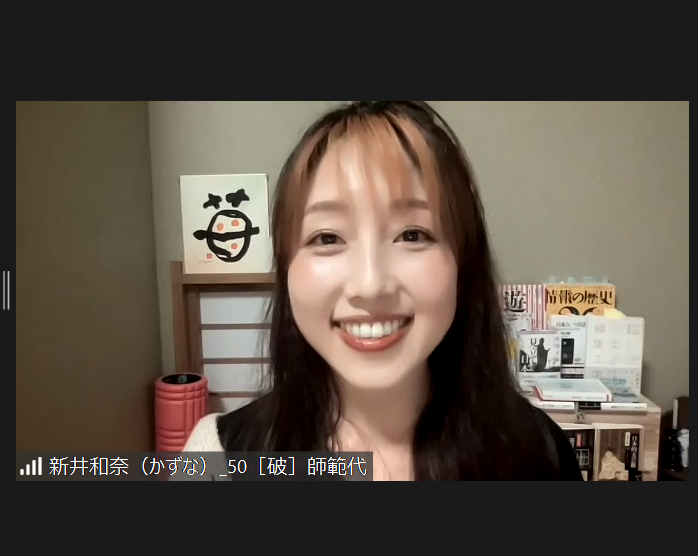

4年に1度の統一地方選挙戦が終わった。子育て世代のなかには、子どもをめぐる政策に希望を託して一票を投じた方もいるだろう。だが、子どもの成長は待ってはくれない。どれほど魅力的であっても、実現に時間を要する政策では24時間ノンストップの子育ての悩みを解決できないこともある。ではなにが世のパパママたちの力になってくれるのか。「それは編集です!」と爽やかな笑顔で登場したのが、子育て・産後ケアインストラクターでもあるイシス編集学校師範の新井和奈だ。「子どもの可能性を引き出す!子育てパパママのための編集ツアー」と題して、編集の力で子育てをより楽しくしていく方法満載の【ISISエディットツアー】が開かれた。

子育てパパママの悩みは、編集でどう変わるのか。よくある3つのお悩みと、新井ママ流の子育て編集術をご紹介しよう。

子どもについて話している親たちの、こんな会話を聞いたことはないだろうか。

「食事をつくっても好き嫌いばかりして」

「使ったおもちゃを片付けないから困るわ」

「うちの子は勉強しないで遊んでばかり」

「すぐ口答えするんだから」

「人前でもじもじするのがどうにかならないかしら」

わが子の“ダメ”なことばかりを挙げている会話だが、どれだけ愚痴をこぼしても子どものよさは引き出せない。それどころか、親から欠点を指摘され続けた子どもは「自分はダメな子なのか…」と思い込んでしまうこともある。新井ママも「あなたは何も知らないんだから」と何度も言われて自分は教養がない世間知らずだと思ってしまった経験があったという。

子どもを見る親たちの視点を変えたい。そこで新井ママが取り出したのは《見立て》という編集術だ。こんなお題が出された。

お子さんをなにかのお菓子に見立てて紹介してみてください。『わたしの子どもは<修飾することば>な<お菓子>です。その心は、◯◯◯』というように。

この日の参加者は乳幼児のママから、男子3人を育て上げ「みなさんのお母さんにあたると思います」とおっしゃる60代のお母さんまで幅広い。ママだけでなくパパも加わり、それぞれわが子の紹介をする。

わたしの子どもは【味のわかりにくいチョコレート】。その心は、一見苦そうだけれど、優しい。(東京都在住Kさん・男子3人のママ)

わたしの子どもは【栄養のあるさきいか】。その心は、派手ではないけれど味わい深い。(東京都在住Ⅰさん・小学4年生のママ)

わたしの子どもは【いろんなものが入っているミックスナッツ】。その心は、走るのが速かったり、音楽やモノづくりも好きだったりして、いろんな興味関心が広がっている。(神奈川県在住Mさん・小学3年生のママ)

わたしの子どもは【わたしのことを甘やかしてくれるふわふわのわたあめ】。その心は、いつでも私を包み込んでくれるような優しさがある。(北海道在住Yさん・小学1年生と年少さんのママ)

わたしの子どもは【パチパチはじける31アイスクリームのホッピングシャワー】。その心は、友達が悲しそうなら声をかけてあげたり、親が忙しいときは手伝ってくれたり、急に一緒にかけっこで競争したり、いろんな表現をしてくれる。(東京都在住Kさん・小学1年生のママ)

わたしの子どもは【思い立ったら買いに行きたくなるあんころもち】。その心は、あんこだけのシンプルなあんころもちのように裏表がなく素直。(京都府在住Yさん・小学1年生のパパ)

《見立て》を使うと子どもの《らしさ》を高速に伝えることができる。加えて、文字通り見方を立てる=新しい見方を発見することもできる。子どもをお菓子に見立てたパパママたちは、わが子のダメなところではなく、素敵な面や可能性に光を当てることに自然と意識が向いていた。

ふたつめのよくあるお悩みは、理想の母親像や父親像とのギャップを感じて自分を責めてしまうこと。子どもにイライラしてしまうとか、子どもとゆっくり遊ぶ時間が持てないとか、掃除が後回しになって家の中がぐちゃぐちゃだとか、きっかけはいろいろあるだろう。

新井ママは参加者にあらたなお題を出した。基本コース[守]で登場する《たくさんのわたし》だ。ルールはいたって簡単、「わたしは××な○○である」という形式で自分のことを表現する。○○には同じ名詞は一度しか使えないという制約があるだけだ。

わたしは【自分の夢に向かって突き進むひとりの女性】である。

わたしは【とにかくじっとしていられない人】である。

わたしは【十年後の娘の日々のけんか相手】である。

《たくさんのわたし》を挙げてみることで、自分もひとつの情報と捉えて編集することができる。ここでは《地と図》という編集術も使われた。ある情報を《図》(図柄)として考えたとき、その情報を見る視点や背景にあたる《地》(地模様)も一緒に考える。《地》を動かすと《図》の意味が変わっていくというのがこの編集術のおもしろさだ。たとえばコップという《図》は台所を《地》にすると「食器」だが、図工室を《地》にすると「○を描く道具」かもしれない。ゴミ置き場を《地》にすると「ゴミ」に、魚を《地》にすると「水槽」にもなる。「わたし」という《図》も、子どもを《地》にすると「ママ」や「パパ」だが、パートナーを《地》にすると?両親を《地》にすると?友人なら?住んでいる地域なら?会社なら?と《地》をさまざまに動かすと多様なイメージが生まれてくる。

「挙げていただいたたくさんのわたしの中で『お気に入りのわたし』はどれですか?」という新井ママからの問いに、参加者の自己編集が加速する。一同ときめいたのがIさんの回答だ。

わたしは夫と結婚できてよかったと思っている妻である。

新井ママはすかさず「パートナーの方にも聞かせたいですね!とても嬉しいと思うのでぜひ伝えてみてください」とコメントを返す。それを聞いたみなさんのにんまり顔が、編集の力を物語っていた。

3つめのお悩みは、子どもとの関わりについて。子どもにどんな声かけをしたらいいのか、どう行動したらいいのか。わが子はかわいいが、はじめての子育てで子どもとどう接したらいいのか分からないと悩むパパママも多い。

新井ママが最後に取り出したのは《ダンドリ編集術》だ。子どもとの関わりで大切にしている場面をひとつ選び、どんなダンドリ(手順、プロセス)があるかをプレワークで考えてきた参加者たち。そのダンドリを《図》にし、先ほど考えた「お気に入りのわたし」を《地》にすると、いつものダンドリがちょっと変わる。

新井ママの例はこちら。

《図》:朝食で3人の子どもたちが好きなオムレツをつくるダンドリ

《地》:お気に入りのわたし=カジュアルで遊び心のある綿Tシャツのようなわたし

↓

新たに浮かんだアイディア:

・子どもに卵を割ってもらう

・卵液を子どもがこぼしたらその形が何に似ているか一緒に考えてみる

・卵液をフライパンに入れたらどんな音が出ているかを聞いてオノマトペをつくる

・オムレツに名前をつけて、そのネーミングとオノマトペをカレンダーに書いてもらう

ふだんはママがひとりでオムレツをつくり、できあがったものを子どもたちに出すだけという新井家。ところが《地》を変えてみると、子どもと一緒にオムレツをつくる遊び心のあるダンドリが生まれた。慌しい朝でも一緒になにかを楽しめる時間があれば、ママも子どもたちもご機嫌に一日をスタートできそうだ。

つづいて参加者も「お気に入りのわたし」を《地》にした《ダンドリ編集》に挑戦した。

▼Iさんの場合

《図》:夕食後に子どもと話をするときのダンドリ

《地》:お気に入りのわたし=自由に生きている母としてのわたし

↓

新たに浮かんだダンドリ:

1.夕食後に横になる

2.手を広げて「おいで」と言う

3.娘がきたら力強く抱きしめる

4.今日の出来事について質問する

▼Sさんの場合

《図》:保育園の送り迎えのダンドリ

《地》:お気に入りのわたし=細かい発見が得意なわたし

↓

新たに浮かんだダンドリ:

1.遊歩道を子どもと一緒に歩く

2.葉っぱやお花を見つけたら「○○があるね」と話をする

3.鳥の声がきこえたら「なんの鳥かな?」と聞いてみる

夕食後の子どもとのコミュニケーションの時間に、自由でおおらかな母のエキスを加えたIさん。保育園の送り迎えの道すがら、小さな発見をおもしろがる心を取り入れたSさん。どちらも大がかりな道具などなくとも、子どもと過ごす時間がちょっと愉快になるダンドリだ。この「ちょっと愉快」が、パパママが無理なく子育てを楽しみながら、子どもたちの可能性を引き出すとっておきの隠し味になるのかもしれない。

最後に全員で1時間半のエディットツアーを振り返った。

「見立てをすると、うちの子は○○な子と思っていた見方が変わった。視点を変えることや違う角度から物事を見るのが編集なんだということが分かって面白かった」(Iさん)

「子どもとの関わりにも地と図の編集が使える、子育てにも編集術が使えるという気づきが生まれた」(Hさん)

「オムレツを焼くダンドリの話が分かりやすくて、ただオムレツを焼くにしても、ひとつテーマや方向性を入れると新しいものが生まれるというのが編集だというのがすごくよく分かった」(Sさん)

「いろんな自分を見つけて、母として生き生きと元気に毎日を過ごしていきたい」(Kさん)

編集術を学ぶと、子どもや自分自身の見方が変わる。家族との接し方や関わり方にも新しいアイディアが生まれる。政治で子育てを楽しくするには時間がかかるが、編集術は今日から使える。

日々子育てに奮闘中のみなさんへ。

パパママの、パパママによる、パパママのための編集!

◎おまけ◎

終了後、ツアーを見守っていた学林局の吉村林頭はこんな話をした。

「お気に入りのわたし」を《地》にダンドリを編集するというのは、実は企業向けのビジネス研修でも大いに使える。創業時の理念や自分たちの《らしさ》を忘れがちな企業に「お気に入りのわたしたち」を考えてもらい、形骸化した社内プロセスを再編集していくことができる。

今回は子育ての《地》で使った編集ワークが、ビジネスの《地》でも使える。応用コース[破]の「プランニング編集術」にプランの編集構造の応用を考える「隣接と波及」というお題があるが、型やモデルに注目するからこそ、別分野への転用可能性、隣接と波及が見えてくる。イシス編集学校、やはりここは「世界でひとつの方法の学校」だ。

▼第51期[守]基本コースは5/8(月)開講!

福井千裕

編集的先達:石牟礼道子。遠投クラス一で女子にも告白されたボーイッシュな少女は、ハーレーに跨り野鍛冶に熱中する一途で涙もろくアツい師範代に成長した。日夜、泥にまみれながら未就学児の発達支援とオーガニックカフェ調理のダブルワークと子育てに奔走中。モットーは、仕事ではなくて志事をする。

本楼に中3男子が現れた。テーブルにつくとかぶっていた黒いキャップを脇へ置き、きりっとした表情を見せる。隣に母親が座った。母は数年前にイシス編集学校の存在を知り、興味を持ちながらもイベント参加にはなかなか勇気が出なかった。 […]

先月、目の前に1冊の本が落ちてきた。部屋に積まれた本の小山から飛び出したのは、松岡正剛校長の著書『17歳のための世界と日本の見方』(春秋社)だ。それからというもの、SNSでイシス編集学校の宣伝を見かけることが急に増え、勢 […]

11/23(日)14~15時:ファン待望の「ほんのれんラジオ」公開生トークイベント開催!【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

母が亡くなった。子どもの頃から折り合いが悪かった母だ。あるとき知人に「お母さんって世界で一番大好きな人だよね」と言われ言葉を失ったことがある。そんなふうに思ったことは一度もない。顔を合わせばぶつかり、必要以上に口もきかず […]

申込受付中!10/26開講「山片蟠桃『夢の代』を読む」◎イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」

イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」。「みんなで読めば怖くない」の精神でこれまで数々の難読古典に挑戦してきました。10月26日からの新コースは、江戸後期の町人にして驚くべき大著を残した異才・山片蟠桃(やまがた・ばんとう) […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-08

イスラエルで起こっていることから目をそらすな、ガザの惨劇に目を向けよ、…と言いたいのは山々なのだが、そう、ことは簡単にはいかない。SNS時代の自意識というのか、冷笑系のセルフつっこみとの戦いが待っている。令和の社会派は、なかなか大変なのだ。

夕暮宇宙船『未題』は、pixivサイトでも無料で読めるが、書籍版(『小さき者たちへ』)もアリ。売り上げはパレスチナ支援に充てるとのこと。

2026-01-06

背中に異形のマレビトを背負い、夜な夜なミツバチの巣箱に襲来しては、せっかく集めた蜜を略奪するクロメンガタスズメ。羊たちが静まり返る暗闇の片隅で、たくさんの祭りのニューロンがちかちかと放電し続けている。

2025-12-31

鳥は美味しいリンゴを知っている。リンゴに鳥が突っついた穴がある。よってこのリンゴは美味しい。

──「これは美味しいから」といただいた農家さんからのオマケ。切れば甘味成分ソルビトールが沁みていた。覗いてみたくなる世界は尽きない。