タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

イシス編集学校の「世界をまるごと探究する方法」を子どもたちに手渡す。

子どもも大人もお題で遊ぶ。

イドバタイムズは「子ども編集学校」を実践する子どもフィールドからイシスの方法を発信するメディアです。

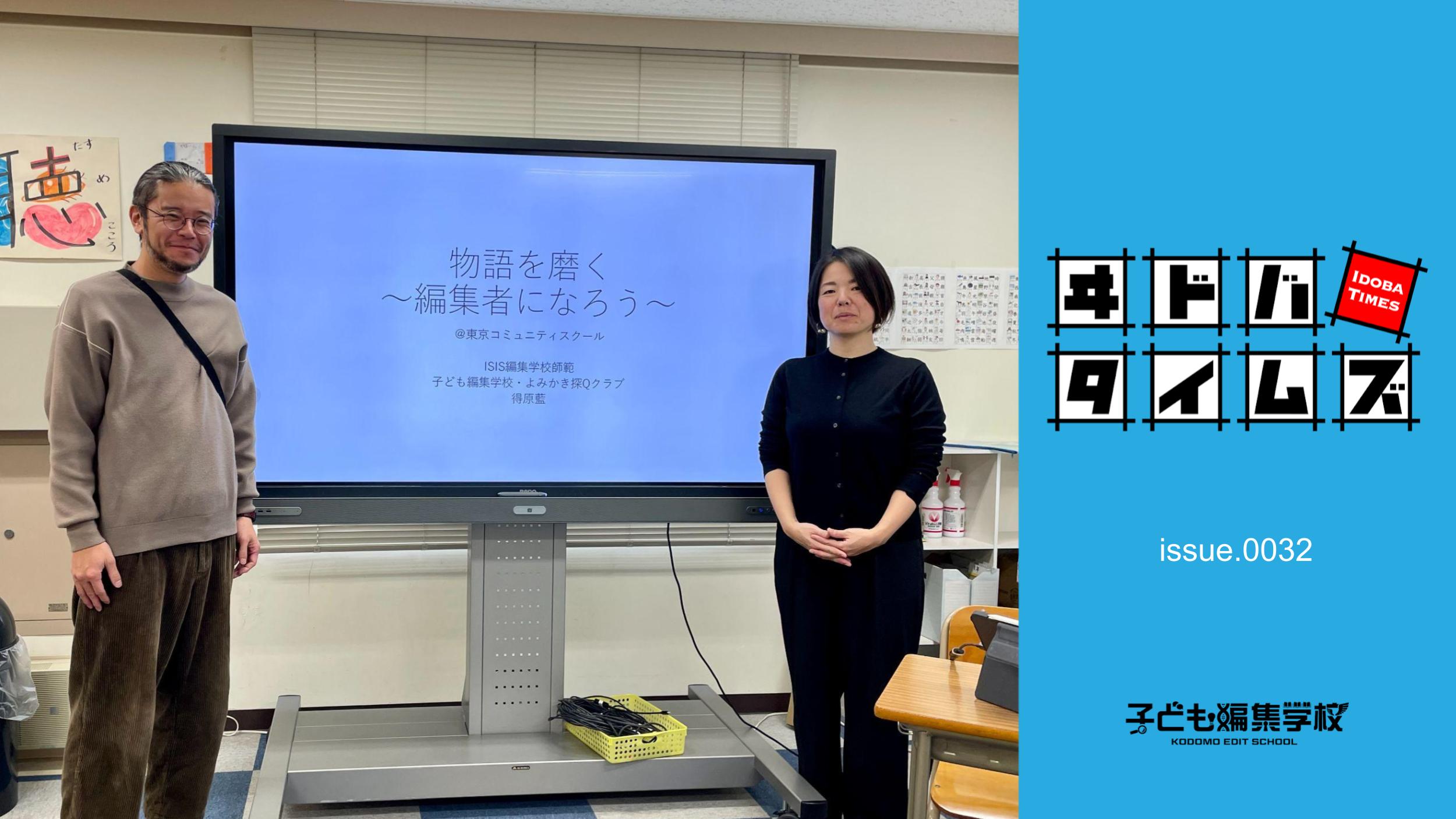

1月16日、東京コミュニティスクール(TCS)において、イシス編集学校子ども支局が出張授業を行った。

東京コミュニティスクールは、東京都中野区にある3歳から12歳までの子どもたちが通う、全日制のマイクロスクールだ。小学生を対象にした初等部では毎週、好きな物語を書く時間がもうけられている。

Dear Editorというテーマ学習では、小学校5年生7名が編集者となり、全校児童の作品から「これぞ」というものを選んで、書き手の「作家」の子と二人三脚で磨きあげ、綴り合わせて文集に仕上げていく。子ども支局による出張授業は3年めになる。

昨年に続き、プレーリヤカーを引く理学療法士であり、53破師範を務めている支局メンバー・得原藍が物語の磨き方を直伝した。

いくつもの小さなワークを組み合わせた五感を使った授業に、発言と笑いがたえない90分となった。

◎最初に「ふたり物語」

最初に、二者の間で何が起こるのかを想像する「ふたり物語」というワークを遊ぶ。この日のお題は「りんご」と「あなた」だ。

「あとから磨くから、今はいまいちでも大丈夫だよ」と得原が声をかける。

5分あまりで、7つの物語が生まれる。

書いている途中から、笑い声や、「めっちゃしょうもない! しょうもなさすぎておもしろい」といった声が聞こえてくる。物語を書きながら、同時に、自らが読み手になり、「おもしろ度」をはかるメトリックが発動している。

4コマのフォーマットを使って小さな物語を作る

◎本を観察

次は、本を実際に手にとって、本に何があるのかを取り出す時間だ。

得原師範は、絵本、新書、単行本、雑誌など、七冊の異なるタイプの本を用意していた。

「ヤバ!」

「貸して!」

特に人気だったのが、黒い表紙で、真ん中に穴が開いている稲垣足穂著・松岡正剛編集の『人間人形時代』だった。読む前から、”なぜ”をくすぐられる。

「何を見つけた?」という問いかけに、本文(物語)、表紙、写真、タイトル、著者、値段、しおり、出版社、何刷目、要約、穴…と、どんどん答えが集まる。穴は、広く言えば本のデザインである。

全部、これから編集者として関わっていく部分だ。

穴をのぞきこみたくなる『人間人形時代』

絵本に引き込まれる

◎編集者の仕事

本のさまざまな要素は組み合わさって、一つの世界を形作る。

一冊の本は一つずつ世界を持っているということを感じた後は、次の段階として、自分が選んだ物語の「好きなところ」「読後感」「もう一歩、良くするには」を言葉にしていく。

編集者は、いわばその作品の一番最初の読み手だ。最も重要な仕事は、好きになった作品のいいところを見出して、作者と二人三脚で推敲し、さらに引き上げることだ。

分析的に読むだけでなく、その物語の「らしさ」を掴むことがその物語を磨いていくプロセスの第一歩になる。

イシス編集学校の破コース師範代の指南に重なる。

◎突然、りんご

ここで得原師範はカバンから布に包まれている何かを取り出した。

布を開くと出てきたのは、赤いりんごだった。

「なんで?」

包んでいた布で磨くとりんごはピカピカになった。みんなの目が釘付けになる。

ピカピカのりんご

切れ味のいいナイフで切り始める。

「嫌いじゃなければどうぞ」

一口大になったりんごが紙皿に載せられるやいなや、何本も手が伸びきてりんごが消えた。

シャクシャクという音とりんごの香りが部屋いっぱいに広がる。

「おいしい! けど、なんでりんご食べてるんだろう?」という声が聞こえてくる。センスを学ぶためかな?と勘をはたらかせている子もいる。

あちこちから伸びる手

◎種明かし

まだ食べている子どもたちもいる中、スライドに5つのアイコンが現れる。

りんごは、 イシス編集学校の破の創文術で学ぶ「5つのカメラ」を伝えるためだった。

5つとは、足、目、心の3つの感覚フィルターと、鳥の目、虫の目の2つの視点である。

この「5つのカメラ」で、授業の冒頭で書いた「ふたり物語」をブラッシュアップしてみようと、レクチャーからいきなりお題に切り替わった。

例えば、単に「りんご」と書いていたところを、目のカメラで「真っ赤なりんご」にしてみよう。転ぶシーンに、心のカメラで「すごく痛い」と、気持ちを加えてみてもいい。

みんな再び椅子に座って、手を動かし始める。

手書きで書き込みながら5つのカメラをレクチャー

◎物語の5つの構成要素

磨いたポイントを発表しあった後、レクチャーはいよいよ大詰めを迎える。映し出されたのはまたしても5つのアイコンだ。

それぞれ、物語の5つの構成要素である世界(ワールドモデル)、キャラクター、シーン、ストーリー、ナレーターを示している。

「この街が出てくるところが好きと言ってくれたけど、例えば、100年前の話なのか、街全体を巻き込んでいくのか、わかるように書くともっと伝わりやすくなったりするよ」。

得原師範は、子どもたち自身が語った「自分が選んだ物語の好きなところ」と関連させながら、説明していく。

物語の5大構成要素(赤字のメモは記者による)

◎作家とチームに

5つのカメラと物語の5 要素という方法を、「作家」と共有し、一緒に物語を磨いていってくださいというエールのあと、子どもたちから質問を受け付け、授業はおしまいとなった。

スライドの最後は、千夜千冊1716夜「名編集者パーキンズ」をひいた”作家と「チーム」を作る”だった。

詳しい説明はできなかったけれども、名編集者のたたずまいがちらりと見えたことで、迷った時に光になるのではないかと思う。

◎りんごの理由

子どもたちが次の活動のために部屋から出て行ってから、一緒に参加してくださっていた担当のTCSスタッフ・稲葉祐一朗さんから「なぜりんごだったのですか」と質問をいただいた。

りんごは何より、身近な食べ物で、白雪姫やアップル・コンピュータなど関連するイメージが広い。ただ言葉で教えられるだけだと子どもたちの記憶には残らない。だから、できるだけ五感に残るように工夫していると得原が伝える。

これから、りんごに齧り付いた瞬間、この授業で交わしたことがパッとよみがえればという企みなのだった。

部屋の壁には出張授業の前に、稲葉さんと子どもたちが「情報とは?」「編集とは?」を、めぐって交わしあったことを書いた模造紙が貼られていた。下地が耕されていたからこそ、言葉が行き交うコンヴィヴィアルな時間となった。

情報について語り、編集を遊ぶことを、特別なことではなく、日常にしていきたいと特に子ども支局は願っている。Dear Editorというプログラムは、編集稽古をどうアップデートしていけばよいのか、イシス編集学校にとっても、とてつもなく大きなヒントになる取り組みだと感じた一日だった。

実はりんごは、中野駅近くの果物屋さんで購入していた

アイキャッチ画像:東京コミュニティスクール・稲葉祐一朗さん(左)

イシス編集学校・得原藍

文・写真:松井路代

編集協力:東京コミュニティスクール

info.

◆子ども編集学校プロジェクトサイト

https://es.isis.ne.jp/news/project/2757

◆子ども支局のワークショップや出張授業に興味がある方は、kodomo@eel.co.jp までお問い合わせください。

◆多読アレゴリアよみかき探Qクラブで編集術ナビゲーションの方法共有や研鑽をしています。

春シーズンのお申し込みはこちらから

東京コミュニティスクールエントランスにて。得原藍(左)、松井路代

イドバタ瓦版組

「イシス子どもフィールド」のメディア部。「イドバタイムズ」でイシスの方法を発信する。内容は「エディッツの会」をはじめとした企画の広報及びレポート。ネーミングの由来は、フィールド内のイドバタ(井戸端)で企画が生まれるのを見た松岡正剛校長が「イドバタイジング」と命名したことによる。

イドバタイムズissue.35「お父さんと行った別典祭は、ここ最近で一番おもしろかった」【よみかき探Qクラブ】

11月23日・24日に、東京・世田谷のイシス編集学校本楼で、多読アレゴリアの16のクラブによる”本のお祭り”「別典祭」が開催された。 よみかき探Qクラブの「駄菓子とゲームの遊房(あそぼう)」では、型抜きやカードゲーム […]

オトナもコドモもいらっしゃいませ!型抜き・ことばゲーム・ZINE【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

【よみかき探Qクラブ】ことば漬になって遊ぼう_秋メンバー募集中!

「よみかき探Qクラブ」では、ナビ役書民(しょみん)とクラブメンバー(Q人_キュート)が日々にぎやかに、「読み手」「書き手」になりながら、「よみ」「かき」の方法を探究しています。自らの読み書きを磨きながら、イシスの内と外 […]

よみかき探Qクラブ・ヒビ vol.1疲れすぎて読めない夜のために

多読アレゴリアよみかき探Qクラブでは「ヒビ」という文章が広がりつつあります。松岡校長の短信「セイゴオひび」に触発されて生まれたスタイルです。 書き手はふと触れた日常のひび割れをすかさず綴り、読み手はそれに誘発されてまた別 […]

【よみかき探Qクラブ】日記・焼きそば・新幹線〜「書く」についてのイドバタトーク

よみかき探Qクラブでは、ざっくばらんに「読むこと」「書くこと」について語らうイドバタトークを定期的に開いています。 54守で師範代を務めた美濃万里子さんのほのぼのツッコミとともに、当日のキーフレーズをご紹介します。 &n […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。