草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

イシス編集学校に、編集工学研究所に、灘高生がやってきた!

灘高校では、各界の第一線で活躍する人々に生徒が直接会ってインタビューする「東京合宿」を2008年から実施している。このプログラムのインタビュイーロールを、2025年4月2日、編集工学研究所・代表取締役の安藤昭子、イシス編集学校・林頭の吉村堅樹がつとめた。場所は、世田谷区豪徳寺にあるブックサロンスペース「本楼」だ。

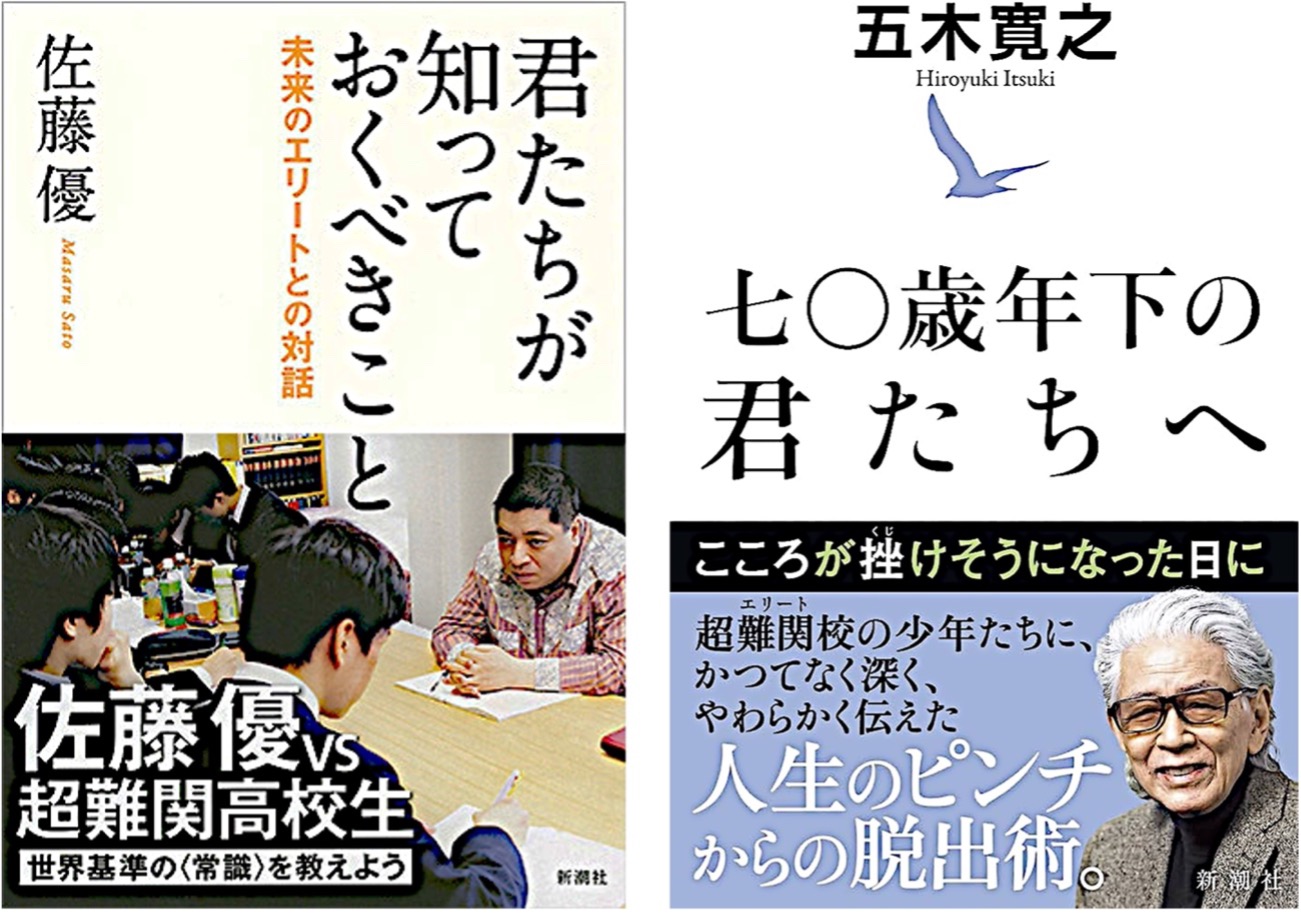

左:佐藤優『君たちが知っておくべきこと―未来のエリートとの対話―』(新潮社)

右:五木寛之『七〇歳年下の君たちへ―こころが挫けそうになった時に―』(新潮社)

東京合宿では、過去に作家の佐藤優氏や五木寛之氏らがゲスト参加し、書籍化もされている。

6万冊の書物に囲まれながら、前半は、安藤昭子、吉村堅樹が「編集工学とは何か?」を解説。灘高生たちは、頷きながら静かに耳を傾け、高速でペンを走らせた。生徒の中には、松岡正剛校長の熱狂的なファンや、イシス編集学校の学衆(基本コース[守]卒門、応用コース[破]受講予定)もいる。レクチャーでは「インタースコア」「アルス・コンビナトリア」「面影日本」など難解な編集工学用語が次々飛び出すも、彼らは臆することなく、好奇心と冒険心を強く掻き立てられた様子だった。

テーブル右奥でマイクを握るのが吉村堅樹。灘高生をあいだに挟み、反対サイドに安藤昭子が座る。記事冒頭のアイキャッチ写真では、安藤の語る姿を正面から捉える。

豪徳寺名物の「招き猫もなか」を食べながら短い休憩のあと、後半は灘高生によるインタビューを実施した。下記にその冒頭のワンシーンを紹介する。

灘高生:本を読んでいるときは「すごく理解できた」という実感があるのに、いざそれを説明しようとすると全然言葉が出てこなくなります。これはどうするといいんでしょうか。

吉村堅樹:つまり、「説明すること」と「理解すること」にはズレがあるということですよね。まさにこれこそが、編集工学です。

つまり、始まりがあって終わりがある。インプットがあって、アウトプットがある。その間で起こってるのが編集です。例えば、呼吸と排泄といった生理機能も編集と捉えます。

この時に「出発のレトリック」と「到着のレトリック」をまず考えるべきだと、よく校長の松岡は言っていました。出発というのは、最初に情報をINするとき、どういうふうにINをしていくといいか。どうすれば、知識と知識をつなげることができるか。どうすれば、想起しやすい状態におけるか。

そして、到着というのは伝える時のことですね。どうやって伝えると伝わりやすいかを考える。千夜千冊に1292夜『無名時代の私』という一夜があります。ここには映画監督の川島雄三が当時助監督の藤本義一にこんなことを教えたと書いてある。「考えていることは100だ。それを喋れば10だ。書けばそれが1になる。それに耐えきることだ」。そのくらい、アウトプットの方法によって違いが出るわけですね。

アウトプットを前提にすると、インプットもガラリと変わります。本を読むときも、「理解しよう」と思って読むとなかなか頭に入らない。けれど、記事を書こうとか、企画書を作ろうとか、ゲームにしようとか、アウトプットの方法が決まっていると、読みが速くなったり、深くなったりもします。

安藤昭子:そうですよね。想像力が働いていない状態で、いくら本を読んでも、たとえその時が分かったと思ったとしても、それは編集できる素材にはなりえないんですよね。松岡も「字面だけ追ってたら、そりゃ僕だって1秒たりとも読めないよ」とよく言っていました。

だから、本って、そこに書いてあることが大事なような気がするんだけれども、もちろんそれもとっても大事なんですが、そこをフックにして、むしろ自分の想像力がどれぐらい動くかということを、ずっとウオッチしながら読まないと、おそらく何冊読んでも「読めた」という感触は得られないかもしれません。

このほかにも「現代における仏教の可能性とは何か」「いま自分が生きている世界と日本の伝統文化を接続するためにはどうすればいいか」「”わかったつもり”になってしまう状態をどのように突破すればいいか」「AI時代において読書にはどのような可能性があるか」など、鋭い質問が連打された。

質問の内容から、灘高生の編集工学の対する本気の期待度がまざまざと伝わってくる。

もしかしたら、そう遠くない将来には、灘高で編集工学の授業が開催されたり、歴史の授業の教材に『情報の歴史』(編集工学研究所)が使われる日もやってくるかもしれない。

金 宗 代 QUIM JONG DAE

編集的先達:宮崎滔天

最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。

photo: yukari goto

佐藤優さんから緊急出題!!! 7/6公開◆イシス編集学校[守]特別講義「佐藤優の編集宣言」

佐藤優さんから緊急出題!!! 「佐藤優の編集宣言」参加者のために佐藤優さんから事前お題が出題されました(回答は必須ではありません)。回答フォームはこちらです→https://forms.gle/arp7R4psgbD […]

多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」が締切直前です! 編集学校で「杉浦康平を読む」。こんな機会、めったにありません! 迷われている方はぜひお早めに。 ※花伝寄合と離想郷では冊師四人のお薦めメッセージも配信 […]

「脱編集」という方法 宇川直宏”番神”【ISIS co-missionハイライト】

2025年3月20日、ISIS co-missionミーティングが開催された。ISIS co-mission(2024年4月設立)はイシス編集学校のアドバイザリーボードであり、メンバーは田中優子学長(法政大学名誉教授、江 […]

【続報】多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」3つの”チラ見せ”

募集開始(2025/5/13)のご案内を出すやいなや、「待ってました!」とばかりにたくさんの応募が寄せられた。と同時に、「どんなプログラムなのか」「もっと知りたい」というリクエストもぞくぞく届いている。 通常、<多読スペ […]

【6/20開催】鈴木寛、登壇!!! 東大生も学んだこれからの時代を読み通す方法【『情報の歴史21』を読む ISIS FESTA SP】

知の最前線で活躍するプロフェッショナルたちは、『情報の歴史21』をどう読んでいるのか?人類誕生から人工知能まで、人間観をゆさぶった認知革命の歴史を『情歴21』と共に駆け抜ける!ゲストは鈴木寛さんです! 「『 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。