誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

我々は何を以て「日本人だ」と言えるのだろうか。

5月30日の輪読座第二輪は、そんな創を残した。

***

近代化と少年くにお

「維新政府は土地私有制にしてしまったんだよ」

第二輪、バジラ高橋の図象解説は明治の財政改革から始まる。

土地の売買が解禁され、収穫量にあわせて米で納めていた税は金納となった。すると農民は凶作の年には納税ができない。土地を売り手放すことで税金をおさめる。そうして農業を続けられなくなった民は、都市に出向いたり、鉱山に働いたり、鉄道建設に携わるようになっていく。プロレタリアートの出現である。

維新より8年、地租改正から2年後、兵庫県神東郡 (現神崎郡)で松岡家の六男として國男は生まれる。12歳の頃、茨城県北相馬郡 (現茨城県利根町)にて医院を開業した長兄のもとに預けられる。そこで貧困にあえぐ農民や、口減らしのために母親が子を手にかける徳満寺の間引き絵馬に國男は衝撃を受けたのだと言う。地域による貧苦や、飢饉の際の被害に大きな差があるのはなぜか。このような惨状が起こらない国はどういうものなのか。その後に柳田を民俗学に向かわせる動機の一つが、利根町での少年國男の体験だった。

官僚柳田が没入した農政研究

東京帝大法科大学卒業後、柳田は農商務省に勤めた。酒匂農政は大きく3つの特徴を持った。政府提示の農業技術を強制するサーベル農政、国の方針に誘引するための補助金導入、農産物生産量の増加政策である。柳田は批判を示す。サーベル農政は農民の自主性を削ぎ、補助金政策は経営判断を損なう。農業政策の目的は生産量増加ではなく文化創出であると。その考えは受け入れられることなく、2年弱で農商務省を去ることになる。

法制局に転じてもなお、柳田は農業政策の研究を継続する。狭い農地しか保有していない農民を「小農」とよび、農業収入のみで自立した生活が営める農地面積を保有する農家を「中農」とした。経営努力や産業組合の利用によって小農を中農に養成していく策を打ち出す。規模拡大ができない小農は離農し、農産物や水産物の加工・販売していくという振興システムを地域につくるという構想であった。農村に居住し農業を生業とする農民だけでなく、農村と都市のあいだにいる住民までを含んだシステムだ。これが後に柳田民俗学の中核ともいえる「常民」の発想につながっていくのだ。

ゆるがない日本の一国民俗学とは

「folklore studies(民俗学) = ethnology(民族学)」とは、1912年に坪井正五郎らが設立した日本民俗学会での考え方である。“民俗学”と表してはいるが、先進文化に属すると称する学者が後進とする文化を蔑視するものだった。民間の風俗や伝承を過去の失われた遺風とする方針に疑義を呈した柳田は参加を見送った。英国の民俗学者であるゴンムが『Ethnology in Folklore: 民俗学の中の民族学』と記述したように、柳田にとっては「folklore studies(民俗学) >=ethnology(民族学)」であった。産業革命や高度経済成長があっても移ろわないものは日本にとっては何なのか。日本人はまずは日本のことをしり、それを語らなければならない。まずは一国民俗学として各民俗がそれぞれのことを充分理解する必要がある。その先に比較民俗学があると柳田は論じ、「パスポートが日本国籍だったらそれで日本人ということでいいのだろうか?」とバジラ高橋も口調を荒げた。

“乃ち「日本を知るために」、

まだまだ我々は遠く歩まなければならない。”

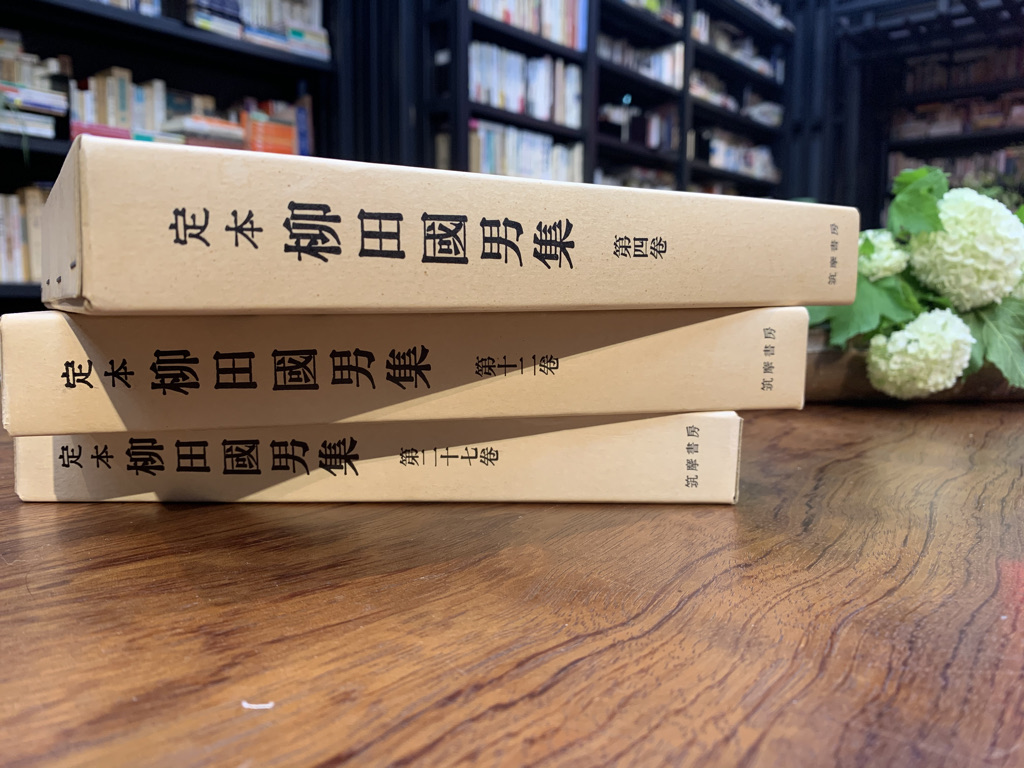

「定本柳田国男集 24巻」:『日本を知るために』

柳田の言葉は、いまだ掴みきれない日本の空白をおもわせる。

***

輪読座第三輪は、6月27日です。

宮原由紀

編集的先達:持統天皇。クールなビジネスウーマン&ボーイッシュなシンデレラレディ&クールな熱情を秘める戦略デザイナー。13離で典離のあと、イベント裏方&輪読娘へと目まぐるしく転身。研ぎ澄まされた五感を武器に軽やかにコーチング道に邁進中。

山片蟠桃『夢の代』ってどんなもの?◎【輪読座】山片蟠桃『夢の代』を読む 第三輪

10月からの輪読座では山片蟠桃著『夢の代』を読んでいる。2025年12月21日(日)開催の第3輪で折り返しとなったが、山片蟠桃の致知格物っぷり、編集学校に関わる多くの人に知ってほしくなったので、少しだけお伝えしたい。 & […]

◎『古今』と「ボカロ」の相似性◎【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第二輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』の解説に、Adoやボーカロイドは一見結び付かない。しかし輪読師バジラ高橋がナビゲートする「輪読座」では、和歌の理解というよりは、仮名文字の成り立ちや音韻の変化にまで踏み込み、現代の音楽表現と […]

★空海が準備し古今が仕立てた日本語の奥★【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第一輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』は誰が編纂したのだったろうか。パッと思い出せない。紀貫之や藤原定家という名前が浮かんだとして、そこにどんな和歌があるのかはピンとこない。そういう方々にこそドアノックしてほしいのが、この4月か […]

6世紀、動乱の南北朝から倭国を観る【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第六輪】

桜咲きこぼれる3月30日。本楼では輪読座記紀両読み、最終回となる第6輪が開催された。 半年前の第1輪では西暦200年代だった図象解説も第6輪では500年代に至る。記紀に加えて『三国史記』も合わせ読みしている背景もあり本シ […]

『古事記』で読む“古代史最大の夫婦喧嘩”【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第三輪】

大阪・堺市には、大小さまざまな古墳が点々としている。駅を降り、目的の古墳に向かっていくと次第にこんもりとした巨大な森のようなものを傍らに感じる時間が続く。仁徳天皇の陵墓である大仙古墳は、エジプトのクフ王のピラミッド、中国 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。