『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

ジュネーヴの共振

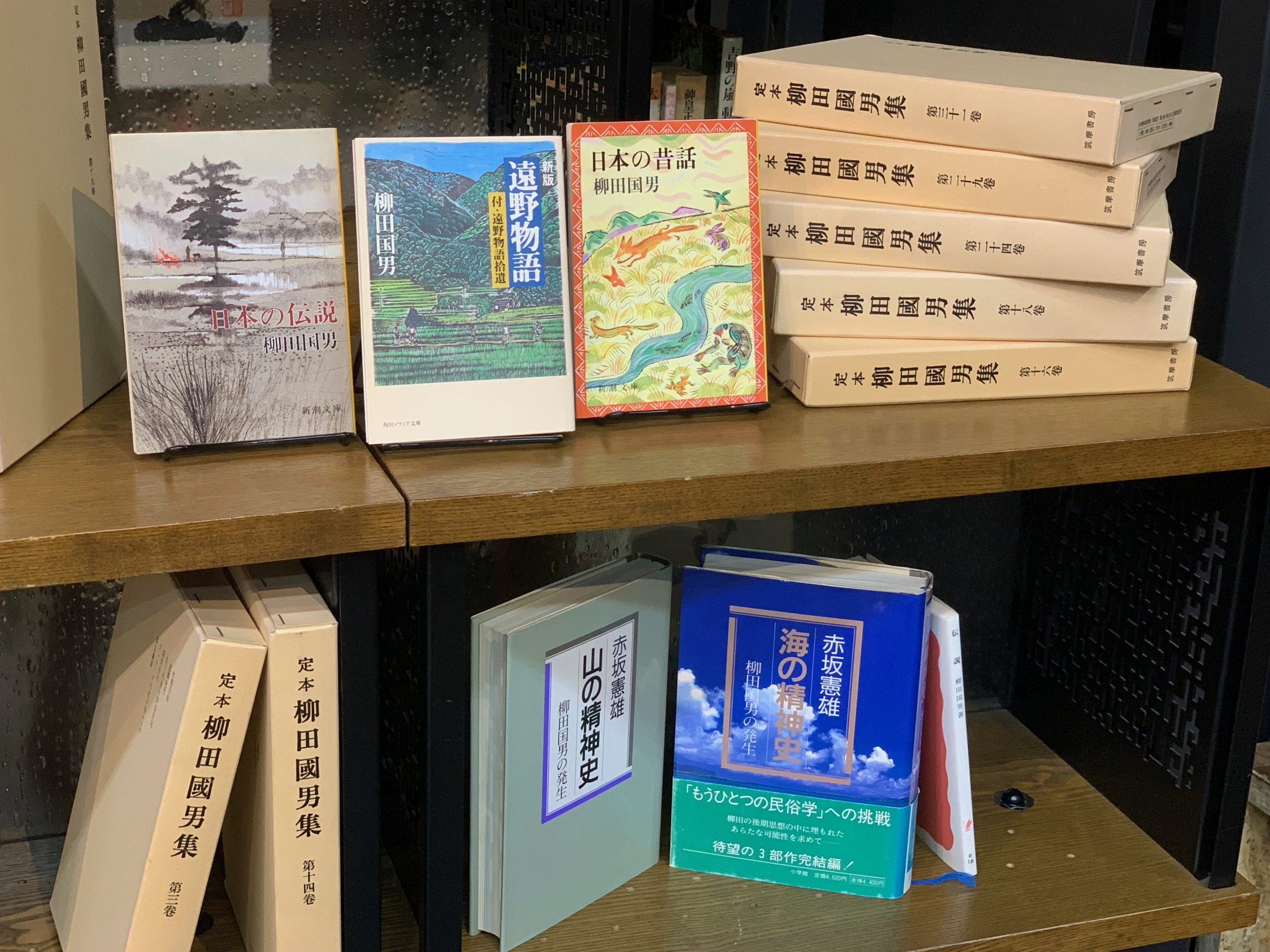

大正10年(1921年)、40代半ばとなった柳田はジュネーヴにいた。国際連盟委任統治委員の要請を受けたのだ。柳田も共鳴する「民族自決」の理念に基づき国家が続々と誕生していく。それにも関わらず1923年に突如帰国したのはどういう理由だったのだろう。国際連盟では国家が独立する要素の1つに「言語共同体」が挙げられていた。公用言語が元宗主国と系統的に異なることを証明する必要があったのだ。柳田はかねてより日本の地域言語の分化過程を研究した上で日本語の標準語を築くべきだと考えていたが、その方法を見出せていなかった。柳田がジュネーヴに赴く前年、グスターフ・ラムステッドが初代駐日フィンランド公使として日本に赴任していた。ラムステッドはフィンランド独立に対して言語の起源を証明した人物である。その事を知った柳田は、民族言語の系統の証明方法について学ために急遽帰国したのではなかろうかとバジラは推察する。

國語の成長、則ち古代日本語が現代語にまで改まつてきた順序と、方言の變化即ち單語と語法との地方的異同と、この二つものゝ間には元来どういふ関係があるのか。それを私はやゝ明かににして置きたい爲に、幾つかの最も有りふれたる實例を集めて見た。

「定本柳田國男集18巻 『蝸牛考』」より

柳田は地方言語がどの順番で発生し、どのような文化的価値を持つのかを明らかにしたかったのである。帰国後、東京帝大で講師をしていたラムステッドと交遊し、言語系統の研究方法を学ぶ。

日本活性のための方言研究へ

柳田は全国に調査票を郵送して、幾つかの名詞についてその土地ではどのように呼ぶのかという基礎資料を蒐集した。昭和2年(1927年)のことだ。調査結果を元に、全国に生息する「蝸牛」(カタツムリ)の方言を取り上げ、呼び方の分布図を作成する。その呼称が外縁の「ナメクジ系」から、「ツブリ系」「カタツムリ系」「マイマイ系」、中央に「デデムシ系」(デンデンムシ)と京都(近畿)を中心に円周系になっている。これは実に文化的な変容を表している。「ナメクジ系」が全国を覆った時代があり、「ツブリ系」が現れて広がり、次いで「カタツムリ系」「マイマイ系」が、最後に「デデムシ系」が現れたとする方言周圏論を提起した。

*蝸牛の方言分布 斜めの長方形は日本列島

柳田は言語地理学を極めようとしたわけではない。地域文化の衰退は日本の衰退である。日本の「方言共同体=地方文化圏」を樹立し、活性化することによって「日本文化の中央集権化」を避け、日本全体の活性化をはかろうとした。それが柳田の根本思想だったことが見えてくるとバジラは語った。

***

『蝸牛考』から半世紀以上を経て、アホ・バカ方言の調査研究によっても多重の同心円の存在が発見されている。

【関連記事】

宮原由紀

編集的先達:持統天皇。クールなビジネスウーマン&ボーイッシュなシンデレラレディ&クールな熱情を秘める戦略デザイナー。13離で典離のあと、イベント裏方&輪読娘へと目まぐるしく転身。研ぎ澄まされた五感を武器に軽やかにコーチング道に邁進中。

山片蟠桃『夢の代』ってどんなもの?◎【輪読座】山片蟠桃『夢の代』を読む 第三輪

10月からの輪読座では山片蟠桃著『夢の代』を読んでいる。2025年12月21日(日)開催の第3輪で折り返しとなったが、山片蟠桃の致知格物っぷり、編集学校に関わる多くの人に知ってほしくなったので、少しだけお伝えしたい。 & […]

◎『古今』と「ボカロ」の相似性◎【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第二輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』の解説に、Adoやボーカロイドは一見結び付かない。しかし輪読師バジラ高橋がナビゲートする「輪読座」では、和歌の理解というよりは、仮名文字の成り立ちや音韻の変化にまで踏み込み、現代の音楽表現と […]

★空海が準備し古今が仕立てた日本語の奥★【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第一輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』は誰が編纂したのだったろうか。パッと思い出せない。紀貫之や藤原定家という名前が浮かんだとして、そこにどんな和歌があるのかはピンとこない。そういう方々にこそドアノックしてほしいのが、この4月か […]

6世紀、動乱の南北朝から倭国を観る【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第六輪】

桜咲きこぼれる3月30日。本楼では輪読座記紀両読み、最終回となる第6輪が開催された。 半年前の第1輪では西暦200年代だった図象解説も第6輪では500年代に至る。記紀に加えて『三国史記』も合わせ読みしている背景もあり本シ […]

『古事記』で読む“古代史最大の夫婦喧嘩”【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第三輪】

大阪・堺市には、大小さまざまな古墳が点々としている。駅を降り、目的の古墳に向かっていくと次第にこんもりとした巨大な森のようなものを傍らに感じる時間が続く。仁徳天皇の陵墓である大仙古墳は、エジプトのクフ王のピラミッド、中国 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。