昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

声が枯れるほど毎日しゃべりたおしている病理医がいる。枯れるといっても、嗄(しゃが)れているわけではない。だから、”さんまさん”ではない。それをいうなら「美声は菅野美穂」とのよびごえも高く、たしかによくよく観察してみると、口も顔の形もどことなくカンノに似ている。

けれどもだからといって、カンノ似のリケジョの夫は堺雅人ではない(当然だ)。ダンナさんは、「倍返し!」とはほとんど縁のなさそうな、イシス編集学校・師範の小倉圭吾さんである。

小倉家は息子も娘も学衆のヘンシュー一家(いわばエディトリアル・ファミリー)。なかでも抜きんでて「編集オタク」(息子からそう呼ばれている)なのが、おしゃべり病理医こと小倉加奈子。イシスのスーパースターであり、病理学界のワンダーウーマンだ(『ワンダーウーマン 1984』、観た?)。

いくら「編集オタク」だからといって、たしかに研究室では猫背で顕微鏡にかじりついているからといって、小倉さんも病理医一般も”ネクラ”というわけではない。おそらく、病理医さんたちはネクラというより寡黙な職人さんタイプなのではないかと思う。なかにはもちろん、小倉さんのようなおしゃべりも少なからず、いる(よね?)。

小倉さんは、変なかたちのがん細胞を観察すると「あら~、こんなに悪くなっちゃって」とか、思いがけないところに転移していると「なんでこんなところまで」と、ついつい細胞に向かって話しかけてしまうらしい(やっぱり変だ)。そうやって顕微鏡を操作している状態というのは、顕微鏡とワタシがあたかも一体になったような、つまり”顕微鏡=ワタシ”なマン・マシーンっぽい感じがするのだとか(うん、、オタクっぽい)。

ときに珍しい病変を目にすると、有名人にでも遭遇したようなハイテンションで「初めて見た~!」とワクワクする。それもそのはず、病理医たちは細胞の形を「顔つき」と呼び、「顔つきが悪い」などとまるで人のように接する。占い師が「人相」を読むように、病理医は「胞相」なるものを”相読み”するのである(だから、読相術もうまいのかな)。

左が『おしゃべりながんの図鑑』、右が『おしゃべり病理医のカラダと病気の図鑑』のプロフィール写真。『がんの図鑑』のイラストを見た松岡校長は「なんで写真にしないんだ」と激怒したとか。

病理医は人体から採取された組織を顕微鏡で観察し、最終診断をくだす。そのため、欧米では「ドクターズ・ドクター」とも呼ばれ、医師が頼る”究極の医師”として広く認識されている。患者さんからみれば、「もう一人の主治医」というわけだ。

それなのになぜか日本の病理医は、なんというか病院の片隅においやられてしまっているようなのだ。たしかにシロウトからすると、医者の花形といえば外科医というイメージがあるし、ぼくも小倉さんに出会うまで、あるいは漫画『フラジャイル』(講談社)がTOKIOの長瀬くん主演でドラマ化(2016年)されたり、その翌年に仲野徹の『こわ病』こと『こわいもの知らずの病理学講座』(晶文社)がベストセラーになるまでは、病理医のことをほとんど知らなかった。

ところが、この流れに連なるようにして、国民的アイドルの芦田愛菜ちゃんが某テレビ番組で将来の夢を「病理医」だと語り、NHK Eテレ『又吉直樹のヘウレーカ!』「“お前はもう死んでいる” ってホント?」(2018年)の回のゲスト講師に仲野徹・小倉加奈子の”なかのぐらコンビ”が出演。さらにトドメを刺すかのように、「おしゃべり病理医シリーズ」が連打され、病理学ブームなるものがふつふつと湧きおこりつつあることはまちがいないだろう。

上:原作:草水敏/漫画:恵三朗『フラジャイル 病理医岸京一郎の所見』(講談社) 下左:仲野徹『こわいもの知らずの病理学講義』(晶文社) 下右:「又吉直樹のヘウレーカ! 」番組制作班『又吉直樹のヘウレーカ!』(扶桑社)

こうして振り返ってみると、病理医だってなんだかんだ脚光を浴びているじゃないか、さっきの「病院の片隅」うんぬんだって誇張だろうと首をかしげたくなるかもしれないけれど、ところがドッコイ。いま病理医は全医師のたったの0.75%、日本に2483名(2018年8月時点)しかいない。しかも平均年齢はなんとなんと54.6歳。とくに地方では、がんの診断を専門とする大病院にすら常勤の病理医がいないところも多いというのだ。

くわえて昨今、がん研究の進歩がめざましく、新しい診断方法や治療薬が開発されていく中で、最近の5年間で日本の病理診断件数は年間100万件近く増加したというデータもあり、病理医不足はますます深刻な状況に陥っている。

だからこそ、小倉さんはテレビ出演や本の出版以前から、NPO法人「病理診断の総合力を向上させる会」(2014年設立)を立ち上げ、理事として、中高生を対象にした病理診断体験セミナーや、がんの出張授業など、病理医や病理診断の認知度を上げる草の根の活動を展開してきたわけだ。

その草の根がじわじわと地中にはりめぐらされ、いよいよめでたく花開いたのが『おしゃべりながんの図鑑』だ。本書はあれやこれや病理医という職業イメージを巣食ってきた、まさに”がん”のようなステレオタイプを、モーレツな「おしゃべり」と「おえかき」によって、”コペ転”することを画策した快著である。

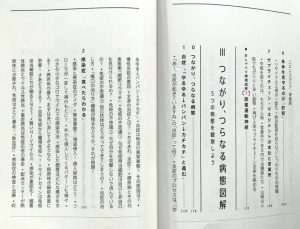

そうそう、小倉加奈子は「企てる」ことがダイの大好物。それゆえ、多読ジムの多読師範(”マクロファージ小倉”と名乗っている)でもあるカノジョは”企て上手”の真骨頂が書物の目次構成にあらわれることをよくよく知っている。まず、記念すべき処女作『がんの図鑑』のほうの目次を見てもらいたい。

正直言って、病理学はむつかしい。なにより専門用語が頻出する。けれども、用語を無視すればよけい分からなくなるし、かといって用語に気をとられているとハナシに入っていけない。だから、入口でつまずくともうお手上げ。にもかかわらず、本書はあえて「なるべく専門的な内容まで踏み込むことにこだわり」をもつという硬派な執筆方針をモットーにした。が、かえってそれがよかった。逃げなかったぶん、そのぶん目次編集やラベリング・トラベリングが躍動しているように見える。

「Ⅰ 病理医の仕事図鑑」はウォーミングアップ。ところでそもそも本書のタイトルも目次も「図鑑」と名づけられているのだけれど、ホントのことを言うと、じつはあんまり「図鑑」っぽくはない(あ、言っちゃった)。どちらかといえば、「図鑑」というより「図解」だ。これをあえてズカンと言い切った。これもよかったみたいだ。「むつかしそう」というイメージのハードルをいちだん下げた。

さらにしょっぱな「14歳のハローワーク」さながら「仕事図鑑」をもってきて、もういちだん敷居を跨ぎやすくしている(編集っていかに「敷居」をつくるかってことだったね)。

もうひとつ、「がんの病理図鑑1・2」の章でも「プチ病理学講義」や「なかのぐら対談」を随所にサンドウィッチすることで、さりげなくいろいろな食べ方を提案している。「プチ」とか「なかのぐら」といったネーミングの口当たりもいいし、お口直しにカラフルなデザートも待っている。目次にも載っていない隠れアイテム「番外編 何に似ている? 類似相似がん図鑑」だ(”宝さがし”みたい)。

このほか「宝石に似ている乳頭癌」「金太郎飴っぽい大腸粘膜」「まるで星が瞬く夜空のリンパ腫」「棚田みたいな肺がん」など”おぐら相似律”が見開きカラーで列挙される。

ときどき、後輩パンダの「しんしん」、柴犬のように愛くるしい「かりんちゃん」、おしゃべり男子の「ながせくん」、妹のような「あすみちゃん」ら同僚たちがワイワイガヤガヤ。エディトリアル・キャラクターとなって登場し、”肝腎”かなめのおしゃべり感の演出も忘れない(抜かりがないね)。

そのほかあれこれ、読者が”おいてけ堀”にハマらないように、そこかしこにささやかな”編集の橋”が架かっている。橋を渡るというは、別のメタファーを借りれば、バレエのバーレッスンのようでもある。

小倉さんは、小学生から高校までクラシックバレエの習い事を続け、10年ほど前にまたレッスンを再開したバレリーナでもあって(というか、”ビョーリーナ”か)、そのおかげなのかどうかわからないが、思考の”手すり”の置きかたがうまい。

ただし、気になることもある。聞くところによると、ときおりカノジョの眼には、摘出された臓器をサンプリングする”切り出し台”やオペ室の手術台が「白鳥の湖」の舞台に見えるらしい(え? 患者さんがオデット姫で、執刀医がジークフリート王子?)。コレは問題だ。

右図が『がん図』「図鑑5 胃のがん」(p149)。キャラクターの柴犬が「かりんちゃん」、男子が「ながせくん」、パンダが「しんしん」。左図は同書「図鑑7 肺のがん」(p160)。小倉さんと会話している女の人が三児の母「あすみちゃん」。

左からかりんちゃん、あすみちゃん、しんしん、ながせくん。Medit Labの撮影中。 写真:後藤由加里 エディスト記事「主演女優 小倉加奈子ーおしゃべり病理医のMEdit Labo 10shot」より

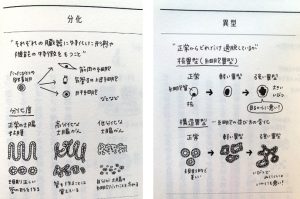

さて目次では「風邪」と「がん」にはじまって、「細胞診断」と「組織診断」、細胞の形の「異常」と「正常」、「できもの」と「はれもの」と対概念の”イッツイさん”がやさしく読者の手をとって、先へ先へと導いてくれるのもうれしい。ついで、がんを見分けるポイントは「異型(度)」と「分化(度)」、ひらがなの「がん」と漢字の「癌」、「原発」と「転移」の3つのイッツイさん(それ、ソレが問題だ)。

ようするに、病理医は何をしているのかといえば、細胞の「見た目」「かたち」「顔つき」を診断している。ひと昔前に話題になった『人は見た目が9割』(新潮新書)とか、『人は見た目が100パーセント』(講談社)なんてドラマ化された漫画もあったけれど、細胞も「見た目が勝負」なのである。そこにいまハチクの勢いで進展している遺伝子異常による「分子病理的診断」が加わって、ゲンバではいかにこの2つを統合していくかを模索している段階にある。

それにしても、がんにはまだまだわからないことが少なくない。たとえば、身近なところで、「うちはがん家系」みたいな話がどのていど妥当なのかすらよくわかっていない。それにいかに分子レベルの診断が進歩しようとも、それでも「がんになるということは偶然、たまたまそうなってしまった、といわざるを得ない」のだそうだ。つまり、がんというのは「後天的な遺伝子異常によって生じるもの」と定義づけされているものの、その”後天的な遺伝子異常”がどのくらいの異常で、どんなタイミングでなぜ生じるのかはよくわからないということだ。

そうこう読みすすめていくうちに、そんな気まぐれなヤツがなぜかどこかニクめない気になってくるのは小倉さんのキュートな手描きイラストのせいだろうか。いやいや、いかんいかん、顔つきの悪いヤツはとんでもなくおそろしい(コーチョーの失われた胃と肺が脳裏をよぎる)。

右図:『カラ病』「4.腫瘍」p203 左図:同p204 腫瘍の悪性を見極めるには、正常からどのくらい形が異なっているかの「異型度」と「分化度」をみる。通常、分化度が低くなるほど異型度が強くなる。

この遊刊エディストの連載コラム『おしゃべり病理医 編集ノート』で「 前作より100倍面白い」と気を吐いたシリーズ第二弾『カラダと病気の図鑑』のほうにも「がん」のダイジェスト版が載っている。その要約編集もエッジが利いていて、それはそれで読ませるし、5つの病態の「つながり」と「つらなり」の説明は説得力にとむ。だから、『カラ病』から入って『がん図』に抜けるというコースもぜんぜんアリ。むしろソッチ派のほうが多いのかもしれないが、いずれにしても”イッツイさん”で読むことをおすすめしたい(福澤美穂子の三冊筋「小さな魔法の待ち伏せ」[近日公開予定]もお楽しみに)。

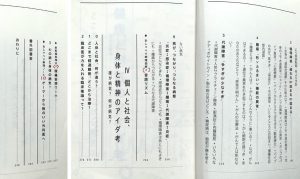

なぜかというと、『がん図』と『カラ病』は編集方針が大きくちがう。この”ちがい”がめっぽうおもしろい。まずもって、『カラ病』には先ほどの「しんしん」や「かりんちゃん」「ながせくん」「あすみちゃん」ら”小倉加奈子のゆかいな仲間たち”が登場しない。また、日本に50人ほどしかないレアな1級認定病理検査技師の「あおきさん」や、肺がんの従来の抗がん剤と分子標的薬と免疫療法薬の違いを軍事メタファーで説明する「ばんの先生」もいない。言うまでもなく、なかのぐらも、ない。ない、ない、ないのない尽くし。誰もいない。

ということは、小倉加奈子のソロステージ(「シン・おしゃべり病理医」とでも言いたい)。『がん図』ではあれほどチーム戦に徹していた小倉劇場は、いったいなにをもって自立(自律?)を果たしたのか。その答えはじつにカンタン。すでにサブタイトルがそのことを告げている。それがそう、「見立て」なのだ。

もっとも、『がん図』でも「類似相似がん図鑑」などにその一端をかいまみることができはするけれど、コッチはもっと前のめりになって(アラベスクのポーズってキツそうですね…)、カラダの仕組みを酸素と栄養のINとOUTだけにフォーカスし、物流と人体を重ねて「人体サプライチェーン」と名づけた。この”思いきり”のよさは、「炎症」「感染症」「循環障害」「腫瘍」「代謝障害」のたった5つに絞った病態の分類にもあらわれている。

なんてったって、小倉加奈子は「編集工学」に賭けている。そう決めこんだのはやはり「見立て」に出会ったからだった。これも聞くところによると、遊求マクロファージ教室の師範代のとき、講義篇を読んでハッとしたそうだ。そこにはこう書かれていた。「見立てとは診断(diagnosis) である」。

そう、そう、そーなんだよ。コレって私が毎日やってることじゃんね(!?)と、ポカスカ膝を打ちまくった。目からボロボロ鱗が落ちた。場所さえ許せば、そのまま「白鳥の湖」を舞ったに違いない。そのくらい激震が走った(ヴァレリーの「雷鳴の一撃」だね)。

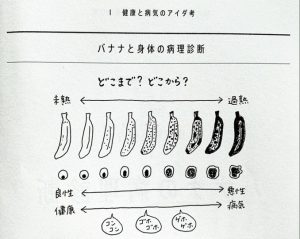

それ以来、小倉さんは「見立てという方法」にゾッコンなのである。なかで、ぼくのイチオシは「病態編集稽古」の「バナナの病理診断」と「腹痛妄想ワーク」だ。詳しくは本書を手にとってもらいたい。まさか編集稽古までつくってしまうなんて(もう乾杯です…いや完敗です)。

図は『カラ病』p 52より。病理診断で「正常」「腺腫」「がん」の三段階を分けるように、バナナを「適熟(熟して食べごろ)」「過熟(腐って食べられない)」「未熟(若すぎて食べられない)」の三つに分類する。

世相的にはそれよりなにより、コロナウイルス・パンデミックのさなかに刊行され、病理学的文明論を考察するタイムリーな一冊にもなった。ちなみに前作『がん図』でも、ビフォー・コロナにして、すでにウイルスと人間のビミョーな関係についてちょっぴり言及している(「プチ病理学講義7 ウイルスとがん」生物と無生物の間にあるもの)。

コロナについて、一言だけ付け加えれば、小倉さんは情報の往来を促すサイトカインやアミンなど免疫系における「メディエーター」の役割を強調している(ぼくもとても気に入っている)。しかしながら、このメディエーターが同時に大きな危険を孕んでいることにも注意しなくてはならない。

ウイルス感染などがトリガーとなって過剰な免疫応答が起こると、まるでSNSの炎上のように、サイトカイン・ネットワークに嵐が巻き起こる。サイトカインストームである。「新型コロナウイルス感染症はサイトカインストーム症候群である」とさえ言われていて、つまり、よく言う「新型コロナウイルスによる重症化」とは、メディエーターの大パニックと免疫の過剰防衛の結果、もたらされるというわけだ。

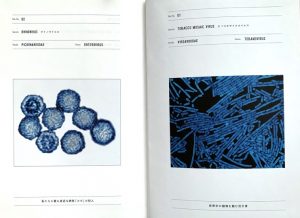

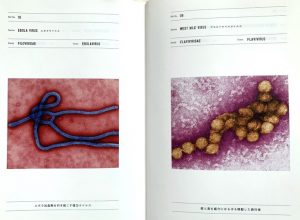

結局、三冊目のカール・ジンマー『ウイルス・プラネット』にはここまで一言も触れなかったけれど、巻頭カラーのウイルスの美しい顕微鏡写真と寄藤文平のカバーデザインが絶品だ。ガワだけでなく、ナカもおもしろい。抜群にわかりやすく、サクサク食べられる(それにつけても、おやつはカ~ルのように)。が、おいしいけれど、初心の一冊にはおすすめなのだけど、校長も千夜千冊や「ほんほん」に書いていたように「中身はたいしたことなく」というのが残念ながら的を得ている(スルメのような歯ごたえがない)。したがって、「ウイルスについてもっと詳しく知りたいなら、本書ではまにあわない」ということになる。千夜千冊1737夜『ウイルス・プラネット』も武村政春『新しいウイルス入門』(講談社ブルーバックス)はじめブルーバックスシリーズの武村本の何冊かが下敷きになっている。

本書においてカール・ジンマーはウイルスについて次のように結んでいる。「ウイルス」という言葉にはもともと、「命をもたらす液」「死をまねく毒」という相矛盾する意味がありました。ウイルスは、実際、死をまねく猛毒でありながら、この世界にきわめて重要なイノベーションをもたらしてきました。創造的な側面と破壊的な側面とを併せ持つ存在ーそれがウイルスなのです。(p201)

師匠の石和久さん(お兄さんはジャーナリストの石弘之)、母ジュンちゃんやお父さんのこと(「ツッカム正剛」でぜひ)、寄藤文平さんとのやりとり(エディストに載っています)、女医の苦労(シリーズ第三弾にキタイダ)、MEdit Lab(メディット・ラボ)の撮影裏話、まだまだ書きたいことはいくらでもあるのだけれど、ここで書かなくても、いずれどこかで小倉さん本人が楽しくおしゃべりしてくれるだろう。

いま、小倉さんは「おしゃべり病理医のMEdit Lab」の制作まっ只中にある。MEdit Labは、経済産業省「未来の教室」のSTEAMライブラリー事業に採択された企画で、いわばおしゃべり病理医版「17歳のための世界と日本の見方」といった具合だ(ますます「シン・おしゃべり病理医」)。ダンドリ的には、いよいよ仕上げの段階に達しているが、まさに「メディエーター」のようなロールでぼくもこのプロジェクトに参加させてもらっている。くれぐれもサイトカインストームだけは起こさないように気をつけたい。

今回の三冊は寄藤文平シバリにしたけれど、そういえば、ぼくも一度だけ寄藤さんと仕事をしたことがある。元編工研のクシダさんに誘われて、無印良品の「もしものお守り」をつくった。これは防災のお守りだったけれど、今はひたすらコロナの収束を祈るばかりである。南無、牛頭天王!

Info

⊕アイキャッチ画像⊕

∈小倉加奈子『おしゃべりながんの図鑑 病理学から見たわかりやすいがんの話』(CCCメディアハウス)

∈小倉加奈子『おしゃべり病理医のカラダと病気の図鑑 人体サプライチェーンの仕組み』(CCCメディアハウス)

∈カール・ジンマー『ウイルス・プラネット』(飛鳥新社)

⊕多読ジム Season04・秋⊕

∈選本テーマ:

∈スタジオこんれん(増岡麻子冊師)

∈3冊の関係性(編集思考素):三間連結

『おしゃべりながんの図鑑』

↓

『おしゃべり病理医のカラダと病気の図鑑』

↓

『ウイルス・プラネット』

⊕著者プロフィール⊕

∈小倉加奈子

医学博士、病理専門医、臨床検査専門医。「おしゃべり病理医」の姉妹本ほか「NEWSWEEK」「AERA.dot」「東洋経済オンライン」などにウェブ記事を執筆。現在、経済産業省「未来の教室」のSTEAMライブラリー事業に採択された企画「おしゃべり病理医のMEdit Lab」制作中。

東京生まれ。幼い頃から絵を描くこと、「からだの図鑑」を読むのが好きだった。図鑑の「小腸はテニスコートぶんの面積がある」という記述に胸をときめかせ、内臓スケッチに没頭した。ジュンちゃんこと母の職業は臨床検査技師。また、小さくて精巧で美しいものに強く惹かれ、絵や彫刻や葉っぱに瞳のピント調節が可能な限り近づいて観察した。匂いフェチでもあった。小学生から高校までクラシックバレエを習い、10年ほど前に再開。趣味はバレエと読書。高校生の時、父から麻雀の手ほどきを受け、友達と徹マンをするくらいハマった時期もある。

はじめ女子大の文学部に入学するが、思いなおして順天堂大学医学部入学。2002年に卒業し2006年同大学院博士課程修了。環境ジャーナリスト石弘之の弟・石和久教授の指導を受ける。医学部5年時に結婚したため、家庭を大切にしながら生涯現役で活躍できる専門は何かと考え、病理医を目指す。病理医の仕事はだいたい18時前には終わる。「術中迅速病理診断、カッコいい!」「職業として希少価値も高そう!」というのも職業選択の理由である。母校卒の病理学教室入局は12年ぶりだった。現在、順天堂大学医学部附属練馬病院 病理診断科先任准教授、臨床検査科長として、外科病理診断全般を担当し、研修医・医学生の指導にあたる。

2011年夏、松丸本舗に初めて訪れ『17歳のための世界と日本の見方』と『ちょっと本気な千夜千冊 虎の巻』を購入し、イシス編集学校のパンフレットを入手。ビジネススクールと勘違いし、26[守]の門を叩いたのがイシスとの出会いだった。編集工学への興味が加速したのは、「見立てとは診断(diagnosis)である」という講義篇を読んだとき。現在、イシス編集学校師範。多読ジムの多読師範、14季[離]の析匠。字義は分析の「析」であり、仏教語の「析空」(しゃっくう)の「析」。編集的先達はナシーム・ニコラス・タレブ。米津玄師ファン。

夫の小倉圭吾も師範。父、高三の息子・たくみくん、中二の娘・みなみちゃんも編集学校入門。吉祥寺の自宅には母ジュンちゃん、愛犬のまるちゃん(ビション・フリーゼ)と共に、三世帯五人一匹が同居する。

∈カール・ジンマー

1966年生まれ。アメリカで最も人気があるサイエンスライターのひとり。イェール大学で講師として自然環境などについて教える傍ら、多数の記事やエッセイを「ニューヨークタイムズ」紙や「タイム」「サイエンス」「ナショナル・ジオグラフィック」各誌に寄稿。優れた科学読み物を集めて毎年出版される「ザ・ベスト・アメリカン・サイエンス・ライティング」シリーズにも掲載されている。『大腸菌~進化のカギを握るミクロな生命体』(日本放送出版協会)、『「進化」大全』(光文社)、『進化――生命のたどる道』(岩波書店)など多数の著書がある。『ウイルス・プラネット』の英語タイトルは『A PLANET OF VIRUSES』。アメリカで2011年に刊行。ジンマーは、自身のウェブサイトで本書を執筆するにあたって「<発見>のプロセスに焦点を当て、人間との関わりの中で描くことで、ウイルスを身近なものに感じてもらおうと努めた」と述べている。日本での初版刊行は2013年2月。ブックデザインと本文イラストは寄藤文平。本文イラストは鈴木順幸。『アラマタ大事典』はじめ寄藤文平のデザインと鈴木順幸のイラストレーションのコラボ本は少なくない。訳者の今西康子は『蜂と蟻に刺されてみた』『蘇生科学があなたの死に方を変える』『ミミズの話』といった訳書他、共訳書に『眼の誕生』があり、ポピュラー・サイエンスの翻訳を得意とする。今西が翻訳し、2019年7月に刊行されたジョセフ ・ヘンリック『文化がヒトを進化させた 人類の繁栄と〈文化-遺伝子革命〉』はマット・リドレー、マイケル・トマセロ、ロバート・ボイド、長谷川眞理子らも賞賛する一冊。

金 宗 代 QUIM JONG DAE

編集的先達:夢野久作

最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。

photo: yukari goto

【アーカイブ動画、発売開始】津田一郎の編集宣言《カオス理論で読み解く「守破離」と「インタースコア」》 イシス編集学校[守]特別講義

1月25日(日)に開催された特別講義について、アーカイブ動画の発売が開始されました。【津田一郎の編集宣言《カオス理論で読み解く「守破離」と「インタースコア」》】は、基本コース[守]の特別講義として開催されたものですが、広 […]

【1/21(水)】田中優子(江戸文化研究者)×小倉加奈子(病理医) 新たな学びの場をつくる「編集」と「稽古」[W刊行記念]

人は何を、どのように学ぶことで、自らの能力を発揮できるのか。 生成AIの急速な普及、国際関係の不安定化が進むいま、知のあり方や学びの方法そのものが根本から問い直されています。「学びとは何か」という問いは、もはや一部の […]

募集開始★多読アレゴリア2026 料理?源氏? 新クラブ紹介

多読アレゴリアの新シーズン(2026・冬)の募集が始まります。 先月は創設1周年を記念して、多読アレゴリア主催の「別典祭」が開催されました。ほんのれんクラブやオツ千の生ライブ、着物コンパクラブのファッションショーなど […]

11月は別典祭へいこう! 二日限りの編集別天地?【11/23-24開催】(11/21更新)

11.21更新 2日間通しプログラム詳細(EDO風狂連)を更新しました。 11.20更新 2日間通しプログラム詳細(勝手にアカデミア、イシス編集学校、別典祭感門団)を更新しました。 11.18更新 2日間通しプログラム詳 […]

【12/9ライブ配信】田中優子×鈴木健「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」

12月9日(火)14時より、イシス編集学校の学長・田中優子と、co-missionメンバーの鈴木健さんによる特別対談を開催します。タイトルは「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」です。 &nbs […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。