『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

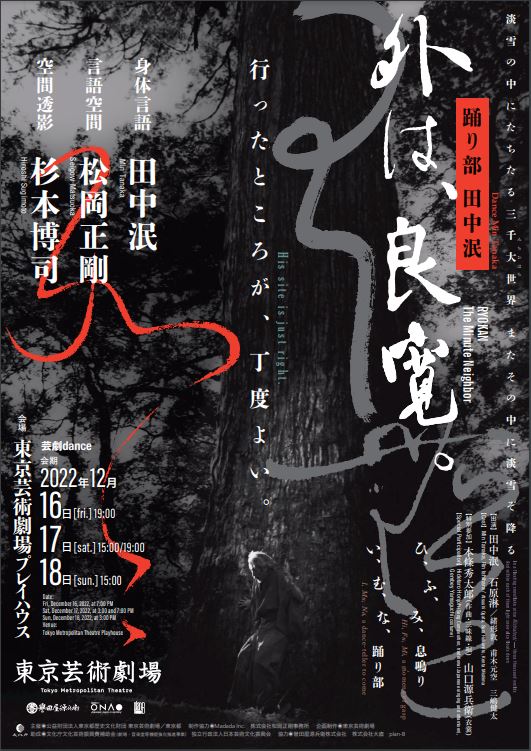

♪♪♪今日の舞台♪♪♪

田中泯さんの踊りには、「いまここの生」を感じました。松岡正剛さんの『外は、良寛。』(講談社文芸文庫)のフラジリティには撃たれ、杉本博司さんの設えには魅せられ、本條秀太郎さんの三味線と歌声にはうっとりしました。石原淋さんや三人の若い踊り手たちも輝いていました。それにもかかわらず、僕は、踊り部田中泯「外は、良寛。」には、なぜか大満足とはなりませんでした。

2022年12月の僕はそこから年末までビッチリ忙しく、「外は、良寛。」のことを考える余裕はありませんでした。年が明けて元旦、ようやく一日ゴロゴロとして仕事をしない日を迎え、夜に2023年の初風呂に入りながら、ふと愕然としたのです。「ああ、僕の見方が間違っていた」という気づきが、突然僕の心をよぎりました。

ものすごくおおざっぱにいえば、世の中の表現には、完成度の次元で測れるものと、測れないものがあります。前者に対しては、「あのお芝居は、あのダンスは、あの絵は、あの映画は、ここが良い/悪い」などと語ることができます。多くの表現はこちらに属します。ところが、ときどき後者の表現があります。最もわかりやすい例を挙げれば、マルセル・デュシャンの「泉」とか、ジョン・ケージの「4分33秒」です。こういうものを完成度うんぬんで語ることにほとんど意味はありません。これらの表現をはじめて前にしたとき、僕らはただ戸惑い、自分の見方を大きく変えない限りは理解できないことを悟るのです。

元旦のお風呂に入りながら、「外は、良寛。」は前者ではなく、後者なのだ、と僕は見方を改めました。

僕はこれまで、「外は、良寛。」のように<物語ではない著作を舞台上に立ち上げた表現>をほぼ見たことがありません。僕は別にすべてのダンスを網羅しているわけでは全然ありませんから、きっと僕の知らないところに何か前例はあったでしょう。でも、めったにないことは確かです。僕が知る限りでは、数年前に、土方巽『病める舞姫』を上演するという企画がありました。僕は2022年に黒田育世さんのバージョンを楽しみました。ただ、土方さんは舞踏家で、『病める舞姫』はそれ自体が「言葉の舞踏」と言われるような著作です。もともと踊ることを求めているような例外的な文章なんですね。『外は、良寛。』とはずいぶん質が違います。

当然ですが、『外は、良寛。』は、踊りのために書かれたものではありません。物語でもありません。はっきりいえば、そういう本を踊るなんて、傍目から見て無茶なのです。見る側はそんなものを見たことがないのですから、誰もがある種のとまどいを覚えたはずです。無論、僕は『外は、良寛。』を事前に読んでいましたが、それでも、この舞台の楽しみ方が即座にはわかりませんでした。とまどいがあったからこそ、その場では十全に満足できなかったわけです。正直なところ、いまもこの舞台をどう語っていいのか、よくわかっていません。

ものすごいのは、田中泯さん(77歳)、松岡正剛さん(78歳)、杉本博司さん(74歳)が、完成度の次元で測れないようなものをつくり上げた、ということです。前例がほぼないわけで、最初から最後まで手探りのクリエーションだったはずです。でも皆さん、その無茶を自由に楽しんでいるように見えました。踊り部田中泯「外は、良寛。」は、先達たちの創造の宴だったわけですね。僕らが一番に受け取るべきは、その事実そのもののような気がします。

この舞台から最も刺激を受けたのは、きっとつくり手の皆さんではないでしょうか。自分も負けていられない、と思ったつくり手が多いのではないでしょうか。そして、この舞台から刺激を受けた誰かが、別の何かをつくったとき、「外は、良寛。」を語る言葉が少しずつ固まってくるのではないか、という気がしています。

★

さて、擬メタレプシス論はこれで終わります。「外は、良寛。」の最後は、田中泯さんの「気がつけば、外は良寛ーー、良寛だらけです」という言葉で終わりましたが、同様に「気がつけば、外は擬ーー、擬だらけ」でもあります。物語のなかに擬を見出す作業は、あとはぜひ皆さんに取り組んでいただけたらと思います。お付き合い、どうもありがとうございました。

米川青馬

編集的先達:フランツ・カフカ。ふだんはライター。号は云亭(うんてい)。趣味は観劇。最近は劇場だけでなく 区民農園にも通う。好物は納豆とスイーツ。道産子なので雪の日に傘はささない。

庵主・田中優子が「アワセとムスビ」で歴史を展く【間庵/講1速報】

2022年7月24日、「間庵」が開座した。庵主は、江戸文化研究家であり、松岡の盟友でもある田中優子さんだ。間庵は田中庵主が中心となり、リアル参加者の「間衆」とともに松岡正剛座長の「方法日本」を解読、継承、実践し、編集工 […]

【AIDA】リアルが持っている代替不可能な感覚情報がAIDAで鮮明になった<武邑光裕さんインタビュー>

メディア美学者・武邑光裕さんは、1980年代よりメディア論を講じ、インターネットやVRの黎明期、現代のソーシャルメディアからAIにいたるまでデジタル社会環境を長く研究する専門家だ。ドイツ・ベルリンを中心としたヨーロッパ […]

【AIDA】AIDAでは抽象度の高い議論と身の回りの話が無理なくつながる<村井純さんインタビュ―>

村井純さんは「日本のインターネットの父」である。村井さんが慶應義塾大学/東京工業大学間でコンピュータをネットワークでつなげたのが、日本のインターネットの誕生と言われている。その後も、黎明期からインターネットの技術基盤づ […]

「学校教育ができないことばかり実現している学校ですね」田中優子先生のエール!【78感門】

皆さん、まことにおめでとうございます。今日は、法政大学総長時代に卒業式で着ていた着物でまいりました。 2日目の冒頭は、田中優子先生の挨拶で始まった。優子先生は守・破・離をコンプリートし、今回は物語講座1 […]

【AIDA】いまの日本には歴史に対するリスペクトが欠けている/池田純一さんに聞いた「メディアと市場のAIDA」

AIDA Season2 第5講では、ゲスト・池田純一さんとAIDAボードメンバー・武邑光裕さんに、それぞれの視点からデジタルメディアと資本主義のAIDAについて語っていただいた。鼎談セッションやAIDAセッションでは話 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。