私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

遊刊エディスト黎明期、井ノ上シーザーはDUST記事を書き飛ばした一方で、記事のネタが尽きることを憂慮していた。

他方、編集部には「記事の内容は内輪受けではないか」という意見が寄せられていた。

この状況を踏まえ、シーザーは遊刊エディスト編集部メンバーに向けて「DUST宣言」を投げかけた。

現在、遊刊エディストは豪華ライター陣のコンテンツで彩られている。だが、2019年10月には危機をむかえていたのだ。

今回はその時代の空気を明かすべく“DUST宣言”の骨子を紹介しよう。

◇◇ DUST宣言 ◇◇

まず、「遊刊エディスト」の「これって内輪ウケじゃね?」という疑問は、当初かあった。

とは言え「編集学校周りで起こっていること」のプロセスごとの発信はあり得るとも考えていた。

例えば、寺山修司の劇団「天井桟敷」が発行していた新聞は、「寺山修司と天井桟敷に関心のある人」向けの宣伝のために発行されていた。

寺山も寄稿はしているが、大部分の記事は劇団関係者による。「芸術論」から「劇団員にアルバイト先を斡旋してください」まで、その内容は雑多だ。

関心のない人には「内輪ウケじゃね?」とはなり得るが、やはり後世に残る資料としての価値はある。「面白い・強烈な個性の“人”」が、「面白い・強烈な“出来事”“対象”」を、「面白く・強烈に“書く技術”」で、書かれているからだ。

この条件を遊刊エディストに敷衍すると、編集学校周りの出来事は面白くなければならないし、執筆者はキャラを立てて、ライティング技術を持つ必要がある。

DUST記事は必要か不要か、と問われれば「必要」ということになる。

編集学校周りの些細なエピソードを連ねることで、遊刊エディストに彩りを加えられる。それは本流であってはいけない。目指すは「どうでもよいことを取り上げる」「しかも読んでいて面白い」というポジションだ。

「面白いキャラの人が、どうでもよいことを、面白く書いている」モデルとして『中島らもの明るい悩み相談室』(集英社文庫)がある。「なぜ男性のズボンのチャックを『社会の窓』と呼ぶのか」といったどうでもよい問題について、虚実織り交ぜながら語る。

人生相談といえば、北方謙三氏の『試みの地平線』(講談社文庫)は、悩める青少年に次のような爆発的な回答をしていた。

★悩み「彼女に振られた」⇒☆回答「ソープに行け」

★悩み「生きている意味が分からない」⇒☆回答「ソープに行け」

★悩み「江口洋介のような髪形になりたい」⇒☆回答「カツラをかぶれ」

書き手の個性が、コンテンツが成り立つ「地」を破壊している。ここにはDUST文化の極北が見える。

ここで、重要な問題提起をする。

井ノ上シーザーは、DUST記事で周囲の編集学校関係者のエピソードを取り上げてきたが、すでにネタ切れになっている。DUST記事は頻繁に更新するものでもない。しかし、このままではDUST欄の存続自体が危ぶまれる。この点、遊刊エディスト編集部に危機感が全くないことに憤りを覚える。そこで声を上げ、立ちあがる。

1)DUSTライター募集!

井ノ上シーザーと共に、DUSTの地平を切り開く人材を、募集する。

2)DUSTネタ募集!

ネタをDUSTライターで吟味をし、記事に仕立てる。

DUSTネタたるもの、「人間の業の肯定」を元としたい。

ゴシップ的な要素はありますが、シャレにならない事態まで招いてもいけない。

DUST記事のあり方について、もう一度述べよう。

※DUST記事は、本流であってはならない。量産の必要もない。

※DUST記事は、編集学校周りのどうでもよいことを、面白く書く。

※DUST記事は、人間の業の肯定に基づき、ほどよく人や対象をいじる。

志あるエディストの参加を、心待ちにしている!

井ノ上シーザー

◇◇

この記事の背景には。もう一つの事情がある。

井ノ上シーザーは“DUST王”とまで呼ばれていたが、最近はすっかりを書けないスランプ状態だ。

他方、DUST欄では堀江純一さんの「マンガのスコア」シリーズが絶好調だ。

このままでは、DUST王は過去の称号になってしまう。

ここに、井ノ上シーザーは愛と無駄に満ちた「DUST宣言」を思い返し、初心を取り戻そうとしているのであった。

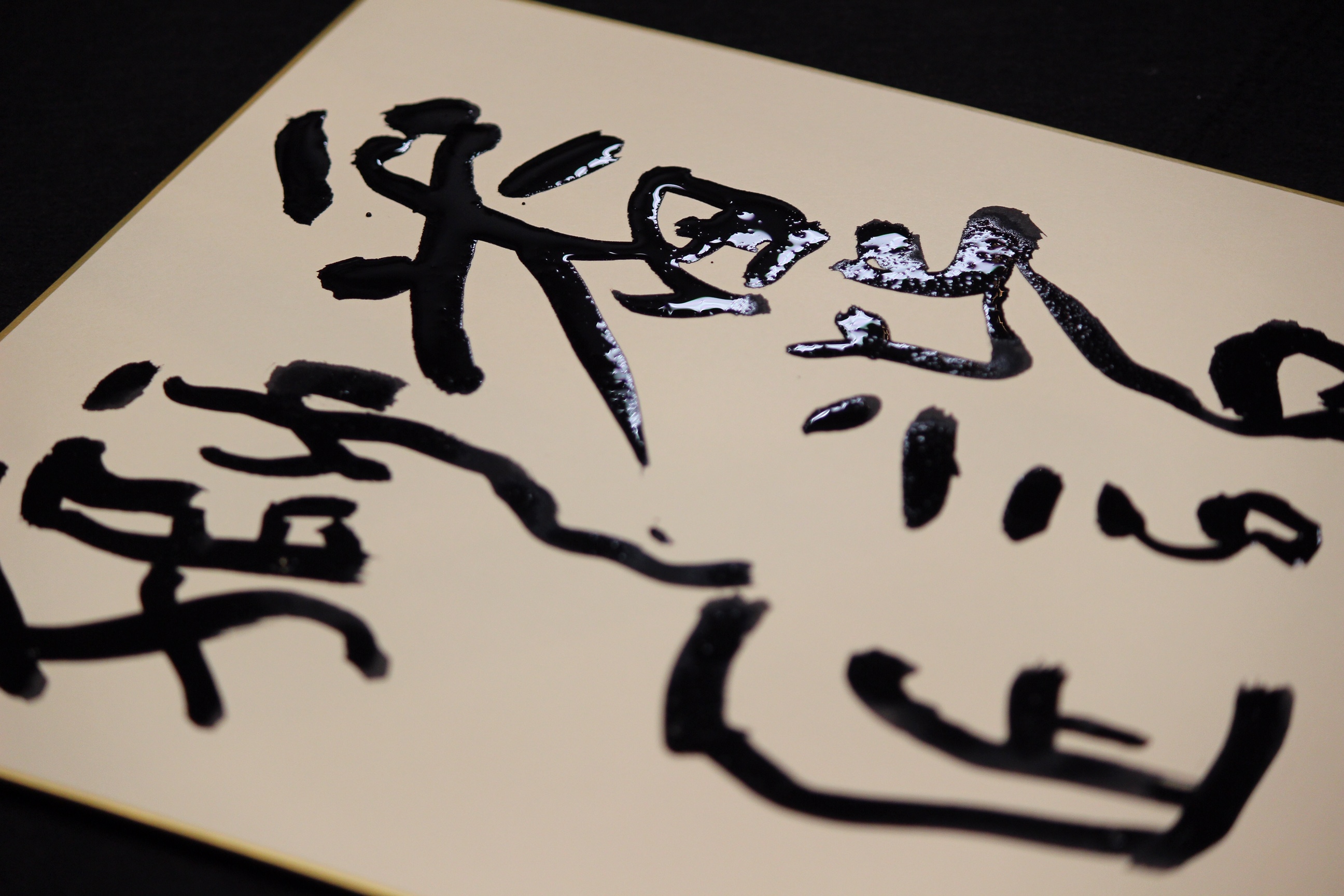

(松岡校長から頂いた「番諧獅匠」の書)

井ノ上シーザー

編集的先達:グレゴリー・ベイトソン。湿度120%のDUSTライター。どんな些細なネタも、シーザーの熱視線で下世話なゴシップに仕立て上げる力量の持主。イシスの異端者もいまや未知奥連若頭、守番匠を担う。

【シーザー★有象無象006】自分にかける呪い考~アル中患者のプライドと、背中の龍と虎の戦いと、石田ゆり子の名言と。

前回の経済学の記事で「金融緩和をするほどに(IF・原因)高インフレが生じる(THEN・結果)」という現象を取り上げた。望んでいるのはマイルドなインフレなんだけど、よかれと起こしたアクションで期待しない結果をもたらす。これ […]

【ISIS BOOK REVIEW】ノーベル経済学賞『リフレが正しい。FRB議長ベン・バーナンキの言葉』書評~会社員兼投資家の場合

評者: 井ノ上シーザー 会社員兼投資家 イシス編集学校 師範 文明も芸術も、経済も文化も、知識も学習も「あらわれている」を「あらわす」に変えてきた。この「あらわれている」と「あらわす」のあいだには、かなりの […]

【シーザー★有象無象005】”町中華”を編集工学する~ユーラシア編

ちょっと裏話を。前回の「市井編」と今回の「ユーラシア編」は、もともとは一編でしたけど、遊刊エディスト編集部から「分割したほうがいいんじゃない?」という声があって分けてみました。今回もホリエ画伯がトホホ感あふれるアイキャッ […]

【シーザー★有象無象004】”町中華”を編集工学する~市井編

中国在住歴通算11年(!)の井ノ上シーザーがこのネタに取り組みました。大真面目にDUSTYな編集中華料理をお届けします。たーんとご賞味ください。 ●――深夜に天津飯がやってきた: ある夜中の2時ころに目を覚 […]

【シーザー★有象無象003】事件速報◆山口県阿武町から越境した男と4630万円

井ノ上シーザーが「い・じ・り・み・よ」する。今回は世間を騒がせているこの事件を取り上げる。 文学的でもあるし、超現代的でもある。そう睨んだのはシーザーだけではないだろう。 ●――電子計算機使用詐欺事件: 2 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。