ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

今年もハイパーエディティングプラットフォーム[AIDA]の季節がやってくる。「生命と文明のAIDA」を考えたSeason1から、Season2では「メディアと市場のAIDA」に向き合い、次なる2022年、あらたな「あいだ」に迫るべくプロジェクト・チームの準備が刻々と進んでいる。Season3の開催とEdistでの記事公開を楽しみにお待ちいただきたい。それまで、いまいちど[AIDA]をご一緒に振り返っていきたい。

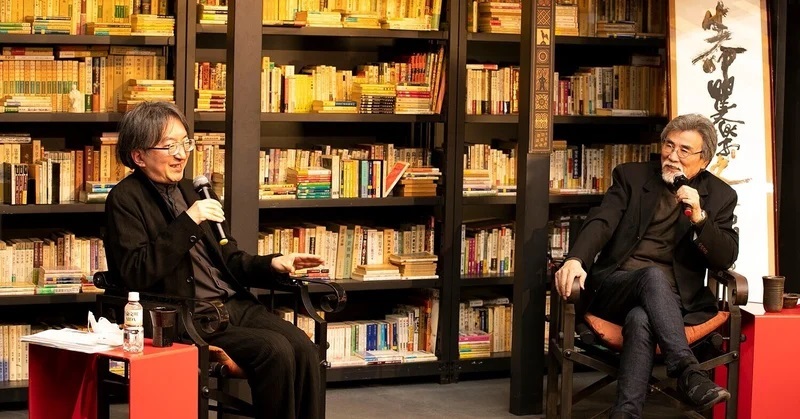

2021年2月13日(土)に編集工学研究所のブックサロンスペース「本楼」で行われたHyper-Editing Platform[AIDA]シーズン1「生命と文明のAIDA」の対談セッションの模様をお届けします。政治史研究者、音楽評論家の片山杜秀さんはいかにして保守思想とクラシック音楽にのめり込むようになったのでしょうか。編集工学研究所所長でHyper-Editing Platform[AIDA]座長の松岡正剛が“知の巨人”片山杜秀さんに切り込みます。対談記事のVol.3、お楽しみください。

バックナンバー

[AIDA] 対談:片山杜秀×松岡正剛 Vol.1 ─“革命的な”保守思想としての水戸学、あるいは三島由紀夫の切腹

[AIDA] 対談:片山杜秀×松岡正剛 Vol.2 ─“革命的な”保守思想としての水戸学、あるいは三島由紀夫の切腹

松岡 「桜田門外の変」以降、水戸藩の存在が歴史の上では希薄になるわけですが、たとえば、大政奉還後に水戸学が復活するような動きはなかったんですか。

片山 「桜田門外の変」が起きた頃に水戸藩は大きく3つの勢力に分かれてしまいます。

1つは佐幕派です。反斉昭派とも言えます。実はこの派閥が水戸藩ではかなり大きな力を持っていました。もう1つは鎮派と言われる、いわゆる水戸学の右派勢力です。最後は水戸学の左派勢力で、将軍や大老がどうしても天皇の言うことを聞かないんだったら、天皇を選ぶという人々です。彼らは陽明学とも繋がっていまして、後に藤田小四郎率いる天狗党になっていく。天狗党は、攘夷に踏ん切りがつかない将軍家の背中を押そう、ということで出てくるわけですが、そこで藩が3つに分裂してしまい、その内戦によって水戸藩は事実上、崩壊しちゃう。戊辰戦争の頃には有為な人材が残っていませんでした。

天狗党の事件の時、徳川慶喜は京都で朝廷を守るポジションにいて、天狗党が水戸から逃げてきて、慶喜や孝明天皇を頼ってやって来るのを見殺しにするわけですよね。これは私の個人的な意見ですけど、徳川慶喜はたぶん、あの時に孝明天皇の信頼を得たと思うんです。天狗党は長州藩と繋がっていると思われていました。しかし、孝明天皇は長州藩が嫌いでした。天狗党という水戸藩の過激な連中が、自分を攘夷の先鋒に立たせようとしている。孝明天皇は怖い目に遭いたくないと思っているし、長州藩も嫌いなわけです。それで、慶喜は天皇の意思を汲み、天狗党を長州藩と同様「賊軍」というポジションに置いた。天狗党を生贄として差し出すことで、慶喜は孝明天皇との関係を決定的に強化した。私はそう思うんです。

天狗党の時の悲惨な内戦は、内ゲバというか、とてつもない殺し合いだったんですけど、同じ藩の中であれだけ憎み合えるのは、それまで徳川斉昭がどれだけむちゃなことをしてきたかということでもあります。お金がないのに那珂湊に大砲や砲弾の製造工場を造ったり。藩士の生活はもう困窮の極みでした。

松岡 藩政改革をうまくやり、国家革命に乗り出していれば、維新政府への参画もあり得たでしょうね。あるいは集団で脱藩するか。

片山 そうなんですよね。

松岡 そのいずれでもないのが不思議なところです。愛郷心というか、パトリオティズムがあるじゃないですか。ナショナリズムではなく、ファシズムでももちろんなくて、パトリオティズム。

片山 だからなのか水戸藩はやはり、どうしても最後で超えられないところがあるんですよね。尊皇攘夷思想の火を付けるところでは大きな役割を担い、吉田松陰なんかには大きな影響を与えるんですが、水戸学はどうしても徳川御三家の立場が引っ掛かってくるので、幕府の既存秩序を壊すのはどうしても藩内の少数派、限られた勢力になってしまう。だから、明治維新の火は付けたけれども、結局は主役になれなかった。

最後にもう1つだけ。今日は三島由紀夫の名前が何度か出ましたが、私、三島由紀夫の切腹への強迫観念は水戸学絡みだと思うんですよ。三島由紀夫はおばあちゃん子で有名です。おばあさんから歌舞伎や新派の趣味を受け継ぐことで基本的な価値観をすり込まれた人なんですね。そんなおばあさんのおじさんが実は常陸宍戸藩の藩主で、天狗党のシンパでした。

松岡 そうなの?

片山 はい。松平頼徳(まつだいら よりのり)という人です。水戸藩第10代藩主 徳川慶篤の補佐を勤めていた頼徳は、水戸藩主の名代として天狗党鎮圧の指揮官にさせられてしまいます。しかし、水戸城の入城に失敗、それどころか天狗党と共闘しちゃって、腹を切らされたっていう。日本の長い歴史の中で、大名で切腹したのは浅野内匠頭とその人しかいないんじゃないんですかね。

松岡 そのことは今度の本にはお書きにならない?

片山 ちょっと書こうかと。松平頼徳は、だから、三島由紀夫の祖母のおじさん、曽祖おじになるんですよ。それで宍戸藩は取り潰されてしまいます。取り潰された後、三島由紀夫のおばあさんとそのお母さんは、とんでもない目に遭うわけです。その恨みつらみを孫の三島由紀夫に吹き込んで、切腹の強迫観念を植え付けたはずなんです。三島は『花ざかりの森』にちょっと書いていますが。

松岡 松本健一が少しだけその話をしていました。

片山 『花ざかりの森』に、勤王家の曽祖母の兄が憂鬱(ゆううつ)の中で死ぬという場面があります。ちょっとわけの分かんない人です。曽祖母の兄弟で勤王家といったら、松平頼徳です。やっぱり三島は松平頼徳の記憶をあそこに残しているなと私は思ったんですけど。

松岡 幕末にはそういうふうに何か、恨みというか、思いを残した女性がけっこういたと思いますよ。頭山満を育てた高場乱みたいな。

片山 そうですね。だから、水戸の恨み、切腹の強迫観念とが三島由紀夫を作っているところがあって、講演なんかでは「僕は水戸の血を引いてるから」みたいなことを三島は喋っていて、「天狗党に共感する」というようなこともちらっと言ったりしています。ただ、松平頼徳の切腹という具体的なことまでは、三島本人も言及したことはないんじゃないでしょうか。でも、私はすごく気になる。だからどうしたと言われると困るのですが、そうじゃないと、なぜ、三島があんなに切腹が好きなのか、その理由が私、説明できないと思うんですよね。

松岡 そうですか。

片山 やっぱり、幼児期にそのくらいの刷り込みがないと、あそこまで切腹にこだわらないと思うんです。

松岡 自分の中にあるアジェンダをまっとうしているようにみえますね。

片山 大塩平八郎とか、陽明学とか、三島は盛んに言及しています。やるときはやる。死ぬときは死ぬ。成功するしないは関係ない、と。

松岡 どこか水戸学的なものを感じますね。

そろそろお時間です。本日は戦争、怪獣映画からクラシック音楽、水戸学まで縦横無尽に語っていだき、最後は三島由紀夫に決着することになりました。

片山さん、今日はいろいろと興味深いお話、ありがとうございました。

片山 こちらこそ、ありがとうございました。

プロフィール

片山杜秀 かたやまもりひで

政治思想史研究者・音楽評論家

1963年、宮城県生まれ。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。音楽評論家、政治思想史研究者。1980年代から、音楽や映画、日本近代思想史を主たる領分として、フリーランスで批評活動を行う。慶應義塾大学法学部教授。学生時代は蔭山宏、橋川文三に師事。大学院時代からライター生活に入り、『週刊SPA!』のライターなどを務めた。クラシック音楽にも造詣が深く、NHKFM『クラシックの迷宮』の選曲・構成とパーソナリティを務める。『音盤考現学』および『音盤博物誌』で吉田秀和賞、サントリー学芸賞。『未完のファシズム』で司馬遼太郎賞。

松岡正剛:1944年1月25日、京都生まれ。編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。情報文化と情報技術をつなぐ方法論を体系化した「編集工学」を確立、様々なプロジェクトに応用する。2020年、角川武蔵野ミュージアム館長に就任、約7万冊を蔵する図書空間「エディットタウン」の構成、監修を手掛ける。著書に『遊学』『花鳥風月の科学』『千夜千冊エディション』(刊行中)ほか多数。

撮影:川本聖哉

編集:谷古宇浩司(編集工学研究所)

エディスト編集部

編集的先達:松岡正剛

「あいだのコミュニケーター」松原朋子、「進化するMr.オネスティ」上杉公志、「職人肌のレモンガール」梅澤奈央、「レディ・フォト&スーパーマネジャー」後藤由加里、「国語するイシスの至宝」川野貴志、「天性のメディアスター」金宗代副編集長、「諧謔と変節の必殺仕掛人」吉村堅樹編集長。エディスト編集部七人組の顔ぶれ。

編集を通して未知の自分になっていく【ISIS co-missionメッセージ 鈴木健】(全文書き起こし)

イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]

イシス編集学校で予定されている毎月の活動をご案内する短信「イシスDO-SAY(ドウ-セイ)」。 卒業シーズンに向かう一歩手前の2月です。イシス編集学校では、昨年10月から開講した講座がぞくぞくと修了を迎えま […]

「編集」を学べば、情報の本質が見えてくる【ISIS co-missionメッセージ 津田一郎】(全文書き起こし)

イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]

イシス編集学校のアドバイザリー・ボード「ISIS co-mission」(イシス・コミッション)に名を連ねる9名のコミッション・メンバーたちが、いつどこで何をするのか、編集的活動、耳寄りニュースなど、予定されている動静を […]

田中優子の酒上夕書斎|第八夕 『幸田文の箪笥の引き出し』ほか(2026年1月27日)

学長 田中優子が一冊の本をナビゲートするYouTube LIVE番組「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい)」。書物に囲まれた空間で、毎月月末火曜日の夕方に、大好きなワインを片手に自身の読書遍歴を交えながら […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。