-

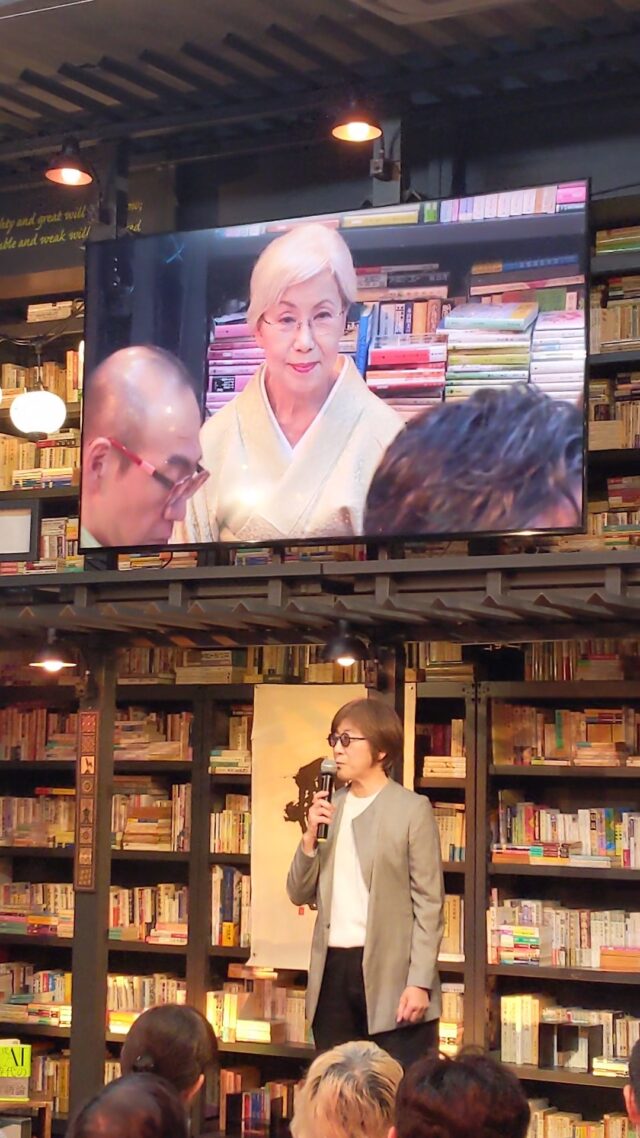

「いないいないばあ」を楽しもう:松岡校長メッセージ【82感門】

- 2023/09/16(土)20:00

-

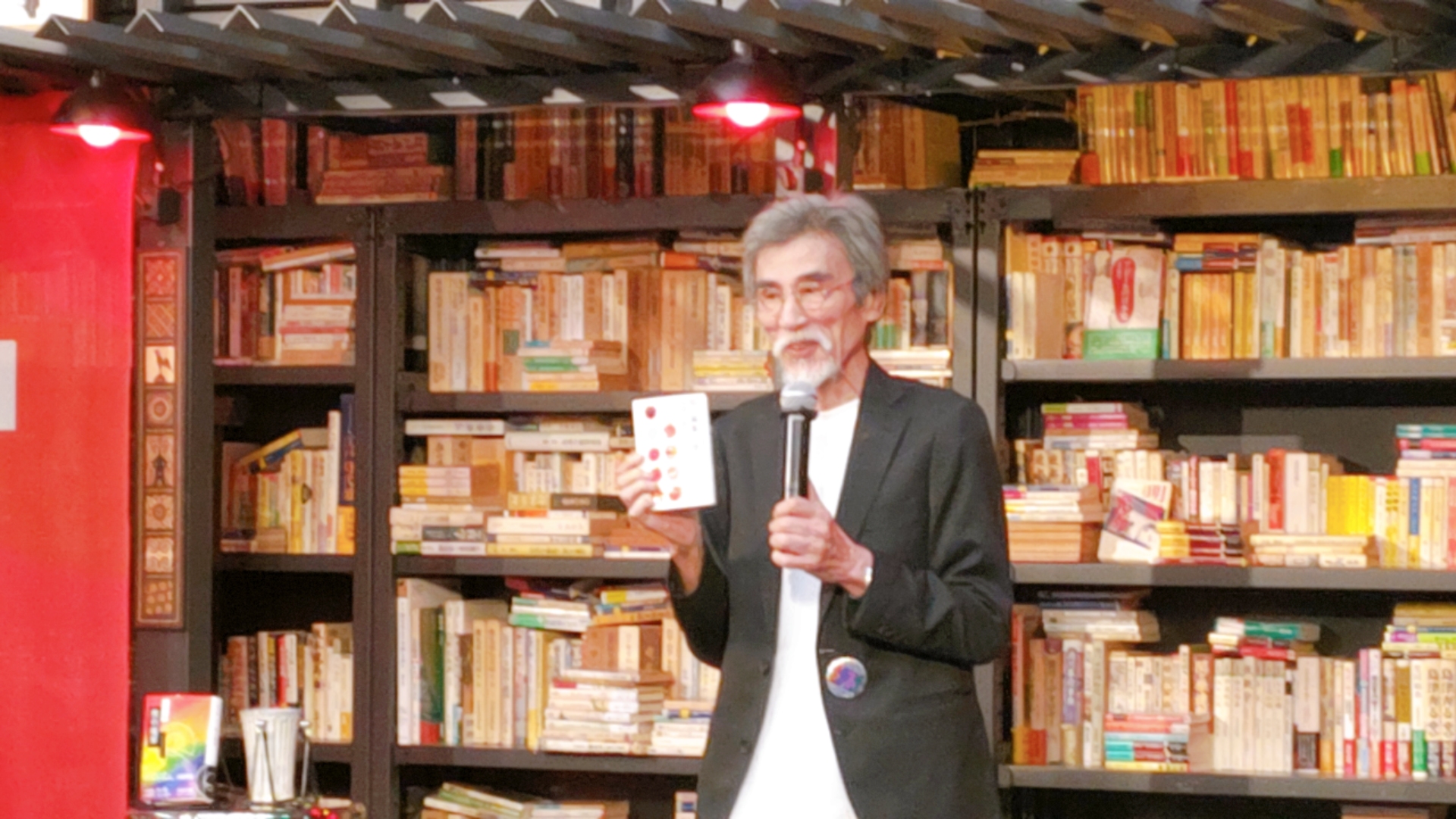

2023年9月の3連休が始まったこの日、世田谷・豪徳寺は、世田谷八幡宮例大祭の初日を迎えていた。イシス編集学校の祭りともいえる感門之盟も、豪徳寺・本楼で1日目の幕が開いた。

松岡校長のメッセージは、これから刊行される2冊の本の紹介から始まった。

1冊目は千夜千冊エディション29冊目となる『性の境界』(角川ソフィア文庫)。ジェンダーやセクシュアリティは我々の根源にありながら、語りにくい話題でもある。それは、私たちの歴史が母性的なものをベースにしながら、それを父性が乗っ取っていった、うまいこと仕組んでしまったところにある。そのアンチテーゼとしてのフェミニズムでは男女同権も言われているが、3日前に発表された改造内閣の過去最多タイに並ぶ5名の女性大臣の入閣のように、数を揃えればいいというものでもない。この1冊は、性と生に隠されたモンスターを明るみに出していく。

2冊目は、あの『知の編集工学』(朝日文庫)の増補版である。ジャンバッティスタ・ヴィーコの『新しい学』に触れ、プラトン以降「真偽」の議論がされてきたが、世界は「真らしさ」「偽らしさ」という2つの「らしさ」を抱えてできていること、よって「らしさ」を学問しないといけないということを、増補にあたって強調したという。守の38のお題でも編集稽古してきた、「らしさ」「ぽさ」、「ルイジ」と「ソージ」ががなぜ大事かを書いたのでぜひ読んで欲しいと伝えた。

さて、今回の感門之盟のテーマは「エディットデモンストレーション」である。モンスターすなわち怪物を表に出すこと、それがデモンストレーションだ。では怪物とは何だろうか。イレギュラーで足りなさすぎる怪物は、完璧でパーフェクトな神と比較される存在と言える。

ここに大事なことが潜んでいる。神は全知全能であるが、モンスターはたったひとつのことがすごい。神よりすごいときもある。一芸に秀でているものは、モンスター扱いされてきた。均等に才能や力が発揮されること、バランスとハーモニーが大事にされている世の中で、それを壊すものはモンスターとして扱われる。しかし私たちは全知全能な存在とは到底言えない。むしろ、なにかに偏ってしまう。隠れすぎてしまう。だが、何かを言おうとしたり、書こうとしたりすると、普段は潜んでいるもの、隠れたものが出てくるのだ。

慈円は『愚管抄』の中で、隠るるもの(冥)と顕れるもの(顕)、その両方を歴史と見ない限り、歴史を書くことはできないと言っている。隠るるものは、自分の中にも、編集学校の中にもある。その隠るるもの、私たちの中に潜んでいるモンスターと出会う必要がある。

「今のニッポンにはがっかりしている、日本はヤバい」と松岡校長は言い切る。なぜか。非常識なもの、いわばモンスターを扱う才能が失われているのだ。非常識なものをダメなものと叩くことしかできず、それが持っている推測力・直観力・可能性、いわば、別様の可能性を読む力がなくなっている。それはいけない。なんとかしたい。

では、どうしたらいいのか。提案するのは「いないいない」して「ばあ」することである。伏せて開ける。隠されたモンスターをあらわにする。デモンストレーションしていく。2日間の感門之盟を「いないない、ばあ!」を楽しむ場として欲しいと、遊び心をくすぐりながら、校長はメッセージを結んだ。