草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

本をきっかけに、問いを深める。ゆるくカジュアルに、世界知と遊ぶ。

「ほんのれんラジオ」の最新シリーズが公開されました!

2024年5月のテーマは「ホントの自分? アバター時代のたくさんの私」。これまで、「こども力」や「憧れの大人像」を考えてきたほんのれん編集部。「大人」を掘り下げていくなかで、これを考えてみたい!と突き当たったのが「ウソとホント」や「自己像」をめぐる問題でした。みなさんは、どんな自分に“リアリティ”を感じますか?

▼エピソード

5月のテーマは「ホントの自分?」/アバター時代のたくさんの私/編集部が選んだ旬感本5冊/ニセ?盛り?アバター?分人?そして…『擬』/どうして「ホントの自分」を考えるのか/本音と建前、嘘、フェイクニュース/盛れないアプリ「BeReal」がどうして人気なの/カメラマンに指示する4歳児/あったあった、学校の廊下に張り出される写真!/写真と自己像の関係/森村泰昌『自画像のゆくえ』/鏡によってつくられた自己像/自分の顔、見たことある?/ニセモノをめぐる本たち/リアルな自分の写真に戦慄したニレ編集長/オレは「リアル」より「リアリティ」派/不気味の谷現象/ないはずの手が痛い?/フィジカルもリアルじゃないかも

出演:ほんのれん編集部 ニレヨーコ、はるにゃ、おじー、ウメ子

今月のEditor’s Note/編集長 仁禮洋子

スクリーン越しの自分

BeReal.というSNSが若者に人気だそうだ。

BeReal.は「盛ってない、ホントの自分」を見せる画像・動画アプリ。 1日1回、通知が来たら、2分以内に「今の自分」を撮影して投稿するルール。加工は不可。寝起きの自分や散らかった自室が晒されることになる。ほかのSNSが「盛り」に溢れるなかで「リアル」は新鮮なのかもしれない。しかし、「ホントの自分」って何だろうか。

15-16世紀のヨーロッパでは「自画像絵画」が急激に増えた。背景にあったのは「鏡」の製造技術の向上だ。それまでは覗き込んでも「おぼろげ」にしか見えていなかった自分が、クリアに見えるようになった。そして人々は「自分とは何か」を問うようになった。道具によって自己認識が大きく変化したのだ。デジタルツールの発達で、自己認識は、さらに劇的に変容していくだろう。自分とは全く異なるアバターを多数使い分けるようになると、アレもコレも私、になるのかもしれない。5冊の旬感本をたよりに「ホントの自分? 」を考えてみたい。

▼「ほんのれん」旬感本はこちらの5冊!

『「ニセの自分」で生きています─心理学から考える虚栄心』稲垣智則(著)明石書店 2023

『「盛り」の誕生─女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識』久保友香(著)太田出版 2019

『アバターと共生する未来社会』石黒浩(著)集英社 2023

『私とは何か─「個人」から「分人」へ( 講談社現代新書)』平野啓一郎(著)講談社 2012

『擬 MODOKI─「世」あるいは別様の可能性』松岡正剛(著)春秋社 2017

▼ご感想やコメントは、ぜひこちらからお寄せください。

ほんのれんラジオX:@honnoren_radio https://twitter.com/honnoren_radio

ほんのれんInstagram:@hon_no_ren https://www.instagram.com/hon_no_ren/

\ 耳より情報 /

●この記事を読めば、ラジオが2倍楽しめる!

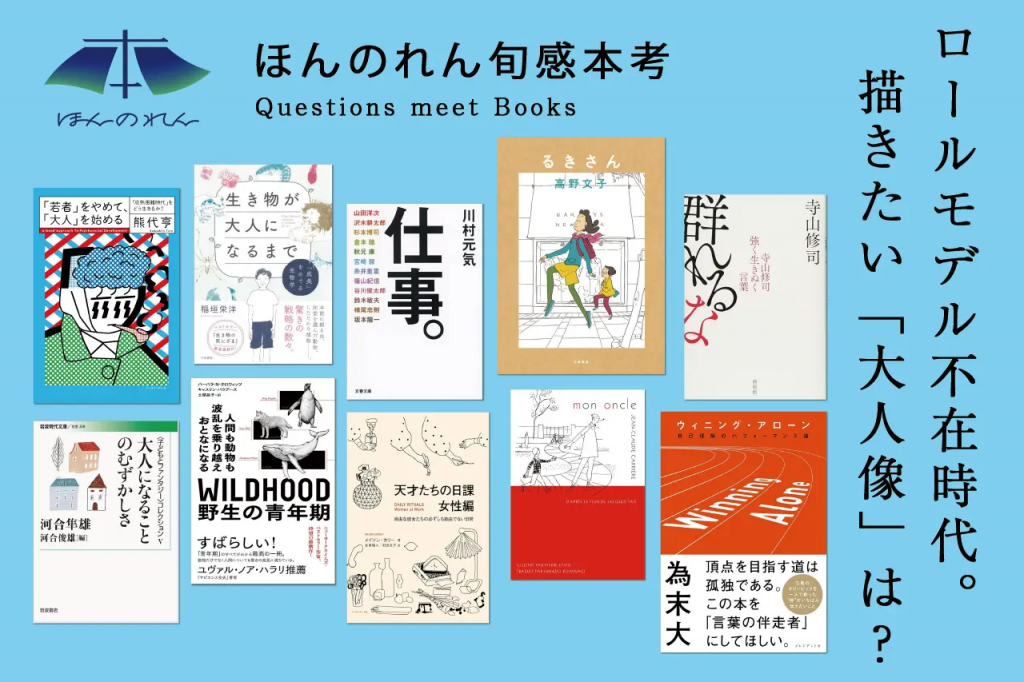

Business Insiderでも、ロールモデル不在時代の「大人」について考えています!

ロールモデルが見つからない…。10冊の本で考える、理想の大人像

2024年4月からの記事は、全編無料公開中。

今月から、ほんのれん編集部4名が顔写真入りになりました。ぜひご覧ください。

●スマニュー+でも連載中!↓のバナーからどうぞ。こんな記事もあります。

「不適切」が時代を作る!炎上芸術家はなぜ、時代の 革命児になったのか

ほんのれん編集部

編集工学研究所×丸善雄松堂が提供する一畳ライブラリー「ほんのれん」の選書やメディア制作を手掛けるメンバー。関西弁で跳ねるデザイン知カンガルー・仁禮洋子(ニレヨーコ)、小鳥の風貌ながら知的猛禽類な山本春奈(はるにゃ)、昭和レトロを愛する果敢なコンパイル亀・尾島可奈子(おじー)、2倍速で情報収集する雑読チーター・梅澤奈央(ウメコ)ほか。ほんのれんラジオは毎週水曜更新中。ほんのれん編集部公式noteにこれまでのアーカイブを蓄積してます。https://note.com/honnoren/

儀式にはどんなパワーがある!?ディミトリス・クシガラタス『RITUAL』&ジョルジュ・バタイユ『呪われた部分』

ほんのれんラジオの最新エピソードが公開されました! イシス編集学校で世界読書奥義伝[離]まで了えた4名(ニレヨーコ、おじー、はるにゃ、ウメコ)がお送りするほんのれんラジオ。 ほんのれんvol.28は、“祭り […]

祭り、足りてる?「特別な時間」はなぜ必要?どう作る? をちょっと本気で考えてみた。

ほんのれんラジオの最新エピソードが公開されました! イシス編集学校で世界読書奥義伝[離]まで了えた4名(ニレヨーコ、おじー、はるにゃ、ウメコ)がお送りするほんのれんラジオ。 ほんのれん vol.28は、”祭 […]

朝日新聞ポッドキャスト神田大介さん登場!新聞記者さん、いまの「正しさ」どう思いますか?炎上でも沈黙でもなく、「喧騒」こそが必要だ!?

ほんのれんラジオの最新エピソードが公開されました! イシス編集学校で世界読書奥義伝[離]まで了えた4名(ニレヨーコ、おじー、はるにゃ、ウメコ)がお送りするほんのれんラジオ。 ほんのれんvol.27̸ […]

不倫で叩かれ山籠りしてクニを作った男!?炎上社会のサバイバル術を考えてみた

ほんのれんラジオの最新エピソードが公開されました! イシス編集学校で世界読書奥義伝[離]まで了えた4名(ニレヨーコ、おじー、はるにゃ、ウメコ)がお送りするほんのれんラジオ。 ほんのれんvol.27は、”「正 […]

今日の「正しさ」、明日も「正しい」?奥野克巳『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』&東浩紀『訂正する力』

ほんのれんラジオの最新エピソードが公開されました! イシス編集学校で世界読書奥義伝[離]まで了えた4名(ニレヨーコ、おじー、はるにゃ、ウメコ)がお送りするほんのれんラジオ。 ほんのれんvol.27は、”「正 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。