ほんとうは二つにしか分かれていない体が三つに分かれているように見え、ほんとうは四対もある脚が三対しかないように見えるアリグモ。北斎に相似して、虫たちのモドキカタは唯一無二のオリジナリティに溢れている。

川邊透

2025-12-30 11:51:37

富田のLIFEとエディトリアル

松岡さんは、折に触れ「オリジナリティー」よりも「真似る」ことの重要性を強調してきた。『編集力』でもこのことを強調する箇所が多々ある。そもそも「アナロジー」や「ルイジとソージ」、「擬き」などは真似ることから発生するものだという考えが松岡さんの思想の根底にはあるようだ(『編集力』特に第二章)。強烈な表現は「世の中で一番つまらない信仰はオリジナリティー信仰である」(第1318夜、『編集力』p.186)。研究者としての私は、ずっと独創性=オリジナリティーこそが重要だと思っているので、最初この考えに触れて大いに戸惑った。湯川秀樹さんだって、独創性が大事だと言っている。何より私が物理学徒として出発した大阪大学理学部の図書室には長岡半太郎の書「糟粕を嘗むる勿れ」(「人の砥いだ米汁をすすってはいけない」、つまり「人真似をするな、常に独創的であれ」という意味)が掲げられているのだから、科学研究を行うものはすべからく独創性をひたすら追い求めるものだと思い、ずっとやってきた。むろん、数学や自然科学の研究においては、ニュートンが言ったように、そしてGoogleがそれを”真似て“いるように、誰しも先人の肩の上に乗って、つまり先人の業績の積み重ねの上でしか遠くを見ることはできないことは承知の上での話である。研究を開始するまでには、研究したいテーマとその周辺のテーマに関して多くの論文、書物を読む必要がある。それはそのテーマの研究がどこまで進んでいるのか、どのように進んでいるのか、どこまでわかっているのか、つまり知りたい世界の地平はどこかを十分に見定める必要があるからだ。そうでないと深い問いには至らないものなのだ。

私の大学院での恩師である富田和久先生は、「君だから特別にご披露するんだけど、いや、たいした話じゃないんですが、ちょっと恥ずかしいからあまり人には言わないでくれたまえよ」と言って、二人で共同研究の議論をしていた時に突然黒板にLIFEと書いた。「これは学問=人生をあらわしているんだよ」。「LはLiterature、IはInvestigation、FはFine investigation、Eはいろいろあるんだが、End(結び)とか、Elaboration(入念に仕上げる)とか、Elucidation(解明)とか、Establishment(確立、確定)なんかにとっておけばどうかな」と説明された(『富田和久遺稿・追悼集』(二紀出版、1991年、pp.198-199)。私としてはEは加えてEditorialでもよいと思っている。このことはすでに上記遺稿集にも書いた。富田先生は大変Editorialが上手い方だったので、我々へのEducationであったという意味も込めて、そう書いたのだった。実はそこでEditorialだと書いたのは松岡さんの影響でもあった。富田先生のLIFEを要約すると次のようになる。研究をするにはまず文献をよく読み、過去の人がどういう文脈で、どういう世界観で、どこまで研究したかを調べ上げて自分の問題意識をそこにぶつけて研究を行い、ある程度の骨格がつかめたらさらに細かく細部に至るまで探求する。そして何らかの結果が得られたらそれを入念に仕上げ、“編集”する。数学や自然科学では厳密性を求めるので、事実を歪曲するような(週刊誌や新聞に時に見られるような)編集はやってはならない。そうではなくて、事実が次の研究(必ずしも自分の研究とは限らない。世界中の同世代の仲間や次世代の研究者に引き継ぐという意味で)に活きるように未来が開かれるように編集する。それが学術論文だ。だから、編集にはテクニックがいる。松岡さんが目指したイシス編集学校のノウハウにはまさにそういった意味も含まれているのだと思う。一方で発想を得る段階では”真似る“ことの意義を認めつつも、他方で研究の進め方と研究結果においてはやはり私は長岡半太郎に師事するべきだと思っている。

真似ることは人間にしかできない!

“サル真似”とよく言われるが、実はサルはそんなに真似しない。せいぜいが、赤ちゃんザルが母ザルの真似をするくらいだ。むろん時々、”文化“の伝承を思わせるような真似も発生する。幸島での京大グループの発見などはその端的な例である。若いサルがある時、海水で芋を洗って食べた。それがとても美味しかったらしく、繰り返した。そのうち他の若いサルがそれを真似て、芋を海水で洗うようになった。獲得した技術=文化の伝承である。ここで面白いのは、歳とったサルは決して真似なかったということだ。やはり社会の変革は若者が担うべきことであり、それは生物進化によっても保証されていることなのだろう。

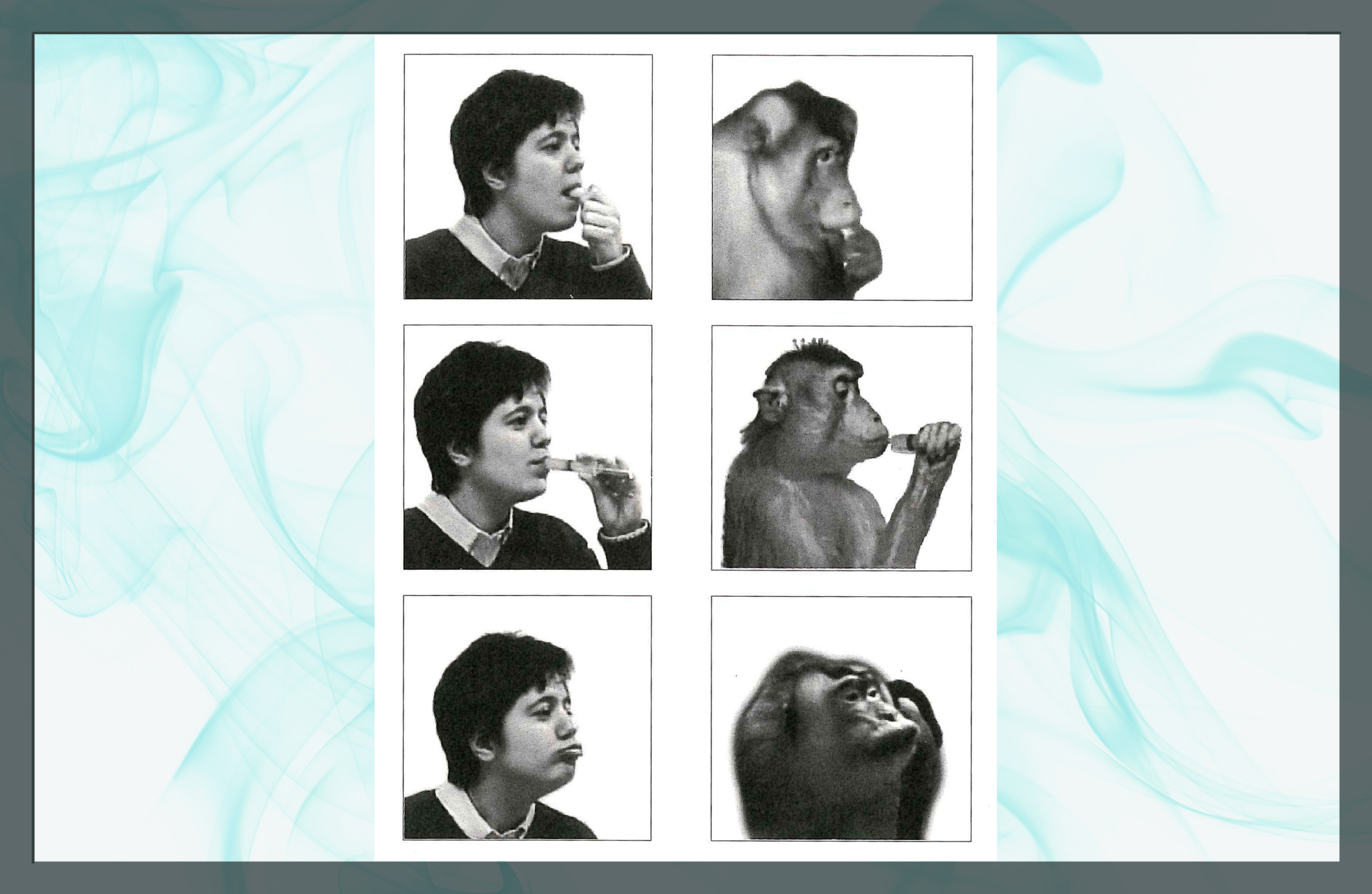

この真似を脳神経系はどうやって達成しているのかという問題がある。サルの脳では、ミラーニューロンといって他のサルが自分と同じような動作をするときにシグナルを出す神経細胞(ニューロン)が見つかっている(第1318夜、『編集力』p.201では、いずれ千夜千冊すると明言してあり、実際第1469夜に『ミラーニューロン』がある)。これは動作に関しての神経反応で、他者のとる動作が自分の動作の鏡に映ったもののように見えるときに反応するニューロン活動である。だから、ミラーニューロンは真似する行為、あるいは真似される行為に関係したニューロンだとも言われるのである。またさらに話は拡張され、ミラーニューロンは他者への共感や模倣学習の基本になり、それ故にコミュニケーションに深く関係するニューロンだとも言われている。先ほども言ったように、しかしながら、サルは真似をほとんどしないので、ミラーニューロンと真似する行為は簡単には結びつかないことは注意してほしい。人でも類似の反応をする脳領域が知られている。

真似をするのは生物学的ヒトの特徴と言ってよい。この能力が人に社会を作らせたと言ってもよいだろう。マシュー・サイドの『才能の科学』(河出書房新書、2024年)によると、人類はおよそ500人くらいのサイズの群れを成していたらしい。古来から結構な人口密度だったようだ。これが他の霊長類との大きな違いである。この高い人口密度がもたらすものは脳の進化にとって大きな拘束条件になったと思われる。たまたま誰かが新しい発明をしたとする。人口密度が高ければ、すぐにそれを真似する人が現れる可能性が高くなる。また、いったん誰かが真似をすれば真似する人が指数関数的に増える可能性が高まる。このようにしてあっという間に誰かの新発見、新技術は群れ全体へと伝搬し、その群れの文化を形成する。これによって社会の質が大きく変化するとともに、それが個々の脳に拘束条件を与え、脳が発達し脳自体の機能が分化してゆく(ここは数理モデルでは成功しているが、生物学的にはまだ津田仮説にとどまる)。そうだとすると、「人類は真似が上手いことによって脳を発達させた」というさらなる仮説が成り立つだろう。

『ミラーニューロン』より。実験者による食べ物をくわえ、注射器からジュースを飲み、唇を突き出す行為を猿が真似ている。ミラー・ニューロンが活性化する共通項として摂食に関わる手と口の動きに反応することが知られている。

「ソージ」と「相似」は相似関係にあるか?

『編集力』には真似る話がたくさん出てくる。あちこちにちりばめられている。特に、松岡さんは「ぼくにはソージとルイジという親友がいる」(第1642夜、『編集力』pp.209-223)と告白し、この“二人”が編集工学でどんな働きをするかが紹介される。『編集力』ではソージもルイジも物の見方=認知の姿としていかに彼らが編集にかかわるかが力説されている。なにしろ、「あとがき」にまで登場する。ソージはむろん相似が念頭にあっての命名だが、いずれも“互いに似通っている”ということだ。複雑な物事に埋め込まれている相似構造に着目することでアナロジーが成立し、アルス・コンビナトリアの引き金になる(第1182夜、『編集力』pp.267-294)。

ここでは、もう少し数学的に相似をとらえておこう。まずは、相似と言えば相似な図形を思い出す人は多いだろうから、そこに連想を飛ばそう。相似というのはスケール変換しても変わらない性質の事である。相似な図形は中学校くらいで習うだろうか。相似三角形は典型的な例として顔を出す。学校では三角形や四角形など角ばったもので相似関係を学ぶ。しかし、すべての円が相似であることは案外教えられていないようだ。しかも円が相似であること、つまり半径を変えてもやはり円であることに変わりないという当たり前にみえることから重要な定数が導かれる。半径rをゼロではない数aでa倍したとしよう。円の半径はrからarに変わる。円周は2πrから2πarに変わる。このa倍という変換によって不変なものは何かという問いを立てよう。それは円周÷直径である。

これは変換前は =π=3.141592⋯、変換後は =πであり、変換によって不変(変化しない)である。

そして、重要なことは円が相似であることは定数πの存在によって保証されているということだ。ソージ=相似なら、ソージ君は結構深い。もっと言えば、フラクタル図形も相似図形である。葛飾北斎が「神奈川沖浪裏」で描いた波はフラクタルの有限近似である。北斎はフラクタルをすでに知っていた(フラクタル幾何学の創始者であるベノア・マンデルブローは著書『フラクタル幾何学』の中でこのことに触れている)。それが証拠に北斎は、相似の円(=大きさの違う円)だけから様々な物体や風景を描く手習いをしていたのである(以下の図、『略画早指南』)。そして、北斎も真似が上手かった。真似ることで独創性を発揮した(第964夜、『全然アート』p.167)。

ソージとルイジの数学:ソージ

松岡さんはソージに準同型を、ルイジに擬同型を当てた。これは鈴木宏昭の『類似と思考』を千夜千冊したとき、複雑系科学研究者でもあるホランドらの『インダクション』に触れたところにある(第1642夜、『編集力』pp.209-223)。こうなると、数学の準同型と擬同型に踏み込まざるを得ない。これらは群について定義されるので、まずは群とは何かを簡単に振り返っておこう。集合があって、その要素対(二つの要素)に対して二項演算、例えば要素間の掛け算や足し算、が定義されているとき、結合法則(掛け算の場合は、a(bc)=(ab)c。足し算の場合は、a+(b+c)=(a+b)+c )が成り立ち、単位元(どんな要素に作用させても変化をおこさない要素。掛け算なら1,足し算なら0)があり、逆元(要素とその逆元を作用させると単位元になる要素。掛け算ならaに対して 、足し算ならaに対して-a)があるとき、この集合を群という。

複数の群があった時、例えば二つの群同士の関係を調べたいなら、群から群への写像を考えるのが良い。群は二項関係によって定義されるので、集合と二項関係の組で群を表記する。例えば、二つの群(G, ∙)と(H, *)の間に写像fを考える。ここで、GとHは集合、∙と*は二項演算を表す。これを含意して、混乱がなければ、GとHを群と言ってもよい。f:G→H. この写像が次の性質を満たすとき写像fを準同型写像という:a, b∈Gに対して、f(a∙b)=f(a)*f(b) この時二つの群G, Hは準同型であるという。準同型写像は群構造を保つ写像である。しかし、この写像で移る先は移った先の群全体とは限らない。移った先は一般には部分集合である。写像によって移る先の群全体を一対一に覆うとき、全単射という。この時この写像を同型写像といい、二つの群は同型であるという。このように、同型写像は異なる集合を二項演算を含めて(つまり、群として)同一視する写像である。繰り返すが、準同型写像は異なる集合間の群構造を保存する写像である。つまり、異なる集合に対して、同一の群構造によって相似性を表現する。それを実現するのが準同型写像である。同じ群構造を持っているので“似ている”のである。異なる円が同じ定数πをもっていることで相似関係にあることと同じ構造である。

ソージとルイジの数学:ルイジ

次にルイジ=類似のモデルだという擬同型について説明しよう。擬同型はホモロジー代数における鎖複体(チェイン複体)の射(関係を表す操作を一般に射という。写像を一般化した概念だが、ここでは写像と思ってもらってよい)であるので、少し数学的になるが、基本的な概念をおさらいしておこう。編集工学の数学化には必須の概念になるかもしれないから。まず、ホモロジーは位相幾何学(トポロジー)の概念であるので、トポロジーを知っている必要がある。トポロジーという言葉はギリシャ語のトポス(場所、位置)とロゴス(学問)の合成語に起源をもつ。トポロジーでは幾何学的図形を連続変形しても保たれる性質(位相不変量)だけに着目する。例えば、3次元球と3次元の直方体は位相的に同じものであるが、コーヒーカップとは異なる位相を持つ。なぜなら、コーヒーカップを連続変形すると空洞が一つある取っ手の部分が残り、これはドーナツと位相が同じであるからである。ドーナツと球は連続変形できない。さて、ホモロジーは何かというと、それはトポロジーの概念の一つであり、幾何学的な対象(なんらかの図形)が持つ性質をベクトル空間のような代数的な操作がしやすい空間へと移す操作の事である。ホモロジーを求めるには、図形から鎖複体(チェイン複体)と呼ばれる代数的対象を作る必要がある。そういうわけで、話は単純ではなく、まず鎖複体とは何かを知らなければならないので、その解説をしておこう。

具体例がある方が分かりやすいので、ここでは3次元、2次元、1次元、0次元の図形を考えよう。特に三角錐ABCDの表面は3次元球の表面(2次元球面)と位相が同じ(同相)である。三角錐の表面は4つの三角形、ABC、ACD、ADB、BCD、6つの辺、AB、AC、AD、BC、BD、CD、4つの頂点、A、B、C、Dからなる。それぞれ、三角形、辺、頂点は2次元、1次元、0次元の単体である。これらの単体の組をもとの三角錐を構成するものという意味で単体複体という。次に、k次元(k=0,1,2)の単体を生成元とする実ベクトル空間Vkを考えよう。どういうことかというと、例えばV2は二次元の単体である4つの三角形の実数係数による一次結合、a1ABC+a2ACD+a3ADB+a4BCD (ak (k=1,2,3,4)∈R)からなる4次元実ベクトル空間である。同様にして、V1は6個の辺の一次結合からなる6次元実ベクトル空間であり、V0は4個の頂点の一次結合からなる4次元実ベクトル空間である。こういう操作によって、幾何学的対象を代数的対象へと変換する。

三角錐の頂点A,B,C,Dはベクトルで表現できるので、次のようなベクトル空間の間の線形写像である境界準同型写像を定義することができる。dk: Vk→Vk-1において、例えばd2(ABC)=AB+BC-AC, d1(AB)=B-A, d1(BC)=C-B, d1(AC)=C-A などベクトルの演算として定義する。これから計算によって、三角錐を構成するどの三角形に対しても d1°d2=0 であることが分かる。一般にdk°dk+1=0となることが証明できる。ここで演算 ° は合成写像である。この性質を持つ線形写像とベクトル空間の組の列C={(Vk, dk)}k={(V0, d0), (V1, d1), (V2, d2), ⋯}を鎖複体(チェインコンプレックス)という。ベクトル空間では線形写像によって0(原点)に移る要素の集合をその写像のカーネルと呼んでKerという記号で表す。また、集合全体が線形写像によって写る先の集合全体をその写像のイメージと呼んでImという記号で表す。そこで、各Vkの部分ベクトル空間として、Kk=dk-1(0)=Ker dkと Ik=dk+1(Vk+1)=Im dk+1が定義できる。上付きの-1は逆像を表す。ここでは示さないが、Ik⊂Kk⊂Vkという包含関係が成立する。鎖複体のホモロジーとはカーネルをイメージによって同一視した商ベクトル空間Hk(C)=Kk/Ikの列H*(C)={Hk(C)}k=0,1,2,⋯のことである。これは群をなすので、鎖複体Cの、あるいは元の図形のホモロジー群といい、Hk(C)をk次元ホモロジー群という。

チェイン複体CとDの間の射 φ: C→D に対して、ホモロジー群の間の射ψ: Hk(C)→Hk(D)がすべてのkに対して同型写像であるとき、φを擬同型写像という。つまり、異なる図形を境界を求める操作の列によって代数的に表現した時、その似た者同士が一対一に対応するように定義できれば、それらの図形の境界を求める操作の列の間の対応を擬同型だという。これはつまるところ、図形をその境界を求める操作の列だと見做したとき、図形が同じような位相構造を持つならば、代数的にも似た構造を持つ、ということを厳密に定義したということである。代数構造の方の対応を擬同型というのだから、擬同型によって元の図形に埋め込まれている代数構造まで含めた図形間の類似性を表していると考えてもよいだろう。ここまで来てようやく、ホランドたちの主張を松岡さんが千夜千冊した「類似は擬同型で表現できる」という命題が納得されるのである。

しかし、なんでわざわざこんな面倒くさいことをして図形(代数構造を含んだ)の類似性を言わねばならないのかと思う人は多いだろう。ここであげた例のような単純な図形なら代数構造まで調べなくても、図形を眺めているだけで類似性は判別できる。しかし、穴やトンネルや結び目などが複雑に絡み合った図形間に類似性があるかどうかを問題にしたいなら、図形を見ているだけでは何もわからない。そこで、上のような代数構造間の擬同型写像を求めることで、複雑な図形間の類似性を調べることができるのである。現在、この分野は純粋数学だけでなく応用数学でも発展していて、計算ホモロジーという分野が確立されている。コンピューターを使って複雑な図形の境界準同型を求め、図形間の類似性や違いの詳細が判定できるようになったのである(例えば、平岡裕章、西浦廉政、ランダムの中に見る秩序—パーシステントホモロジーとその応用、日本物理学会誌、72(2017)632-640)。

平岡・西浦論文に掲載された1次パーシステント図。左が結晶、中央がガラス,右が液体の状態の二酸化珪素(SiO₂)を表している。 二酸化珪素は窓や瓶などに使われるガラスの主成分である。このガラスの原子配列は、局所的には一定の並び方をしているのに、全体として眺めると規則性がないように見える不思議な構造をしている。 平岡らは、この原子配列を三角形や輪っかの集まりとして数学的にとらえ直し、ホモロジーという方法で「どんな輪っかがどの大きさで生まれ、どの大きさで消えるか」を計算した。その結果をまとめたものが上図であり、肉眼では見えないガラス特有の構造パターンを浮かび上がらせている。 こうして「形」を数学の世界の対象(式やベクトル空間)に写して比べることで、人間の目では結びつかない構造どうしの共通性や違いをとらえる、というのが擬同型や計算ホモロジーの発想なのである。

図版構成:梅澤光由

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る

コメント

1~1件/1件

2025-12-30 11:51:37

2025-12-30 11:51:37

ほんとうは二つにしか分かれていない体が三つに分かれているように見え、ほんとうは四対もある脚が三対しかないように見えるアリグモ。北斎に相似して、虫たちのモドキカタは唯一無二のオリジナリティに溢れている。

津田一郎

理学博士。カオス研究、複雑系研究、脳のダイナミクスの研究を行う。Noise-induced orderやカオス遍歴の発見と数理解析などで注目される。また、脳の解釈学の提案、非平衡神経回路における動的連想記憶の発見と解析、海馬におけるエピソード記憶形成のカントールコーディング仮説の提案と実証、サルの推論実験、コミュニケーションの脳理論、脳の機能分化を解明するための拘束条件付き自己組織化理論と数理モデルの提案など。2023年、松岡正剛との共著『初めて語られた科学と生命と言語の秘密 』(文春新書)を出版。2024年からISIS co-missionに就任。

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑨ 『編集力』で負を謎る

アフォーダンスと環世界 アフォーダンスは編集工学の3Aの一つだ。環境が生物に与える行動的意味や価値のことだ。アフォーダンスは知覚者の状態には依存しない。ギブソンの本来の考えとして、アフォーダンスは生物と環境の間にある行為 […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑦ 『編集力』で言語の境界を謎る

生成系AI(LLM) v.s. チョムスキー 今や多くの人が生成系AI(以下、AIと略す)を使って何らかの仕事をする時代になった。編集にも、論文校正にも、ちょっとした疑問点にも、研究にも参考になる視点を与えてくれる。人に […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑥ 『編集力』でアブダクションを謎る

推論=心? 『編集力』には編集工学の技法がいっぱい詰まっている。この450ページを超えるエディションを読み込めば、松岡さんの思想と技法が会得できるのではないか。だとすると、これは恐ろしいエディションである。謎ることすら気 […]

イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]

津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑤『理科の教室』で思索の庭を謎る

ポアンカレのカオス 松岡さんはアンリ・ポアンカレ『科学と方法』に対しても簡潔で的を射た手入れを行った(第18夜、『理科の教室』pp.38-46)。いよいよ来た、ポアンカレである。かのアインシュタインもポアンカレの『科学と […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。