草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

病理医として、日々の研鑽と人材育成のための内外での研修。

二児の母として、日々の生活と家事と教育と団欒の充実。

火元組として、日々の編集工学実践と研究と指導の錬磨。

それらが渾然一体となって、インタースコアする

「編集工学×医療×母」エッセイ。

息子が守を受講したのは中1の時だった。きっかけはISIS FESTAの一環で開催された「こくご編集学校」。国語が苦手だった息子は、数時間のワークショップで以下のことを国語教諭である川野貴志師範から学んだ。

国語の問題は99%要約することが求められていること。基本、読解問題において文章に書いていること以外のことを自由に書いてはいけないのだということ。考察には連想と要約があって、いま自分がどちらの思考回路にあるのか意識すべきであること。どうやら自分が母親譲りの連想偏重型の頭であり、要約が必要な問題を連想的に解くことでバツを喰らっているようだということ。彼にとっては目から鱗だったようで、驚きと感動が冷めやらない状態のまま、ついつい母親の誘いに乗って[守]を受講することを決めたのである。

結局、[守]の受講中もだいぶ連想が進み過ぎたひとりよがりな回答をして、担当師範代だった庭野光代さん(立正佼成会次期会長)をずいぶん悩ませた(庭野さん、その節は大変お世話になりました)。「結婚」の三位一体を「虫・人・神」とし、そこから派生した孫情報がさらにカオスになっていたりした。

珍回答の多い稽古であったが、いちばん心に残っているものがある。「たくさんのわたし」で30個のぼくの特徴を挙げたなかのひとつ「ぼくは、未来の妻の夫である」だ。母、胸きゅんした。そんな息子は高校2年生になり、野球オタクに成長した。巨人の阿部慎之助選手が引退したときは、テレビを観ながらそっと涙を拭っていたのを母は見逃さなかったよ。好きなことにとことん熱いことは、編集でも大事。しかし国語と英語の成績は伸びないのぉ…

得意の連想思考と中二病直前のお年頃が功を奏したか、珍回答とはいえ、おとなではあまり考えつかない斬新な回答がけっこうあった。同時期に[守](36期)を受講していた当時小5の品川唯夏ちゃん(守学衆最年少記録)の方がずっと素敵な回答をしていたけれど。ふたりの代表的なミメロギア作品をちょっと紹介しておく。ちなみに唯夏ちゃんは金賞受賞、一方、息子は特別賞(しかも母のわたしが渡したからえこひいき)であった。力とセンスの差が見える。

失恋の甘酒・初恋の淡雪(影感モンタージュ教室・品川唯夏)

はしゃぎすぎて寄せ鍋・つまらせてお雑煮(インドラ一乗教室・小倉拓海)

連想力は、より強化?されたかもしれないが、正直、息子の要約力は、[守]の受講によってそれほどつかなかったように思う。[守]で要約を学べないと言いたいのではない。最終的に頭の中に浮かんだ様々なアイディアを「回答としてまとめる」というのは要約することに他ならないし、意識しているかどうかは別として、要約は必ずやっている。ただ、[守]の稽古で大切にされているのは圧倒的に連想力である。要約の方法をしっかり学べるのは、次の[破]なのだが、息子が、ちょっと勘弁してくださいというので、受講できずじまいとなり、彼の要約力は貧弱なままとなった。

情報の可能性を存分に引き出すために、性急に要約に向かうのは禁物である。連想によって思考をのびやかに広げていくことが大切だ。情報をできるだけ多様な方法で集め、情報の特徴をなるべく多角的に観察していく。その過程で、情報Aと情報Bの新しい関係性を発見できる。新しい関係性の発見はイノベーションの力になる。連想思考を各段階で意識的に動かせるように、[守]の38番の稽古は構成されている。

師匠の蜷川明男別当師範代は、「編集の型は、情報の整理のためではなく、発見のために用いるんだ」と離の稽古で何度も離学衆に強調していた。発見に満ちた状態になったところで、いよいよ要約の段階へ向かう。その方がずっと面白い。

連想力はそんなに特別な能力だろうか。決してそんなことはない。基本的に日常会話は連想的である。しかし、編集稽古をしてみるまでは、誰もそのことをあまり自覚していない。わが家の食卓の会話を例に挙げてみる。

わたし:今度の休み、旅行行こうか!どこがいい?

娘: わーい!わたし、ハワイに行ってみたいなぁ。

息子: ハワイといえば、田中が両親と夏休みに行ってた。そういえば、今日の練習、田中のピッチング、絶好調だったな。

母: アメリカってごはんまずくない?それに比べてどう?この我が家のバランスの取れた夕食!

わたし:うん、おいしいね!日本人に生まれて幸せだなぁ。

娘: わたしやっぱり白いご飯好きだけど、硬めがいい。今日のはちょうどいい。

息子: 巨人の菅野って、グルテンアレルギーらしいから、最近、食事に気をつけてるんだって。うどんとかパンとかやめてごはん食かな?大リーガーとかどうしてるんだろ?

夫が仕事で遅いと、要約してくれる人がいないためにこのような会話が延々続く。次の休みにどこに行きたいか?という質問ではじまったのに、まともに回答してくれたのは最初の娘だけで、脳みその90%が野球のことで占められている息子はすぐに野球の話へ。最強連想思考の母は、「ハワイ→アメリカ→ごはんまずい」という偏見めいた独自の「連想・三間連結型」を通して、自分の作った夕食を自画自賛する方向に進む。母の破壊的な連想力が食卓の会話の地を支配し、食事の話にいつのまにかシフトしている。

ここに編集術を導入してみる。食卓で十分に会話を進め連想的に散った話の内容を編集の型で集めるのだ。情報同士の関係性をみてあげることで、新しい見方を導入できれば、連想の力で生まれた様々なアイディアを活用して、楽しい家族旅行を企画できるはずである。

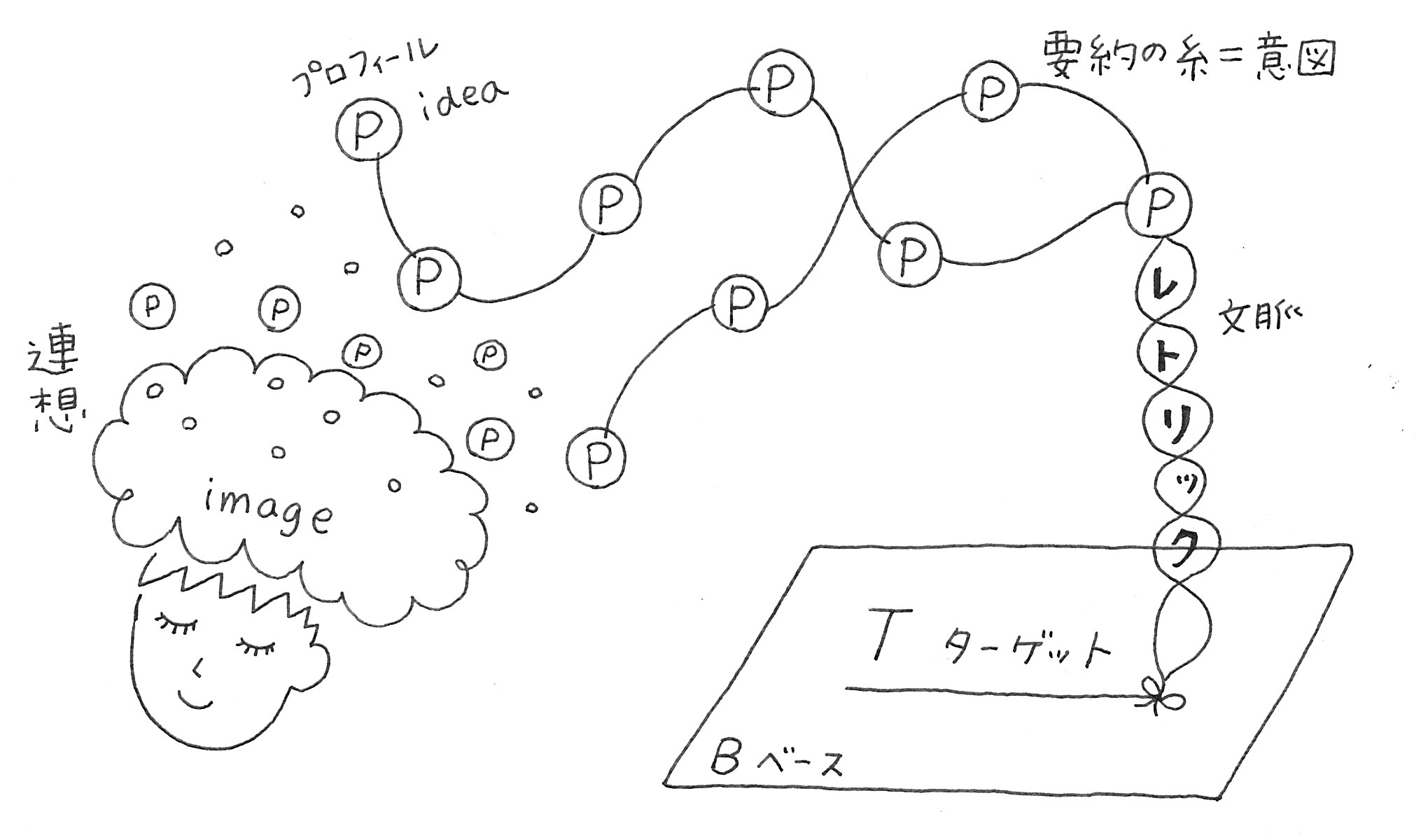

例えば、[守]の稽古の「ないものフィルター」を利用すれば、目的地として選んだ場所に足りないものを考察しつつ、その不足を満たすような穴場スポットの開拓や別の代替プランを企画できるかもしれない。BPTの型を利用すれば、旅の目的であるターゲット[T]と、目的地であるベース[B]を定め、連想で膨らんだプロフィール[P]を旅のイベントとして活用できるかもしれない。

こうした企画は、[破]の「プランニング編集術」でおおいに学べるが、「プランニング編集術」は、連想と要約の両方の思考パターンをかわるがわる使って、魅力的なプランを創発するとっておきの編集術である。[破]の最後で学ぶということは、[守]と[破]の稽古の集大成として学ぶべき編集術であるということだ。

自らの連想をいかに方法的にふりかえり、自在に扱えるようになるかが守の稽古に通底した眼目のひとつであると思う。だから守の稽古で終わってはもったいない。

連想は、要約によって引き立てられるものである。というか、連想した内容を共感してもらうためには、方法に裏付けされた自覚的な連想と、適切かつ、魅力的な要約の両方が必要不可欠である。そうでなければ、人に伝わらない。

破に進んでこそ、真に創造的な編集の型を手に入れられるのだけど!さらに離に進めば、社会を変えられるはず?!その話はまたいつか。

要約と連想

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。