誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

「靴下づくり」も編集稽古になる。2024年2月20日、21日の2日間、近畿大学の学生18名は編集術を学んでいた。毎期、定員オーバーの申し込みが殺到するのが編集工学研究所が近大生に向けて開催している「リアル編集力講座」である。前期は空想地図を作った。今回は、靴下を作る。

■DAY1:アカデミックシアターにて「編集の型」に触れる

なぜ、靴下づくりと編集稽古が結びつくのか? 誰もが気になる謎をそっとちらつかせながら、編工研執行役員の橋本英人がレクチャーを進める。松岡正剛が監修をしたアカデミックシアターの一室で、近大生は《編集思考素》という情報編集の型を学んでいく。

■DAY2:フィールドワークで編集を体感する

そして、翌日。いよいよ大学を飛び出した編集稽古のスタートだ。ツアーコンダクターは、編工研の衣笠純子。朝9時30分、定刻どおりに近畿大学東大阪キャンパスからバスで出発。2日目の行程は「みる・たべる・つくる」の三間連結、と衣笠が紹介する。

午前中には、信貴山縁起絵巻で有名なあの「信貴山」を参詣。昼食には法隆寺の目の前までバスを走らせ、炊きたての釜飯に舌鼓をうつ。そして、いよいよ奈良県広陵町へ。靴下づくりの舞台である。バスで走ると、こじんまりとした工場がいくつか見えてきた。じつは、国内で作られる靴下の6割は奈良県産。そのうちの1/3が広陵町が担っている。広陵町とは、靴下の町なのである。

■自転車+靴下 →チャリックス!

100年前から靴下をつくってきた株式会社 創喜さんにご協力をいただき、「チャリックス」というオリジナルの編み機をつかって、近大生は靴下をつくっていく。(株式会社 創喜 S.Labo https://slabo.souki-knit.jp/)

「チャリックス」とは、自転車をこぐ力で、靴下の編み機を動かす独自のシステム。そう、名前も実態も、自転車(チャリ)+靴下(ソックス)の《一種合成》で出来ている唯一無二の靴下マシンなのだ。一種合成の可能性を肌で感じられるこのマシンに、編工研の橋本と衣笠が注目して、今回のリアル編集力講座が実現した。

■靴下づくりで、イメージをマネージする

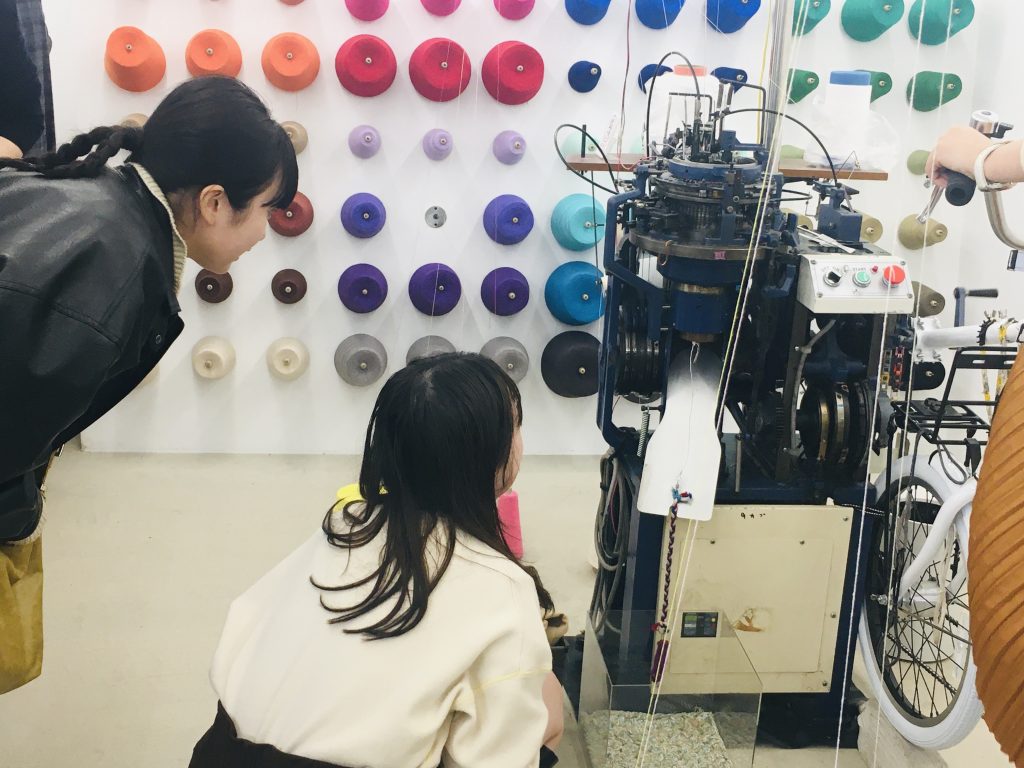

靴下づくりは、色選びから始まる。36色の色見本のなかから、一人3色選ぶ。チャリックスマシンの目の前に置かれているのが、実際に使われる糸たちだ。ロングスカートの彼女が選んだのは、2番レモン、12番ローズ、そして16番クロッカス。スタッフの方が手際よく、3色を機械にセッティングすると、いよいよチャリを漕ぎはじめる。片足一足つくるのに10分程度、一定のリズムで漕ぎつづける。

自転車のチェーンは、そのまま編み機につながっている。ひと漕ぎするたびに、編み機がガチャンガチャンと音を立てて高速で回転。靴下を編み上げていく。案内してくださった会長さんによれば、このマシンは80年代90年代に、女子高生の足元を飾ったルーズソックスを作っていた機械だとか。ルーズソックスは、一般的な靴下に比べると編み目が粗い。粗い編み目をつくれるマシンだからこそ、人力でも短時間で靴下がつくれるという。

足に心地よい疲労がたまってきたころ、ストンと靴下が流れ出てきた。完成品がマシンから滑り落ちてくるシーンは、なぜか出産をおもわせるもの。見ていた学生たちが「生まれた!」と喜び、漕ぎ手に「おめでとう」と声をかけていた。

自分の力で編んだ靴下。自分で選んだ3色の糸の《三位一体》が、ひとつの靴下となって、目の前に現れる。多くの場合、想定したイメージとはちょっと異なる。それがまた面白い。イメージと表現のズレ。そこにも編集の不思議を感じる。

■ものづくりの現場に潜入!工場を見学する

創喜さんのご厚意で、実際に稼働中の工場を見学させてもらった。轟音のなか、無数のマシンとカラフルな色糸が規則正しく動いている。驚くのは、現役のマシンもずいぶんアナログだということ。おびただしい数の歯車ががっちりと組み合い、高速で回転している。かなりデジタル化された編み機もあったが、はやく、高品質な靴下をつくるためには、アナログ機械のほうがまだまだ勝っているとか。

けれど、いまはその編み機メーカーも日本にはなくなったという。会長はドライバー片手に、編み機の分解から調整もおこなう。「あっちはデジタルの世界、こっちはドライバーの世界ですわ」と会長は笑う。工場の片隅には、これからチャリックスとしてデビューする整備中の機械も並んでいた。

■靴下を編む。情報を編む。

チャリックスという《一種合成》、色糸の《三位一体》、デジタルとドライバーの《ミメロギア》……。アカデミックシアターで学んだ編集思考素が、ふと現場で飛び出した。世界は情報で出来ている。それを実感できるのが靴下づくりだったのである。そもそも「編集」は「編む」という言葉で出来ている。靴下を編むように、情報を編んでいこう。18人それぞれの靴下が、これからも「編集」を思い出させてくれるはずだ。

★チャリックスは、一般の方も体験できます。こちらの公式ホームページからご予約ください。

https://www.souki-knit.jp/project/

★靴下づくりだけでなく、仕事にも料理にも旅行にも、あらゆる営みに働いている「編集」を学ぶイシス編集学校基本コース[守]はお申し込み受付中。年2回の開講、次回は5月スタートです。詳細はコチラから。

梅澤奈央

編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。

イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。

大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由

Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら

編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]

【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)

イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]

イシス最奥の[AIDA]こそ、編集工学の最前線?受講した本城慎之介師範代に聞くSeason5。

イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。 Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?

伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。