小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

「少年ジャンプ」というモンスター雑誌があります。

全盛期には600万部を超える部数を毎週(!)発行するという、とんでもない雑誌でした(90年代半ば頃)。

部数的には昔日の勢いはありませんが、今でもやはりマンガ雑誌の王者であることには変わりありません。

Legend50の面々で「少年ジャンプ」ゆかりの作家というと、鳥山明、井上雄彦、荒木飛呂彦、江口寿史、本宮ひろ志、永井豪、諸星大二郎の名前を挙げることができます。50人中7人というと、けっこうな割合ですね。この中で、「少年ジャンプ」を象徴する、最も重要な人物は誰だと思いますか。

それは間違いなく本宮ひろ志です。

創刊直後の、永井豪『ハレンチ学園』(集英社)と、本宮ひろ志『男一匹ガキ大将』(集英社)の二大ヒットがあったおかげで、後発の週刊少年誌であった「少年ジャンプ」は、一躍メジャー誌の仲間入りをすることになりました。この二人がいなければ「少年ジャンプ」は70年代の荒波を乗り越えられず、消え去っていた可能性だってあります。そうなると、その後の日本マンガ史は大きく変わっていたことでしょう。

このうち『ハレンチ学園』は、お色気路線の導入により大ヒットしたのですが、これが「ジャンプ」カラーの主流になることはありませんでした。永井豪は、のちに『デビルマン』『バイオレンスジャック』『手天童子』『凄ノ王』(以上講談社)といった、本腰を入れた大作を、主に「少年マガジン」に連載するようになります。

本宮の『男一匹ガキ大将』こそが、初期の「少年ジャンプ」の屋台骨を支えると同時に、そのカラーとスタイルを決定づける作品となったのです。

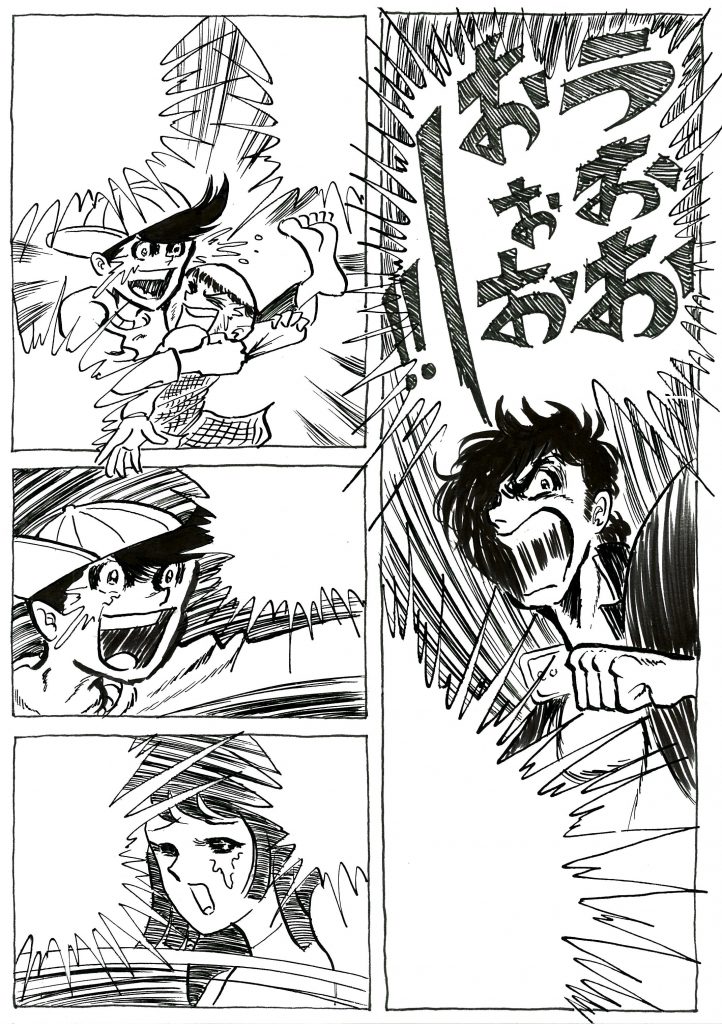

今回は、その『男一匹ガキ大将』から模写してみようと思います。

本宮ひろ志「男一匹ガキ大将」模写

(出典:本宮ひろ志『男一匹ガキ大将』⑥集英社)

絶不調だった万吉が、あることをきっかけに大復活を遂げる、という見せ場のシーンです。

連載が進むにつれ、ちばてつやタッチから徐々に離脱していった頃の本宮ひろ志ですが、叫び声の【描き文字】などは、まだ、ちばタッチが残ってますね。左側の【少年達】は、完全にちばてつやです。そして「行かないで。万吉さん。死んじゃうわ~」と泣き叫ぶ少女は、当時の【少女マンガ】のタッチを吸収した可憐な姿に描かれています。

そしてなんと言っても【口の中の縦線】。これが本宮ひろ志のトレードマークのようになっていますが、これも連載当初からあるわけではなく、徐々に出てきた感じですね。顔の奥半分が影、というのもよく使います。

それから激しい効果線と、破裂型の吹き出し!【ホワイト】が大変です(笑)

当時、本宮ひろ志は、公私ともに迷いの中にいて、作画も荒れ気味なのですが、これが思わぬ功を奏して、のちのスタイルを決定づけるような本宮らしい勢いのある絵柄を確立していきました。

■本宮ひろ志と「少年ジャンプ」

もともと本宮ひろ志は貸本マンガの出身でした。

おっと、またまた出ました「貸本マンガ」。この連載では、よく登場するキーワードですね。しかも日の丸文庫という『劇画漂流』でもおなじみ、あの版元です。

しかしデビューはしたものの、すぐに行き詰ってしまい廃業。しばらく飯場で働いたりしていたのですが、心機一転を図って持ち込んだのが集英社でした。

これが創刊間もない「少年ジャンプ」に掲載され、本宮ひろ志は再デビューを果たすことになります。当時「ジャンプ」は、有名マンガ家に次々とアタックをかけるものの、ことごとく断られてしまい、苦肉の策として新人中心の布陣で雑誌を立ち上げたところでした。

1968年7月の創刊号は10万5千部。実売は8万部そこそこだったと言います(ちなみに同時期の「少年マガジン」は84万4千部、「少年サンデー」69万1千部、「少年キング」42万7千部)。

本宮は、創刊第4号と第8号に、二本の短編を発表した後、当時の連載マンガの一つが落ちてしまった穴埋めの代原として描いた『男一匹ガキ大将』(第11号)で連載を勝ち取りました<1>。

ちなみに永井豪の『ハレンチ学園』もまた、単発作品として三回ほど掲載された後、あらためて連載作品として『男一匹ガキ大将』と同じ第11号から連載開始となります。

『ハレンチ学園』については、永井豪の回にも書きましたが「ジャンプ」の人気アンケートで八割を占める独走態勢で、どのマンガも全く太刀打ちできない勢いでした。

本宮ひろ志は、部屋の壁に「打倒ハレンチ学園」と書いた紙を貼って奮闘したと言います。やがて『男一匹ガキ大将』の人気はグングン伸びていき、いつしか『ハレンチ学園』も抜いて「ジャンプ」の看板作品となっていきました。

■バンカラと博徒

『男一匹ガキ大将』といえば、学ラン番長ものの元祖のような作品ですが、直接的なルーツはおそらく、ちばてつやの『ハリスの旋風』でしょう。実際、初期の頃の本宮の絵柄は、ちばてつやにそっくりです。

当時の担当編集者だった西村繁男氏によると、連載開始前の本宮に、どんなマンガをやりたいんだと聞くと「かっこいい学ランを描いてみたい」と答えたそうです。

「学ラン?なんだい、それ」

「へっ、知らないんですか。学生服のこと。おれたちそう呼んでたんですけど」

といったやりとりが、『さらばわが青春の『少年ジャンプ』』(西村繁男・飛鳥新社)の中に出てきます。当時「学ラン」は、一種の隠語として、まだそんなに知られていなかったのですね。もしかしたら、今もまた、逆に知られなくなってきているのかもしれませんが。

かつては「バンカラ」なんて言葉もありました。「バンカラ」とは「ハイカラ」をもじった言い方で、「蛮カラ」と当てます。弊衣破帽の粗野な格好をして、豪放を装った一種のカッコつけとして、旧制高校生などのあいだで流行った風俗でした<2>。

尾崎士郎の『人生劇場』<3>とか、五木寛之の『青春の門』に描かれるようなバンカラの気風ってもはや絶滅危惧種。早稲田大学にバンカラ精神を取り戻すために結成された「精神昂揚会」自体が存続の危機にさらされている今日この頃です。

『男一匹ガキ大将』には、こうした「バンカラ」スタイルが、しっかり息づいていたのです(のちの『俺の空』(集英社)でも、主人公は学生でもないのに、学ラン+マントに高下駄というバンカラスタイル<4>で、日本全国を放浪していました)。

そして、バンカラと並ぶこの作品のもう一つのルーツは、国定忠治や清水次郎長などの博徒ものの系譜です(物語最初のクライマックスは、赤城山ならぬ赤姫山の籠城戦でした)。

主人公戸川万吉はケンカに明け暮れる中で、どんどん子分を増やしていき、総勢一千人に及ぶ「万吉一家」を形作っていくのですが、配下の子分も魅力的で、一の子分である眼帯の銀次など、その風貌といい、人好きのするキャラといい、次郎長一家の子分である森の石松そっくりですね。

稀代の浪曲師・二代目広沢虎造の十八番「森の石松三十石道中」は「寿司食いねえ」というフレーズでも有名な、浪曲の定番ですが、その魅力の一つは、落語を思わせるくすぐりの面白さもさることながら、関東八州を股にかける綺羅星の如き英雄豪傑たちをズラズラと並べ立てる名調子が、聴く者の快感中枢を刺激するのですね。

今でいうなら、柱合会議で鬼殺隊の最高ランクの柱たちが、甘露寺さんのラブラブなつぶやきと同時にババーンと大見得を切って登場する調子に近いでしょうか。

こうしたキャラの立った人物たちを、次々と登場させていって、やがて魅力あふれるチームを作っていく、という形式は、まさに「ジャンプ」そのもの。

万吉はケンカにつぐケンカの中で、昨日の敵は今日の友式に、どんどん敵キャラを自陣営に取り込んでいくのですが、こうしたスタイルが、作劇上の有効な方法として「ジャンプ」の中に継承されていくことになります。

そしてバトルにつぐバトルの中で、敵はどんどん強大化していくのですが、その強大化の一つの指標となるのが、『男一匹ガキ大将』の場合、敵の「数」なんですね。

物語開始後まもなくして、万吉は180人の敵を相手に、たった一人で決闘を挑むことになるのですが、そこを機転と度胸で切り抜けます。その次には800人を相手にする展開となり、その調子でどんどん増えていって、やがて万吉は直属の配下一千人を従え、さらには8万人の配下を従えるカスミの大三郎と提携を結ぶに至ります。

主人公の成長や敵のレベルアップを計量可能な数値として示す手法は、のちの鳥山明『ドラゴンボール』(集英社)では「スカウター」なるアイテムによって踏襲されていきました。

■強敵のインフレ

しかし、こうした手法は両刃の剣でもあって、次の敵は前の敵の十倍、百倍、千倍などと、ドラえもんのバイバインよろしく紙幣を増刷し続けていたら、その先に待っているのはハイパーインフレーションによる経済破綻です。

すなわち竹熊健太郎・相原コージ『サルまん』(小学館)の中で「現代の科学をもってしても防ぐ手立てのない“不治の病”」とされた「強敵のインフレ」による価値基準の暴落が待っているのです。

これこそが「ジャンプ」式トーナメントバトルマンガの宿痾として、この先、幾人もの作家たちの頭を悩ます大問題となっていきました。『男一匹ガキ大将』は、すでに、このタイプのマンガが本来的に持つ、強みも弱点も全て明るみにしてしまっていたのです。

(本宮ひろ志『男一匹ガキ大将』④⑮集英社)

初期の頃と後期の頃

ただ『男一匹ガキ大将』が、のちの「ジャンプ」マンガとちょっと毛色が違うのは、荒唐無稽なハイパーインフレーションに突き進みつつも、それだけにはとどまらない、どこか地に足の着いた身体感覚のリアリズムが感じられるところです。

この点を指摘したのは批評家の浅羽通明氏でした。『アナーキズム』(千夜千冊1201夜)と対をなす『ナショナリズム』(筑摩書房)では、石光真清や三宅雪嶺などの著作と並んで、日本のナショナリズムを論じる際の基本文献として『男一匹ガキ大将』を取り上げています。ここには大衆ナショナリズムの身体知に基づくリアルポリティクスがあると言うのです。

確かに『男一匹ガキ大将』には、社会の下部構造に目を向けた、どこか冷徹な視点が常に伏在していました。

そもそも、このマンガ、ゲンコツだけを頼りに階梯をのし上がってく展開は序盤のうちに中絶し、一転、万吉は日本の経済界を牛耳る水戸のおばばを相手に株の仕手戦で戦い始めるのです。そして中学生とおぼしき万吉は、たちまち億単位の金を手中にし、それを元手に大暴れしていきます。本宮マンガには、よく政界の中枢を握る黒幕、フィクサー、巨大コングロマリットを指揮する経済界のドンなどが登場します。そして主人公は、何らかのパイプを通じて、こうした権力の中枢にアクセスしていくのですが、それも正攻法のアクセスの仕方ではありません。

万吉一家の片腕となる軍師・光五郎は、全国の乞食軍団を組織する頭目から万吉を補佐するよう派遣された者という設定になっています。彼らは万吉の手足となって、あらゆる情報をスパイ活動によって入手し、仕手戦を勝利に導いたりするなど、さまざまに活躍していくのですね。まるで三角寛のサンカものか、浅草弾左衛門を思い起こすような超強力な裏組織なのです。こうしたアンダーグラウンドな水脈を通じて権力の中枢にアクセスしていく機能が、万吉一家の隠された資源となっているのです。

辺界を蠢く輩(ともがら)たちが、権力の中枢と結びついていく図式は、隆慶一郎の時代小説から、元東京都知事の手になる『天皇の影法師』にいたるまで様々に描かれていますが、『男一匹ガキ大将』も、その系譜に連なるものと言えるでしょう。

■やがて全てはバトルになった

しかし、こうした混沌をはらんだ怪しげな要素は、のちの「ジャンプ」作品に継承されることはありませんでした。

また「バンカラ」のミームも、宮下あきらや森田まさのりなどにより細々と継承されていきつつも、だんだん薄れていきましたね。冨樫義博『幽☆遊☆白書』(集英社)の幽助も、一応、学ランにリーゼントのツッパリスタイルでしたが、ほぼ記号レベルにとどまっていました。

結果的に「ジャンプ」に残ったのは、熱き血潮によるバトル!バトル!バトル!の連続です。

本宮ひろしによって確立された熱血バトルもの路線は「少年ジャンプ」の中に確実に受け継がれ、70年代に至って『アストロ球団』(遠崎史朗・中島徳博)、『サーキットの狼』(池沢さとし)、『リングにかけろ』(車田正美)、『ドーベルマン刑事』(武論尊・平松伸二、以上集英社)などのヒット作を次々と生み出していきます。そして80年代に入ってさらなる飛躍を見せていったのは、みなさんもご存じのとおりです。

映画「鬼滅の刃」のキャッチコピー「心を燃やせ」のルーツは、まさに本宮ひろ志にあったのですね。

さて、『男一匹ガキ大将』で「ジャンプ」の屋台骨を築き上げた本宮ひろ志ですが、その後は「ジャンプ」本誌からは徐々に離れていき、「週刊プレイボーイ」誌上での『俺の空』(集英社)大ヒットを皮切りに青年誌へと活動の場を広げていくことになります。

ご本人は、マンガを描くこと自体は、さして好きではないというような発言を繰り返していて、これまでも何度か引退宣言などをしていますが、とにかく描けば、安定的なヒットが見込める作家ということで重宝され、常に第一線で活躍してきました。90年代後半から今世紀にかけて『サラリーマン金太郎』が大ヒット。昨年からはヤングジャンプで新連載を始めるなど、七十代を超えた今でも現役バリバリです。

◆◇◆本宮ひろ志のhoriスコア◆◇◆

【描き文字】73hori

殴り合うときの効果音など、初めの頃はほとんど「あしたのジョー」でした。

【少年達】74hori

最初の頃の万吉の子分は、だいたいこんな感じだったのですが、物語が激しさを増すにつれ、菊村大介だとか綱村鉄次(弁慶の立ち往生!)などの、ゴッツい奴らに入れ替わっていきます。

【少女マンガ】62hori

この当時はまだ、もりたじゅん先生の絵ではありませんが、本宮先生なりに少女マンガを吸収したソフィスティケーションのあとが窺われます。

【口の中の縦線】95hori

西村繁男氏は、この口の中の縦線は本宮先生の発明だと断言しています。初期の頃は普通に口の中はベタですが、このシーンあたりから縦線が増えていきます。

【ホワイト】61hori

筆もポスターカラーも持ってないので「ペイント」の太いカーソルで消していたら汚くなってしまいました(汗)

<1>本宮ひろ志の『天然まんが家』(千夜千冊659夜)と西村繁男の『さらばわが青春の『少年ジャンプ』(飛鳥新社)は、いずれも当時の状況を知るための一級資料ですが、二人の出会いから連載中のゴタゴタにいたるまで、両者の記述に微妙な齟齬があるところが興味深いところです。とりわけ違いが著しいのが、『男一匹ガキ大将』連載開始の経緯にかかるところで、貝塚ひろしの失踪による連載中断が原因であるのは確かなのですが、そこから本宮にバトンタッチされるまでのいきさつが、かなり違うのです。

本宮先生の回想ではこうなります。

すでに編集部に預けてあった「男一匹ガキ大将」の原稿がいつまでたっても掲載される気配がない。どうなったのかなあと思っていたら、あるとき突然掲載された。そして西村氏からの緊急連絡。「あれ連載に決まったぞ。貝塚が飛んだ。大至急続きを描け」「えっ、あれは読み切りですよ。続きなんかないすよ」「ごちゃごちゃ言ってる暇はない。とにかく六日以内に仕上げて持ってこい」「ムチャ言わないでください。あれ描くのに一ヶ月かかってるんですよ。続きを六日で描くなんてあり得ないですよ」「とにかくやれ」と言われた本宮先生は、寝食を忘れて死にものぐるいで描きまくり、約束の六日を五時間残して持って行ったと言います。

一方、西村氏の記述ではこうです。

貝塚失踪の時点で、次の回の原稿はほぼ完成、次々回はラフデッサンが途中までという状態だった。あと数回はアシスタントによる代筆でしのげる。そのあいだに大至急、新しい連載の企画を立ち上げなくてはならない。西村氏は、取るものも取りあえず本宮を編集部に呼び出します。ダメもとで「連載とかする自信ある?」と聞く西村に「ひえっ、当分食いっぱぐれないや」とあっけらかんとした返事。マジかと思いつつ「えーとつまり、やるってこと?連載を始めるとなれば、少なくとも最初の三回分のネームは用意してもらわないといけないけど」と言うと「じゃあ、オレ、明日までに持ってきますよ」と本宮は即答したそうです。いくらなんでも無理だろうと思っていたら、本宮は翌日、三回分、全90ページに及ぶネームを持ってやってきた。「ホントにこれ一晩で描いたの?」「自分でも信じられないけど、もの凄くノッちゃって気がついたら夜が明けてたんですよ」読んでみると、これまでの読切二本とは見違えるような素晴らしさ。こうして直ちに『男一匹ガキ大将』の連載が決まった……。

どっちがホントの話なのかわかりませんが、どっちの話もカッコイイですよね。

<2>「無法松の一生」の原作として知られる岩下俊作『富島松五郎伝』(中央公論社)には有名な提灯行列の乱闘シーンが登場しますが、そこに出てくる「蛮襟(ばんから)連」の描写はこんな感じです。

「皆云ひ合せた様に棕櫚の緒の下駄を履き、服も所々引き裂いてゐた。中にはその破れを故意に人目をひく様に色の変つた継ぎを当てたのもゐた。襤褸服に狐の尾の様にさげた手拭も、汗や埃に汚れて黒くなつてゐた。さう云ふ連中がわざと下駄を引きずつて昂然と「ああ玉杯に」の一高の寮歌を唄つてゐた。」

<3>『人生劇場』は戦前戦後を通して読み継がれてきた尾崎士郎の大ベストセラー。特に主人公の早稲田大学時代のバンカラ生活を描いた「青春篇」は傑作の誉れ高い一品です。「やると思えば、どこまでやるさ~」という同名の歌謡曲も演歌の定番として親しまれてきました。また、この小説の「残侠篇」を映画化した鶴田浩二の「人生劇場 飛車角」(1963年)が大ヒットしたことにより東映任侠路線が始まります。この作品は、のちに大流行するヤクザ映画の元祖とも言われています。

<4>本宮ひろ志先生も実は普段から下駄ばきでした。本宮プロのスタッフたちも先生の気風に惹かれて集まってきたような人たちばかりなので、当然のようにみんな下駄ばき。下駄の音がうるさいと階下の住人から苦情を受け下駄は禁止になったそうですが、本宮先生だけは相変わらず下駄ばきを続けていたとか。なにしろ初期の頃の本宮アシスタントといえば、岡山の高校で番を張っていたとか、土佐の漁師をしていたとか、とうていマンガなんか描きそうにない人たちばかりだったそうです。

アイキャッチ画像:本宮ひろ志『男一匹ガキ大将』②集英社

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)