棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

「私が陰陽道とか安倍晴明に興味を持ったころというのは、一般には全く関心を持たれてなかったんです。(中略)研究書もほとんどありませんでした。ですから、こんなブームになるとは考えてもみない、想像もしたことなかったので、ちょっとびっくりしてますね。」(『陰陽夜話』朝日新聞社)

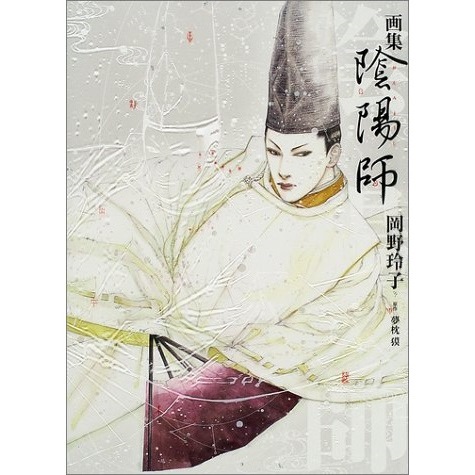

民話研究の碩学、小松和彦氏は、このように驚いておられますが、そもそも、今のように猫も杓子も、風水だの陰陽五行だのと言うようになったのはいつ頃からかというと、一つには80年代の荒俣宏『帝都物語』ブームがありますが、なによりも大きかったのが、93年より連載が始まった夢枕獏原作・岡野玲子作画による『陰陽師』(白泉社)の大ヒットによるものでしょう。

とりわけ歴史上の安倍晴明を、ヒゲ面のポッチャリしたおっさんのイメージから、眉目秀麗なイケメン青年へと一変させたこの作品の功績は絶大でした。いまや、マンガやアニメやゲーム、中国映画にいたるまで、イケメン安倍晴明が大活躍です。

陰陽師ブームに先鞭をつけたこの作品、表層的には妖怪退治のヒロイックファンタジーとして受容されている面もありますが、岡野玲子の深い思索に裏打ちされた陰陽思想の奥行きに魅せられる読者も多いようです。

今回は、そんな岡野玲子の代表作である『陰陽師』から模写してみようと思います。

岡野玲子「陰陽師」模写

(出典:岡野玲子『陰陽師』⑩白泉社)

岡野玲子の特徴は、とにかく画面が発光しているのではないかと思われるほどの、【淡い筆致】にあります。ペンの線も切れ切れで消え入りそうなほど…。あまりくっきりとした輪郭線は好まず、グレースケールを多用します。

ところで岡野玲子の原稿は、見るからにデジタルで作画しているように見えますが、実は作画ソフトなどは全く使っておらず、全て【アナログな手作業】で行われているそうです。あのもやもやした独特の背景模様も、コピーの重ね撮りで作った【オリジナルトーン】を使っているのだとか。奥行きのある重層的な背景処理も、印刷したトレス紙をセル画のように何枚も重ねて表現しているそうです。まるで超絶技巧の工芸品を見ているようですね。

■合理と非合理

岡野玲子のタッチは、現実と幻想が隣り合わせだった中世の雰囲気をよく伝えています。

ところでワタクシ、基本的には科学的合理主義者なので、占卜のたぐいはさっぱり駄目でして、ときどき職場で「今日の雨は誰のせい?」みたいな話で盛り上がっている時も、うまく入っていくことができません。

ところがフィクションが相手となると、とたんに大らかな気持ちになり、わりと楽しめるんですね。むしろ超常的なことに懐疑の目を向けるカタキ役の人物に対して「なんて、わからず屋なんだ!」と、主人公といっしょになって腹を立てたりしています。

『陰陽師』第一巻の初めの方に出てくる成平なんて憎たらしいですよね。晴明のことを、どうせインチキ祈祷師なんだろ、という態度で接した挙げ句、みごとに逆ねじを食らわせられるのですが、読者もいっしょになってスカッとするシーンです。原作小説やその元ネタになった宇治拾遺物語では成平は登場せず、描写もあっさりしているのですが、岡野先生は、そこにひとひねり加えて、マンガならではの効果を上げていました。

■夢枕獏という作家

岡野玲子の『陰陽師』は、夢枕獏による小説版が先行しています。

作者の夢枕獏は、当時、伝奇バイオレンス小説の第一人者と目されていました。単行本デビューこそ少女小説(集英社コバルト文庫)でしたが、その後、「魔獣狩り」シリーズ、「闇狩り師」シリーズなどの「エロスとバイオレンス」路線で一時代を築き、莫大な印税で小田原に「淫楽御殿」を建てるにいたります(今では紫綬褒章受賞者ですが…)。

彼の小説のベースにはマンガがありました。デビュー間もない1982年に書かれた『幻獣少年キマイラ』のあとがきを、いきなり

「マンガはおもしろい。」

という一文から始め、最後は

「この本は絶対におもしろい。

作者からそう宣言しておく。」

という言葉で締めくくっていることからもうかがえるとおり、夢枕獏はマンガの作劇術を小説に取り入れることに自覚的な人でした。このあとがきの載った『キマイラ』は、今のラノベの走りみたいな内容でしたが、のちにシリーズ化され大ヒットします(実はこのシリーズ、四十年経った今も続いています)。

(夢枕獏『キマイラ・吼』4~6朝日ソノラマ)

なつかしの天野喜孝・カバー画

そんな夢枕獏が、短編連作シリーズ「陰陽師」を開始したのは1986年のこと。当時、彼が量産していた作品群の中では、やや毛色の変わったものではありました。

岡野玲子が、これを読んだのは91年に文庫版が刊行されてすぐの頃だったようです。一読、これをマンガ化したいと希望した岡野玲子は、この時点では「日本史の知識は皆無」(本人談)だったらしい。のちに、その道の専門家も裸足で逃げ出すほどの知識人になるとは知る由もありません。

■名を呼ぶこと

岡野玲子版『陰陽師』が描かれることになった経緯は、最初に岡野氏がマンガ化したがっているらしいという情報をキャッチした夢枕氏が、スコラ社よりマンガ原作を依頼された際に提案した、ということのようです。そして夢枕氏の方も、実は「陰陽師」をマンガ化するなら岡野氏しかいないとかねがね思っていたと発言していますが、そこはちょっとリップサービスがあったかも…。

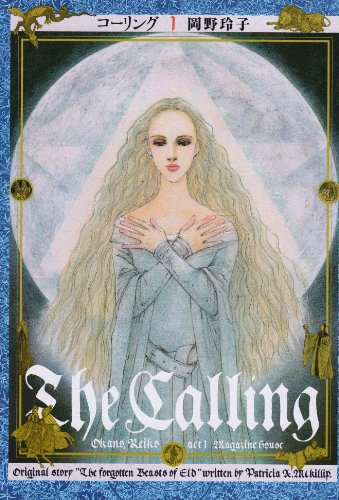

しかし、その理由として夢枕氏が、岡野玲子の『コーリング』(白泉社)という作品を挙げているのは興味深いところです。以前からこの作品に、氏は並々ならぬ関心を寄せていたらしい。

この作品はパトリシア・A・マキリップの「妖女サイベルの呼び声」というファンタジー小説をマンガ化したものなのですが、そのタイトルが示すごとく、「呼び声」を巡る物語です。そこでは「名前を呼ぶこと」が重要な位置を占めているのです。

(岡野玲子『コーリング』①白泉社)

夢枕原作の「陰陽師」でも、すでに第一作目の短編で、名を呼ぶことの重要性が言及されているのは興味深いところです。この小説で、主人公の晴明は、

「この世で一番短い呪とは、名だ」

と言います。

このくだりは、そのまま岡野版『陰陽師』でも重要なフレーズとして使用され、以後、これが作品の主調低音をなすようになるのです。

この問題は、より広く考えると、文字や言語の問題につながります。

空海「声字実相義」<1>が言うように、世界は言葉から成り立っている。人を「言葉を超えた」世界へ連れて行くのも「言葉」です。禅宗の言う「不立文字」という言葉がまさに「言葉」であること、そのことの重みから我々は逃れることはできません。

岡野玲子『陰陽師』は、いわば言葉の力をカタパルトにして、言葉の外の世界に超出していく物語なのです。

■見方のサイエンス

「おれにとって周囲に起こる事象はな

すでにすべて必然なのだよ博雅

偶然起こるものなどない」

(『陰陽師』⑤「露と答へて・破三」)

言葉の世界とは、すなわち理(ことわり)の支配する世界ということです。陰陽五行とは、今日の私たちが想像するような、怪しげな妖術のたぐいではなく、暦法や天文学に関わるバリバリの基礎科学でした。国家権力の枢要をなす「見方のサイエンス」だったのです。

岡野版の『陰陽師』では、そちらの側面が鮮明に現れていて、連載当初は原作に忠実な怪異譚だったのが、徐々にオリジナルストーリーへと離陸していくにつれ、陰陽五行の世界観を本格的に深掘りしていくようになっていきます。

初期の頃の、軽妙で味わいのある説話風の語り口が好きだった者としては「だんだん訳のわからないものになっていくなあ」と淋しく思う気持ちもありました。しかし後半にいたると、そんな感慨も吹き飛ばすほどの厚みと迫力が出てきて、再びのめり込んでいくようになります。特に最後の12、13巻あたり、芦屋道満が登場して以降の展開は、なんだか今まで味わったことのないたぐいの深い感動があり、「いったいこれは何なんだ」と、我ながら戸惑うほどでした。もはや普通の意味でのドラマツルギーは雲散霧消してしまい、なんだか哲学論文を読んでいるような状況になっているのですが、それでいて読む者の胸に深く突き刺さる衝撃と感動があります。

「名を正すこと」から始まった「晴明=正名」の運動は、やがて狭義の言葉のレベルを超えて、数秘術や文様学の世界にまで拡張していきます。そして東洋的神秘学のくびきからも逃れて、ついには古代エジプトやアレクサンドリア図書館にまで接続していくのです。

『陰陽師』は、全体を通して、語り手である岡野玲子自身が思考のフォーカスを微調整しながら、世界を幻視していく過程を追体験しているような感覚を覚えます。

最初は一本の対角線を引くことから始まる。太極から陰陽が生じ、そこへ五行が組み合わさって世界が生み出されていく。

そこに作為の入り込む余地はありません。岡野玲子は、しばしば、作品は自分が描いているのではなく、何かに描かされているという旨の発言をしています。

■行きっぱなしの物語

『陰陽師』完結後、岡野玲子が次に取り掛かったのが『イナンナ』(講談社)という作品でした。

『陰陽師』を潜り抜けた岡野玲子の次のステージとも言える作品ですが、私にはちょっと理解不能で、置いてきぼりを食らったような気持ちになったのを覚えています。そもそもこれはマンガなのか、と言いたくなるような不思議な作品でした。ストーリーらしいストーリーもなく、イメージの乱舞が全ページに渡って延々とつづくような内容で、これはどのような気持ちで読んでいけばいいのか途方に暮れたものです。以前取り上げた井上雄彦先生同様、表現技術を深めていくにつれ、いつの間にか向かう先がマンガというフォーマットから溢れてしまったような印象を覚えました。

(岡野玲子『イナンナ 上』講談社)

古来、物語の母型は「生きて帰りし物語」でした。イシスな皆さんにはご存じジョセフ・キャンベルの分類でも、「セパレーション」(分離・旅立ち)→「イニシエーション」(通過儀礼)→「リターン」(帰還)となっています。

一方で、現代的な物語類型には、彼岸へ行きっぱなし、というパターンも少なくありません。深みにどんどんダイブしていったまま、余人には想像し得ない境地にむかってフェイドアウトしていく、映画「グランブルー」のような物語ですね。

岡野玲子の作品には、ときに読者を置いてきぼりにしかねない勢いで、どんどん深みに入っていくようなアブナッかしさが感じられます。

ところが絶妙なバランスを保って、ギリギリのところで向こうに行き切ってしまわないのですね。なにかもうダメなんじゃないかなというところまで行って、ふと帰ってきたりする。とはいっても、まだ安心できない……というような綱わたり感覚があります。

デビュー直後の岡野玲子が84年より「プチフラワー」<2>で連載開始した『ファンシイダンス』(小学館)にもそれは感じられました。

禅寺を舞台にした若者の修行生活をコミカルに描いたこの作品は、周防正行監督により映画化もされ、ジャニーズアイドルだったモックンの演技開眼のきっかけともなった作品です。

映画版は上質なコメディ作品に仕上がっていましたが、原作には、映画版ではあえてオミットされた、もう一つの側面がありました。親の寺を継ぐために「でもしか」で修行生活に入った主人公は、いつの間にか本気で「ハマって」しまうのです。

一年で山を下りるつもりだった主人公は、そのまま二年、三年と僧房に居座り続け、その間、主人公の恋人はひたすらその帰りを待ち続けています。この恋人同士の受容とすれ違いのドラマが、物語のクライマックスに当るわけですが、ここで主人公は、どんどん超俗的な様相を呈し始めるのです。

とりわけ主人公の心境に大きな変化が訪れるのは、下山して娑婆に戻ってきてからでした。彼は、山を下りた後、僧侶になる道に進まず、タクシー運転手やビルの清掃員などの職を転々とした挙句、パチプロになるのですが、パチンコ台の中に曼荼羅宇宙を見るシーンは、のちの『陰陽師』のクライマックスとも重なって見えて感動的です。しかし、その様子を見た主人公の恋人は、静かな諦念の表情とともに主人公の元を立ち去って行くのです。

その後、この二人がどうなっていくのかについては、是非作品に当たってみてください。

(岡野玲子『ファンシィダンス』④小学館)

『ファンシイダンス』完結の翌年(91年)より連載開始された『コーリング』は、『陰陽師』(93年~)へのブリッジをなす重要作ですが、この作品にも「あっち側に行ききってしまうのか、行かないのか」という危ういバランス感覚が感じられます。

主人公の妖女サイベルは、ある種の幻視者であり、妖術を使う陰陽師的存在なのですが、徐々に闇の世界へ足を踏み入れていきます。物語自体も引返すことの出来ないカタストロフに向かって突き進んでいくような不穏な空気を漂わせるのですが、不思議なバランスで破滅の淵をくぐり抜けていくのです。善悪の彼岸を超えた浄化された世界へ突き進んでいくかに見えて、最後には「全てはよし」と、現実を丸ごと受け入れる方向に旋回します。

世界の深奥に触れた彼女が、最後に、

「花は花/水は水/風は風/光は光」

「私は私/私はすべて…/私はなんでもない……」

「それは…/それ……」

と呟きながら、愛する者たちのいる現実世界に回帰していく姿は、深い感動を呼び起こします。いったんは覚者としての境地を獲得しながら、梵天勧請を受け容れ、あえて濁世に再び足を踏み出すブッダの心境を思い起こさせるものです。

■幽明の境

そんな岡野玲子でしたが、『陰陽師』から『イナンナ』にいたる軌跡を見ていると、もはや彼岸に行ってしまったまま戻ってこないような印象がありました。

「もう岡野玲子はマンガを描かないんじゃないだろうか」そんなふうにも思われたものです。

ところが『イナンナ』完結の翌2011年、ふいに、あの晴明が帰ってきました。

古巣の「メロディ」で連載の始まった『玉手匣』は、まごうことなき『陰陽師』の後日譚でした。

(岡野玲子『玉手匣』①白泉社)

正編では触れられなかった真言密教や

修験道にまで踏み込む

紗のかかったような岡野玲子のタッチは、ますます深みを増し、幽明の境はますます曖昧になるばかりですが、やはりそれは現世なのです。

長い旅路の末、再びこの世界に舞い戻ってきた岡野玲子と晴明は、なんだか半分ぐらい、あっち側の人のようです。うそとまこと、合理と非合理を超えた幽明のあわいを漂う者にとっては、もはやそんな区別はどうでもいいものなのでしょう。

「80年代、私はまだ、「風」は、気圧の高いところから、低いところに向かって流れると思っていた合理主義者だったけれど、今では、鳳凰が羽ばたいて風が起こる、という伝説と、その二つは融合しうるように思っている。科学的、合理的ながら、幻想的、そして調和的、自然な世界。少し前までは、それらは矛盾していて、片方は迷信として片付けられ、両立は不可能のように見えたけれど、両界を見事なバランスで統合できる時代が近いのではないかしら。」(岡野玲子『コーリング』第三巻あとがきより)

◆◇◆岡野玲子のhoriスコア◆◇◆

【淡い筆致】76hori

後年の『玉手匣』の頃になると、全編、薄墨を使った筆描きとなってしまい、黒い線が全くなくなってしまいます。

【アナログな手作業】80hori

たしかにそう指摘されてみると、デジタルとは質感が違いますね。銅版画のような手作りの味わいがあります。

【オリジナルトーン】71hori

有職文様のトーンなども、オリジナルのものを手作りしているそうです。

<1>空海「声字実相義」

「五大に皆響き有り

十界に言語を具す

六塵悉く文字なり

法身は是れ実相なり」

※五大とは地・水・火・風・空の五要素。十界は地獄から仏界までの十段階の世界。六塵は色・声・香・味・触の五感プラス法。要する世界の全てということです。

<2>「プチフラワー」

岡野玲子の82年デビュー作、そして最初の長期連載となった『ファンシイダンス』の発表の舞台となったのが「プチフラワー」という雑誌です。

24年組の育ての親としても知られる伝説の名編集者・山本順也が1980年に立ち上げた「プチフラワー」は、大手のメジャー誌の中では斬新な意欲作を積極的に登用する雑誌として知られていました。Legend50の作家だけに限定しても、竹宮恵子の『風と木の詩』や、萩尾望都の80年代以降の主要作のいくつか、大島弓子、山岸凉子、そして吉田秋生も80年代以降、主要な発表舞台はここでした。高野文子の「ラッキー嬢ちゃんのあたらしい仕事」や、初期の名作として名高い「春ノ波止場デウマレタ鳥ハ」(『おともだち』)も「プチフラワー」掲載作です。2002年に休刊した後は「月刊フラワーズ」という後継誌に引き継がれ、萩尾望都「バラバラ異界」「山へ行く」「ポーの一族」の新作、吉田秋生「海街diary」などの発表舞台となっています。

アイキャッチ画像:岡野玲子『画集陰陽師』白泉社

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。