誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

評者: 堀江純一

遊刊エディストライター(「マンガのスコア」)

君は今、自分の身がどこにあるかも何が起こっているかも、この先どんなことが起きるのかも、まるでわからないでいる。(…)

でも勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいかわかるんだ。――それは絶対に悪いことじゃない。

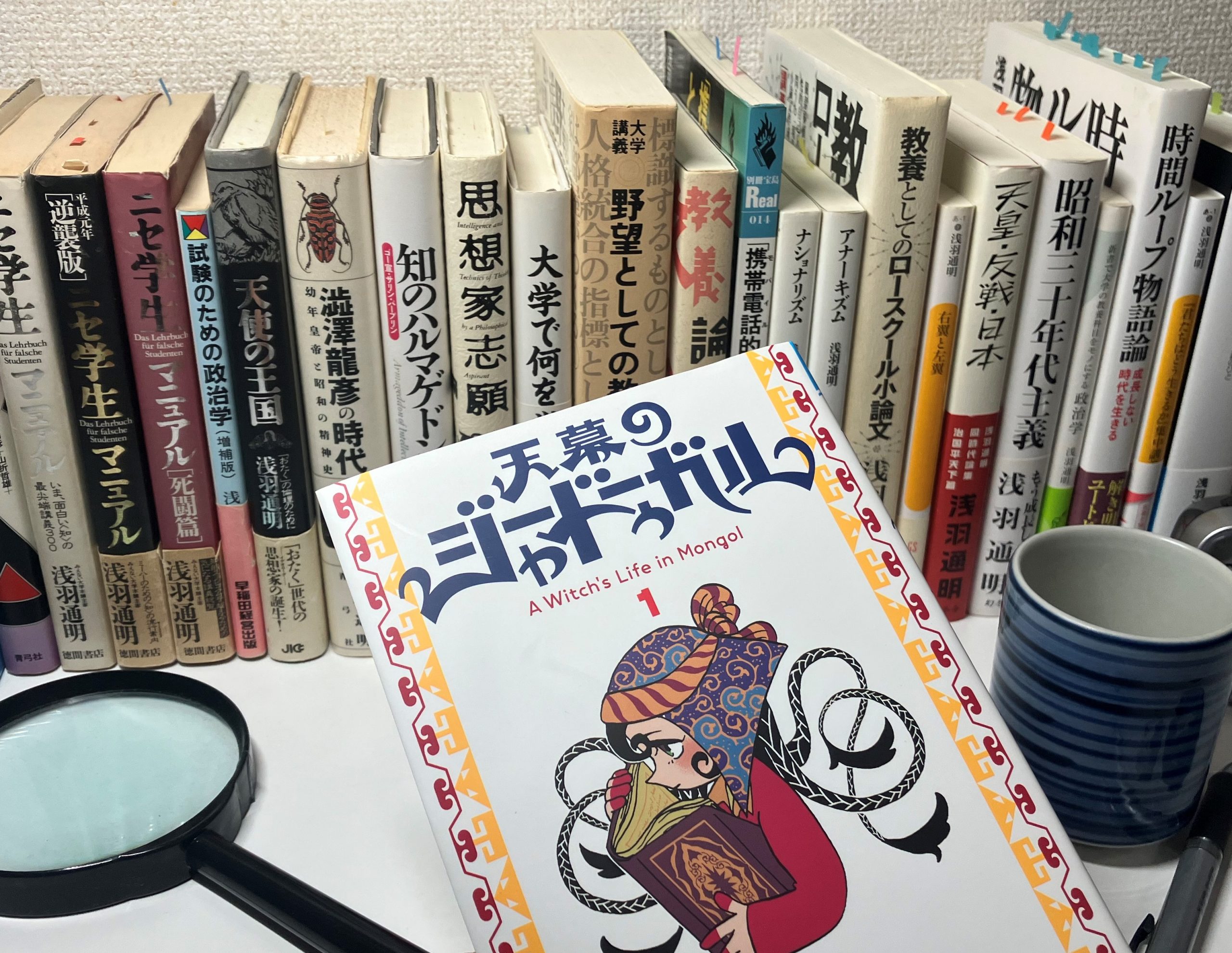

(『天幕のジャードゥーガル』①より)

昨年末、恒例の「このマンガがすごい!」の最新ランキングが発表された。

2005年からはじまるこのランキング行事。マンガ関連では最も注目度の高い指標の一つだ。

文芸界隈では、賞やランキングものの類が多数乱立している。その中でも、文学賞では芥川賞・直木賞、ランキングものでは「このミステリーがすごい!」、「本屋大賞」などが強い消費喚起力を持つ。

そしてマンガでは、やはり「このマンガがすごい!」がダントツだ。

それまで一部マンガファンのあいだでのみ目にとまっていた作品が、このランキング結果によって、いっきに一般に認知され、大ベストセラーに変貌する。2011年度の『進撃の巨人』など、その最たる例だった。

本年の「このマンガがすごい!」オンナ編第一位をとったのは、モンゴルを舞台にした歴史マンガ『天幕のジャードゥーガル』だ。

作者のトマトスープ氏は二年前の「このマンガがすごい!2021」でも『ダンピアのおいしい冒険』という作品でランク入り(オトコ編6位)しており、すでに一部では注目されていたとはいえ、やはり一位と二位以下とでは影響力に大きな開きがあり、今回の一位受賞で大ブレイクすることは必至だろう。

(『このマンガがすごい!2023』宝島社)

(トマトスープ『天幕のジャードゥーガル』①秋田書店)

実を言うと、当方、このマンガのことを全く知らず、今回の原稿依頼を受けて初めて読んだ。

最初は「長いのだったらめんどくさいな」などと超後ろ向きな気分であったが、調べてみるとまだ一巻しか出ていない。密かに「ラッキー」などと思いつつ、さっそく読み始めてみると、これが面白いのなんの!

「なんだよ。まだ一巻しかないのかよ!!!」

これが読了後の、いつわらざる心境であった。

物語は、けっこうヘヴィでハードなのだが、絵柄はデフォルメの効いた素朴なタッチ。

記号的で丸みを帯びた閉じた線が、ハードな内容の、程よい緩衝材になっている……どころか、かえってエモーションを強く搔き立てる効果を発揮しているのが不思議だ。

こういった、いかにもマンガ的にデフォルメされたタッチが、案外、歴史大河ドラマと相性がいいのは、すでにみなもと太郎が証明済みではあった。

(みなもと太郎『風雲児たち』②潮出版社)

戦国期から幕末明治維新までの日本史を

ギャグマンガのタッチで描き切った畢生の大作

■大帝国モンゴルに挑む

舞台はイラン東部のとある一都市からはじまる。

「あれ?このマンガ、たしかモンゴルの話じゃなかったっけ?」と思うのは早計で、13世紀のモンゴル大帝国の版図は途方もなく広いのだ。我が国だって危なかったわけだし。

他方、この当時の中世イスラム世界は、ギリシア文化を吸収した高度な文明社会を築いていた。

主人公のシタラ(のちのファーティマ)は、奴隷階級の少女なのだが、理解のある主人家に拾われたおかけで、次第にギリシア文献やイスラムの教えの教養を身につけていく。

物語の最初の見どころは、シタラが仕える主人家の年若い御曹司ムハンマドくんから「教養」の大切さを教えられるシーンである。冒頭に引用した言葉は、主人家のムハンマド坊ちゃまが、召使シタラに告げる言葉の一節だ。

そして、ムハンマド坊ちゃまは、より高い教養を身につけるため学問修業の旅に出る。第一話のラストは次のナレーションで締めくくられる。

「のちに高名な学者となるトゥース市の少年ムハンマドと、一人の少女シタラ。」

「二人が顔を合わせたのは生涯これが最後となる」

え~~っ⁉そうなの⁉

最初、ちょっと喧嘩とかしていた二人が、次第に心を通わせ、いい感じになっていって「ああ、このマンガは、この二人の物語として進行していくのだな」と読者が思い始めたところで、いきなりの退場とは。ああ、ムハンマドくん……。

そして、その後の展開は、まさに急転直下。蛮族モンゴル人の侵略。豊かで平和な暮らしをしていた主人一家の日常は、いとも簡単に崩壊する。主人家に秘蔵されていた数々の貴重な文物は、ものの価値もまるでわからぬ蛮族どもに奪われていく。エウクレイデス『原論』を奪われそうになったとき、それを阻止しようとして凶刃に倒れるファーティマ奥様(ステラは、のちに、この奥様の名を名乗るようになる)。

やがて捕虜としてモンゴル本土への長旅に駆り出されたステラ(のちのファーティマ)は、心ひそかに蛮族モンゴルへの復讐を誓う。

この主人公ファーティマがどういう人か、ということについてはWikipediaの「ファーティマ・ハトゥン」の項を見れば、だいたいのことはわかる。ネタバレにならない程度に、ふわっと言っておくと、この後、ファーティマは、大帝国モンゴルの政治中枢に潜り込み、熾烈な政治闘争を繰り広げることになる。史実通りに描いていくとすると、そうとう凄い展開になっていきそうだ。

■知識と教養を武器に

さて、本書のキーとなるのは「知識と教養」である。

ネットの紹介記事でも「知は力」「知識を武器に成り上がる物語」などと紹介されているものが多いようだ。

強大なモンゴル帝国の武力の前に、もろくも崩れ去るイスラム社会。

壮年男子は皆殺し。そして女子ども、職人などは捕虜としてモンゴル本国へ連行される。

生死の明暗を分けたのは、まず「危険性がないこと」、そして「使える」ということだ。

男子であっても職人は助けられるというのが面白い。彼らは役に立つ貴重な資源だからだ。

主人公ファーティマは、まず奴隷身分の少女である、という点で、命が助かる基準はクリアしている。そして、そこから彼女がのし上がっていく武器となったのが、ペルシャ語の文献を読み解くことができる知識と教養であった。

やがて彼女は、この能力をフルに生かし、モンゴル帝国の中枢に入り込んでいく。

第一巻のエピソードはほんの序盤だ。今後も彼女は、降りかかる難局を、さまざまな知識や知恵によって乗り越えていくことになるのだろう。

ところで、その彼女が最初に使う「知恵」が「バカのふりをする」ことだったのは興味深い(第一話)。つまり「爪を隠す」という戦略だ。

武器となるカードは、みだりに使うべきではなく、しかるべき時までは隠しておく。

これは知恵と言っても「知識と教養」というより、広い意味での世間知だ。

すなわち自分が奴隷の身分であること、女性であること、などなど、自らの置かれている立ち位置を計測した上で導き出した戦略的振る舞いだ。

こうした知性がない限り、「知識と教養」は、まるで役に立たないものとなるだろう。

■上から目線

あらためて「知識と教養」とは何かと考えてみる。

たとえば本を読んでいて、ちょっと興味を持ったことを、芋づる式に調べてみたら、すこぶる面白かった、などということがある。

歴史なんてその最たるものだ。たとえば今回、この原稿を書くためにモンゴルの歴史をちょっと調べてみたのだが、強大な大帝国の形成過程など、ほんとに波瀾万丈で面白いのだ。

しかし、ふと思う。こんなすごい出来事も広大無辺な人類史の厚みの中では、ほんの小さな一エピソードなのだなあ、と。

そもそも私はファーティマ・ハトゥンなんて人のことは聞いたこともなかった。世界史参考書の定番『詳説世界史研究』(山川出版社)にも、この名はない。

当時、その渦中にいた人にとって、大帝国モンゴルを翻弄した魔女ファーティマは、とてつもなく恐ろしい存在だっただろう。権謀術数の戦いでファーティマに敗れた者たちは切歯扼腕し、血の涙を流しただろう。

しかしそんな出来事も、やがては跡形もなく消え、歴史教科書の小さな注釈にすら全く載っていない。

――と、そこからどんな教訓を導き出すかは人それぞれだろう。

しかしいずれにせよ、なんだかスカッとするのだ。

これはなんなんだろう。

平たく言えば、これは自他を含むこの世界全体をはるかな高みから眺め降ろし、価値を相対化してしまう作用ということだろう。

「知識と教養」は、本質的に「上から目線」だ。知識人に往々にして「シニカル」という属性が付帯しがちなのもむべなるかな。

そしてこれが「地に足がついていない」とか「現実を見ていない」とかいったネガティブなイメージを呼び込みやすいのも事実だ。

■インテリおたくへの問いかけ

「知識と教養」という際にイメージされるものと「経験知」(モンゴルに連行された職人は、こっちの側だろう)とは対照的だ。

直接体験したことでない記憶をたくさんため込んでいる人が、しばしば知識人とか教養人とか言われる。

そして、これが事と次第によっては対人的、対社会的に強い効果を発揮する場合がある。「学歴」などは、これがかなりシステマティックに整備されたものだ。

しかし、なんでこんなものが重用されるのだろう。だいたい知識のある人なんて「頭でっかちで使えねえ」なんてことは、よく言われることではないか。むしろ、こんなものはない方がいいのでは?

「知識と教養」をめぐる問題について徹底的に考察した思想家に浅羽通明がいる。

イシスなみなさんには『アナーキズム』(1201夜)の著者としてお馴染みかもしれないが、私にはちょっと別の角度からの興味があって、ずっと追いかけていた。

90年代頃までの浅羽通明といえば「知の阿片商人」(ご自身の言葉)として、「知」の世界の持つ凄みと魅惑を巧みな筆致で描いてみせ、知的興味を持ち始めた善男善女をさんざん焚きつけた上で、痛烈なインテリおたく批判をして冷や水をぶっかけるマッチポンプ的な論法で知られた人だった。

私などは、この人の論法に、思うさま揺さぶられまくった一人で、個人的に思い出深いのは、大学時代に読んだ『ニセ学生マニュアル死闘篇』(1990年・徳間書店)。

この本の中で戯画的に描かれるインテリおたくの姿が、まことに耳が痛く、

「イカン!私はもう少しで大学院に行こうとしているところだった」と思い直し、慣れない就職活動などして、一応、世間の仲間入りした。

その後も、いろいろ紆余曲折あったが、引きこもりとかネット廃人とかにもならず、形ばかりの勤め人として、この世界の片隅で生きていられるのも、浅羽先生のおかげかも知らん。

そんな浅羽通明が、これらの仕事の総決算として前世紀末に刊行したのが『教養論ノート』(2000年・幻冬舎)であった。

浅羽通明初期の代表作である『ニセ学生マニュアル』三部作。

そして90年代の総決算となった教養論二部作

ビートたけしや床屋の親父のエピソードを枕に、そもそも教養なんて虚栄や自己満足以外の何の役に立つの?と問いかける第一章にはじまり、本書では「教養」のもつ多面的な相を様々な角度から照らし出していく。それはまさに浅羽氏がそれまで展開してきた”インテリおたく批判”の総決算だった。そして、その先の一手として終章「臨床思想士の方へ」が置かれる。

世界を超越的なパースペクティブから眺める「知識と教養」のあり方には利点もあれば欠点もある。そのことを十分飲み込んだうえで、それを世間と渡り合う開かれた知へと変換していく方途はないか。

上から目線の安全地帯に閉じこもり、自閉しがちな「知識と教養」を、他者と向き合う自分、という平面に繰り込むために必要なのは、まず第一に「臨床=現場」という視野から目をそらさず、普遍的・客観的な知を、必ずしも普遍性はなくとも、その場限りで使える知へと鍛え直すこと、そして、そうした個別具体的な知を磨いていく中で、それぞれの持ち場からのフィードバックにより、さらに広い指針となるべき知を構築していくこと。

そのとき初めて、「知識と教養」は、ただのコケ脅しや玩弄物としての知から、本物の知性へと飛翔していくだろう。

それが浅羽氏の説く「臨床思想士」のモデルだった。

■あしたはどっちだ

さて、『天幕のジャードゥーガル』であるが、第一巻の末尾まで読んだ段階では、この主人公、その真価を発揮する局面には、まだ至っていないようだ。

はたしてこの先、彼女はどうなっていくのか。

「歴史に名前や事象を残した人物」となることは、すでに第一巻カバー袖の作者の言葉でネタばらしされてはいるが、それはどのような形で開花していくのか。

臨床思想士としての彼女の真価が試される展開が待っていることを期待しつつ、来月には刊行されるはずの次巻を待ちたい。

天幕のジャードゥーガル

著者: トマトスープ

出版社: 秋田書店

発売日: 2022/8/25

単行本: 192ページ

教養論ノート

著者: 浅羽通明

出版社 : 幻冬舎

発売日 : 2000/11/10

単行本 : 300ページ

目次

第1章 「教養」はほんとうに必要なのか?

第2章 「教養」はほんとうに不要なのか?

第3章 「ひきこもり」と「全能感」―「教養への欲望」の正体

第4章 職業としての「ひきこもり」―教養をユーザーから隔離した知識人ギルド

第5章 教養構築への全工程(上)―「自分」からの出発

第6章 教養構築への全工程(下)―「自分」の棚卸しと「他人」の繰りこみ

第7章 臨床思想士の方へ―「教養」一本さらしに巻いて

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。