昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

パンツ一枚でステージに立つ。「Don’t worry. I’m wearing!」笑いを武器に、とにかく明るい安村は世界に飛び出していった。イシス編集学校は芸人養成学校ではないが、じつは「笑い」に挑むステージがあるのをご存知だろうか。

情報を分けて集める用法1、集めた情報の関係づけを学ぶ用法2、情報に構造を与えていく用法3ときて、いよいよ「情報の表現」へと向かう用法4。6月17日(土)、第51期[守]基本コースの伝習座で用法4の解説をした石黒好美師範は、キーお題に「21世紀枕草子」を挙げた。風変りな名前だが、清少納言の『枕草子』のパロディをつくるというお題だ。ただしここは方法の学校、れっきとした方法がある。パロディとは「パロディア」。古代ギリシアの三大編集技法「アナロギア(類推)、ミメーシス(模倣)、パロディア(諧謔)」のひとつである。

パロディアとはよく知られた先行作品のモチーフ、形態、文体、フレーズ、韻律などを模倣・加工して、あたらしい意味を生成させること(ツベタナ・クリステワ編『パロディと日本文化』)

「すでにある(既知)の型を、なんらかの方法で別のものにうつすこと」がパロディアだと言いかえた上で、石黒はその地平を大きく広げた。

世界を制作することは世界の「ヴァージョン」を制作すること。何かの「あらわし」にひそむ要素・機能・属性をなんらかの方法で変換したものがすべてヴァージョンです。ならば、世界の歴史はパロディ(ヴァージョン)の積み重ねであるとも言えます。

世界にあるものはみなパロディ、パロディアだ、そう考えるとおもしろい。そして「パロディアには笑いの要素が欠かせない」と石黒は付け加えた。では「笑い」とはなんだろうか。

石黒師範は今期師範初登板。名古屋から駆けつけ、用法解説のデビュー戦に臨んだ。電気グルーヴをこよなく愛し、世界読書奥義伝[離]のとあるお題では「電気のファンなので、言いたいことはあと6万字くらいあるのですが…」といいながら周りを感電させるような回答を放った。

『枕草子』に頻出する言葉と言えば「をかし」。「おもしろみ」をあらわす言葉だ。ではおもしろみとは?と石黒は問いかけ、「をかし」の語源とされる「おこ(烏滸・袁許・尾籠・痴)」に遡る。

「おこ」は犯す、侵犯する、結界の中や神社の聖域に立ち入る、人の心の中に土足で踏み込むという意味から、びっくりさせる、突拍子もない、魅力的だけど妖しい、可笑しい、あるいは話にならない、バカバカしい、今でいう“ヘンじゃない?”という感覚をあらわすことにもなっていきます。(高橋バジラ秀元『日本編集文化史 烏滸絵と似絵の編集』)

「既存の意味を逆転する」「既存の価値に抗う」ようなものが「おこ」であり「笑い」であった。歴史を振り返ると笑いがタブーとされた社会がある。中世ヨーロッパのキリスト教社会だ。既存の価値観、常識、当たり前、権威を覆す力をもつ笑いは、権力にとっては不都合、脅威、恐怖でもあったのだ。ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』は禁じられた笑いが引き起こすミステリーを描いた作品だが、笑いの解放こそが中世を近代に向かわせたことを暗示している。

一方、日本に目を転ずると別の様相が浮かび上がる。日本ではあたしい習俗を「おこ」という概念で対象化して捉えなおし、神事も権威も積極的に笑いのネタにしていったという。滑稽なしぐさやセリフ、物まねで笑いを誘う呪師、侏儒舞、傀儡子などの「烏滸芸」や、鳥獣戯画に代表される「烏滸絵」、あるいは「似絵(にせえ)」もそのひとつだった。

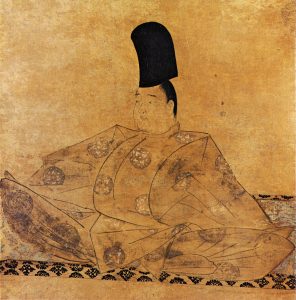

平安末期から鎌倉初期の宮廷画家、歌人であり、定家の異父兄にあたる藤原隆信にはじまり、その子信実によって似絵は大成された。画像は藤原信実筆と伝えられる後鳥羽天皇肖像画。

平安末期から鎌倉初期の宮廷画家、歌人であり、定家の異父兄にあたる藤原隆信にはじまり、その子信実によって似絵は大成された。画像は藤原信実筆と伝えられる後鳥羽天皇肖像画。

平安時代、肖像画を写実的に描くことはタブーとされた。貴族は人と直接対面することはない時代、容貌をあからさまに描くことは、丸裸にされるくらい過激なことと見なされていたからだ。しかし鎌倉時代になると仏教によるあらたな価値観の広まりと相まって、人間のありのままの姿、「烏滸」な部分までも描く「似絵」が登場する。タブーを打ち破り、あらたなリアリティを生み出す烏滸パワー。日本には「おこ」な文化が爆ぜている。

では現代はどうか。とつぜん石黒は画面にプリンを映し出した。

ちょっとやんちゃな子たちが貧しい暮らしから成り上がっていくぜ!というのがいま流行っているヒップホップのステレオタイプなんですが、ある曲にこんな歌詞があります。

「プッチンプリン 俺しないプッチン 理由はお箸で食べてるプリン」

Young zetton, Watson『Last Night』

これどういう意味かわかりますか?

プッチンせずにお箸で食べるというのがちょっとした遊びなのかと思ったが、そうではなかった。

家にスプーンがない、食器が揃っていない。だからプリンをお箸で食べる。家が貧しいっていうことを言っているんですよね。でもちょっとおもしろいじゃないですか。さあこれから成り上がっていくぞ!といきがっている歌にプッチンプリンできないぞって。

ライターを生業としながら社会福祉士としての顔も持つ石黒は、長年ホームレス支援などにかかわり「貧困」について考え発信してきた。だが貧困に関するデータをさまざまに揃え、貧困は大変だ、大問題だという記事やニュースに仕立てても、世間にはいまいちリアリティを持って受け入れられていないのではないかという悩みを持っていたという。

でもこの歌はどうだろう。貧しさをプッチンプリンに託してラップするなかに「笑い」がある。ひたすら貧困解決を訴え、正義の旗を振るだけでは伝えられないリアリティがあるのではないだろうか。

最後に石黒は、用法4を「タブーに踏み込む”激おこ”な用法」だと言ってすべてのお題を「笑い」の視点で歌い上げ、「今までになかった世界をつくる方法」だとまとめた。「こうあるべき」「一点中心主義」のような“一様な正しさ”にばかり向かっていく社会の風潮に「笑い」で抗っていく。閉塞した現状に問いを投げかけ、揺さぶっていけるのが「笑い」という編集術なのだ。

際どいパンツのかわりに際立つ「笑いの型」を身につけて、とにかくこう言ってみたい。

Don’t worry. I’m editing!

写真:後藤由加里

福井千裕

編集的先達:石牟礼道子。遠投クラス一で女子にも告白されたボーイッシュな少女は、ハーレーに跨り野鍛冶に熱中する一途で涙もろくアツい師範代に成長した。日夜、泥にまみれながら未就学児の発達支援とオーガニックカフェ調理のダブルワークと子育てに奔走中。モットーは、仕事ではなくて志事をする。

本楼に中3男子が現れた。テーブルにつくとかぶっていた黒いキャップを脇へ置き、きりっとした表情を見せる。隣に母親が座った。母は数年前にイシス編集学校の存在を知り、興味を持ちながらもイベント参加にはなかなか勇気が出なかった。 […]

先月、目の前に1冊の本が落ちてきた。部屋に積まれた本の小山から飛び出したのは、松岡正剛校長の著書『17歳のための世界と日本の見方』(春秋社)だ。それからというもの、SNSでイシス編集学校の宣伝を見かけることが急に増え、勢 […]

11/23(日)14~15時:ファン待望の「ほんのれんラジオ」公開生トークイベント開催!【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

母が亡くなった。子どもの頃から折り合いが悪かった母だ。あるとき知人に「お母さんって世界で一番大好きな人だよね」と言われ言葉を失ったことがある。そんなふうに思ったことは一度もない。顔を合わせばぶつかり、必要以上に口もきかず […]

申込受付中!10/26開講「山片蟠桃『夢の代』を読む」◎イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」

イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」。「みんなで読めば怖くない」の精神でこれまで数々の難読古典に挑戦してきました。10月26日からの新コースは、江戸後期の町人にして驚くべき大著を残した異才・山片蟠桃(やまがた・ばんとう) […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。