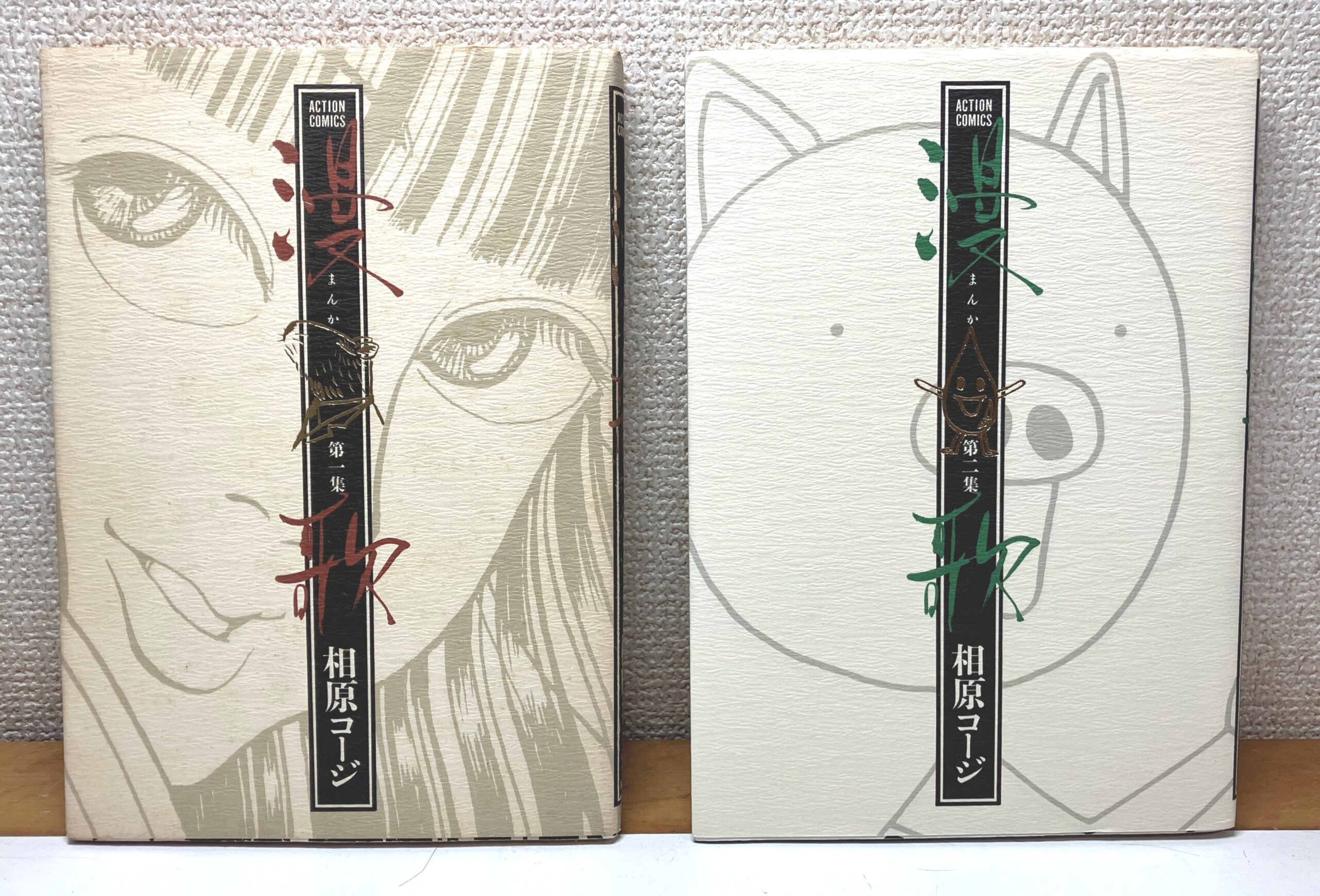

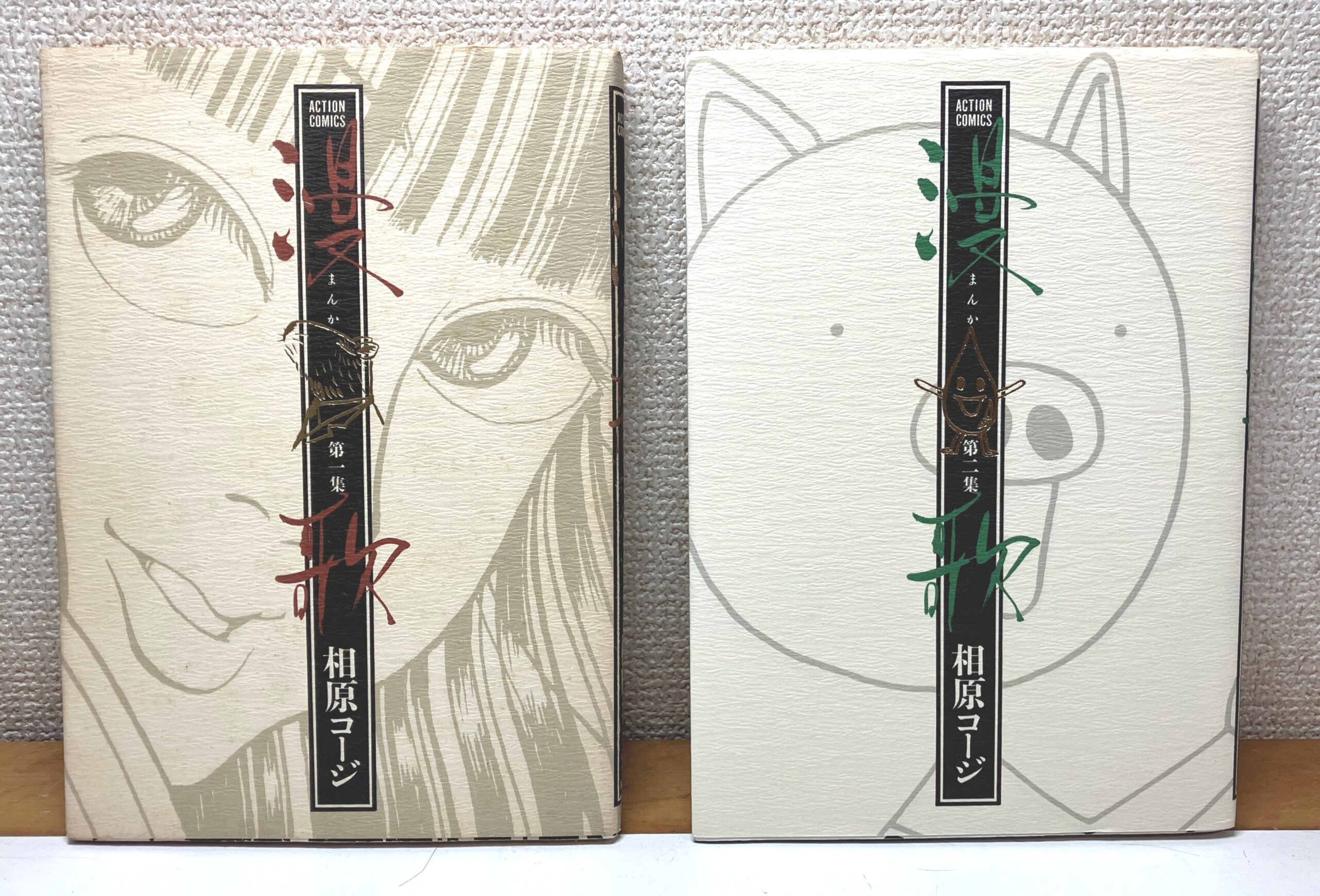

マンガにおける短詩系文学といえば四コママンガということになるだろう。四コママンガに革命をもたらした最重要人物の一人である相原コージは、そのものズバリ『漫歌』をものした。

正しさは人を支える力であると同時に、人を切り捨てる刃にもなる。その矛盾は歴史を通じて繰り返され、社会は欲望と規制の往復のなかで生かされも殺されもしてきた。螺旋するその呼吸をいかに編集し、いかにズラすか――そこにこそ、不条理に抗しうる人間の知恵が宿る。

大河ドラマを遊び尽くそう、歴史が生んだドラマから、さらに新しい物語を生み出そう。そんな心意気の多読アレゴリアのクラブ「大河ばっか!」を率いるナビゲーターの筆司(ひつじ、と読みます)の宮前鉄也と相部礼子がめぇめぇと今週のみどころをお届けします。

第三十四回「ありがた山とかたじけ茄子」

円環の仕掛けと「差延」の思想

『べらぼう』第三十四回の終盤、田沼意次と蔦屋重三郎が「ありがた山」「かたじけ茄子」と応酬する場面が描かれました。これは第一回の再演であり、物語を円環のように閉じる仕掛けでもありました。しかし脚本家の意図は、単なる懐古にとどまりません。同じ言葉が呼び戻されながら、同じではない意味を帯びる――そこにこそ哲学的な編集が潜んでいるのです。

第一回での「ありがた山」は、まだ直情的な若者の叫びでした。吉原の客足を奪う私娼の取り締まりを町奉行に訴えて退けられ、田沼に「吉原に人を呼ぶ工夫をせよ」と諭された蔦重が、思わず口走った感嘆。それは導きを受けた者の素朴な驚きにすぎませんでした。

しかし三十四回で同じ言葉が再び響いたとき、その意味は大きく変容していました。その間に蔦重は、平賀源内の死を体制維持のために黙認する田沼に憤りをぶつけ、真相を追い求めました。さらに田沼の息子・意知の蝦夷地天領構想に協力し、花魁・誰袖を介して松前藩の抜け荷を暴こうと動きましたが、意知は佐野政言に暗殺され、政言は「世直し大明神」としてもてはやされます。誰袖の「敵を討ってほしい」という願いに対し、蔦重は「書をもって世に抗う」決意を固めました。そのとき、田沼もまた「息子のやり残した仕事を果たすことこそ敵討ちだ」と言い切ります。父としての痛みと政治家としての誇りを重ね合わせたその言葉は、かつての師弟関係を超えて、歴史の不条理に立ち向かう「戦友」としての絆を刻むものでした。だからこそ、田沼は蔦重の「ありがた山」に応じて「かたじけ茄子」と返し、かつて導く側と導かれる側であった関係を、対等な呼応として描き出したのです。

この再演は、ジャック・デリダの「差延(différance)」の思想によって説明できます。デリダは『声と現象』で、言葉の意味は一度きりで確定するものではなく、常に「遅れ」と「ずれ」を伴って到来すると説きました。第一回での「ありがた山」は田沼の言葉に打たれた若き蔦重の直情的な感嘆にすぎませんでしたが、第三十四回の「ありがた山・かたじけ茄子」は、平賀源内の死や意知の非業の最期、打ちこわしへの抗策といった数々の経験を経て再演されることで、まったく異なる響きを帯びて視聴者に届きました。

すなわち、この円環は単なる物語の閉じではなく、同じ言葉の反復によって異なる意味がずれ込み、更新されることを示す――差延による螺旋的な進行を体現する装置だったのです。そしてそれは、登場人物の関係性の深化や内面的な変化を端的に表現するための、脚本家による緻密な仕掛けでもあったのです。

社会生命の呼吸──シーソーの原理

田沼と蔦重という人物の関係が、同じ言葉を繰り返しながらも意味をズラしていく「差延」として描かれていたように、彼らが立つワールドモデル=江戸そのものもまた、静止した舞台ではなく刻々と相を変える存在でした。江戸の社会は化石のように固定化された舞台ではなく、巨大な生命体のごとく呼吸を繰り返し、揺り戻しの波を生み出す場として脈動していたのです。

その呼吸とは、「吸う(欲望の解放)」と「吐く(規制の強化)」の往復にほかなりません。倹約が行き過ぎれば欲望が噴き上がり、欲望が過剰になれば再び倹約が正義として呼び戻される。この揺れこそが社会生命のリズムであり、シーソーのように傾きを変えながら全体を維持する仕組みでした。

この呼吸をもっとも端的に示したのが、『べらぼう』が描く時代より前――松平定信の祖父・徳川吉宗を主人公に据えた大河ドラマ『八代将軍吉宗』でした。質素倹約を徹底し、衣食住に至るまで切り詰めた吉宗の政治は、やがて庶民の息苦しさを生みます。その反動として、尾張の徳川宗春が奢侈と遊興を公然と奨励し、欲望の肯定を鮮やかに打ち出しました。ここに、社会生命が呼吸するように揺れ動く摂理が示されているのです。

この視座から見れば、田沼意次の成功もまた、社会が「吸う=欲望解放」の側に傾いていたからこそ可能でした。重商主義によって貨幣が流通を活性化させ、娯楽や遊興が正面から肯定される空気が広がった。その隙間に蔦屋重三郎も身を投じ、出版を梃子に成り上がることができたのです。二人の才覚は疑いえないものの、その羽ばたきを後押ししたのは、社会生命の呼吸そのものにほかなりませんでした。

そして松平定信の倹約政治が人びとの支持を集めているのも、彼の清廉や統治の巧みさだけではありません。社会生命のシーソーが「吐く=規制」の側に揺れ戻したからこそ、倹約は正論となり、定信は時代の寵児として押し上げられているのです。

つまり、田沼の成功も、蔦重の成り上がりも、定信の隆盛も、いずれも社会生命の呼吸にともなうシーソーの傾きに依拠していたのです。江戸というワールドモデルは、差延を抱えた歴史の生命体として脈動し、時代ごとに相を変えながら人びとの運命を揺さぶり続けてきました。そしてその呼吸は単なる反復ではなく、差延をまといながら決して同じ地点には戻らない。倹約と欲望の往復は、螺旋を描くように歴史を進めていく。『べらぼう』はその螺旋的反復の摂理を、人物の運命と重ね合わせて描き出しているのです。

腫瘍たちの矜持──定信の標本化に抗う免疫チェックポイント編集

松平定信は、この螺旋の摂理を知らぬまま権力の絶頂に立った存在でした。言い換えれば、すなわち、第一回の蔦重がそうであったように、歴史の往復や反復を見抜けず、ただ目の前の出来事や刹那の感情に突き動かされるまま、時代の寵児として押し上げられたのです。数々の不条理を経て「書をもって世に抗う」という編集術を身につけた蔦重とは異なり、定信は祖父・吉宗の倹約を理想形として掲げ、正論を永遠化できると信じていました。メディアを操作して自らを清廉潔白な存在として演出し、社会生命のシーソーを現状のまま固定しようとしたのです。その試みとは、社会生命を呼吸する存在として生かすのではなく、理想の姿のまま標本化(石灰化)することでした。もし、自らが優位に立つ地点で揺れを止めることができれば、名声は揺らぐことなく、二度と反動に脅かされることもないと考えたのです。

しかし、呼吸するものを標本に閉じ込めれば、それは生命を凍結させる行為にほかなりません。その姿は、三島由紀夫『金閣寺』における「完璧な美」を永遠化しようとする衝動と響き合います。純白を保とうとすればするほど、現実の不純や揺らぎを排除せざるをえず、やがて自らをも破壊へと導く。定信の倹約が孕むリスクは、まさにこの美の死の衝動でした。

蔦重が定信を「ふんどし野郎」と評したのも象徴的です。そこには、田沼と蔦重が協力して打ちこわしを鎮めた策を自らの手柄にすり替えた「他人のふんどしで相撲をとる」という揶揄がありました。しかし同時に、ふんどしは清廉を演出する布でありながら、排泄や生殖といった人間の不浄と欲望を覆い隠す布でもある。すなわちそれは、定信の清廉さの背後に潜む大いなる不浄や欲望のメタファーであり、過剰な純白ゆえに人間の不浄を許さず、やがて人間そのものを否定する刃へと転じる象徴でもありました。定信にとって祖父・吉宗の倹約世界こそが、彼の「金閣寺」だったのです。

この標本化の論理のもとで、かつて田沼時代には「社会を支える有益な細胞」とみなされていた蔦重や戯作者たちが、定信の治世では突如「がん細胞」と断じられるに至りました。文化や表現は欲望の発露として社会生命を潤す力を担っていたにもかかわらず、倹約が正義に転じた瞬間に異物扱いされ、排除の対象となったのです。この急転こそ、不条理の最たるものでした。実際、大田南畝は幕府の高官に呼び出され、狂歌の危うさを厳しく詰問されます。それはまるで、幕府という胸腺で文化を敵とみなす教育をされたT細胞が、“文化細胞”を見せしめに攻撃するような光景でした。

けれども免疫は、過剰に働けば自己免疫疾患を引き起こします。本来は外敵から身体を守る仕組みが、自らの細胞をも攻撃してしまい、生命を衰弱させる。定信の倹約政治が危険なのは、この自己免疫の暴走と同じ構造を内包していたからです。文化や表現といった柔らかな細胞を切り捨ててもよい、理想のためなら社会生命がはく製になっても構わない――そうした論理そのものが、社会生命を標本化へと追い込む死の衝動でした。

ここで蔦重は、免疫の暴走をかわすべく「免疫チェックポイント分子」としての戦略を編み出しました。免疫チェックポイント分子とは、PD-1やCTLA-4に代表される、免疫にブレーキをかける分子です。免疫細胞が自己細胞まで攻撃しないよう「待て」という信号を送り、過剰反応を防いでいます。もしこの仕組みがなければ、免疫は暴走し、自己免疫疾患を招いてしまいます。

さらに重要なのは、この仕組みが「がん細胞」によっても利用されているという点です。がんはチェックポイントを利用し、自己を“正常”に偽装することで免疫の攻撃をすり抜けます。つまり、免疫チェックポイント分子は免疫の暴走を抑える調整弁であると同時に、がんが免疫を回避するための抜け道でもあるのです。

蔦重の編集は、この二重性を映し出していました。称賛に見せかけた黄表紙に風刺を仕込み、倹約の風潮に逆らう豪華本を出版する。検閲の目には“忠実な賛美”に見えながら、読者には異なる信号を届ける。それは、がん細胞と見なされた戯作者たちが免疫チェックポイントを利用して排除を回避する構造に似ていました。同時にそれは、社会生命が自己免疫疾患に陥らないよう呼吸を存続させる“調整分子”としての役割も果たしていたのです。つまり、定信が目指した標本化は社会生命を死へと導く危険な衝動であり、蔦重の免疫チェックポイント編集は、その死を回避するための「呼吸の継続装置」であったのです。

正しさを生かし、正しさに殺させないために

蔦重が免疫チェックポイント分子のように社会生命の呼吸を支えようとした構図は、単なる江戸の逸話にとどまりません。そこに映し出されているのは、歴史を通じて繰り返される「正しさの暴走」という病理でした。

社会の歴史とは、欲望と規制が呼吸のように往復するシーソーであり、その往復は常に差異を孕みつつ螺旋状に進行していきます。蔦重は、この摂理を理解した者として、反復の継ぎ目に編集的な「ズラし」を差し挟む術を会得しました。しかし定信は、この構造を知らぬままに絶頂を永遠化しようとし、メディアを操って「正しさ」を自己演出の道具へと転化しました。そのとき正しさは、人間を支える根拠であると同時に、人間を切り捨てる刃へと変貌したのです。

定信の倹約令は、まさに 「正論の暴走=社会生命における自己免疫疾患」 という構図を示していました。正義が過剰に作動し、文化や欲望や遊びを異物として排除するとき、社会は内側から自壊していきます。現代におけるSNSの炎上も同じです。正論が「普通」という名で集団攻撃を正当化し、言葉や表現を抑圧する現象は、自己免疫的に社会を蝕む病理なのです。

この構造を現代文学で描いた例として、村田紗耶香『コンビニ人間』を挙げることができます。社会免疫は「普通」を旗印に主人公を異物として排除しかねません。しかし、マニュアルに従って「普通」を演じられるコンビニという空間は、免疫チェックポイント分子のように彼女を守り、社会とつなげるシェルターとして機能します。『べらぼう』における蔦重の編集と、『コンビニ人間』におけるコンビニは、ともに「普通」の自己免疫的暴走をかわし、呼吸の余地を残す小さな免疫シェルターだったのです。

この比喩が教えているのは、正しさを軽んじることなく、しかし正しさだけに閉じてもならないということです。笑いや戯れ、編集や形式といった多様な「ズラし」の感覚を保つこと――それこそが社会生命を呼吸させ続ける術であり、正しさを生かしながら、正しさに殺させないための知恵なのです。

『べらぼう』第三十四回は、江戸を描きながら、現代の私たちがSNSという免疫空間で直面している自己免疫的危機をも照らし出しました。円環に見える軽口の回帰は、実は差延による螺旋的な問いかけであり、正論の暴走をどう生き延びるかという課題を、私たちの前に突きつけているのです。

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三十七

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三十六(番外編)

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三十六

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三十五

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三十四

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三十三

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三十二

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三十一

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十七

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十六

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十四

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十三

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十一

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その九

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その八(番外編)

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その八

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その六

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その五

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その四

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その二

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その一

大河ばっか組!

多読で楽しむ「大河ばっか!」は大河ドラマの世界を編集工学の視点で楽しむためのクラブ。物語好きな筆司たちが「組!」になって、大河ドラマの「今」を追いかけます。

息を詰めるような恐怖は、もう描かれない。代わりにそこに立ち現れたのは、声を上げる必要すらない恐怖だった。誰も叫ばず、誰も罰せられず、ただその存在だけが語りの中心から退いていく。そして世界は、すでに取り返しのつかない〈更 […]

曽我祭とは、芝居の守護神として楽屋に祀られていた曽我荒人神のお祭りで、江戸の劇場が行った年中行事。町内の行列など、単に芝居小屋に止まらず江戸の町全体を巻きこんだお祭りだったそうです。祭りといえばハレの日、と言いたいとこ […]

市庭(いちのにわ)では文物を交換することを神が見届けることによって、別の世界と交流できると考えられたからだ 松岡正剛『見立て日本』「市場」 神ならぬ「終活読書★四門堂」「多読ジムClassic」「大河ばっか!」3ク […]

恐怖の語りが息を縮ませるとき、世界は別の呼吸を求め始める。その呼吸は、名のない訪れ──まれびとの影とともに現れ、沈黙の底で生まれた小さな火を祝祭の灯へと育てていく。 大河ドラマを遊び尽くそう、歴史が生んだドラマから、 […]

もぐもぐタイム。という言葉が頭をよぎったほど、元気を取り戻しつつあるおていさんをはじめとして、みなさんがおいしいものを召し上がっている回でした。というほどに、「食べる」「食べられる」ということが生きていく上では大事なこ […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-10

マンガにおける短詩系文学といえば四コママンガということになるだろう。四コママンガに革命をもたらした最重要人物の一人である相原コージは、そのものズバリ『漫歌』をものした。

2025-12-09

地底国冒険譚の主人公を演じ切った幼虫と灼熱の夏空に飛び立った成虫、その両方の面影を宿すアブラゼミの空蝉。精巧なエンプティボックスに見入っていたら、前脚にテングダニの仲間が付着しているのに気づきました。

2025-12-02

{[(ゴミムシぽいけどゴミムシではない分類群に属している)黒い星をもつテントウムシに似た種]のように見えるけど実はその偽物}ことニセクロホシテントウゴミムシダマシ。たくさんの虫且つ何者でもない虫です。