-

[AIDA]シーズン1 ボードインタビュー:長谷川眞理子さん◆前編 「ここ最近の20万年」越しに捉え直す、今とこれからの社会像

- 2023/03/04(土)10:30

-

今年度もハイパーエディティングプラットフォーム[AIDA]がはじまっている。「生命と文明のAIDA」を考えたSeason1から、Season2では「メディアと市場のAIDA」に向き合い、現在開講中2022年10月から始まったSeason3のテーマは「日本語としるしのAIDA」。新シーズンの展開とともに、過去シーズンのボードメンバーからの声に耳を傾けてみたい。

※内容は取材時のもの

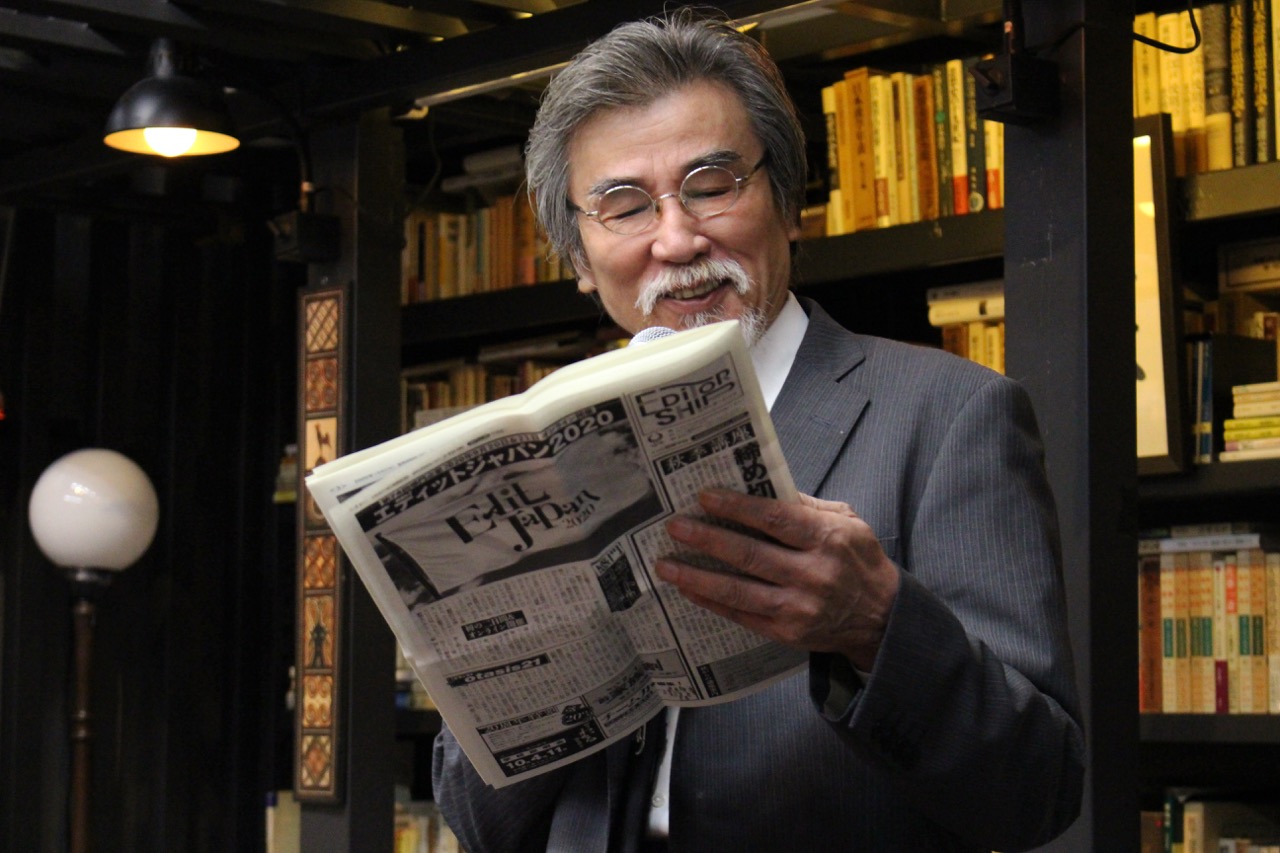

コロナ禍におけるこの1年の社会環境の変化は、10年あるいは数十年分に相当するという声を多く聞きます。ではこの数十年の変化は、600万年のヒトの歴史から見た時に、どのように映るのでしょうか。ホモ・サピエンスが生まれて以降の20万年を「ここ最近」と表現する、Hyper-Editing Platform [AIDA]のボードメンバーであり、自然人類学者の長谷川眞理子さんに、人類の進化の文脈からみた現在とこれからの社会像についてお話をお聞きしました。

長谷川眞理子(はせがわ まりこ):1952年東京都生まれ。東京大学理学部卒業。イェール大学人類学部客員准教授、早稲田大学教授などを経て、現在は総合研究大学院大学学長を務める。専門は行動生態学、自然人類学。著書に『生き物をめぐる4つの「なぜ」』(光文社新書)、『進化とはなんだろうか』(岩波ジュニア新書)、『世界は美しくて不思議に満ちている』(青土社)など。

◆人間の遺伝進化のチャンスは1万年間に400回しかない

―― 長谷川先生がご専門とされる自然人類学の観点から見ると、今の私たちが置かれている状況はどう見えるのでしょうか。チンパンジーとヒトの系統が分かれてから600万年、我々自身であるホモ・サピエンスが誕生して20万年、人類進化の時間軸から見ると、産業革命以降の200年、あるいは情報コミュニケーション技術が浸透したこの20年は、その変化のスピードにおいて異様な時代であると言えると思います。

長谷川眞理子(以下、長谷川) 人類の進化の時間軸について実感を持つのはなかなか難しいかもしれません。まずは、そもそも私たちの体がどのように作られているかに思いを向け、今の暮らしがこの体に合っているのかどうかを感じてみるといいと思います。

たとえば「時差ボケ」を考えると分かりやすいでしょう。飛行機ができたことで、半日もあれば地球の反対側に行くことができるようになりました。でも体はその移動と時間のずれに順応できないわけです。だから時差ボケが起こる。わたしたちの体には体内時計が備わっていて、時間の流れにどう対応していくかは、進化の過程で体に刻まれていることなんですね。月の満ち欠けや日の出、日の入りのサイクルの中で暮らしながら、自分の中に時間の感覚を作り上げてきました。これは人間だけではなく、他の動物も同じです。

人工的な移動手段によって、時間と距離の関係を飛び越えたり、電灯やブルーライトに照らされながら稼働時間を自在にコントロールする社会は、人類の歴史から見ればごく最近おこった特殊な状況です。それがどれほど体にストレスをかけているか、時々考えてみるといいでしょう。

―― わたしたちはそうした環境に適応しているつもりでいます。しかし、数十年程度の単位では、そのときどきの環境変化に応じて、リアルタイムに体を進化させるようなことはできないのでしょうね。

長谷川 進化とは、遺伝子の変化が次の世代に受け継がれ、その世代で多くの子どもが残ればまた次の世代に継がれる、そのプロセスを通して起こってきた結果のことです。仮に人間の一世代を25年とすると、遺伝子が変わるチャンスは1万年間で400回しかないことになります。

ちなみに象の進化のチャンスは30年に1回、犬は2年に1回です。大腸菌は30分に1回分裂するので、30分に1回、進化のチャンスがある。だから細菌類はすぐに耐性菌ができるんです。人間が抗生物質で細菌を殺そうとしても、あっという間に耐性菌が出てくる。進化速度の早さは、世代時間によります。

動物の体温調節の仕組みや情動系の働きはとても複雑で、数百万年の進化を経て作られてきたものです。たかだか1万年の間の400世代くらいではそうそう変わるものではありません。数百年から数十年の環境変化に対しては言わずもがなです。

1万年間で起こった進化の例としては、乳糖耐性の獲得があります。牧畜民は家畜のミルクを飲みますが、もともと哺乳類のおとなは生ミルクを飲めないんです。授乳中はミルクを分解できるけれど、離乳するとミルクを消化できなくなります。これは離乳と同時に乳糖が分解できなくなるというスイッチが哺乳類に組み込まれているからなんですが、このスイッチ機能に関与している遺伝子はたった1つしかないんですね。その1つの遺伝子が変化したことによって、おとなになっても乳糖が分解できる個体が出てきた。それは牧畜で過ごしている人々にはとても有利な変化です。乳糖耐性の遺伝子に突然変異が起こって、その遺伝子を持つ個体が牧畜という特定の環境の中で多く生き残り、結果として、離乳してもミルクを飲める人の割合が多くなる。なお、遺伝子の突然変異はコピーエラーによって起こります。DNAの複製の仕組みは必ずしも完璧ではないので、必ずミスが出る。単なる間違いなのでどちらの方向に行くかは誰にも分からない。たいていのものは意味がない変化です。

◆600万年前から人類の遺伝子に組み込まれていた「学習」という能力

―― たまたま起こるコピーエラーによって、結果的に環境に適応できる個体が残っていく、ということなのですね。一部の動物や人間が持つ社会的な機能についても、徐々に進化して今の形になってきたのでしょうか。たとえば人類は何万年も前から男女のペアで育児をしてきましたが、たいていは集団の中での育児であって、2人だけで子どもを育てることはなかったのですよね。

長谷川 いまも、機能的な意味では、誰の力も借りずに1人で暮らしている人なんていないし、そういう意味では2人だけで子どもを育てているわけでもありません。貨幣経済以降、どんな機能もお金で買えるようになったので、共同で暮らしている感覚が持ちにくくなっているけれど、いまでも人類は、たとえば食物を育てたり、生活に必要なものを作ったりして、誰かに何かを代替してもらいながら生きています。

コンパートメンタライゼーションと言いますが、人類にとって分業化は必然なんです。社会的な役割や職業だけではなく、細胞から内臓まで、全部コンパートメンタライズされている。それらが互いにコネクトし、1つのものとして機能しているんです。

社会や市場は、分業化された機能が貨幣でコネクトされています。物々交換では、互いの欲望が合致しないと交換が成立しないわけですが、貨幣の導入によって、いたるところで価値の交換ができるようになりました。貨幣はまさに第2の言語です。貨幣のような、価値を媒介する機能が誕生するまで、狩猟採集民は食べ物を確保するのも家や衣服を作るのもすべて自分たちでなんとかする以外になかった。それらは1人ではできないから、集まって暮らすんです。一方、現代人は、自分の力だけでできることはとても少ないですが、価値を貨幣で交換する仕組みを持っています。そういう意味では、昔も今も本質的には変わらない。1人では生きていけないから、社会を形成し、分業し、協力するんです。

人間が生きてきた環境の共通項を抽出すると、どの民族もかなり高栄養で高エネルギーの食べ物を食べてきたことが分かります。北極のイヌイットであれ、オーストラリアのアボリジニであれ、アフリカのサン人であれ、大変栄養価が高いものを食べているんですね。こうした食料を獲得するのはとても難しいことなので、おとなは子どもにたくさんのことを教えてあげないといけないし、子どもは1人前になっていく過程で多くのことを学習しなければならない。生きていくために、大量の情報を学習する必要があるんです。男女のペアボンド(夫婦の絆)で育児をする、三世代が同時に生活するなどの家族環境では、学習も大切な共同作業でした。

―― 同じ年齢の者が集まって学ぶ環境は、ごく最近できたもので、もともとはOJT(On-The-Job Training)を通して、多様な年齢の中で互いに学び合っていたということですね。

長谷川 長らく人類は、異年齢集団の中で、上の子が下の子を教えるのが普通の状態でした。江戸文化研究者の田中優子さんがおっしゃっていたことですが、寺子屋では子どもたちが思い思いに机に座って、チューターのような上の年齢の子がそこに付いて教えてあげていたそうですね。先生はそれをたまにサポートする役割だった。子どもたちは集団の中で互いに教え合ったり、時には冒険をしたりして成長していった。こうした異年齢集団は、狩猟採集民族から農耕民族、近代社会になるまで当たり前に存在していたんです。

遺伝子には学習の基本的なプロセスが組み込まれていますが、何をどう学習するかは入っていません。特に言語の学習は本能的なもので、子どもはある時期に必ず喋りたくなります。19世紀のジョン・ホーン・トゥークという言語学者は「言語を獲得することは、パンを焼いたり酒を醸造したりするのと同様の技術である」と言いましたが、ダーウィンは「学習を要するという点では確かに同じだが、言葉を話すことへの本能的傾向において、(言語の獲得は)他の技術の習得とは全く違う」と言っています。「どんな子どもも勝手に言葉を喋り始めるが、本能的にパンを焼いたり、酒を醸造したいと思う者はいない」と。喋りたい衝動と喋ることに適合したいという欲求が人間には備わっています。けれど、それが何語になるかは環境次第です。

このような「学習する能力」を使って、狩猟採集民の子どもは獲物を捉える方法を学び、現代の子どもは学校で国語、算数、理科、社会を学ぶ。この学ぶという基盤については、人間の誕生以来、変わらないことなんです。

◆「あの山の向こうには何があるんだろう?」という好奇心が人類をここまで運んできた

―― 「学ぶ」ことのおおもとには「好奇心」があるのだと思いますが、これは人間特有のものでしょうか。人類がかつて森を出たのは好奇心からだったんじゃないかと、以前、長谷川先生はおっしゃっていたことがあります。非常に面白い観点だなと思いました。

長谷川 600万年前にチンパンジーから別れた時、最初の祖先はまだ森にいたけれど、200万年前にだいぶ寒くなって森林が少なくなった頃、人間の祖先である最初のホモ族は森から出て、開けたところに向かいました。森林に比べると非常にハードな環境です。ホモ族があえて森林を出たのは、居住環境が狭くなった等のやむにやまれぬ事情があったのだと思いますが、その先が問題で、わたしたちの祖先はアフリカからも出て、ユーラシア大陸まで歩いて行ったわけです。どうしてそんな遠くまで歩いていく必要があったのか。その理由は「あの山の向こうには何があるんだろう」という好奇心だったんじゃないかと、私は思っているんです。

ホモ・サピエンスは7万年前にアフリカを再度出て、ユーラシア大陸だけではなく、全世界に広がります。環境変動が厳しい中で、ここまで広がる必要性はない。そこに合理的理由はなかったと思うんです。

―― 「あの山の向こうには何があるんだろう」と思うことは、人間の特質なんでしょうか。

長谷川 認知能力が発展すると、因果関係が分かるようになります。動物的な反射的反応ではなく、「こうしたから、ああなった」という、因果関係や連鎖関係が分かるので、新しいことを見つけようとする一段上の好奇心が出てくる。人類進化学者の海部陽介さんが、日本人は台湾からカヌーで渡ってきたことを検証する再現プロジェクトを行っていましたが、台湾の山の上から見ると、晴れた日には沖縄の島が見えるらしいですね。台湾にいた人が「あそこに行ってみよう」と思ったのではないか、と言っていました。

好奇心には脳が関係しています。先程の乳糖のような単純な話とは違い、脳にはものすごくたくさんの遺伝子が関わっていて、非常に複雑な進化を遂げてきています。だから人間の脳は1400ccという特大サイズになったんです。チンパンジーの脳の容量は380ccです。ホモ・サピエンスが出てきたのが20万年前で、ホモ・エレクトスは200万年前。長い時間をかけて、現在のわたしたちの脳ができた。その脳の仕組みがあまりにうまくできていたので、人類はここまで生き延びることができたんです。

狩猟採集民が単純だと思ったら大間違いで、彼らの暮らしにはどれほどの学習や対応が必要かと言ったら、それはすごいものです。その脳で人類はやってきているわけであって、現代のこの環境で暮らすために脳が作られたわけではないんです。もともと人間はすごい生きものなんです。

後編へ続く…

取材:安藤昭子(編集工学研究所)、仁禮洋子(編集工学研究所)

執筆:安藤昭子

撮影:小山貢弘

編集:谷古宇浩司(編集工学研究所)

※2021年4月21日にnoteに公開した記事を転載