鳥は美味しいリンゴを知っている。リンゴに鳥が突っついた穴がある。よってこのリンゴは美味しい。

──「これは美味しいから」といただいた農家さんからのオマケ。切れば甘味成分ソルビトールが沁みていた。覗いてみたくなる世界は尽きない。

約7時間にわたる敢談儀は、花伝所所長・田中晶子の問いからはじまった。

【すく】という漢字をどのくらい思いつきますか。日本人はどのように【すく】という言葉を使ってきたでしょうか。

花伝所は世阿弥の『風姿花伝』(花伝書)に準えて松岡校長が名付けた講座名である。世阿弥は少年期に足利三代将軍義満の目に留まり、花の稚児として寵愛された。また当時最高の文化人であった二条良基にも贔屓を受けて和歌や連歌などを習い、技を磨き、やがて能を大成して複式夢幻能という高度な様式を生み出していく。

ここで田中所長は、後ろに貼られていたポスターに放伝生たちの注意を向けた。

2005年に花伝所が立ち上がったときにつくられたポスターには、櫛の写真とともに「梳いて、透いて数寄になる。」という言葉が添えられている。田中所長は【すく】の一端を紐解いた。

何かを何かによって梳(くしけず)ること。それを【すく】といいます。「土を鋤く」「紙を漉く」「髪を梳く」「風が透く」「木を剝く」「心を空く」。いろいろな【すく】がある。そして「好く」であり「好き」「数寄」でもある。

「スキ=数寄」の奥には「スサビ」があり、「スサビ」はもともと「荒び」と綴り「荒ぶる」という意味があります。やがて「遊び」とも綴られるようになった。さらに「スサビ」は「サビ」や「ワビ」にもなり、利休や芭蕉にも受け継がれていきました。

「スサビ」「スキ」「ワビ」「サビ」といった「数寄」の感覚で心をグルーヴさせるということを日本人はやってきた。そういう流れの只中にいた世阿弥の『風姿花伝』をもとに、みなさんが取り組んできた花伝所のプログラム「花伝式目(かでんしきもく)」はつくられているということにも思いを馳せてほしい。

「歴史的現在」のなかで花伝所のプログラムを了えた放伝生たちは、数カ月後には師範代として教室をうけもつ。「イシス編集学校の小さな茶室のような教室で、大きなグルーヴを起こしてほしい。そしてぜひその先の【編集道】を考えていってください」。田中所長はこれからへの期待を込めてマイクを置いた。

松岡校長は『日本数寄』の単行本あとがきでこう書いている。

いま、日本は漠然としすぎている。

疲れているわけではない。一部には熱意もある。ところが、何かが発揮されないまま、すっかり沈殿したままになっている。歴史と現在が大胆に交錯しないからである。日本は漠然ではなく、もっと渾然としたほうがいい。でなければ、日本数寄は出てこない。

この文章が書かれたのは2000年。それから四半世紀が経とうとしているが、「何かが発揮されないまま」「すっかり沈殿したまま」という状況は変わっていないのではないか。いまこそ歴史と現在を大胆に交錯させ、渾然を怖れずに数寄の編集力を発揮したい。時代の”櫛の歯”になってみたい。2024年は、40[花]放伝生たちの出番だ。

福井千裕

編集的先達:石牟礼道子。遠投クラス一で女子にも告白されたボーイッシュな少女は、ハーレーに跨り野鍛冶に熱中する一途で涙もろくアツい師範代に成長した。日夜、泥にまみれながら未就学児の発達支援とオーガニックカフェ調理のダブルワークと子育てに奔走中。モットーは、仕事ではなくて志事をする。

本楼に中3男子が現れた。テーブルにつくとかぶっていた黒いキャップを脇へ置き、きりっとした表情を見せる。隣に母親が座った。母は数年前にイシス編集学校の存在を知り、興味を持ちながらもイベント参加にはなかなか勇気が出なかった。 […]

先月、目の前に1冊の本が落ちてきた。部屋に積まれた本の小山から飛び出したのは、松岡正剛校長の著書『17歳のための世界と日本の見方』(春秋社)だ。それからというもの、SNSでイシス編集学校の宣伝を見かけることが急に増え、勢 […]

11/23(日)14~15時:ファン待望の「ほんのれんラジオ」公開生トークイベント開催!【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

母が亡くなった。子どもの頃から折り合いが悪かった母だ。あるとき知人に「お母さんって世界で一番大好きな人だよね」と言われ言葉を失ったことがある。そんなふうに思ったことは一度もない。顔を合わせばぶつかり、必要以上に口もきかず […]

申込受付中!10/26開講「山片蟠桃『夢の代』を読む」◎イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」

イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」。「みんなで読めば怖くない」の精神でこれまで数々の難読古典に挑戦してきました。10月26日からの新コースは、江戸後期の町人にして驚くべき大著を残した異才・山片蟠桃(やまがた・ばんとう) […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-31

鳥は美味しいリンゴを知っている。リンゴに鳥が突っついた穴がある。よってこのリンゴは美味しい。

──「これは美味しいから」といただいた農家さんからのオマケ。切れば甘味成分ソルビトールが沁みていた。覗いてみたくなる世界は尽きない。

2025-12-30

ほんとうは二つにしか分かれていない体が三つに分かれているように見え、ほんとうは四対もある脚が三対しかないように見えるアリグモ。北斎に相似して、虫たちのモドキカタは唯一無二のオリジナリティに溢れている。

2025-12-25

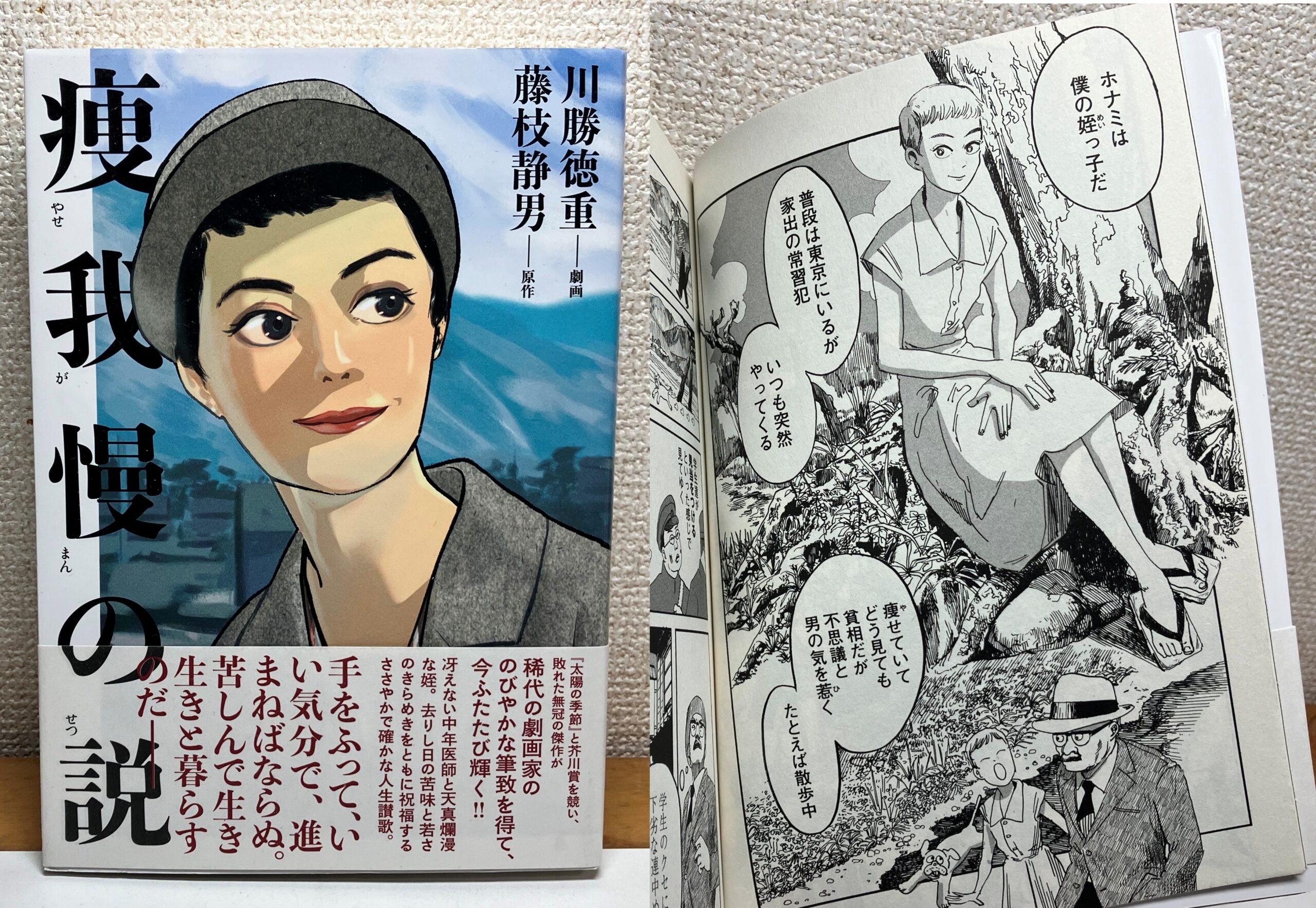

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。