-

【近江ARS】瀬戸を越えよー12/21(水)第3回「還生の会」

- 2022/12/19(月)23:58

-

古くは「淡海(あわうみ)」と呼ばれたこの地は、律令制の導入に伴い「近江」と記されるようになった。

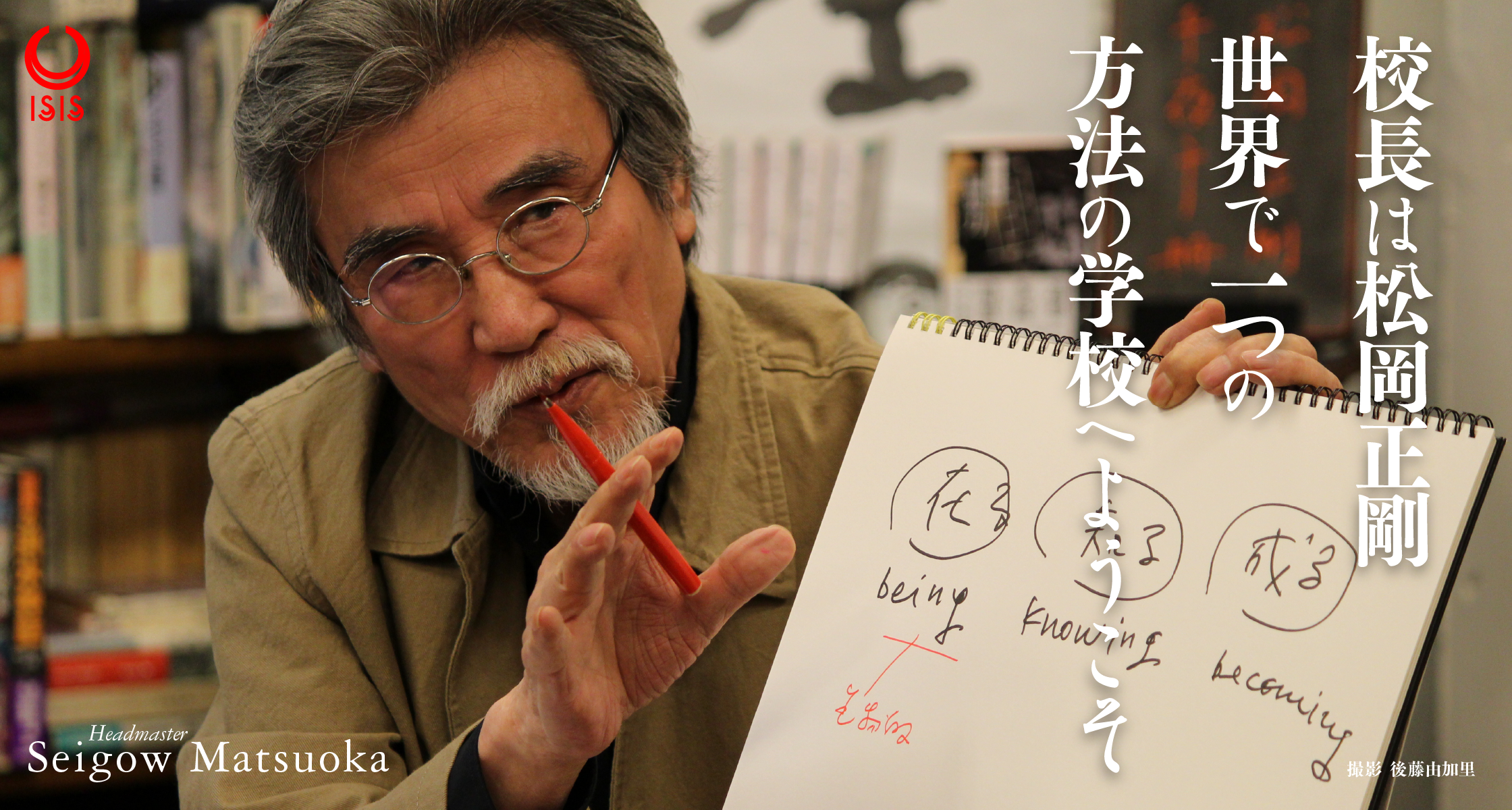

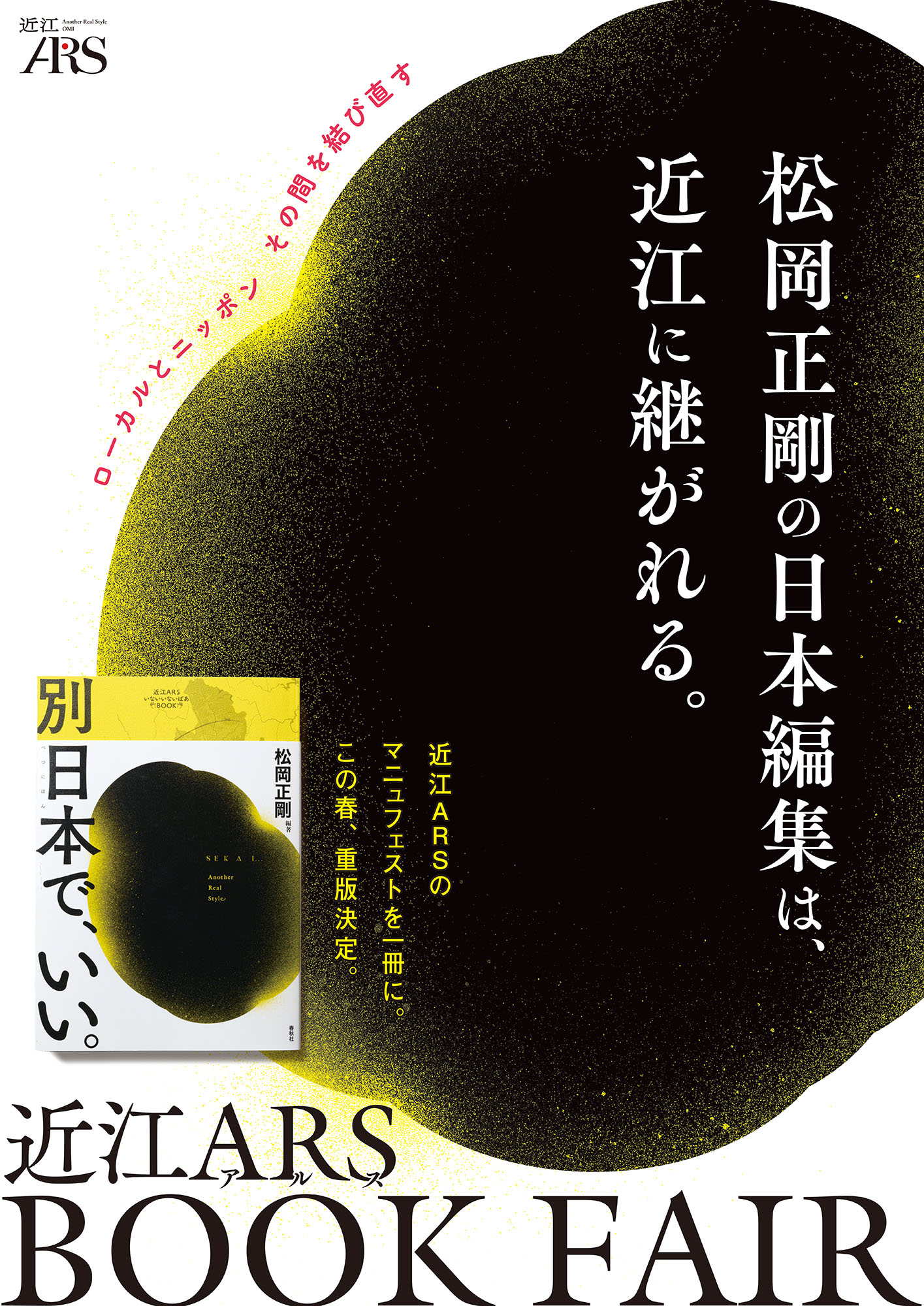

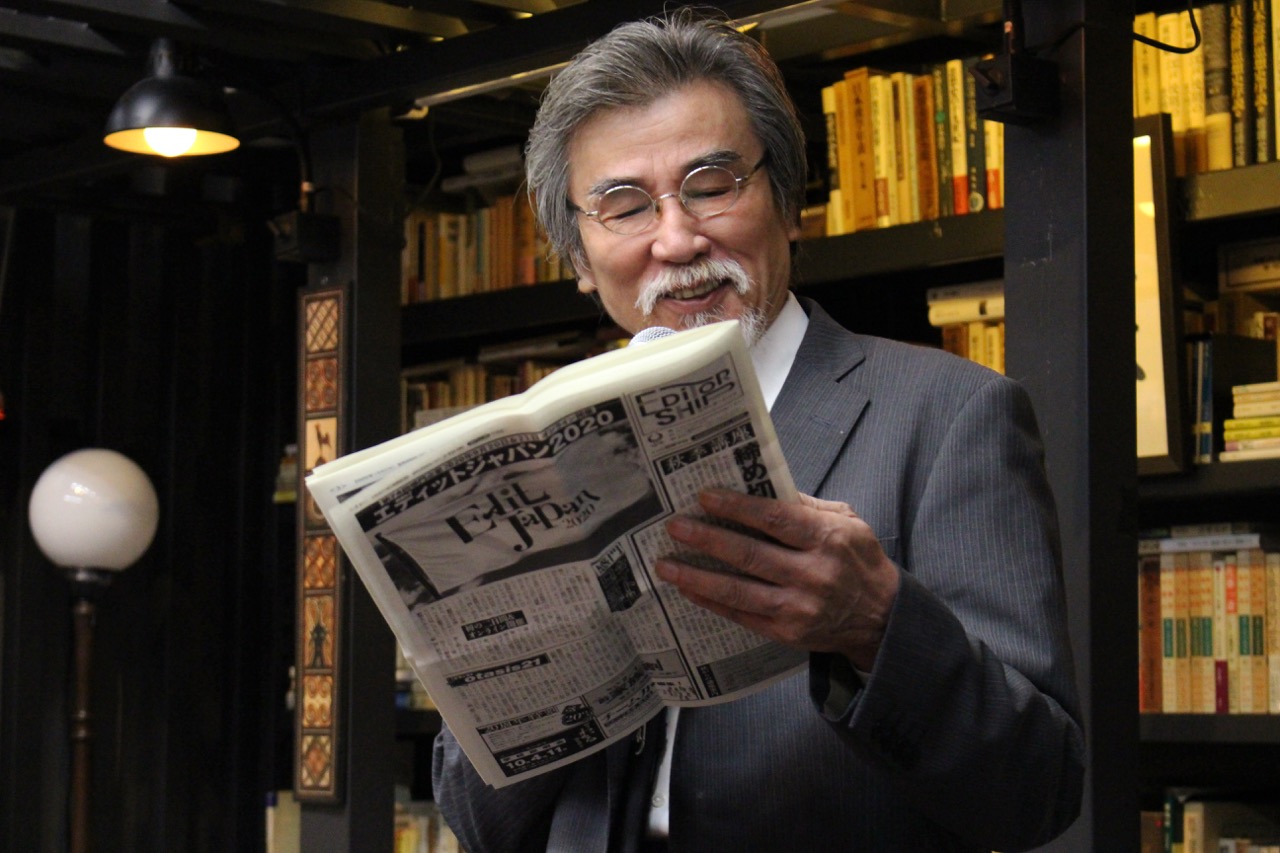

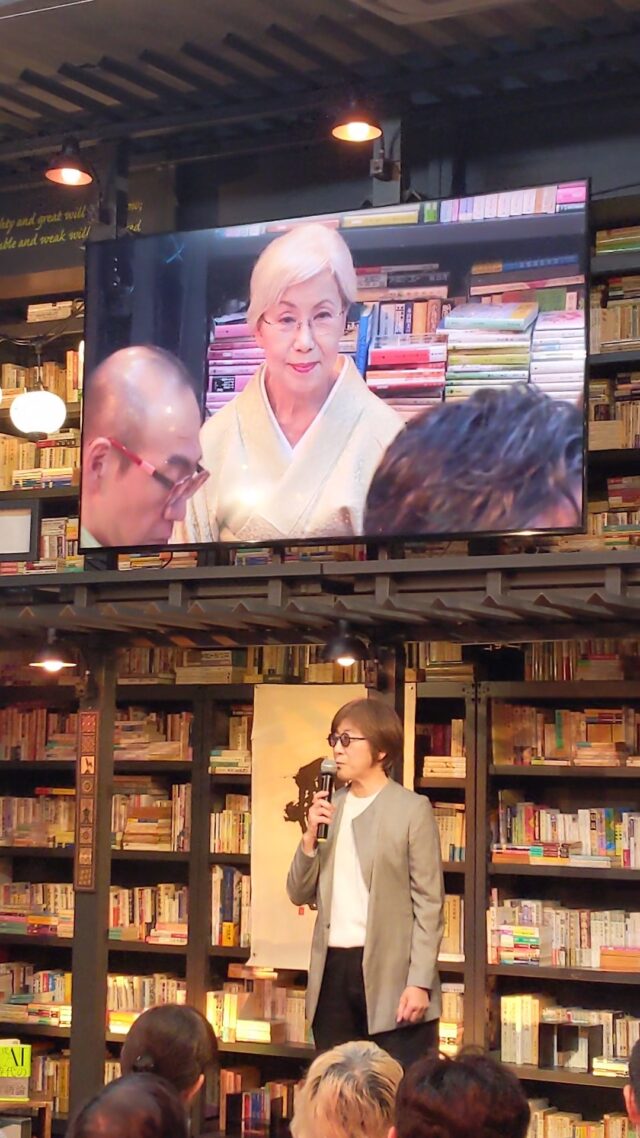

2021年12月3日、いつしか世間の関心からは遠のいたこの地に「近江から日本が変わる」と掲げる一座が姿を現した。松岡正剛により「近江ARS」と名付けられた面々は、近江から日本の「もうひとつのスタイル(Another Real Style)」=「新たな日本の様式」を生み出すことを目指す。

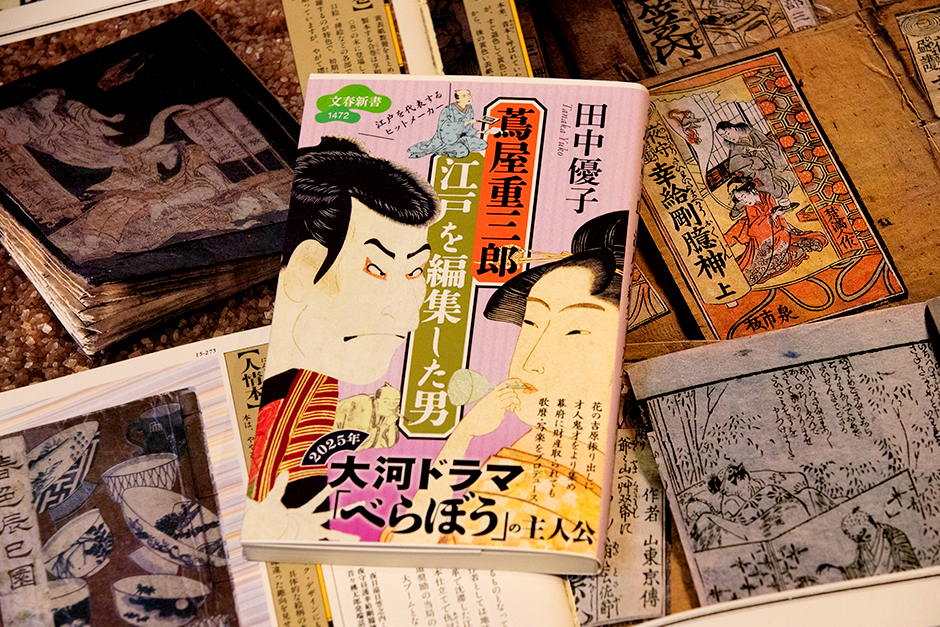

一座の発端となった、近江にルーツを持つ松岡正剛と三井寺長吏の福家俊彦の出会いを為したのは、この地で中山倉庫を営んできた中山雅文だ。グローバル資本主義に藻掻き、抗い、AIDA受講に至る。松岡を慕い、その方法を自らに刻むべく守破離を終えた。タッグを組むのは、百間の和泉佳奈子だ。伝説となった松丸本舗、記憶に新しい角川武蔵野ミュージアム「エディットタウン」、松岡の片腕となって数々のプロジェクトを生み出してきた。両者の「近江に息づく物語を編みなおし、現代の日本を問いなおしたい」という宿望が一座を牽引し、形を帯び始めた。

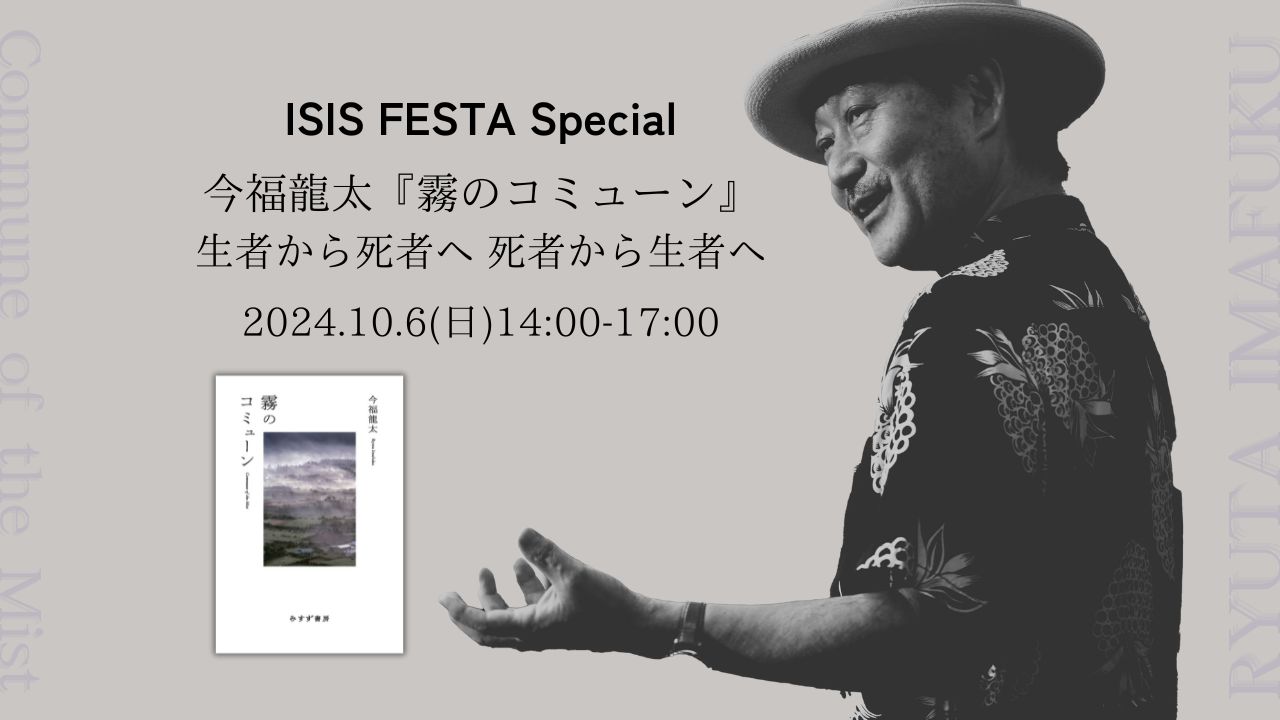

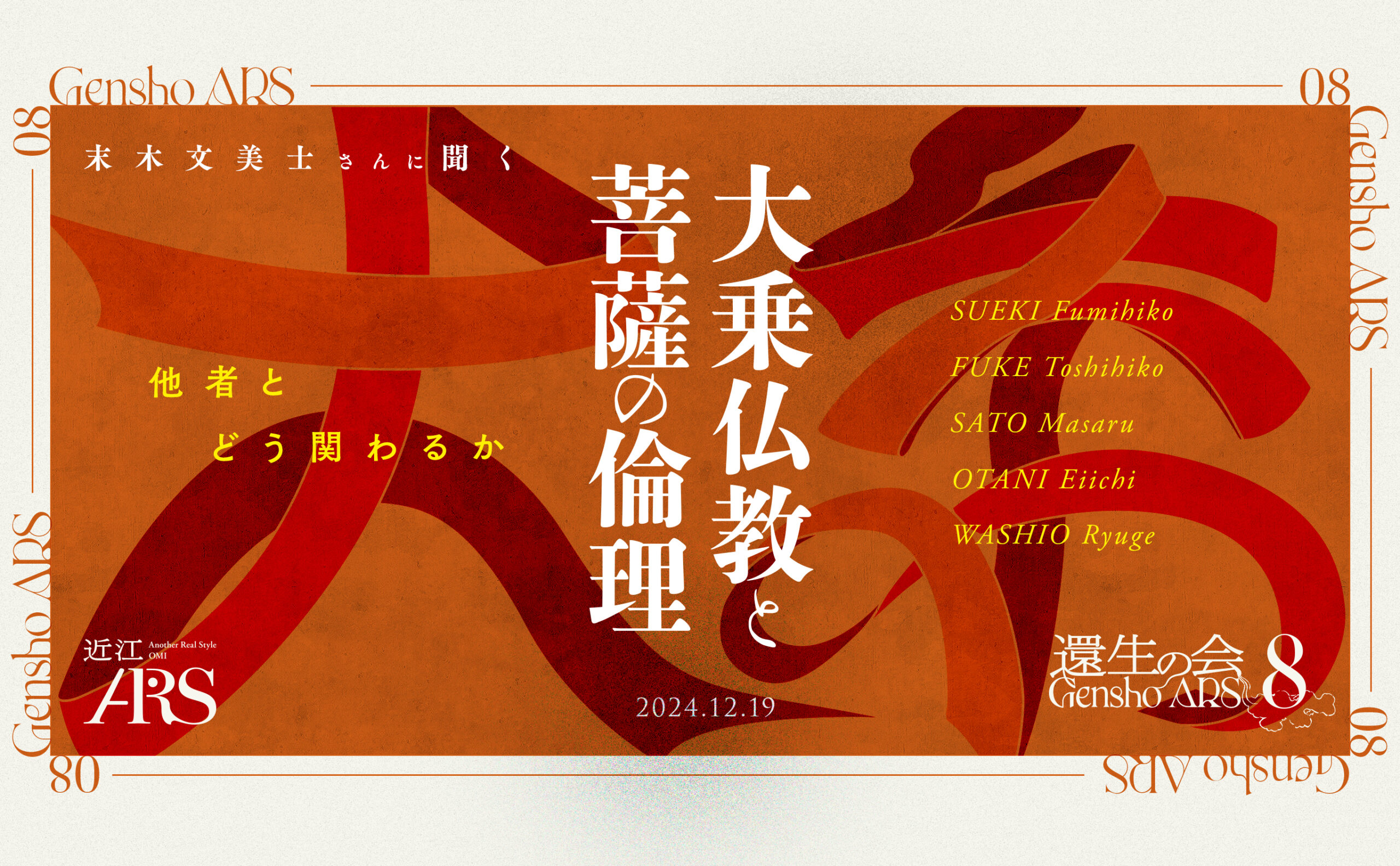

お披露目からちょうど1年経った近江ARSの核となる試みのひとつが「還生の会」である。松岡、福家が、仏教学の第一人者である末木文美士氏を迎える。松岡も目から鱗が落ちたという『日本仏教史』は、仏教思想の歴史と共に、日本思想の来し方をも立ちあげる。多くの著作には「日本を眺めるための仏教」が通底する。仏教に縁の深い近江にて、三者で日本仏教を捉えなおし、日本の奥へと分け入ろうというのだ。

来たる2022年12月21日、第3回目となる「還生の会」が開催される。初回の「日本仏教の見方」、第2回目の「国家と宗教―最澄の目指したもの」に続くテーマは「草木は成仏するか?ー日本仏教の自然観・人間観」である。「草木のような植物でも仏になる」という草木成仏論は、どこからきたのか。われわれの自然観に迫る一日となろう。

松岡による「会を通じて『伏せられたものが開いていくこと』を全身で感じてほしい」という言葉が近江ARSには響いている。「ありったけの五感をはたらかせ、思考を巡らせていただきたい」と一座による場づくりには余念がない。幕開けの瞬間まで整え続ける。

三井寺を囲む山の姿、会場に配するオブジェ、饗する茶菓。今この瞬間も用意の只中にある。第2回目は、当日の午前中に決まったという福家による鐃鉢(にょはち)という打楽器の演奏で開幕した。第3回目は、これに匹敵する、いや超越する演奏を企てている。大いに期待されたい。

日本では、「もてなし」「しつらい」「ふるまい」の三つが関わりあって「場」を動かしてきた。冬至冬中冬始め、寒さの極みを迎えるなか、瀬戸を越えんとする「しつらい」はどのような景色をたちあげるだろうか。見逃すなかれ、体感すべし。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

近江ARS 第3回「還生の会」の詳細

◎日時

令和4年12月21日(水)14時~20時30分頃(受付開始13時30分)

◎テーマ

「草木は成仏するか? 日本仏教の自然観・人間観」

◎場所

三井寺事務所

滋賀県大津市園城寺町246 〒520-0036

◎出演

末木文美士 未来哲学研究所所長

松岡正剛 編集工学者

福家俊彦 三井寺長吏

◎定員

現地参加 約70名(満員御礼にて締め切りました。)

オンライン参加 約120名

※オンラインは12月20日(火)夕方まで申し込み可能となっています。

◎お申込みはこちら

https://arscombinatoria.jp/omi/news/19

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━