コナラの葉に集う乳白色の惑星たち。

昆虫の働きかけによって植物にできる虫こぶの一種で、見えない奥ではタマバチの幼虫がこっそり育っている。

因みに、私は大阪育ちなのに、子供の頃から黄色い地球大好き人間です。

救済はつねに非対称であり、誰かを救いながら、誰かを置き去りにする。その非対称から立ちのぼる怨嗟を、どうすれば嘆きではなく物語へと変えられるのか。名を与え直すその行為こそ、不条理に抗する人間の誓いであり、確かな編集の営みである。

大河ドラマを遊び尽くそう、歴史が生んだドラマから、さらに新しい物語を生み出そう。そんな心意気の多読アレゴリアのクラブ「大河ばっか!」を率いるナビゲーターの筆司(ひつじ、と読みます)の宮前鉄也と相部礼子がめぇめぇと今週のみどころをお届けします。

第三十二回「新之助の義」

不条理を我が身に引き寄せて

どうして、これほど不条理なのか――。そういうことにどちらかといえば鈍感であろうとした私(宮前)でさえ、近ごろはふとした拍子に、この言葉を飲み込めなくなることがあります。

満員電車に押し込まれて通勤する人もいれば、テレワークで孤独に画面を眺め続ける人もいる。給料は税や社会保険料で削られ、残りは住宅ローンや家賃に消えていく。親の介護が重くのしかかり、日々の生活費のやりくりにも気を揉み、将来を思えば不安がよぎる。成果を上げても必ずしも賃金に結びつかず、非正規雇用であれば収入はさらに不安定で、病や事故に遭えば暮らしは一気に揺らぐ。

社会を支える労働が十分に報われない現実があるのに対し、数字の上を行き交う資金や市場のうねりが、一瞬にして莫大な富を生み出すこともある。質の異なる仕事を比べて優劣や責任を論じることに意味はない。むしろ、社会を支える労働の重みに対する対価と、資本の流れが生む富とのあいだに広がる落差こそが、不条理の輪郭を際立たせている。

そして、その落差は、日々の風景の中にも姿を現す。地方の町工場が人手不足に悩むそばで、都市部のタワーマンションには眩しい暮らしが映し出される。テレビの報道も、SNSの画面も、その煌きを映し出し、かえって私たちの部屋の影を濃密にする。

不条理に胸はざわめくのに、私たちはすぐに自分を言いくるめようとする。「努力は必ず報われる」「ただ運が悪かっただけだ」「世の中とはそういうものだ」――そうした言葉を反芻しながら、また次の日を、生きていく。

けれど――本当にそれでよいのだろうか。

私は医療の現場に立っていた者として、小児で重い病に罹った人、若くして命を失った人を幾度も見てきました。理不尽という言葉では言い尽くせぬ現実を前にすると、「五体満足で生きられるのだから、不条理などと嘆くのは贅沢な感傷だ」と思わざるを得ない。だからこそ、不条理を感じてしまう自分への呵責も常にあるのです。けれども、やはり感じてしまう。生きて在ることと、そこに影のようにまとわりつく経済的な不条理とは、現代社会においてどうしても切り離せないのです。

歴史を振り返れば、同じ問いが繰り返されてきました。天明の飢饉に襲われた江戸の町では、人々は施し米に長蛇の列をつくりました。施し米は臨時の救済として配られましたが、その量は僅かで、受領するための条件は厳しく、誰もが受けられるわけではない。親を失った子どもだけの家や、働き手のない家は救済から漏れることもありました。飢えに直面した庶民の目には、あまりに不公平で冷酷に映ったはずです。

一方で、幕府の御蔵には米が積まれていました。武士への俸禄や市場調整のために備えられた米でしたが、その多くは庶民の口に届かず、商人による買い占めや投機が拍車をかけました。「米はあるのに、なぜ私たちには渡らないのか」という憤りは爆発し、打毀しへと発展します。そこに浮かび上がるのは、「富はある/だが届かない」という構造そのものでした。

もちろん、天明の飢饉で飢えに直面した人々の苦しみは、現代の比ではなかったでしょう。当時の人々の絶望に比べれば、現代人が抱く不条理など些細に見えるかもしれません。けれども、それでもなお似た問いが時代を超えて甦るのは、不条理の奥底に共通する「仕掛け」が潜んでいるからです。

固定される者と、変動を操る者

経済的不条理の根本には、「固定」と「変動」の非対称があります。

江戸の農民は、豊作であれ凶作であれ、年貢の量はほぼ変わりませんでした。稲が実らず飢饉に襲われても、村ごとに割り当てられた石高は容赦なく課される。しかも米は長く保存できず、余剰を蓄えるにも限度がある。暮らしは常に薄氷の上にあり、天候ひとつで家計は簡単に崩れ落ちました。

一方で米商人や金融業者は、市場の変動を味方につけました。凶作で米価が高騰すれば買い占めて売り抜ける。逆に豊作で値が下がれば買い叩いて蔵に積み上げる。つまり彼らは「変動の側」に立ち、利益を増やすことができたのです。農民が「固定の負担」に縛られれば縛られるほど、商人は「変動の余白」で儲けを膨らませる。その非対称が繰り返されるたびに、富は少数へと偏っていきました。

現代も構造は変わりません。サラリーマンの給料は簡単に上がらず、税や社会保険料は毎月の「固定の出費」として確実に引かれる。電気代やガソリン代が高騰しても、支払わないわけにはいきません。非正規雇用で働く人にとっては、収入は不安定でも負担は変わらずのしかかる。家計はいつも綱渡りです。

その一方で、大企業や投資家は「変動」を味方につけられる。株価の値上がり、不動産の高騰、為替の揺れさえも利益に変える仕組みを持っている。地方で働く人びとがわずかな賃金を積み重ねて暮らす間、都市部の一握りの人間が市場の波を乗りこなし、資産を膨らませる。制度は静かに、しかし確実に、ある側に負担を固定し、別の側に利得を集中させるよう組み立てられているのです。

この仕組みを、人類学者デヴィッド・グレーバーは『制度的暴力』と呼びました。刀や銃で人を斬るわけではない。しかし、税率や契約条項、あるいは金融市場のルールといった「数字の網」によって、人々の生活をじわじわと削り取る。目には見えないが、終いには血が滲んでくるヤスリのような暴力です。

だからこそ、江戸の米騒動も、現代の格差も、突き詰めれば同じ問いに行き着きます。「なぜ、ある者は常に固定された重荷を背負わされ、別の者は変動を操れるのか?」この非対称に切り込まなければ、不条理の線は途切れることなく時代を貫いてしまうのです。

市場と救済のやさしい迷路

「市場は自由である」――この言葉ほど甘美で、そして欺瞞に満ちた響きをもつものはないでしょう。自由とは本来、誰もが同じ条件で競えることを意味するはずです。けれども歴史をひもとけば、市場は最初から「自由」ではなく、常に権力によって設計され、管理され、独占されてきました。

江戸の堂島米会所を例に挙げましょう。幕府の公認を受け、米の現物と手形をやり取りする先物市場が成立しました。農民が必死に育てた米も、その最終的な価値はこの取引所の帳簿の上で決まったのです。さらに株仲間制度によって、特定の商人が独占的な権利を与えられ、競争は「管理された競争」へと変質していきました。利益の流れは閉じた回路に封じ込められ、そこに加われない者はただ搾り取られる側に回るしかありませんでした。

この構図は近代以降の市場にも地続きです。経済史家カール・ポランニーが指摘したように、市場は自然発生的に生まれるものではなく、常に国家の制度に「埋め込まれて」設計されてきました。一度、強者に有利な設計が固まれば、それはあたかも中立であるかのように装いながら、同じ方向に富を流し続けます。まるで傾いた盤上で転がされるサイコロが、いつも同じ陣営を利するように。

現代のプラットフォーム独占も、この構図をなぞっています。検索、物流、通信、購買――私たちの日常はごく少数の巨大企業の網の中で営まれています。アプリのボタンひとつで物が届く便利さの代わりに、選択肢は急速に狭まり、価格の決定権は囲い込みの手の中に収まっていきます。知らず知らずのうちに、出口のない市場に生きることを強いられているのです。

そして、こうした市場設計を強固にするもうひとつの武器が「負債」でした。江戸では五人組制度が、借金を個人の責任ではなく村全体の責任へとすり替えました。誰かが年貢を滞納すれば、隣人までもが処罰の対象となります。もともとは助け合いの網であった共同体は、やがて相互監視の罠へと変わり、借金は単なる貸し借りを超えて「従わせるための規律装置」と化しました。現代のクレジットスコアやローンも、この系譜に連なります。ローンを背負った瞬間から就職や住居の自由は制限され、返済の鎖は世代をまたいで続いていきます。数字にすぎないはずの負債が、人間の未来を拘束する社会的な力へと変貌しているのです。人類学者デヴィッド・グレーバーが述べたように、負債とは経済の中立的な道具ではなく、むしろ人びとを従わせるための言語だったのです。

さらに忘れてはならないのが「囲い込み」です。イングランドで進められたエンクロージャーは、村人から共有地を奪い、市場労働へと駆り立てました。日本でも入会地や水利権が次第に私有化され、共同体が持っていた自給の基盤は細らせられました。かつてはただで使えた森や水が、貨幣を介さなければ利用できないものへと変わったのです。今日では特許やデータがその役割を担っています。知識や情報という「共有財」が壁に囲われ、アクセスには利用料が課される。資源が「通行料化」する社会では、支払い続けられる者とそうでない者との断絶が深まりゆくばかりです。

そして極めつけと言えるのが「救済の裁定」です。天明の飢饉において幕府が打ち出した「お救い米」は、政治的な駆け引きと遅延によって実効性をほとんど持たず、人びとは必死に列に並んでも救われませんでした。そこに突きつけられたのは、飢えそのもの以上に、「生きている者として数えられていない」という感覚でした。つまり「裁定」とは、人びとを選り分け、ある者を救い、ある者を切り捨てる線を引く行為であり、その線は避けがたく不平等と怨嗟を生み出すのです。ここで重要なのは、裁定を下す者が全能の神ではなく、人間であり制度であるという点です。ゆえにその裁定は必ず恣意や遅延、計算や失策を孕み、救済という名の下で新たな苦しみを生み出します。天明の「お救い米」がそうであったように、救済の名による裁定は、生を数える仕組みであると同時に、生を排除する仕組みでもあるのです。ここに露わになるのは、不完全な救済が生む避けがたい非対称です。ある者が救われることで、別の者は救われない者として際立ち、線のこちらと向こうに分断されてしまう。その非対称が積み重なり、怨嗟はやがて臨界点に達し、打毀しのような大規模な暴力へと転じていくのです。

では、なぜ現代日本では江戸時代と同じような打毀しが起きないのでしょうか。

それは制度が、怒りを正面から受け止めないように設計を変えたからです。現代に救済は“ある”のです。ただし段階的に仕切られ、申請という迷路へと姿を変えています。期限、書式、証明、所得基準――条件が複雑化されるほど、人びとは列をつくることなく個室化された手続きの中に散らされてしまいます。列ができなければ、怒りが連帯することもありません。「自分が受けられなかったのは手続きの不備のせいだ」と思い込ませるには十分すぎる仕掛けです。

責任もまた分散されます。国は「所管外」と言い、自治体は「権限の限界」を口にする。省庁は「制度設計」、現場は「運用」、委託先は「契約」を盾にします。誰に向けて怒鳴ればよいのか分からないうちに、言葉は宙にほどけていくのです。

情報もまた同じです。制度の全体像は専門語で覆われ、ニュースは断片的な数字を流すだけです。その結果、人びとの視界には「隣の誰か」の行動だけが大きく映し出されます。生活保護を受けた人、転売を行った人、迷惑動画を投稿した人――怒りは制度に届く前に、隣人へと向けられてしまいます。炎上や晒し上げは、制度を傷つけることなく、個人の reputations だけを焼き尽くします。

働き方の分断も、怒りの連帯を阻みます。非正規、委託、ギグワーク――雇用の継ぎ目が増えるほど、同じ職場にいながら「同じ労働者」ではなくなっていきます。組合は弱まり、評価は個別のダッシュボードで下されます。沈黙の方が安全だと人びとに思わせる構造が、声を押し殺す方向に働いていくのです。

さらに、怒りは「参加の仕組み」によって吸い取られます。パブリックコメントやアンケート、SNS上での意見募集――形の上では声を届ける機会が増えました。けれども書き込み、送信、拡散といった所作に感情が吸収され、身体を動かす前に疲労がやって来るのです。怒りは列をなす前にデータへと変換され、数字の山に埋もれてしまいます。

こうして現代の救済は、江戸時代よりも柔らかい顔をしているように見えます。しかしその実態は、怒りが一塊になって制度へぶつからないよう、毛細血管のように細かく枝分かれさせる「やさしい迷路」なのです。暴発しないから安全なのではありません。火薬は湿らされ、乾かされ、かき混ぜられ、別の出口を探しているにすぎません。匿名の誹謗、自己責任論の内向きの刃、静かな孤立――瓦礫のかわりに、私たちは言葉や沈黙で互いを削り合っているのです。

江戸の群衆は、北町奉行所という明確な扉に怒りを集めることができました。いまの私たちは、その扉を見失うように設計された街に暮らしています。だからこそ怒りは制度に属し続けています。届かないように、届く前から、届いた気にさせるように――それが「市場と救済」の現代的な仕掛けなのです。

分断される善意──救済の非対称が刻む裂け目

前述のように「救済の裁定」とは、誰を救い、誰を救わないかという線を引くことであり、その線そのものが避けがたく人々の関係を断ち切る力を孕んでいます。蔦重と新之助のシーンは、この不完全な救済による非対称がいかにして蔦重と新之助の友情を裂き、やがて群衆の暴発へと連鎖していくかが、丹念な演出を通して浮かび上がらせています。

蔦重が筆耕の原稿を受け取りに長屋を訪れたとき、外には罵声が飛び交っていました。施し米を受け取りに行ったものの、配給には「一人の働き手が多くの口を養い、しかも病で働けぬ場合」という厳しい条件が付され、多くの家が外されたからです。そこで蔦重は思わず「……困っている人から、って話じゃねぇんですか」と口にします。これは一見すれば常識的な発言でしたが、長屋では棘となって突き刺さり、「俺らのどこが困ってねぇってんだ」と即座に跳ね返されます。蔦重に悪意はなかったものの、この一言は他人事のような響きを帯び、現代で言えば「マウント」を取るような言葉として受け止められてしまったのです。善意のつもりの発言が、施す側と施される側という断絶を友情の内部にまで刻み込んでしまう瞬間でした。

そして、その裂け目が蔦重と新之助の間にも刻まれていることは、もはや明白でした。蔦重が原稿料に加えて米の包みを差し出そうとした刹那、蔦重が原稿料に加えて米の包みを差し出そうとした刹那、新之助は「……おふくと、とよ坊が亡くなったのは、俺が米を受け取ったからともいえる」と呟き、受け取りを拒否します。新之助の視線の先には、子どもの手を離れて久しい小さな玩具が、畳の上で転がったまま、光を失っていました。このシーンに凝縮されているのは、善意として差し出された米が、むしろ死を媒介してしまったという皮肉であり、「制度の裁定」による非対称がふたつの人生を断ち切る暴力として作用したという残酷な事実です。つまり、蔦重は無自覚のまま新之助に対して行った「救済の裁定」が不幸を呼び込み、二人の友情に消えぬ罅を刻みつけていたのです。

もちろん、「救済の裁定」による国家的な非対称を生み出したのは幕府です。田沼意次はこれを修正しようと、条件を付さない無差別の救い米を出します。蔦重もまた読売を刷り、「二十日に米が出る」と広く告知することで制度の修正を自らの編集行為として後押ししました。しかし、この試みは逆に裏目に出ます。二十日の約束は果たされず、群衆の期待は一気に失望と怒りへと転じてしまったのです。裁定のエラーを補おうとする行為そのものが、新たなエラーを生むという逆説がここに表れています。

そして、この綻びを突いたのが一橋治済でした。彼は物乞いに扮し、「米がなければ犬を食え」と群衆に吹き込みます。この虚偽の言葉は、丈右衛門の嘲弄と絡み合いながら群衆の心を煽り立て、鬱屈した怒りを一点へと収斂させていきます。ここに描かれているのは、制度の不発を背景に、デマと演出によって群衆の感情が操作される情報の暴力です。現代においては、SNSで過激な言葉が拡散し、鬱屈した不満が一挙に矛先を与えられる構造として理解できます。脚本家は治済の「デマ芝居」を通じて、言葉が暴力へと変換される危険な回路を批評的に浮かび上がらせているのです。

そして決定的な場面が訪れます。群衆が暴発寸前に達したとき、脚本は新之助の時間を切り離します。カメラは彼だけを切り取り、スローモーションとなり、音を削ぎます。新之助の脳裏には、妻・おふくの遺体と「お上は私たちを生きているとは考えないのかねぇ」というおふくの言葉が甦るのです。”生きている”という言葉と、”遺体”という、あまりにも酷な一対。ここで時間が落ちることで、観客は群衆の熱と新之助の内なる沈潜とを二重に体感します。外の世界は熱と速度を増しながら暴発へ突き進みますが、新之助の内面だけは沈潜し、過去の死と現在の飢餓と未来の暴力を一本の線に結んでしまうのです。

このスローモーションは単なる演出ではなく、「制度が作った裂け目」を人間の内面がどのように受け止めるのかを可視化する批評的効果を持っています。制度の不発が群衆を爆ぜさせ、その爆発の只中で新之助は「別の場所へ怒りを運ぶ」決断を下します。それが「お上のお考え——しかと受け取った!」という激昂となって顕れるのです。視聴者がこの選択を痛覚として理解できるのは、時間の断絶という演出が挟まれているからにほかなりません。

怒りから祭りへ──不条理を秩序に編み直す力

新之助の「世に殺された」という叫びは、その暴力を全身で受け止めた人間の言葉でした。ここから物語はいよいよ「打毀し」という臨界点へと流れ込んでいきます。しかし脚本家は、ここで単なる暴発の図ではなく、編集者・蔦重の「ズラす力」を浮かび上がらせるのです。

蔦重は、群衆に混じる新之助を必死で呼び止めます。 「新さん、打ちこわしするつもりじゃねえですよね?」 しかし返ってきたのは突き放すような一言です。 「田沼の手先に話せることはないな」 かつて肩を叩き合った親友を、今や「田沼の金で成り上がった者」として拒絶する。ここで友情の裂け目は決定的な断絶となります。「いずれ施し米は出るのだから待ちさえすりゃいい」という蔦重の説得は、飢えに喘ぐ者には空疎な戯言にしか聞こえません。その的外れな善意が、逆に袋叩きとなって返ってくる。これは「救済の裁定」が生む非対称──善意の発話そのものが暴力の媒介に変わる構図を重ねているのです。

袋蹴りにされ、血を吐きながらも「米が出るのに打ちこわしなんて、べらぼうじゃねぇですか!」と叫ぶ蔦重。その暴力を止めたのは新之助でした。彼は静かに、しかし一つ一つの問いを連ねていきます。

「何故おふくは、坊は、殺されねばならなかった?──米がないからだ。

何故米がない?──売らぬからだ。

何故売らぬ?──売らぬ方が儲かるからだ。

何故罰せられぬ?──罰する側が共に儲けておるからだ」

ここで脚本家は、問いを畳み掛けることで、江戸時代だけでなく現代の不条理をも炙り出します。田沼だけではなく、商人も、官も、さらには自分たち庶民すら「己の金だけを考えて生きる拝金主義」に絡め取られている。新之助の「世に殺された」という断言は、単なる為政者批判ではなく、「制度が利己心を増幅させ、死を生み出す」という構造批判に昇華しているのです。 「俺たちはそれをおかしいと言うことも許されぬのか?」と新之助は問いを世に投げつけます。これは、妻・おふくが残した「お上は私たちを生きていると思わないのか」という言葉を継ぐものです。つまり、打毀しは単なる暴力ではなく、「生きていると見なされない者が、生きていることを示す唯一の手段」だと提示されているのです。 ここで蔦重は呆然と立ち尽くします。自らも吉原者として理不尽に弾かれてきたはずなのに、成功して制度のど真ん中に胡座をかいていたせいで、世から弾かれた親友の真意に気づけなかった。その無力さに押し潰されかけたとき、平賀源内の言葉が甦ります。

「世の中には色んな理屈があるが、そんなもの省みずに、我が心のままに生きる。それが自由だ」

蔦重はここで「編集者としての本来」に立ち返ります。我が心のままに生きる──ならば、自分にできるのは「暴力を暴力のままにはしないこと」。制度に潰されぬよう、形をズラして生かすこと。それこそが自分の役割だと瞬時に悟るのです。

やがて新之助たちが準備を進める場へ、蔦重は姿を見せます。米俵や酒樽を抱えた豪勢な旦那ではなく、裾をからげた一人の江戸っ子として現れたのです。彼は布を差し入れながら、こう提案します。

「これに思いを書いて幟を作っちゃどうです。そのほうが間違いなく伝わります」

――この一言にこそ、蔦重の真意が凝縮されています。単に布を立てることが重要なのではありません。群衆の怒りや訴えを、暴力の破壊音や怒号の渦ではなく、言葉として、形として、誰の目にも届くものに変える。その方法を示しているのです。幟に思いを記すという行為は、怒りをただ爆発させるのではなく、訴求力を伴った「声」として外部に響かせる装置(メディア)をつくることでした。ここで蔦重は、怒りのエネルギーを消すのでも鎮めるのでもなく、「どうすれば確かに伝わるのか」という一点に編集の知恵を注いでいるのです。

さらに蔦重は宣言します。

「布は高ぇんで、ただで渡すわけにはいかねぇ。俺の我儘も聞いてほしいんでさ──誰一人捕まらねえ、死なねえことです」

何気ないひと言に、蔦重の粋が光ります。値の張る布を冗談めかして持ち出していますが、この言葉は単なる願いにとどまりません。蔦重はここで、暴力をどう受け止め直すかという“編集のかたち”を群衆に示しているのです。彼の「誰一人捕まらねえ、死なねえことです」という条件は、命を守るだけではありません。「捕まる」とは、ただ牢に入れられることではなく、罪人の烙印を押され、名誉や将来までも断たれることを意味します。だからこそ蔦重は、死なず、罪人とされない──その最低限の一線を引きました。

ここで彼が行っているのは、暴力をただ「喧嘩」と呼び換えることにとどまりません。さらに「奪わない」「殺さない」という暗黙のルールを付け加えることで、その行為に新しい秩序を与えているのです。米を盗まなければ「窃盗」にはならず、斬りつけなければ「殺傷」にはならない。そうした不文律をともなう「喧嘩」ならば「江戸の華」として済ませることができる。つまり、暴力のエネルギーを否定・排除するのではなく、新しいルールの付与によって、制度の網目にぎりぎり収まるかたちに編集する道筋を示したのです。

「喧嘩なら江戸の華で済む」と新之助が応じた瞬間、場の空気は一転します。悲愴な決死の覚悟が、どこか清々しい「鯔背な気風」へと変わるのです。ここで脚本家が描いているのは、「暴力のエネルギーを祭りへと転換する江戸的な編集」です。血生臭い反乱ではなく、笑いと地口と粋によって彩られた「江戸っ子の喧嘩」として歴史を記憶させること。 最後に、新之助は幟にこう記します。 「勿視金可視萬民 為世正我々可打壊(金を見ることなかれ、すべての民を見よ。世を正さんとして我ら打ち壊すべし)」 「我心のままに 喧嘩こそ江戸の華」 ここで「打毀し」はただの暴動ではなく、「正名」を伴った訴求行為へと昇華します。蔦重の編集があったからこそ、群衆は罪人ではなく「世に怒りを示す者」として歴史に刻まれる。すなわち脚本家が示しているのは、暴力をそのまま放置するのでも、無理に消し去るのでもなく、ズラして名を与え、その意味を組み替える術があるということ。すなわち、破壊の衝動を別の仕方で社会に生かし直す営みもまた、編集の機能のひとつであることを描いているのです。

リラベリング──怒りに名前を与える編集

蔦重の編集は、単なる暴力の緩和策でも、一時しのぎの方便でもありませんでした。それはむしろ、「狂言」というズラしにより新たな「正名」を立ち上げる営みだったのです。狂言とは、制度の言葉の網目からこぼれ落ちる逸脱の声であり、ときに戯画や風刺の形をとることもあります。しかし、その本質は、制度の語彙では名指すことのできないモノ・コトに別の名を与え、語りを編み直す力にあります。

「打毀し」を「喧嘩」と呼び換える──その小さなズラしは決定的な転換をもたらしました。幕府の言葉のままでは、人びとの怒りは「暴徒=罪」として処罰と忘却の対象に閉じ込められてしまう。けれど「喧嘩」として記されたとき、その怒りは「江戸っ子の意気」として再配置され、記憶のなかに生き残ることができた。重要なのは、蔦重が暴力を否定したのではなく、そのエネルギーを別の秩序のもとに編み直したことにあります。怒りの力を抑え込むのではなく、破壊や流血を抑制しつつ、その爆発的な訴求力を新たな意味として響かせる営み。それこそが蔦重の編集の核心でした。

この編集の力は、歴史の記録においても決定的です。「打毀し」と書かれていたなら、参加した民衆は「暴徒」としてしか残らなかったでしょう。しかし「喧嘩」と名付けられたことで、彼らは「江戸っ子の意気」を体現する存在として未来に伝えられる可能性が残された。狂言的な言い換えが、新しい「正名」を立ち上げ、歴史の意味を組み替えていく様がここに鮮やかに示されています。

さらに重要なのは、「正名」の付与が新たな規範を生む点です。蔦重が描き直した「打毀し」には「略奪や殺生はせぬ」という不文律がありました。暴力は放置されず、名付けとともに行為に制限が与えられていたのです。言い換えは単なる修辞ではなく、一定の秩序へと導く編集の契機であり、暴力をそのまま放置せず、別の仕方で社会的に生かす枠組みを生み出す働きを持っていました。

とはいえ、この力は両義的です。笑いや風刺がときに権力の補強に転化するように、名付けも制度に回収される危険を常に孕む。だからこそ脚本家は、蔦重の編集を「暴力の免罪」としてではなく、濁流の力を水力発電に転じるように――暴力を消さず、肯定もせず、その力を破壊ではなく糧へと変奏する実践として描き出しているのです。

「救済の裁定」は必ず非対称を生みます。裁定者は神ではなく、人間にすぎない。誰を救い、誰を救わぬかを線引きする行為は、どこかで必ず不条理を生み、関係を裂きます。その不条理がやがて人びとの怒りを鬱積させ、隣人への憎悪や排除の言葉へと転写されていくのです。蔦重の姿が示すのは、この裂け目に「狂言」の声を忍び込ませ、別の「正名」を立ち上げる編集の力学でした。逸脱が制度を批評し、越境することで歴史の意味を編み直す。そこに、「救済の裁定」が生んだ非対称による不条理を補い、人々の声を生かし直す可能性が宿っているのです。

では、現代社会において私たちが名付け直すべき言葉とは何でしょうか。「炎上」「迷惑」「自己責任」――制度が与えるラベルに従えば、私たちの声や痛みは「不適切」として封じ込められてしまう。けれど、その声を「警鐘」「抗議」「状況責任」と呼び換えることができれば、語りの地平は変わります。名を変えることは、出来事の意味を変えることです。「打毀し」が「喧嘩」となったように、私たちもまた、絶望に沈められる日常を言い換え、生き延びるための語りを選び直さなければならないのです。

歴史の「語り」をまじめに遊び尽くす、大河ファンのためのクラブ!

知らなかった過去と、知られざる登場人物たちに出会える秋──

あなたの“語り癖”も、きっと刺激されるはず!

めぇめぇとご参加、お待ちしています!

★多読アレゴリア2025秋 《大河ばっか!》 受講生募集中!

【定員】20名

【申込】https://es.isis.ne.jp/allegoria

【開講期間】2025年9月1(月)~12月21日(日)

【申込締切】2025年8月25日(月)

【受講資格】どなたでも受講できます

【受講費】月額11,000円(税込)

※ クレジット払いのみ

以後毎月26日に翌月受講料を自動課金

【お問合せ】allegoria@eel.co.jp

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十七

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十六

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十四

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十三

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十一

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その九

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その八(番外編)

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その八

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その六

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その五

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その四

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その二

べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その一

大河ばっか組!

多読で楽しむ「大河ばっか!」は大河ドラマの世界を編集工学の視点で楽しむためのクラブ。物語好きな筆司たちが「組!」になって、大河ドラマの「今」を追いかけます。

数寄を、いや「好き」を追いかけ、多読で楽しむ「大河ばっか!」は、大河ドラマの世界を編集工学の視点で楽しむためのクラブです。 ナビゲーターを務めるのは、筆司(ひつじ)こと宮前鉄也と相部礼子。この二人がなぜこのクラブを立 […]

語られぬものは、形なき妖となって表現者の内奥に潜み、静かに時を待つ。噴き出した妖は、表現の胎ともなり、また表現者を呑み込む濁流ともなる。沈黙と余白を操り、その奔流を器に鎮めうる者だけが、その圧を力へと変え、永く息づかせ […]

なんとまぁ、贅沢なひとときだったことか。NHKでは「べらぼうな笑い~黄表紙・江戸の奇想天外物語!」として、原画を用いたアニメで様々な黄表紙の作品を紹介する番組を放映していましたが、こちらは実写でのお届け! あの人がこの […]

語りは、ときに他者を救い、ときに断罪する。検証されない善悪が暴力を正当化し、語りの快楽として社会に流通していくなか、沈黙する者、歪められる者、語りの形式を変える者たちが描き出すのは、語りそのものに抗う、“別様の仇討ち” […]

どうしてここで来週の放映は「なし?」(選挙のため)と叫んだ人が多かったのではないでしょうか。花の下にて春死なん、は比喩ではなかったのか…。 大河ドラマを遊び尽くそう、歴史が生んだドラマから、さらに新しい物語を生み出そ […]

コメント

1~3件/3件

2025-08-26

コナラの葉に集う乳白色の惑星たち。

昆虫の働きかけによって植物にできる虫こぶの一種で、見えない奥ではタマバチの幼虫がこっそり育っている。

因みに、私は大阪育ちなのに、子供の頃から黄色い地球大好き人間です。

2025-08-21

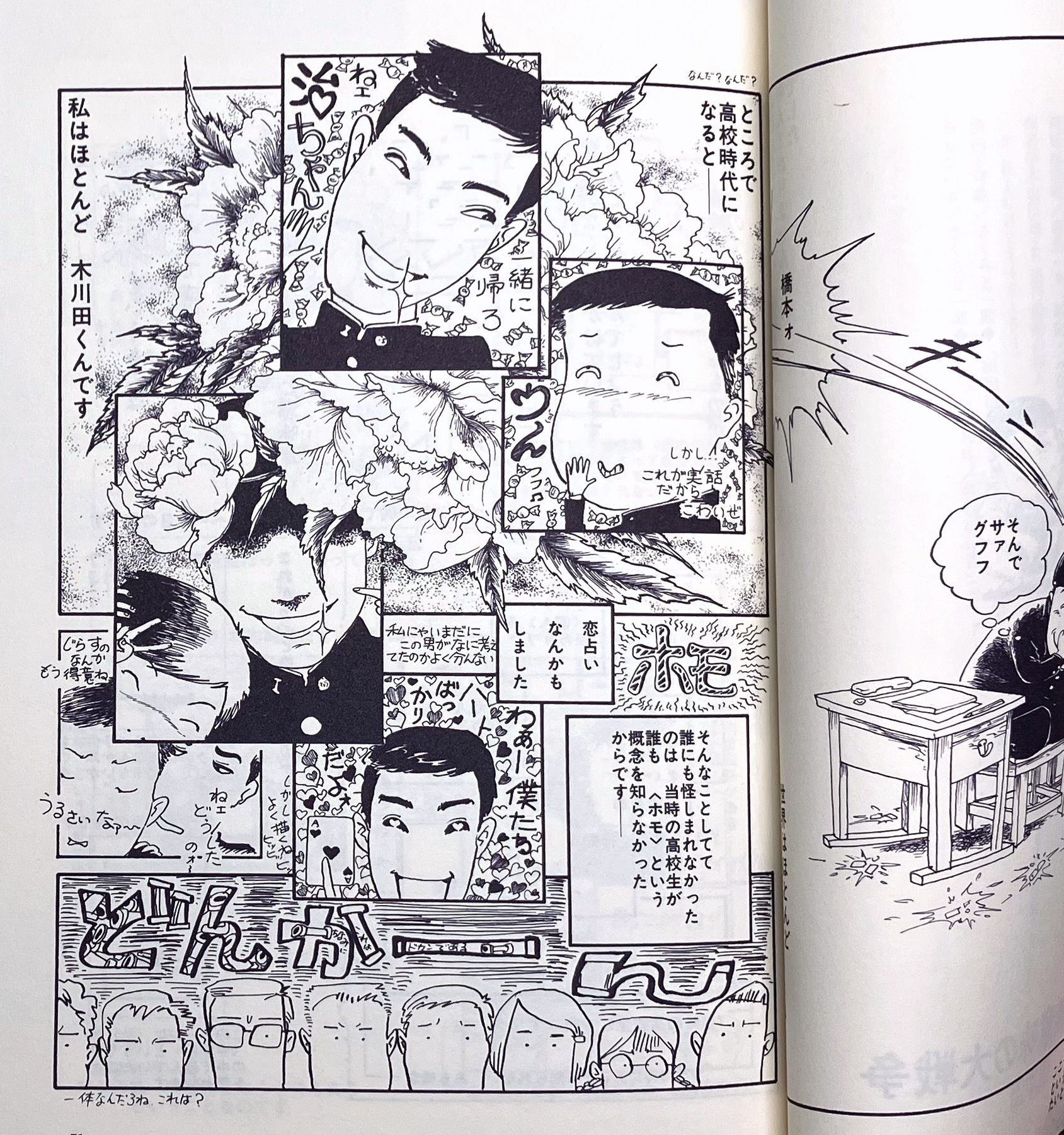

橋本治がマンガを描いていたことをご存じだろうか。

もともとイラストレーターだったので、画力が半端でないのは当然なのだが、マンガ力も並大抵ではない。いやそもそも、これはマンガなのか?

とにかく、どうにも形容しがたい面妖な作品。デザイン知を極めたい者ならば一度は読んでおきたい。(橋本治『マンガ哲学辞典』)

2025-08-19

エノキの葉をこしゃこしゃかじって育つふやふやの水まんじゅう。

見つけたとたんにぴきぴき胸がいたみ、さわってみるとぎゅらぎゅら時空がゆらぎ、持ち帰って育ててみたら、あとの人生がぐるりごろりうごめき始める。