草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

■膜は生きている

千夜千冊1795夜『膜は生きている』にシビれた。私のための編集稽古かしらと勝手に思ったりした。たしかに「膜の思想」は、医学分野でもちっとも育っていない。19世紀に入って顕微鏡の改良が進み、1858年に病理学者のウィルヒョウが『細胞病理学』を発表し、「病気は細胞ひとつひとつの病的変化によって生じるのだ」と説明してから今日まで、研究者の誰もがそれを当然の事実として受け入れ、思想的に検討していなかったからかもしれない。そもそも医学研究を哲学にまで深める研究者は、ほとんどいないのではないかと思うし、Evidence-based Medicine (EBM)を信条とする現代医学において、思想的アプローチをしようとするとアヤシイと思われるのが常だと感じる。

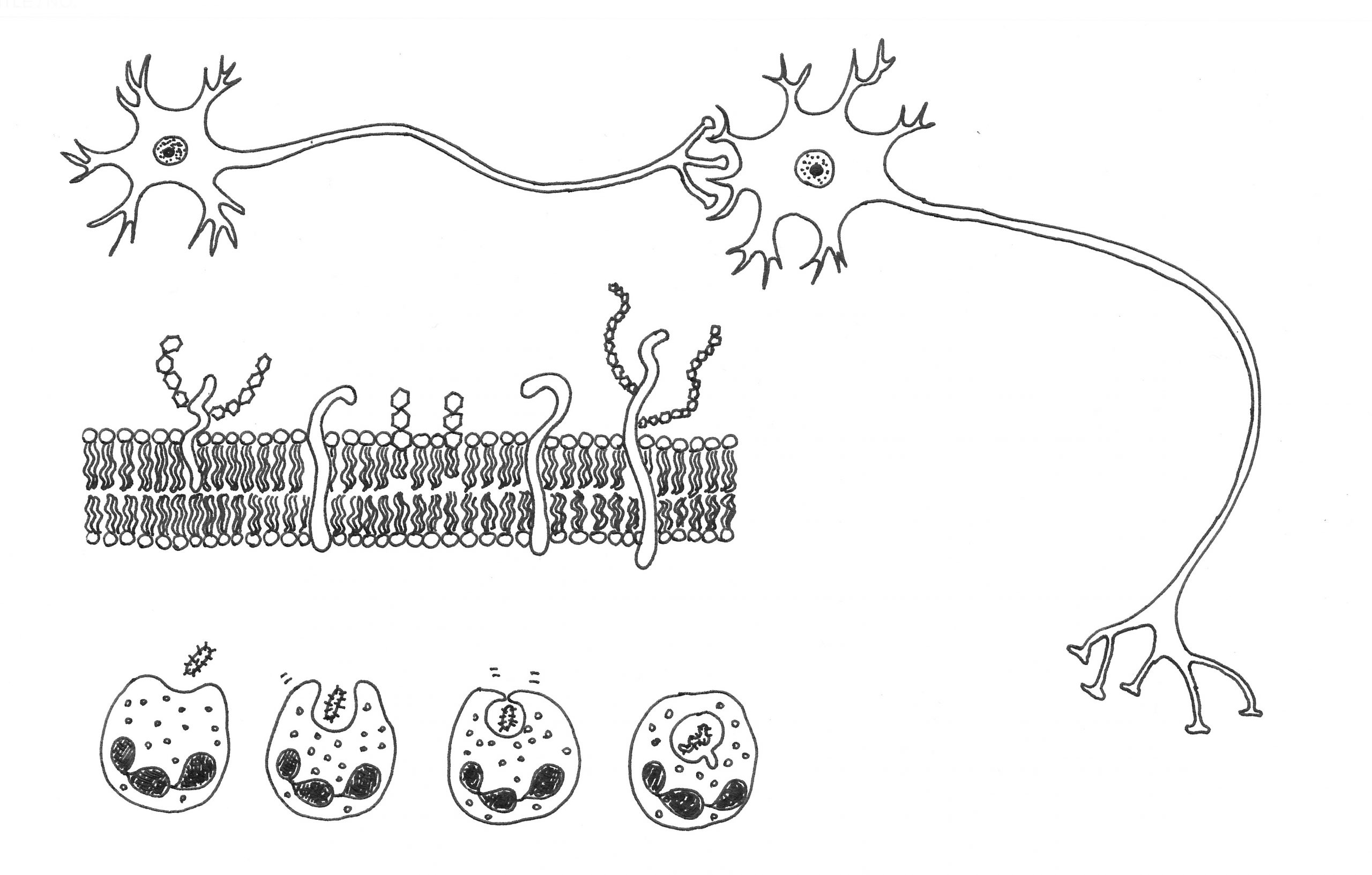

近年、特に免疫学分野においては膜上のあらゆる分子構造を繙くことが主流となっている。その先駆けの代表例は、細胞増殖蛋白HER2である。HER2は細胞表面にある膜蛋白で、その蛋白をターゲットにした分子標的治療薬、トラスツズマブ(商品名:ハーセプチン)は1998年に乳癌治療薬としてFDAで認可され、予後不良と言われていた一部の乳癌の予後を劇的に変えた。本庶佑が1992年に発見したPD-1はリンパ球が自分自身の活動を制御するために膜に発現させている分子であり、がん細胞はそれに結合するPD-L1を同じように自身の膜上に発現させ、リンパ球の攻撃をかわす。

乳癌(H-E染色)

濃い紫のつぶつぶが癌細胞の核でこのつぶつぶが束なっている感じに見えるのが癌細胞の集団である。薄いピンクは癌細胞のまわりにある間質と呼ばれる場所で、いわゆる癌の「地」の部分、植物が育つための土壌のような役割を果たしている。

乳癌(HER2染色)

上と同じ癌細胞のHER2染色写真である。茶色く濃く染まっているのを「陽性」と判断する。HER2蛋白は癌細胞の細胞膜にあるため、細胞膜に過剰に産生されたHER2蛋白が細胞を囲むように茶色く染まっている。蜂の巣みたいに見える。このような癌は、トラスツズマブ(商品名:ハーセプチン)が治療に使え、抜群の効果を発揮する。

実際、がん細胞のまわりをたくさんのリンパ球が取り巻いている様子をしょっちゅう顕微鏡下に見かけることがあるが、あのリンパ球たちは、がん細胞にぎりぎりまで近づきながらも、指をくわえて眺めているだけなのだろう。ここ数年、2014年のニボルマブ(商品名:オプシーボ)を皮切りに新薬が次々と開発されている免疫療法薬は、傍観者になり果てたリンパ球のお尻を叩く薬である。

PD-1を介した免疫回避

がん細胞はPD-1にぴったり結合するPD-L1を自身の細胞表面に発現させ、リンパ球の攻撃をかわす。免疫療法薬は、PD-1とPD-L1が握手するのを阻止する薬である。

様々な膜上の分子が明らかとなり、そのシグナルの経路が次々解明され、そこにターゲットを当てた治療薬も生まれているのだが、膜上の分子同士の関係性についてはわからないことが多い。遺伝子発現を調整するエピジェネティックな機構も膜の世界観をどう構築していくかが解明の鍵を握っているのかもしれない。今度、仲野徹先生に聞いてみたい。

仲野徹『エピジェネティクス-新しい生命像を描く』岩波新書

拙著『おしゃべりながんの図鑑 病理学から見たわかりやすいがんの話』(CCCメディアハウス)では、仲野徹先生との対談を載せている。エピジェネティクスにも少し触れているが、この時はもっとライトなおしゃべりに講じてしまったため、踏み込んだことが聞けていない。今度、仲野先生にお会いした際は、もっと突っ込んでみたいと思う。本書は数少ないエピジェネティクスについての一般書であるが、正直かなり難易度が高い。おそらくもっと解明が進まないと易しい説明ができないのだろうと思う。

■自己と非自己

そもそも細胞が細胞であるのは、細胞膜で区切られているからなのだが、細胞膜には自己の標識となる鍵と鍵穴も備えつけられている。鍵穴となっているのが「MHCクラスⅠ分子」と呼ばれ、37兆個すべてのわたしの細胞にはすべてに「おぐらかなこ」の鍵穴が刻印されている。通常、わたしの細胞は、自分が作った蛋白質の一部を鍵穴の中に入れ込み、まわりの細胞たちに自己であることをアピールしている。万が一鍵穴が崩れたりして、自分の蛋白質を落っことしたりしようものなら、自然免疫を担当するナチュラルキラー細胞に瞬時に見つけられ排除されてしまう。“自己アピール”は細胞にとって命がけなのである。

「おしゃべり病理医のMEdit Lab」医学×バイオ2

紙芝居で免疫の仕組みの概要を解説している。

細胞がひとたびウイルスなどに攻撃された場合は、鍵穴であるMHCクラスⅠ分子に、ウイルスに侵されたことにより変質してしまった自己の蛋白質を入れ込み、細胞傷害性T細胞と呼ばれるリンパ球の攻撃を待つことになる。細胞は、細胞傷害性T細胞が差し出すシグナルによってアポトーシス(自殺)することが可能となるのである。アポトーシスに向かう細胞は、細胞膜を破ることなく、風呂敷のように自分自身を小さく折りたたむようにして死滅する形態をとる。自身の汚染された蛋白質を外にまき散らすのを防ぐのである。細胞のアポトーシスは利他の現れなのだ。

こういった精密な免疫機能には細胞膜による自己と非自己、そして変容した自己の認識が不可欠なのである。

■病理診断は膜の認識である

正常な細胞は、接触阻止と足場依存性という特徴を有しており、美しい秩序だった組織構築を保っている。接触阻止は、細胞同士が膜越しに触れ合うことで、「あ、これ以上増えちゃだめなのね」とか、「あら、隣がいないわ大変!」などと、増殖と壊死を相互に調整し合っている。足場依存性とは、文字通り、足場がない場所では細胞が生存することができないという意味で、通常、上皮細胞の場合は、必ず、基底膜という膜の上に赤ちゃんの細胞がびっしりと並ぶことが多く、基底膜と逆の方向、つまり外側に向かって細胞が一定のリズムと配列を保ちながら増殖するようになっている。

細胞の接触阻止と足場依存性

”接触”も”足場”もつまりは細胞の膜認知であり、これらの認識が欠如すると細胞は自己の増殖を制御できなくなる。

細胞ががん化すると接触阻止や足場依存性という性質が消失していき、無秩序に増殖することになる。病理診断は病変部の形態変化の類似と差異を見極めることで進められるが、とりわけ膜の認識は病理学的に極めて重要であることが多い。

がん細胞は、上述のように接触阻止や足場依存性の消失によって膜とは無関係に増殖していき、ついには膜を破壊するに至る。膜の決壊を診断することは、がんの進行具合を判断するうえで一番厳密に判断しなければならない。膜、特に基底膜の破綻は、がん細胞がその部位にとどまらず、リンパ管や静脈に入り込んで他の臓器へと転移するリスクを意味するからである。

しかし、膜はとにかく薄く存在感がない。そのため、膜の破綻を診断することはしばしば難しく、病理医間で意見が割れる場合もある。臓器やがんの特徴、がん細胞周囲の炎症所見の有無などによってその都度慎重に診断する。

■分節化は「膜認知」である

最近、息子が組織学の授業を受け始めた。ちょうどオミクロン株が流行しはじめたため、授業がすべてオンラインになったのだが、午後は送られてきた組織画像を観察しながらスケッチする実習がある。全身のあらゆる組織の細かな特徴を医学用語と合わせて覚えなければならず、1カ月弱の授業が終わると即、試験があり、かなり過酷である。だいたい医学部1年の後半から2年生にかけては、組織学、解剖学、生理学、生化学という人体の正常構造と機能を網羅する分野を一斉に学ぶため、6年間の中で最も過酷な1年間とも言われている。解剖学は、午後いっぱいを使った実習もあり、初めてひとの身体にメスを入れるという経験は、医学部生の一種のイニシエーション的機会となる。

息子が「これ、皮膚組織のスケッチなんだけどどう?俺、けっこうがんばっちゃったよ」と、ドヤ顔で実習ノートを持ってきた。その拙さに思わず笑みがこぼれた。

「何、笑ってんの?」

「いや、あんまり組織構造をわかっていないとこう見えるんだなーって」

「うるせいなぁ」。

一応息子に許可を取ったのでそのスケッチをお見せする。なんだか抽象画に見える。色調はフランシス・ベーコンっぽくもあるが、通常のヘマトキシリン・エオジン染色法で染められた皮膚組織を彼なりに忠実にスケッチしている。基底膜をちゃんと強調しているのはエライ。

Tくんの皮膚組織スケッチ

複雑な地形にも夕焼けにも見える。きっと見たまんまを素直に描いたのだろう。

同じ皮膚組織をわたしもスケッチしてみた。いつもVコーンの黒で一気に描くのだが、今回は医学生以来、ものすごく久しぶりに色鉛筆を使ってみた。息子のスケッチとだいぶ違う(と思う)。よく観察すると、特に有棘細胞層では少し濃いピンク色の細胞膜が明らかでひとつひとつの細胞の輪郭がわかるし、核を覆う紫色の繊細な核膜も見える。顆粒層だけは核よりも濃い紫色のケラトヒアリン顆粒が細胞質に充満しているため、核も細胞の境界も観察できない。「こんなふうに見えるわけないじゃん。どうやっても細胞と細胞の境界が見えないぞ~!!」と悔しそうに息子が叫んだ。

病理医のスケッチ

皮膚組織は、表皮と真皮で構成されるが、表皮のみをスケッチした。表皮は、下から基底層、有棘細胞層、顆粒層、角質層の4層構造で、赤ちゃんの基底細胞は6週間かけて角質層に到達する。角質層に達すると通常核を捨てる。角質層はいわゆる垢のこと。基底細胞はこれから育っていく大事な細胞であるため、点在するメラノサイトが紫外線から基底細胞の核を守るべく、せっせとメラニン色素を配って回っている。そのため、基底細胞はうっすらと茶色がかかっているものが多い。

ふっふっふっ。そうなのだ。スケッチすることやイラスト化することは一種のカリカチュアであり、輪郭を追うことからはじまる。そして輪郭をトレースできるということは、膜を認識するということにほかならない。細胞ひとつひとつを分節化して観察できるか否かが、医学生と病理医の違いである(母、ドヤ顔)。おそらく、音楽家なら、音の一粒一粒を、ライターなら言葉のひとつひとつを、スポーツ選手やダンサーなら筋線維の一筋一筋を、自在にコントロールできることが必須なのと同じだろう。

情報編集では、分節化が情報を扱う上での重要なプロセスとなるが、分節化は世界のあらゆるものの膜認知なのだろう。松岡正剛が膜の思想が育っていないと嘆いているのもうなずける。

息子よ、膜が見えるようになったら一人前だぞ。

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。