草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

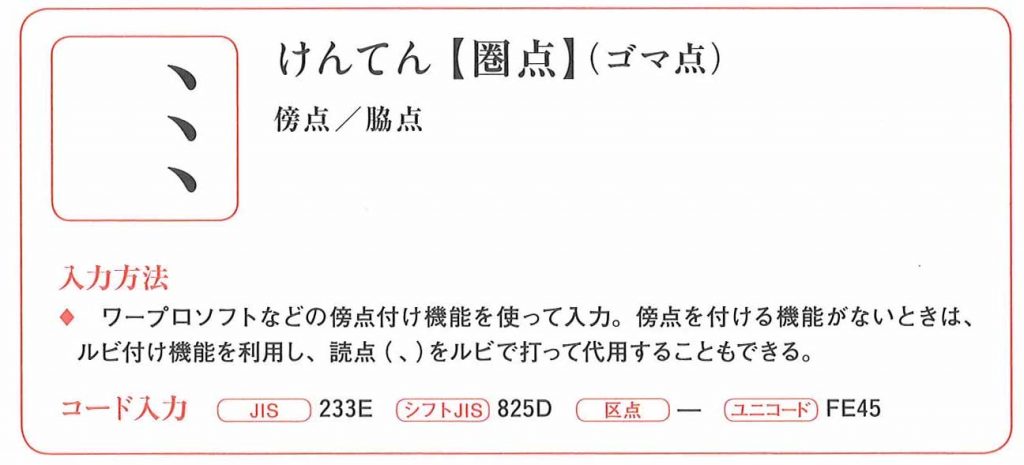

■えもいわれぬ点々

S:「千夜千冊12の秘密」では、Web千夜になくて「千夜千冊エディション」にあるものとして、「強調点=圏点」をずいぶんクローズアップしてたね。ぼくの「打点」の何がそんなに気になるの?

K:そもそも、Web千夜のテキストをタテに組み直したものを見るだけで、なんか「よそ行き」という感じがして好きなんですよ。襟元をちゃんと正して帯を締め直してるみたいな。そこへ、Webのフォーマットじゃできないルビとか圏点を松岡さんが書き込んでいくのをみると、なんとも神妙な気持ちになります。

S:職人技を見ているみたいな?

K:それもあります。あと、カッコで括るとかゴシック指定するとかいう強調の仕方と違って、点々を振るだけで、えもいわれぬニュアンスが醸されますよね。こういう圏点使いができるようになりたいなあと思ったり。

S:編集のプロとアマの違いって、カッコとか圏点の使い方とか、約物の工夫みたいなところに一番出てくるからね。印刷メディアを意識できてるかどうかということも大きい。「たかが点」と思わずに、紙ものをやるエディターはちゃんとマスターしておいたほうがいい。

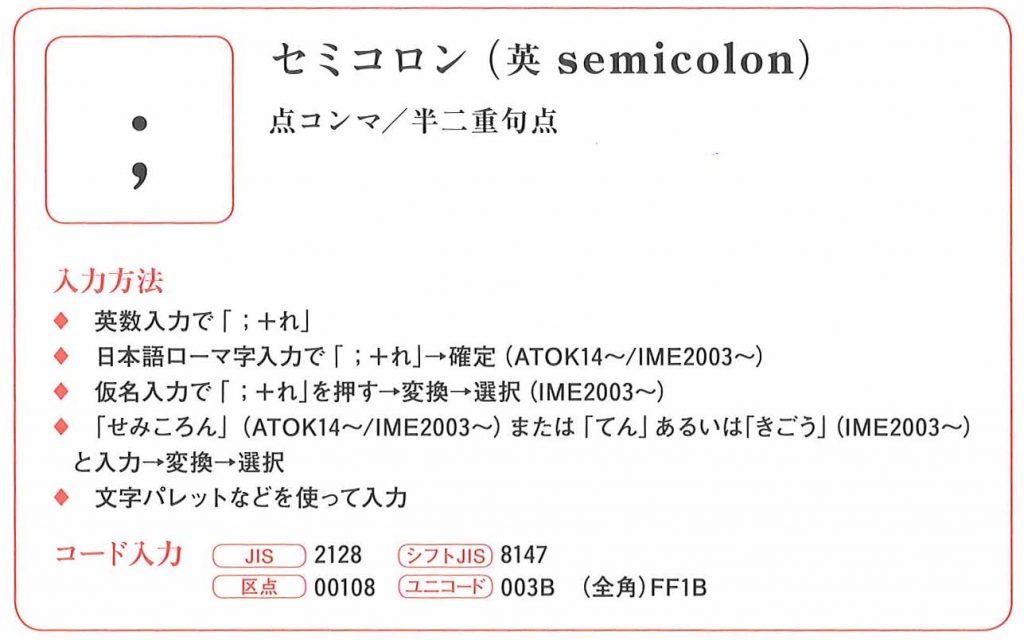

■セミコロンは嫌い?

K:点々といえば、千夜千冊の『プレイヤー・ピアノ』の冒頭に、カート・ヴォネガットがセミコロンを嫌っていたという話を書かれてますよね。

S:「いまいましい両性具有ども」って言ってたってね。ジョン・アーヴィングが師匠のヴォネガットから教わったことを聞かれて、そんなふうに答えていた。

K:あの千夜千冊が『方法文学』にも収録されたので、ファクト・チェックのためにヴォネガットのことを調べていたら、はっきり「セミコロンは嫌い」って言ってるインタビュー記事もありました。

S:確かウンベルト・エーコもセミコロンをあんまり使わないようにしてるんじゃないかな。

K:セミコロンが嫌いってどういう意図なんでしょうね。コロンとかセミコロンが出てくると、いかにも「英語文書」という感じがしますよね。

S:ピリオドでもないし、コンマでもない。日本人の文章感覚にはあんまりないものかな。

K:句読点だけの日本語に比べて、なんだか区切り方ひとつとっても規格が細かいというか。

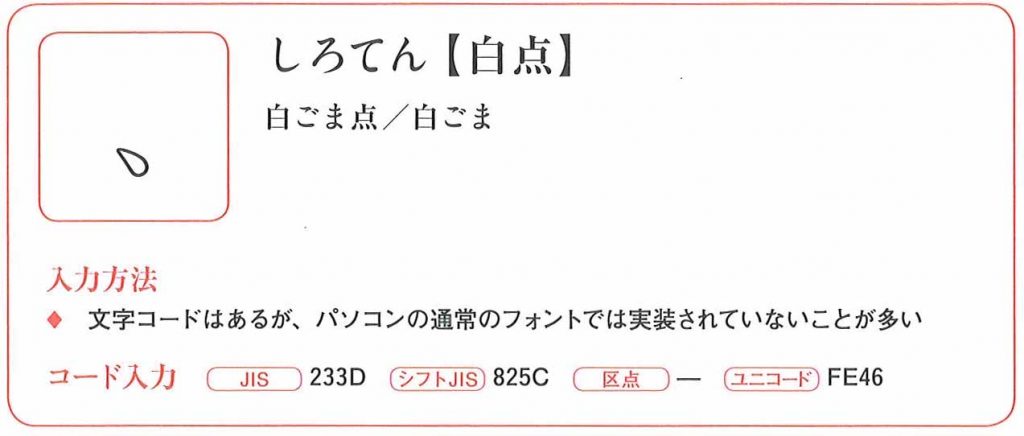

■黒ゴマも白ゴマもある

K:そもそも日本語の文章で、句読点がいまのように使い分けされるようになったのは、明治時代だったんですよね。

S:尾崎紅葉とか二葉亭四迷とか、明治の作家たちが日本語の文章の書き方をいろいろ模索するまでは、「テン・マル」は書き手まかせで適当に使われていたからね。

K:活字が広まってから、「テン・マル」の使い分けが気にされるようになったという話を何かで読んだことがあります。

S:やっぱり文章の表記法は印刷技術との兼ね合いが大きいんだよ。じつは英語の表記法からもかなり影響を受けていた。露伴なんかは、セミコロンぽい中間の区切りをあらわすために、白ゴマ点みたいなものを使ったりしていた。そうやっていろいろアーティキュレーションの実験をしてたんだね。

K:黒ゴマじゃなくて、白ゴマですか。

S:点々には黒も白もあるんだよ。いまでもたまに、白ゴマを強調点みたいにキーワードの横に振っているものがあるね。

K:あ、見たことあります。『サザエさん』の吹き出しとか(笑)。

■スタッカートが好き

S:楽譜にもいろんな点々記号があるよね。

K:あります、あります。スタッカートとか、スタッカティシモとか。

S:あれも、おもしろいね。ぼくもほら、いちおう子どものころにピアノをやらされていたでしょう。

K:はい、はい。敗戦後の混乱期に、お母さんと妹さんと三人だけで一時的に鵠沼で暮らしていたころの話ですよね。まだ三歳くらいでしょう。私がピアノを習い始めた歳よりうんと早い。

S:だからほとんどなんにも覚えてないんだけど、楽譜のあらわし方とか音楽記号がおもしろいなあと思って見ていたことだけは記憶に残ってるんだよ。音楽の教科書に載っている楽譜なんかもね。とくにスタッカートの点々が好きだったなあ。あとフェルマータ!

K:オタマジャクシよりも、スタッカートとフェルマータですか。

S:そうだね。オタマジャクシはあまり関心なかったかな。

K:ふうん。そのころから、筋金入りの点々フェチだったんですねえ。

■楽聖の過剰な点々

S:楽譜の点々なんかも時代によって変わっていったりしているの。

K:時代や様式によって、作曲家によっても、記号の使い方が変わっていきますからね。とくにベートーヴェンの点々は、その話だけで1冊の本になってるくらい奥深いんです。

S:へえ、ベートーヴェンってそんなにいろんな点々を使い分けていたの。

K:小さな点丸のほかに、短い線状のもの、斜線状のもの、楔型の記号なんかも使われていて、たとえば重めのスタッカート、軽めのスタッカート、強調の意味で付けたもの、アーティキュレーションのために付けたもの、というふうにそれぞれに微妙な意図が込められているそうです。

S:ベートーヴェンが記号を過剰に増やしているというのは、よくわかるなあ。文章でもそれくらい点々を使い分けしたくなるからね。そういう点々のバリエーションは、いま使っている楽譜にもぜんぶ出てくるの。

K:私たちが手にするような印刷譜だとそこまで区別されてないようです。ものすごい悪筆で有名なベートーヴェンの自筆譜を、矯めつ眇めつして研究するような世界の話ですね。

S:楽器としてのピアノが飛躍的に発展して、奏法もどんどん進化していた時代でしょう。記譜法だって日進月歩だっただろうね。でも、新しいスタイルはそういうインタースコアの革新から生まれていくものなんだよ。

おまけ:アイキャッチ画像は、いまは懐かしい松丸本舗の買い物袋(撮影場所は現在の松岡正剛の書斎)。テンマルは松丸本舗の愛すべきアイコンだった。松丸ブックショップエディターとして活躍された大音美弥子冊匠は、メールのシグネチャにいまも変わらぬ松丸愛を込めてテンマルをあしらっている。

文中の表記記号の画像は、小学館『句読点、記号・符号 活用辞典』より転載。ラストの図版はベートーヴェンの自筆スコア。

太田香保

編集的先達:レナード・バーンスタイン。慶応大学司書からいまや松岡正剛のビブリオテカールに。事務所にピアノを持ちこみ、楽譜を通してのインタースコア実践にいとまがない。離学衆全てが直立不動になる絶対的な総匠。

【Archive】寄せ植えOTASIS (2022/5/20更新)

[離]総匠の太田香保が、文章編集、本、映画、音楽などについて気ままに綴るコラム「OTASIS」。書き連ねてきたシリーズを遊刊エディストの一隅に咲く寄せ植えのように、ひとまとめにしてお届けします。 必読 […]

◆ショスタコーヴィチの戦争交響曲 銃が物を言うとミューズ(音楽の女神)は沈黙する。 このロシアの古い諺がお気に入りだったショスタコーヴィチは、そこに「この地ではミューズは銃と […]

■本のような映画・雑誌のような映画 松岡正剛はかつて「映画のように本をつくりたい」を口癖にしていた。ピーター・グリーナウェイがシェイクスピアの『テンペスト』を換骨奪胎した《プロスペローの本》を世に問うた時 […]

◆試験に出る松岡正剛 2021年末の「ほんほん」で松岡が明かしたように、いま『試験によく出る松岡正剛』という書籍の企画構成が着々進んでいる。 松岡の著作をつかった国語の試験問題が、2000 […]

予告篇はあくまで遠くの“夜店”のようにつくってほしいのだ。 松岡正剛 千夜千冊第182夜『三分間の詐欺師』より 映画の予告篇がおもしろい。予告篇を見るのが大好きだ。とくに大手シネコンなどでは、作品上映前に […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。