草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

▼「自粛は自縮ではない」

たとえ両手両足縛られたとしても、縄を食いちぎって飛びだすのが吉村堅樹林頭。最新千夜『免疫ネットワークの時代』を脇に抱え、野に放たれた少年のように話しだした。

2020年5月16日(土)、33[花]入伝式が開催された。

入伝式とは、いままで学ぶ側だった「学衆」が、伝える側「師範代」になるべく錨を上げる、イシス有数の劇的なイベントである。入伝生は、先達からさんざん脅され、いつ一喝されるのかとおそるおそる本楼に足を踏み入れる。けれど、この日豪徳寺には、おびえる入伝生の姿はなかった。完全オンラインで開催されたからである。

▼入伝式のハイライトのひとつは、編集奥義の口伝だ。

師範代になるにあたっての必修科目は、「リバース・エンジニアリング」「エディティング・モデルの交換」「イメージメント・マネージメント」。これらを3人の師範がそれぞれ、野球の名解説者のように、あるいは能の謡いのように語るのが通例だ。

しかし、今回は違う。

本楼には、ふだんなら講義を担当する花伝師範の姿もない。テレビ局の新春特番のようにしつらえられたブビンガテーブルには、松岡正剛校長、田中晶子所長、三津田知子花目付ほか学林局スタッフしか見当たらない。

画面のむこうにいる33[花]入伝生たちは、あらかじめ過去の講義映像を視聴したうえで待機している。彼らに課せられたミッションは、それらを踏まえてみずから問いをもって式に臨むこと。プレワークは、動画視聴だけでも丸2日は費やすボリューム。自宅から参加する入伝式、求められるハードルは過去期よりも数段高い。

▼当然、講義内容もアップデートされた。

先の3つの師範講義を束ねたレクチャーが誕生した。吉村林頭による「式目の編集工学」である。

講義に先立って、ビデオカメラ越しに入伝生に告げた。

「ひとり1つ以上、質問を投げてください」

画面のむこうの25名の入伝生は、即座に応答してみせる。ニコニコ動画にコメントが流れるように、講義中もチャット欄が動き続ける。

▼吉村は問う。

「どうして、リバース・エンジニアリングすべきなのか?」

もともとは工業製品の分野で使われるこの言葉。

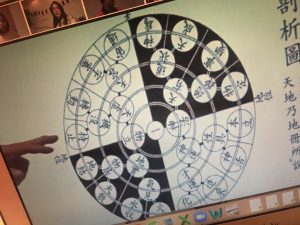

スライドに、三浦梅園の玄語図、エルンスト・ケッヘルの系統樹を映しながら解説する。

物事のプロセスをさかのぼることで、「それがもともとなにであったか」が見えてくる。その「本来」は、iPS細胞のようにあらゆるものになる可能性を含んでいる。情報の始源に立ち戻り、可能性を引き出せるのがリバースエンジニアリングの効用なのだ、と。

では、人間にとっての本来とは何か、と吉村は踏み込む。

「それは生命なんですよね」

表層をいじるだけでは、問題は突破できない。徹底的にリバースせよ、ベースに立ちもどれ。松丸本舗や佐川美術館を例にあげ、たんに面白い本屋、ミュージアムを作ろうとしたわけではなく、「生命としてのぼくらはどうありたいのか?」と問うた結果だと語る。

▼予定したレジュメの半分以上を捨て、30分で講義を切りあげた。

後半は、入伝生の発言をうながしながらさらに議論を深めていく。

「リバースすることで、べつのものに作り変わっていってもいいのでしょうか」「教室に出てこない学衆さんとエディティングモデルの交換をするときは?」

自らが答えるだけでなく、とつぜん錬成師範を指名したかと思えば、ときに松岡校長が割っている。本楼と各自宅や職場とのあいだに、丁々発止の緊張感が走る。

問いが問いを呼び、白熱した問答は、吉村の講義終了後もチャット欄で続いた。応答するのは、ふだんであれば本楼のソファに身を沈めるオブザーバーの先達。[守][破]の学匠をはじめ、45[守]、44[破]で並走する番匠、評匠、師範たちが身を乗り出す。25名の入伝生に対して、期をまたいで40名以上の指導陣が見守っていた。

▼吉村はこうも話した。

「編集学校の教室は茶室モデルである」

「日本には書院がなくなっている」

思索の場であった書院が消え、私たちが考える場として持つのは、もっぱらメタファーとしてのデスクトップ。すべてがパソコンで完結させられるこの状況下、私たちが考えるべきなのは、いかにして生き生きした編集状態をアフォードする環境をつくるかということ。

そのお手本を、吉村がやってのけた。全員がリモート参加となった入伝式であっても、利休「待庵」の二畳台目に集ったかのような密な交わし合いを生みだせる。

「みなさんは、編集学校というイメージにクラスター感染しています」

編集のパンデミックは、33[花]入伝生に託された。

本楼撮影:上杉公志(アイキャッチ)、後藤由加里(本文写真)

梅澤奈央

編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。

イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。

大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由

Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら

編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]

【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)

イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]

イシス最奥の[AIDA]こそ、編集工学の最前線?受講した本城慎之介師範代に聞くSeason5。

イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。 Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?

伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。