結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

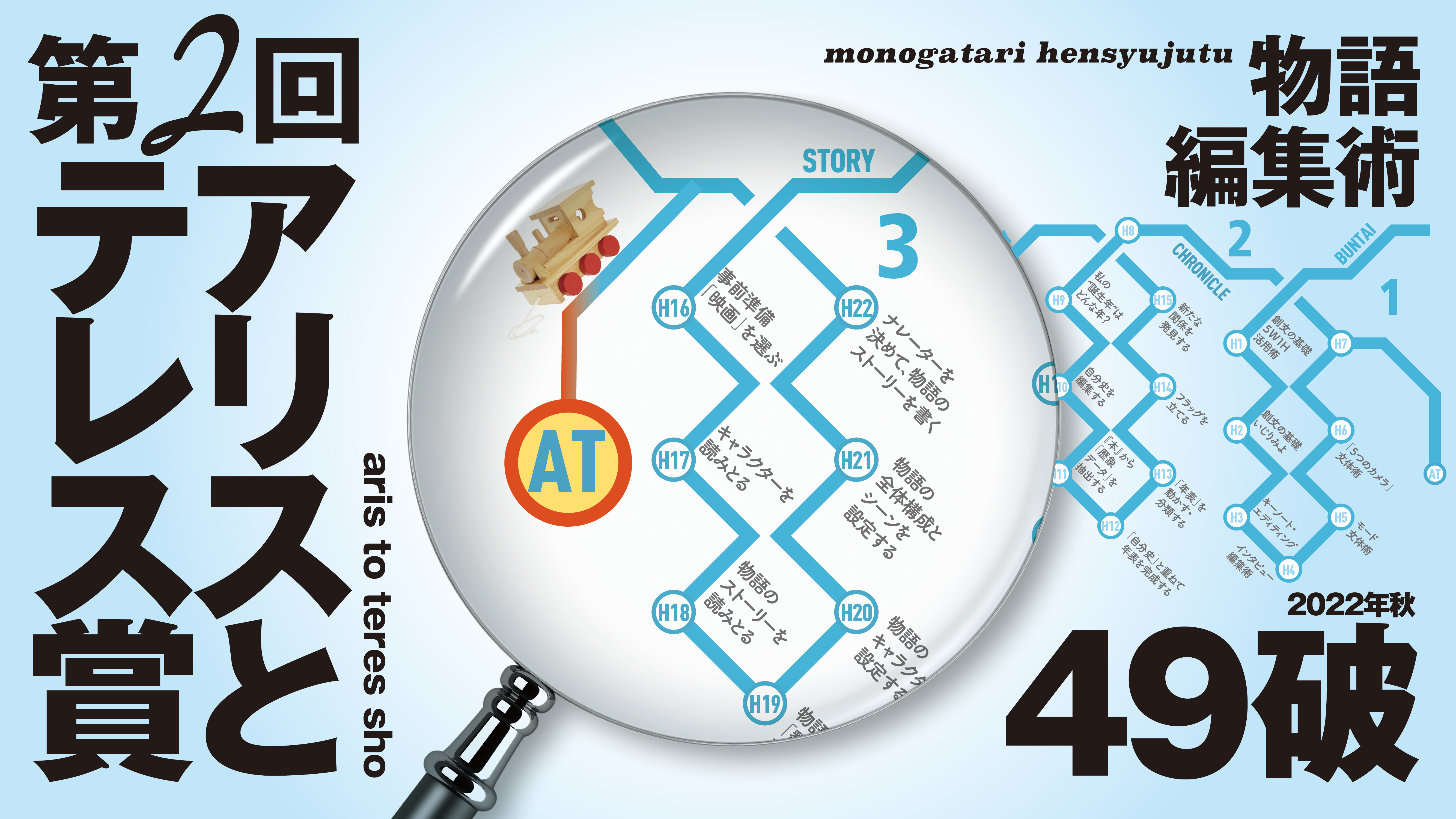

物語編集術は、[破]の華である。校長の仕事術をアレンジした[破]のお題は、どれも日々の仕事術になる実用的なもの。かつ、濃厚に編集術を重ねていけば、ドリーミーな作品を創りだせるものでもある。ドリーミーにもっとも近づきやすいのが物語編集術だ。

お題という道しるべに沿って型どおりに手順をふめば、誰でも物語が書ける。それだけでもビックリするし、価値あることだ。が、その物語に[守][破]で学んだ全方法を投入し、隅々まで意匠を尽くせば、読み手の心を動かすような物語作品になってゆく。

2月3日、節分の夜に49[破]第2回アリスとテレス賞物語編集術を発表した。「アリストテレス賞」「アリス賞」「テレス賞」3部門それぞれの大賞を紹介しよう。原作映画をどのように翻案するかの方針づくり、物語の構成、全体のモード、それを支えるディテールの書きぶりまで、細大漏らさず編集しないと読み手を引き込むことはできない。そこまでの編集を尽くした3作品を讃えたい。

各作品の簡単な紹介と、講評の抜粋、そして受賞者の喜びの一言をお知らせする。

☆アリストテレス賞・大賞☆

登田信枝さん(唐傘ダムダム教室)

『来舞枝譚』 原作:エイリアン

時代は幕末。秋田の農村から、横浜の商人の屋敷に一季奉公に入った9歳の少女みかが遭遇した恐ろしいほど神聖な体験を描いた作品。鍵になるのは、当時の人は見たことがなかったキリストの磔刑像である。

北原ひでお評匠による講評より

「傷を負い、痛みとともに彼女の中で異形のものたちが融合し、新たなビジョンに昇華していくありさま、あふれ出るイメージに圧倒されました。」「『エイリアン』にリプリーが自己を確立する物語が伏流していることを翻案し、未来に開かれた物語にもなりました。」

登田信枝さんから喜びの一言

「生まれてはじめて物語を書きました。『型に沿って書けば、必ず物語になる』お題のミラクルと御指南に、そして師範、師範代、教室の皆様の存在と言葉に助けられて、物語編集稽古を深く遠く旅する体験が出来ました。ありがとうございました。」

☆アリス賞・大賞☆

K・Tさん (ザリガニ脱走教室)

『継花』 原作:男はつらいよ

芸の道に活きる日本舞踊家を主人公に、愛弟子に伝わらない思いと、彼女に託したかった新たな舞踊作品を創作する姿を描いた作品。大阪・四天王寺の賑わい、花街に生きる人の言葉づかい、主人公にインスピレーションを与える上村松園の絵など細部までゆきとどいたモードづくりが見事。

野嶋真帆番匠の講評より

「ヤクザ対カタギから玄人対素人へ。この対比構造の乗り換えが巧妙でした。原作から抽出した本質が新たな土壌に植え替えられるなかで、寅次郎の不器用な優しさは夕洸の一筋な情愛へ持ち替えられ、下町の味わいは花街の匂いに着替えられていったのです。」

K・Tさんからの喜びの一言

「物語編集中はずっと困難に遭遇し続けてましたので、無事の帰還(提出)だけがゴールでした。困難に遭遇中は、「私に物語なんて書けるのかしら」と思いつつ、古澤師範代の「型を信じて」のお言葉をたよりにお題に向き合ってました。文体編集の課題本『フラジャイル』にあった「弱さにひょいと乗ってみる」ことを無意識に実践していたのかもしれません。」

☆テレス賞・大賞☆

内村放さん (ヤマネコでいく教室)

『黒跡』 原作:男はつらいよ

2017年、毎日、宇都宮から渋谷へ通うマンバギャルが主人公。仲良くなれそうな優しい男性に出会うも、彼とは離れる。「でも、飽きて、疲れて、もういいと思うまで、私のマンバをやる。」と自分のスタイルをいっそう確かにしてゆく。

中村まさとし評匠の講評より

「目のカメラ、耳のカメラ、心のカメラ、脚のカメラ。さらには風のカメラ、街のカメラがありました。瞬間の像を的確に言語化するテレスがありました。マンバギャルという、世間からは好奇の目を向けられかつ背けられる存在を主人公にして、原郷・渋谷の時代風俗を描き切った突出が見事でした。」

勧学会でのやりとりより

内村さんは華岡晃生師範に「なぜギャルを主人公に?」と問われ、「ギャルを選んだのは色々理由があるんですが、その1つにマックでポテトを食べるシーンが描きたかったというのがあります。」と答えていた。帰省した折、かつてと街並みが変わってしまったことに切ない気持ちになったけれど、マックでポテトを食べながら大笑いしている女子高生を見て、その感じは、昔も今もかわらず共有できると感じたそう。嬉しさのような希望のような宇宙のようなものを感じたので、それを描きたいと思ったという。

その思いは読み手にちゃんと届いている。何を隠そう筆者もこの作品を読んで、「ポテトをつまむと…」の一言に、ギャルが「居場所」にいる嬉しさ確かさを感じていたのだから。

[破]のアリスとテレス賞では、全エントリー作品に講評がおくられ、アリストテレス賞、アリス賞、テレス賞の各全体講評もある。書いてみて、読まれてみてわかる、もっとこうしたかった編集の数々。そうそう、それが編集を続ける原動力だ。次のお題で、次の講座で、たくさんの華を咲かせてほしい。

原田淳子

編集的先達:若桑みどり。姿勢が良すぎる、筋が通りすぎている破二代目学匠。優雅な音楽や舞台には恋慕を、高貴な文章や言葉に敬意を。かつて仕事で世にでる新刊すべてに目を通していた言語明晰な編集目利き。

『ミッションインポッシブル』を翻案せよ!【54破】アリスとテレス賞物語編集術エントリー

全国的に猛暑にみまわれるなか、54[破]はアリスとテレス賞物語編集術エントリーの一日であった。この日、55[守]では佐藤優さんの特別講義があり、43期花伝所は演習の最終日であった。各講座の山場が重なるなか、54[破]学 […]

東京の大岡山エリアといえば、東京科学大学(旧・東京工業大学)のある学園都市。にもかかわず、なんと書店がなかったという。そこにできたのが青熊書店だ。 青熊書店は、2025年3月15日に、自由が丘から移転して、 […]

源内さんとハン・ガンが人気【54破】第1回アリスとテレス賞エントリー

「5W1H」という基本の基本ではじまった[破]の稽古。1か月後にはアワードに向けて文章を何度も推敲し、磨き上げるまでに熱を帯びる。本日5月11日、54[破]第1回アリスとテレス賞のエントリーが締め切られた。セイゴオ知文 […]

【54破開講】うどん、タトゥー、ちぐはぐ…カオスの縁から創発せよ!

春の講座の先陣を切って、本日4月14日正午に、54[破]が開講した。12:25に登校(投稿)した学衆をはじめ、すでに回答を3連投した学衆もいる。 10名の師範代は、この1か月、レクチャーを受け、資料映像を見 […]

イシス編集学校25年目にして初! 感門之盟が東京から出遊する。53[破]は東海道53次になぞらえて、お江戸から京の都へせっせと歩き、京都岡崎にて第85回感門之盟・53[破]突破式を祝う。 なぜ京都なのか? 53[破]の師 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。