七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

「子ども編集学校」に関心を寄せるメンバーが集う「イシス子どもフィールド」では、二カ月に一度「子ども」×「編集」をめぐる千夜千冊を共読している。

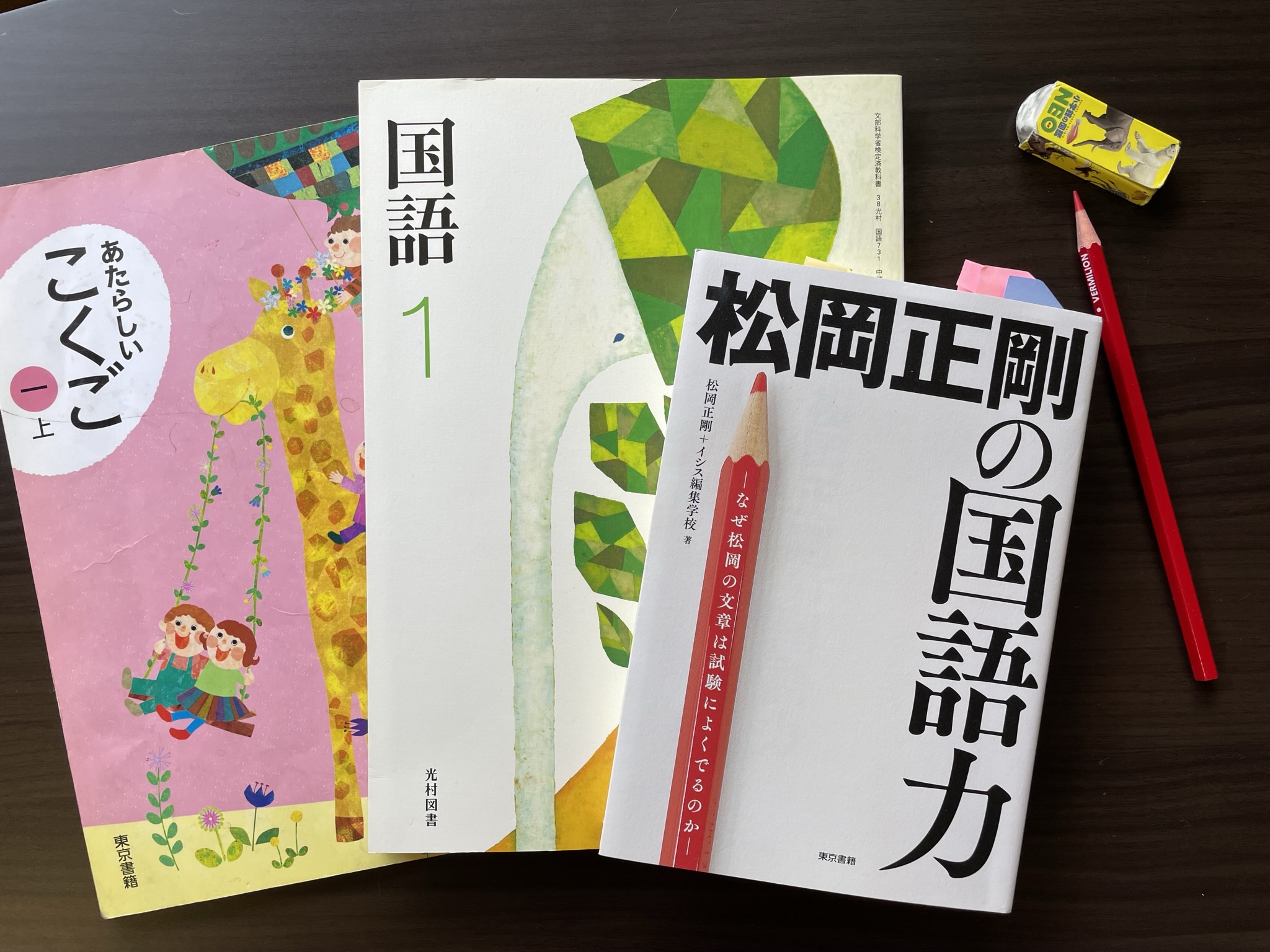

10月の共読会では特別企画として、8月に刊行された『松岡正剛の国語力 なぜ松岡の文章は試験によくでるのか』を読み、入試問題にトライした。

念願の共読会

子どもイシスメンバーによる「オトナのための千夜千冊共読会」特別企画『松岡正剛の国語力』共読会が10月9日に開催された。

試験問題トライアルメンバーの一人だった編集かあさんこと松井路代は『松岡正剛の国語力』は、刊行のあかつきには必ずやイシスメンバーと読みあい、問題を解きあいたいと熱望していた。呼びかけに、作問メンバーの一人である三苫麻里も多用をくぐり抜け参加、9名が集まった。

進行の長島順子が音読箇所として選んだのは、松岡正剛[校長]が寄せた冒頭メッセージ「AI時代の国語力」(6~8ページ)。一段落ずつリレー形式で声に出して読んだあと、それぞれがピックアップしたキーワードを交し合った。

機械が意味を持つ幻想

「これまでの入試問題が、言葉づかいや文中での当該の概念をめぐる設問、素材分を正しく言い替えられるかを試す質問、文意を理解したうえで自分の感想や意見を組み立ててみる設問という三つのタイプに集約されるというところに注意がむきました」と話したのは、10月末から師範代登板も控える飯田泰興である。「どこか物足りない。いい意味でも悪い意味でも三つに集約されていくというのはどういうことなのだろう」と続けた。

「機械が意味を内側で持っているという幻想」という表現に注目したのは、小学校入学を来年に控える5歳のごう君と一緒に参加した上原悦子である。「ロボット関係の仕事をしているが、プログラミングの結果の動きであっても、自らの意思であるように見える。幻想のはずだけれど、意味や意思を感じる人は増えていくだろう」というと、「イベントの時はぜんぶロボットだよ!」とごう君も入ってきた。

今の国語授業の不足

吉野陽子と得原藍は、日々、小学生の子どもの国語学習を生で観察している。

吉野が取り上げたワードは「察知力」。松岡校長は、これから必要となるスキルの一つとして、曖昧な情報から言いたいことを察知する能力をあげている。「同意するが、これまでの国語の授業は、文章を細かく見て、時間をかけて読み解いていくスタイルで組み立てられている。察知は逆で、瞬間に起こること」と話した。

「察知力をどう鍛えていくのか、入試問題にしていくのか、気になりますね」と長島が受ける。

得原は「花の便り」「国語工場」「国語医療」というメタファーを味わったあと、師範代経験を踏まえて、「ひろげる」「あつめる」から始めないと編集力はつかないと断言した。さらに、今の学校では意識されていない、と踏み込んだ。

小4の国語教科書より。

とらえる>ふかめる>まとめる>ひろげる という順番で学習を進めることが推奨されている

読解力の回復

IT関係の仕事をしている西村慧は、最終段落の「2000年にわたって読み書きのAI化をなしとげてきたはずなのだ」に着目した。「まさにその通りだと思いました」。

私たちは2000年にわたり、本や石碑など、「書かれたもの」から意味を受け取る方法を模索してきた。チャットGPTの言葉を受け取ることもそれほど大きな隔たりはないはず。だとすれば、その力を回復させていけばよいのである。

ハギーこと萩原雄三は、学童保育の現場で、子どもたちが宿題をする傍らにいる。

「1、2年の子に呼ばれて、文章題を指して、ねえ、これどういう意味?と聞かれることがとても多い。問題文の意味を読み取ることが、1、2年生のうちはむずかしくても、国語の授業を受けるうちに、きっとどこかで読解スキルがつくのだろうと思う。この本をきっかけに、いつ、どんなポイントで身につくのかをわかりたい」。

変化した「本の意味付け」

三苫は、執筆メンバーの視点から、本の「地」の変遷を感じたと話した。

2年以上前、書籍の企画が始まるきっかけとなった問いは「なぜ松岡正剛の文章は試験によく出るのか」だった。特に2020年刊行の『日本文化の核心』は、十校以上の入試問題に採用されている。

仮タイトルが「試験によく出る松岡正剛」だった時はまだ、文章生成AIは遠い世界だった。「入試制度改革や教育改革」という国内問題が主なテーマとなっていた。ところが刊行直前、チャットGPTが、誰でも使える形で世の中に出てきた。「500字で要約して」とプロンプトを入力すれば、機械が要約する。本が読まれる「地」が変わってしまったのである。

「時代が変化すると、本の意味付けが変わるということを体感した。同時に時代がどう変わろうとも、<なぜよく出るのか>というテーマと、編集力と国語力についての校長のメッセージの重要性は変化していない」と三苫は語った。

帯にも「AI時代の国語力とは?」というフレーズが記された

新作問題を解き、話す

共読会後半では、新作国語問題「図象や図解を使う問題 思考を観察して図解してみる」(349ページ)の問題文を音読したあと、回答に取り組んだ。

順番で、口頭で回答を発表していく。ナビの長島が、リズムよく指南的コメントを挟んでいく。

和気あいあいとした空気が流れるが、実際の試験で採点経験のある得原が「既定の文字数に収められているか、必要な言葉をもれなく書けているか、点数をつける基準になる」とコメントする。

さらに、「感性や美意識を比較してみる」がテーマになった新作問題(302ページ)について、三苫麻里による作問プロセス解説を挟みながら、国語の問題を作ることのベース、プロフィール、ターゲットについて考察した。

図象や図解を使う新作国語問題(作問 加藤達彦・太田香保)

世の中に数多ある文章の中から、受験生にとっては一期一会となる文章を選ぶ。どんなテキストを選ぶかにこそ、出題者が次世代に届けたいメッセージが宿っている。

出題は採点や評価と表裏一体である。そこにどれぐらいの「コスト」をかけるか、そもそもそれを「コスト」と呼んでよいのか。交し合いがとまらず、共読会は予定時間を30分以上オーバーした。

他にも本には、ディスカッションを取り入れた問題など、一人では取り組めない新作問題がある。希望者が集まれば、いつでも会を開きたい。子どもイシスラウンジで呼びかけるので、「編集力×国語力」に関心ある方はぜひ登録してほしい。

読み、解き、話した後は、子どもプランニングフィールド秋冬シーズンのウェルカムパーティへ。

「ハロウィンっぽい」恰好というお題からスタート、ミメロギアやシソーラスを遊んだ。

文、写真:松井路代

info

◆子どもイシスラウンジ

◇子どもフィールド

子どもイシス関連イベント、共読会の情報が受け取れるエディットカフェ内ラウンジ。登録は無料。

◇子どもプランニングフィールド

子どもイシスのプランニングから参加でき、ワーク参加が無料になるラウンジ。子どもフィールドへも自動登録されます。要参加費。

いずれもお申込みはこちらから

◆『松岡正剛の国語力 なぜ松岡の文章は試験によくでるのか』松岡正剛、イシス編集学校/東京書籍

解説(東京書籍サイトより引用):

過去20年間で中学校、高等学校、専門学校、短期大学、大学、大学院と幅広く90校以上の入試問題で出題されてきた松岡正剛の文章。

なぜ、入試国語は松岡正剛を求めるのか?

松岡正剛自ら、その入試問題について徹底分析。

何が書かれ、何が問われ、何が求められたのか?

加えて、実際の出題者へのインタビューを敢行し、松岡の文章を選んだ理由について迫っていく。

さらには、著者自ら監修した模擬問題を多数掲載!

今後の入試問題作成のヒントが満載。

AI時代に必要な国語力を追究する!

イドバタ瓦版組

「イシス子どもフィールド」のメディア部。「イドバタイムズ」でイシスの方法を発信する。内容は「エディッツの会」をはじめとした企画の広報及びレポート。ネーミングの由来は、フィールド内のイドバタ(井戸端)で企画が生まれるのを見た松岡正剛校長が「イドバタイジング」と命名したことによる。

【よみかき探Qクラブ】メンバー募集中!8人の書民の横顔とたくさんのQ

「よみかき探Qクラブ」は、愉快に生きるための言葉・心・体をつくる方法をブラッシュアップし、伝えていく場です。ただいま、夏の読み・書き・学ぶ探Q人を大募集中です。 「読む」「書く」を続けるコツは、読み手がいること、書く場 […]

【よみかき探Qクラブ】夏メンバー大募集!愉快に生きるための「読み」「書き」をヒビに挟もう

☆愉快に生きるための言葉・心・体をつくる☆ 「よみかき探Qクラブ」では、クラブメンバー(Q人_キュート)が日々にぎやかに、「読み手」「書き手」になりながら、「よみ」「かき」の方法を探究しています。自らの読 […]

イドバタイムズissue.34「おおきなかぶ」と「想像力を触発する教育」【53破感門之盟in京都】

イシス編集学校の「世界をまるごと探究する方法」を子どもたちに手渡す。 子どもも大人もお題で遊ぶ。 イドバタイムズは「子ども編集学校」を実践する子どもフィールドからイシスの方法を発信するメディアです。 &nb […]

イドバタイムズissue.33 【参加者募集】「好き」を表現する力!2/16(日)よみかき編集ワーク体験会

イシス編集学校の「世界をまるごと探究する方法」を子どもたちに手渡す。 子どもも大人もお題で遊ぶ。 イドバタイムズは「子ども編集学校」を実践する子どもフィールドからイシスの方法を発信するメディアです。 おもしろかった本を誰 […]

【多読アレゴリア:よみかき探Qクラブ】読むこと・書くことは、アタマの中で思うことから始まる

こんにちは。よみかき探Qクラブ・ナビ役”書民” の一人、浦澤美穂です。 「よみかき」のはじまり 5歳の娘、みっちゃんが最近鉛筆を持ってひらがなを書きたがるようになりました。 絵本を持って […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。