小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

イシス編集学校の「世界をまるごと探究する方法」を子どもたちに手渡す。

子どもも大人もお題で遊ぶ。

イドバタイムズは「子ども編集学校」を実践する子どもフィールドからイシスの方法を発信するメディアです。

東京の西に、なだらかな狭山丘陵が広がっている。その自然豊かな地に蝉時雨の降る7月21日と27日の二日間、子ども向けの読書感想文ワークショップが開催された。

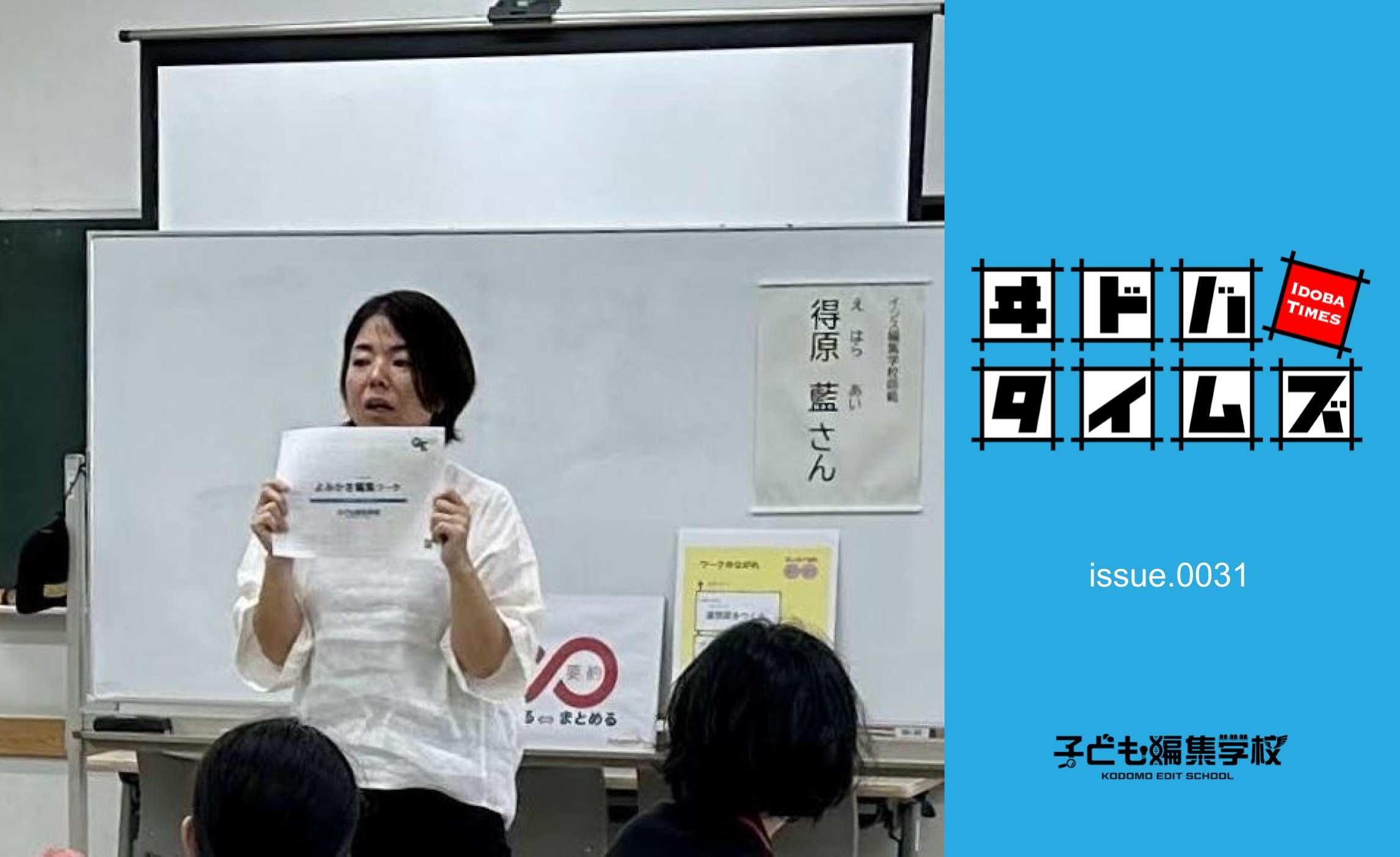

講師はイシス編集学校子ども支局の得原藍師範。子どもフィールドの鈴木郁恵、景山卓也、鈴木恵子もサポート役として参加した。市の広報の募集で抽選に当たった小学校高学年の子どもとその保護者のペアが、公民館に集まった。

りんごから始まる

講師は「編集」という耳慣れない言葉を「連想」と「要約」という二つの言葉で丁寧に解きほぐし、手に持っていたりんごを最前列の子どもへ手渡す。

「りんごからどんなことを連想するかな?」

読書感想文の講座なのに、なぜりんごなんだろう? とまどいながらも、子どもたちの目が輝きだした。参加者はりんごをリレーしながら弾む声を響かせる。

「酸っぱい」「硬い」「シャリシャリ」「アップルパイ」「白雪姫」「ニュートン」・・・

講師はにこにこ頷いてコメントを挟み、ホワイトボードへ回答を書き込む。やがて気づけば「りんごの特徴」「りんごの加工品」「りんごが登場する物語」といった情報のスキームでグルーピングされたシソーラスの束が、ホワイトボードの真ん中に描かれたりんごをぐるりと取り囲んでいた。

手にりんご。ホワイトボードにはりんごのシソーラスがつながる

読書へとつなげる

じつはりんごは、本のキーワードの仮の姿だった。机に配られたワークシートの真ん中には、参加者が持参したお気に入りの本のキーワードを考えて書く空欄がある。書き込んだら、関連する言葉(ホットワード)を連想し、付箋に書いてはキーワードの周りに貼っていくのが次のワークだった。作業の手が止まらない子どももいれば、本をめくりながら親子で会話する姿もある。講師とサポート役のコーチは、声をかけながら各テーブルを回っていく。

ワークのあと、講師が注目して取り上げたのは、今年の課題図書の一冊である『ぼくはうそをついた』(西村すぐり著 ポプラ社)に取り組んだ三人の回答だった。キーワードは「戦争」「うそ」「ぼくはうそをついた」と三人三様で、そこから広がるホットワードもそれぞれ異なっている。講師は「同じ本から三人が違った見方をしていたね」と語り、正解はないこと、読書は自由であり、読む人と著者とのあいだから生まれる唯一無二の関係であることを説明する。子どもたちの表情がぐっと変わった瞬間だった。

謎の四枚の絵

休憩を挟んで始まったのは、四コマ漫画を並べ替えて物語をつくるという、意外なワークだった。

「この人は誰なんだろう? 四角いものは何かな? キラッて何だろう?」

講師の問いが、みんなの連想のエンジンをふかす。漫画に描かれた「四角いもの」は参加者の自由な連想で、豆腐、布団、板、布などへと七変化していきながら、新しい物語を紡いでいった。講師は、生まれたてのいくつもの物語に潜む見立てやモード編集を取り出して評価し、どのような順番(構成)にするのかで、内容がまったく変わってくることを伝える。

カット編集術ワークシートより

連想から要約へ

仕上げは、連想で広げたホットワードから3つを選択し、順番を考え、本の紹介文をつくるPOPづくりの要約ワークだ。なかなか付箋を絞り込めない子どもや、紹介の文章が浮かばない子どもへ、講師とサポートコーチはテーブルを回りながらヒントをつぶやく。

「情報が似ていない3つを選んでみたら?」

「誰に紹介するかを考えて、話しかけるような言葉をPOPにしてはどうかな?」

参加者は生みの苦しみを味わいながらも、ワークを夢中で楽しんでいた。

鑑賞会へ

できあがった作品を部屋の後ろの机に並べ、鑑賞会が始まった。

読んでいいなと思った作品には、感想を「いいね付箋」に書いて貼っていく。大人も子どもも互いの作品を熱心に読んでは、付箋へ思い思いに文字を書き込んでいる。

やがてカラフルな付箋でいっぱいになったPOPを、子どもたちは席へと持ち帰り、宝物のようにカバンへしまう。

「いいね付箋」を貼っていく

「おうちでPOPをもとに感想文に仕上げるときには、ぜひ本をはさんで親子の会話をしながら、お子さんの気持ちを引き出してみてください。そのとき、お子さんの言葉を大切に受け止めて、いろいろと言い替えながら問いかけてみると、新たな気づきが生まれてくると思います」

講師は終わりの時間を惜しむように、とっておきの相互編集のための方法を参加者に贈った。

参加者からの声

講座のあと、子どもたちから「連想が楽しかった」「書きかたがわかったので書いてみたいと思った」といった、ワークの面白さや、これから先への意気込みを語る感想があった。

保護者からは「うまくイメージを膨らませる言葉を子どもにかけられるヒントをもらった」「大人にとってもためになる内容だった」など、本を通して親子がともに学び、かかわりあえる喜びが伝わる感想が語られた。

編集術を使った読み書き講座は、本とのかかわり方を変えていく方法の伝授。それは周りの世界とのかかわり方を広げ、深めていくことへと、きっとつながっている。

文:丸洋子

写真:鈴木郁恵、鈴木恵子

編集協力:松井路代

info.

子ども編集学校プランニングフィールドfacebookページはこちら

お問い合わせもページよりお願いします

イドバタ瓦版組

「イシス子どもフィールド」のメディア部。「イドバタイムズ」でイシスの方法を発信する。内容は「エディッツの会」をはじめとした企画の広報及びレポート。ネーミングの由来は、フィールド内のイドバタ(井戸端)で企画が生まれるのを見た松岡正剛校長が「イドバタイジング」と命名したことによる。

イドバタイムズissue.35「お父さんと行った別典祭は、ここ最近で一番おもしろかった」【よみかき探Qクラブ】

11月23日・24日に、東京・世田谷のイシス編集学校本楼で、多読アレゴリアの16のクラブによる”本のお祭り”「別典祭」が開催された。 よみかき探Qクラブの「駄菓子とゲームの遊房(あそぼう)」では、型抜きやカードゲーム […]

オトナもコドモもいらっしゃいませ!型抜き・ことばゲーム・ZINE【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

【よみかき探Qクラブ】ことば漬になって遊ぼう_秋メンバー募集中!

「よみかき探Qクラブ」では、ナビ役書民(しょみん)とクラブメンバー(Q人_キュート)が日々にぎやかに、「読み手」「書き手」になりながら、「よみ」「かき」の方法を探究しています。自らの読み書きを磨きながら、イシスの内と外 […]

よみかき探Qクラブ・ヒビ vol.1疲れすぎて読めない夜のために

多読アレゴリアよみかき探Qクラブでは「ヒビ」という文章が広がりつつあります。松岡校長の短信「セイゴオひび」に触発されて生まれたスタイルです。 書き手はふと触れた日常のひび割れをすかさず綴り、読み手はそれに誘発されてまた別 […]

【よみかき探Qクラブ】日記・焼きそば・新幹線〜「書く」についてのイドバタトーク

よみかき探Qクラブでは、ざっくばらんに「読むこと」「書くこと」について語らうイドバタトークを定期的に開いています。 54守で師範代を務めた美濃万里子さんのほのぼのツッコミとともに、当日のキーフレーズをご紹介します。 &n […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)