ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

「話す」「聞く」「食べる」。

私たちに綿々と受け継がれ、なんとはなしに行われてきた行為たち。

あらためて注意のカーソルを向ければ、どんな景色が見えてくる?

言語聴覚士の端くれである筆者が、もっとも身近な自然である「私」を寄り道たっぷりに散歩します。

彼は彼女をリードして不恰好なワルツを踊りながら部屋じゅうまわる。

二人は突然テーブルにぶつかり、踊りをやめた。

―なんにぶつかった?

―テーブルに。

―なにか落っこちたろう。たしか…

◇声の響き

ひとの声は、なぜしっかりと響くのか。それは私たちのからだで「共鳴」が起こっているからだ。

私たちは声帯を震わせ微かな音を生むが、その音は空気中に放たれるまでに、口や鼻といったいくつかの空洞に響いてより大きな音に膨らんでいく。この仕組みを「共鳴」という。

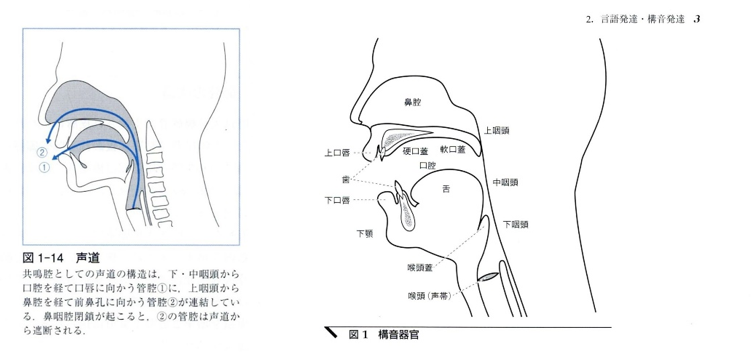

音を響かせる空洞には鼻腔、口腔、咽頭腔などがあるが、実は、それぞれの空洞にどのくらい響かせたかのバランスによって、私たちの声色にも変化が生じている。

試しに、鼻腔と口腔についてみてみよう。

下の図を見てほしい。ひとの鼻と口は普段ひとつづきの空間となっており、「軟口蓋(なんこうがい)」という部分が持ち上がることで仕切れるようになっている。

そのため、口からしっかりと響かせたいときには、右図のようにこの仕切りで鼻へ呼気がいかないようにするのだ。

この間仕切りがうまくいかないと、呼気は鼻に進み、鼻腔で過度に共鳴が起こる原因となってしまう。そして、主に母音などで鼻にかかった声になるが、これを専門用語では「開鼻声(かいびせい)」という。

反対に、本来は鼻に抜くべき音を鼻腔で十分に響かせられなかった声は「閉鼻声(へいびせい)」と呼ばれる。

軟口蓋のようす(左図『発声発語障害学(標準言語聴覚障害学)』 右図『構音障害の臨床‐基礎知識と実践マニュアル‐』)

ちなみに、日本語の母音、そして子音の多くはこの仕切りをつくった状態で発音される。

いくつかの子音だけが鼻にのみ呼気を導いて出されるが、これを「鼻音」といい、ちょうどナ行(n)やマ行(m)、「ん」(N)などが該当する。試しに、手鏡を鼻の下にあて、「んー」といえば鏡がしっかりと曇ることがわかるだろう。

こんなふうに、私たちは普段意識こそしないが、共鳴のバランスを巧みに操りながら、ことばを紡いでいたのだ。

これは意外と知らなかった人も多いのではないだろうか。

◇花たちの共鳴

より細かな定義にあたれば、共鳴とはそもそも「共振」である。

共振とは、ものが持つ固有の振動数と等しい振動が外からくわわったとき、その揺れ幅が大きくなる現象をいう。

共鳴は、共振のなかでも特に音に関するものを指すのだ。

先程のひとの声も、厳密にいえばこの原理に成り立っている。

そして、私たちひと以外にも、この「共鳴」をしたたかに利用する者がいた。

2019年のイスラエル・テルアビブ大学の研究である。マツヨイグサの花が、花粉を媒介するハチの羽音をきき花の蜜を甘くすることが分かった。

これは花がハチの羽音を感知していることを意味したが、では、どのように知ることができたのだろうか。

続く実験で、実は、花びらが羽音と同じ周波数で振動していることが判明した。つまり、花はハチと共鳴することで音を弁別していたのだ。

ふるえる花弁はいわば花の「耳」。また、椀状に咲いた花は、パラボナアンテナのごとく、感知した振動を増幅させるのにうってつけの形なのだという。

蜜を甘くするのは、もちろん花粉をより多く運んでもらうための生存戦略だろう。

花唇の蠱惑的な微笑が浮かぶ。そっと寄り添い甘い罠を仕掛けるのは、どうやらひとに限ってのことではないようだ。

◇砕けたガラス

共振や共鳴の例を調べると、ほかにも「体を動かしてブランコを大きく揺らす」や「グラスに特定の周波数の声をあてると割れる」など実にさまざまなものがでてくる。

そして、このグラスが割れる動画を眺めながら、私はある場面を思い出していた。

それは冒頭に掲げたテネシー・ウィリアムズの『ガラスの動物園』の一節だ。

内気な女性ローラが、長年想いを寄せる初恋の男性と自宅でワルツを踊るシーン。

ちょうど互いの息とステップが重なろうとしたときだった。二人はテーブルにぶつかり、卓上に並べ置かれたなにかを落としてしまう。それは彼女が大切していたガラス細工のユニコーンだった。

机から落下したそれは自慢のツノを失い、他の平凡な馬たちと等しい姿となっていた。

静まる二人。転がるツノ。そのカットを境に、夢のような時間は閉じ、彼はローラのもとを去っていく。

読んで以来ずっと、儚く悲しいシーンと思っていた。

けれど、声に飛散するグラスをかさね、こんな考えが頭を過る。

あのカットは、ローラに真に共鳴し彼女の理解者であったのが、ユニコーンの彼の方であったことを図らずも証明していたのではないか。

そんな幻想を手繰れば、明朗快活な想い人は、悲痛なまでに内向で、けれど深遠な、彼女の美しさを浮かばせるための単なる装飾具に収まってゆく。

そして反対に、脆くこわれやすい飾り物であったガラス細工は、ひとりの女性の輝きを正しく採光する、優秀な仕事人の顔つきへと一変するのだった。

「他の馬と同じになれてよかったのよ」。

あのときの彼女の声は、どのくらい鼻へ抜け、からだのどの空洞を震わせていただろうか。

移ろう物語の印象とともに、活字の奥、澄んだ肉色の洞を思いながらそんなことを考える。

◇共鳴と逸脱

ダンスフロアでガラスが砕けたように、身を揺らすブランコが宙を舞うように、声の響きが空気を裂くように、「共鳴」とは、いつも〈ここ〉からの「逸脱」を意味していた。

それは、私たちが誰かと交わしあうことでしか、今を超えられないということを伝えるようでもあった。

他者の考えに心から賛同することを「共鳴する」というが、それは必ずしも二者が一点に留まることではないのだろう。

重なり交感した途端、既に互いはそこから逸れ、新たな局面へとさしかかっている。だから、共鳴という文字の水底にはいつも別れが用意されている。

けれど、新たな道へすすむからだの内、細胞のどこかで、互いをかさねた瞬間は記憶されている。

そして、それは生涯消えることがないのだ。

いつか、私やあのひとの肉体が果てるときを考える。

崩れゆく細胞の隙間、人知れず、数千の波が煌めいていた。その光一粒一粒に、あなたと出逢えた喜びは満ちていた。

〈参照文献〉

藤田郁代他『発声発語障害学第3版(標準言語聴覚障害学)』 医学書院(2021)

阿部雅子『構音障害の臨床-基礎知識と実践マニュアル-』金原出版(2005)

テネシー・ウィリアムズ『ガラスの動物園』小田島雄志訳,新潮文庫(1988)

アイキャッチ画像:道端で風に耳を澄ますヒルザキツキミソウ(マツヨイグサ属)。

竹岩直子

編集的先達:中島敦。品がある。端正である。目がいい。耳がいい。構えも運びも筋もよい。絵本作家に憧れた少女は、ことばへの鋭敏な感性を活かし言語聴覚士となった。磨くほどに光る編集文章術の才能が眩しい。高校時代の恩師はイシスの至宝・川野。

【ISIS BOOK REVIEW】本屋大賞『汝、星のごとく』書評~”言語聴覚士”の場合

評者: 竹岩直子 言語聴覚士、 イシス編集学校 [守] 師範代 まだ小さな歯と舌の隙間。そこから理想の風が生まれる。 ドリルブックの「す」の頁。発音の練習に励む児は、ある単語をみて目を光らせた。 「せんせい、これ、あと […]

「話す」「聞く」「食べる」。 私たちに綿々と受け継がれ、なんとはなしに行われてきた行為たち。 あらためて注意のカーソルを向ければ、どんな景色が見えてくる? 言語聴覚士の端くれである筆者が、もっとも身近な自然である「私」を […]

「話す」「聞く」「食べる」。 私たちに綿々と受け継がれ、なんとはなしに行われてきた行為たち。 あらためて注意のカーソルを向ければ、どんな景色が見えてくる? 言語聴覚士の端くれである筆者が、もっとも身近な自然である「私」を […]

【ISIS BOOK REVIEW】直木賞『夜に星を放つ』書評 ~言語聴覚士の場合

評者: 竹岩直子 言語聴覚士、 イシス編集学校 [守] 師範代 最近は小児構音を専門とし、構音訓練に携わっている。それは音の世界を組み直す作業にも近い。そこで本書でも、そうした再構築のBPT*を眺めながら […]

「話す」「聞く」「食べる」。 私たちに綿々と受け継がれ、なんとはなしに行われてきた行為たち。 あらためて注意のカーソルを向ければ、どんな景色が見えてくる? 言語聴覚士の端くれである筆者が、もっとも身近な自然である「私」を […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。