将棋棋士・藤井聡太六冠は、なぜ勝ち続けるのか。その背景にあるのははたして「AI」なのか。それとも?

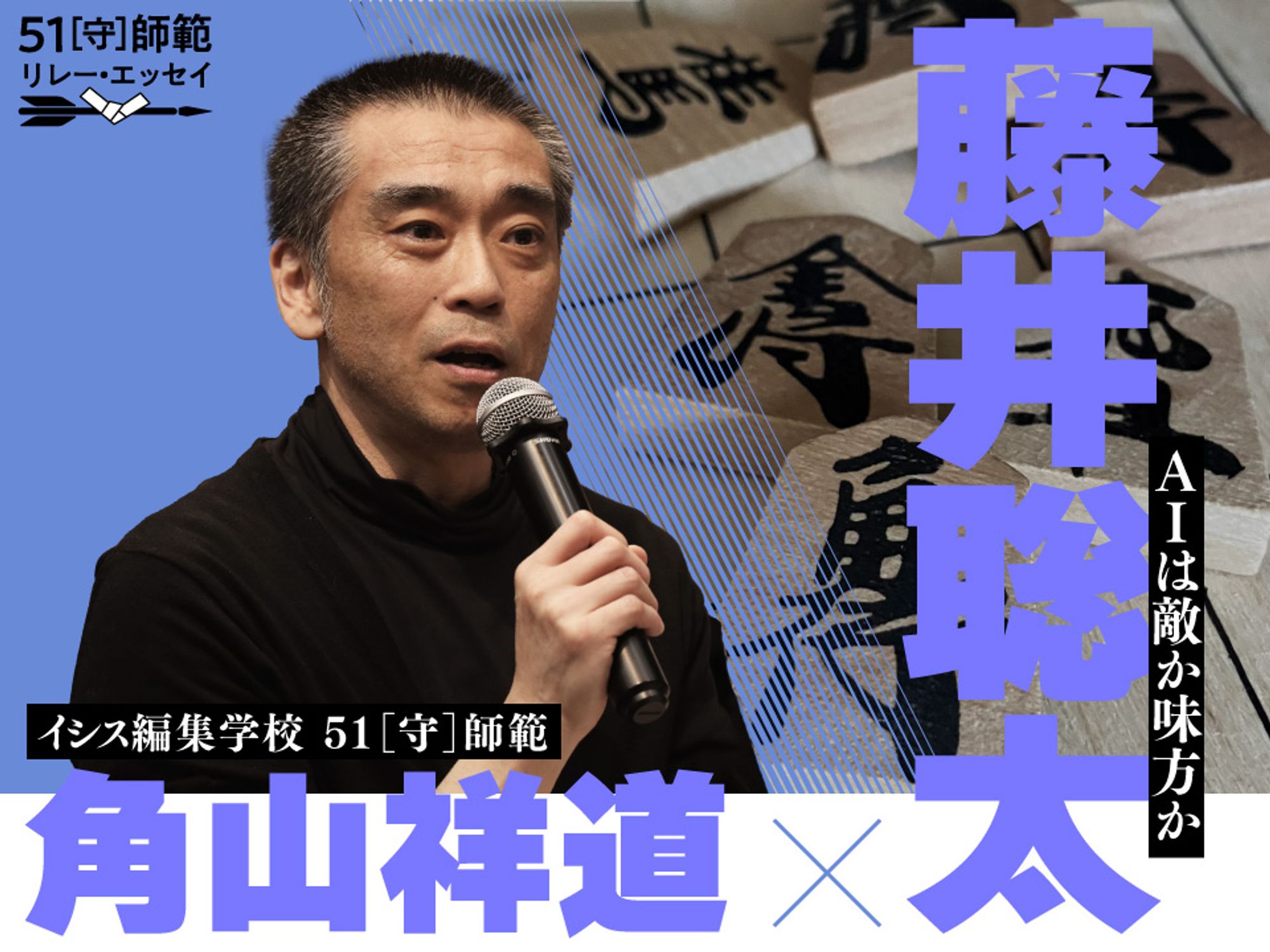

開講間近の第51期の[守]師範が、型を使って各々の数寄を語るエッセイシリーズ。3人目の師範角山祥道は、編集的な思考を用いて藤井聡太六冠の強さの秘密にきり込みます。

将棋界はAI抜きに語れなくなっている。

AIが最善手=正解を出し、勝負の形勢を評価値として可視化する。棋士はAIで研究し、AIと対局し腕を磨く。棋士にとって必要なのは、盤ではなくPCだ。

生成AIに左右される世界。これは他人事ではない。amazonのアルゴリズムはユーザーごとにお勧め本を提示し、グーグルのAIは届けるニュースを選別する。米国や日本の一部新聞記事はすでにAIによって作成され、昨年末には「AIを用いて描く文学賞」も創設された。「創造的に書く」ことすら、AIに浸食されている。

AIの最先端でもある棋界でトップに立つのが、藤井聡太六冠だ。最年少記録を次々と塗り替える20歳の青年を、今さら説明する必要はないだろう。王将戦のタイトル戦で羽生善治挑戦者を退けたのも記憶に新しく、現在は名人戦と叡王戦のWタイトル戦に臨んでいる。世間の印象は、藤井=AIの申し子、だろう。

人の思考は、出発点のベース(B)から目標点のターゲット(T)へと向かう。このBからTに向かう「あいだ」に浮かぶ姿・形・様子を、編集工学ではプロフィール(P)と呼び、ここに多様性や多義性、多彩さの可能性をみる。この「BPTは」、イシス編集学校が大事にする方法のひとつだ。

AIは、このPを省く。スタート(B)からゴール(T)までの最短ルートを導き出すのだ。効率化を重視するグルーバリズムと相性がいいのはそのせいだ。棋士がAIの示す手順を記憶するのも、途中の省略で成り立っている。ところが藤井は、BからTのあいだで「寄り道」をする。

2勝2敗で迎えた王将戦第5局もそうだった。52歳のレジェンド・羽生善治と藤井の大一番は、序盤からハイペースで進んだ。羽生が用意した作戦に乗った藤井だったが、1日目の昼、41手目で、手がピタリと止まった。細い指で扇子をくるくる回す。宙を見上げる。盤面に目を戻すと、体を小刻みに前後に揺する。

昼食休憩も入れれば、3時間に及ぶ長考の末、藤井が選んだのは、AIが示さない手だった。評価値は大きく下がったが、想定外の手に、羽生が大長考に陥り、対応を誤った。終盤のまぎれはあったけれど、41手目の反AI的寄り道が、勝利をたぐり寄せた。

明らかに藤井は、途中で寄り道をするためにAI研究を用いている。例えば定跡。経験知から導き出された最短ルートのはずだが、藤井は事も無げに違う道を進む。そしてそのことを楽しんでいる。この時の話し相手に、AIを用いているのだ。

ああなるほど。藤井聡太の将棋は、AIの正解を暗記するような「従属関係」ではなく、AIとの「共存関係」にあったのか。圧倒的な強さの秘密はここにあった。

藤井聡太六冠(現在は七冠)は、こんな付き合い方もあるよ、とAIとの新たな関係構築の一手を指し示してくれていた。

(アイキャッチ 51[守]師範・阿久津健)

▲第72期王将戦の記念扇子。発売開始時間を待って、その瞬間にポチッとしたことは言うまでもない。

■51[守]師範エッセイ

○阿曽祐子×美生柑「美生柑というダントツ」

○相部礼子×坂本龍一「24時間生活者に潜む、たくさんのわたし」

○角山祥道×藤井聡太「寄り道する藤井聡太」

○稲垣景子×壁「ボルダリングはギシシとオノマトペ」

○佐藤健太郎×食べ歩き「食べ歩く、軸、動く」

○阿久津健×Fat lava「ファットラヴァ~組み合わせの実験器」

角山祥道

編集的先達:藤井聡太。「松岡正剛と同じ土俵に立つ」と宣言。花伝所では常に先頭を走り感門では代表挨拶。師範代登板と同時にエディストで連載を始めた前代未聞のプロライター。ISISをさらに複雑系(うずうず)にする異端児。角山が指南する「俺の編集力チェック(無料)」受付中。https://qe.isis.ne.jp/index/kakuyama

毎日のようにお題が出題され、それに即答することが求められる。これが、父(井上ひさし)からこまつ座を継いで、16年間やってきたことのすべてだったと、井上麻矢さんは語った。 「守学衆の時は、コップが何に使えるか答えてどうな […]

老いたのらねこから、どうぶつ島に囚われているりゅうの子の話を聞いた9歳のエルマーは、救い出す旅に出発します。赤ずきんちゃんは、母親から病気のおばあさんにブドウ酒とお菓子を届けるようにいわれ、村から半時間もかかる森の奥を […]

京都は八坂神社の目と鼻の先に、「漢字ミュージアム」があるのですが、つい数日前、こちらを訪ねてきました。同館は、漢字3000年の歴史から日本の漢字受容史のわかる体験型ミュージアムです。 ▲左から、触って遊べる「踊る甲骨文 […]

今52[守]では、「武邑光裕」の名がとてつもない頻度で飛び交っている。氏による52[守]特別講義が迫っているからだ。その交わし合いの中から生まれた連載「武邑光裕を知る・読む・考える」。第4弾は、越境の地から日本と世界を活 […]

いよいよ明日12月25日、クリスマスの朝に「シン・お笑い大惨寺」の大興行が始まる。 ここまで告知記事を9連打してきたが、「結局、何が始まるの?」という方も多いだろう。すでにテスト問題にこうじている方も、全体像は掴めていな […]