タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

やまだないと 男の人って大島弓子、分かりたがるよね。

よしながふみ 学者の先生とか好きですよね。なんでなんだろう。

やまだ (中略)そりゃ無理だよ、女の子に生まれなかったんだからあきらめな、って思うんだけど。(中略)だって男の人が大島弓子を解き明かそうとするとさ、必ず『バナナブレッドのプディング』でしょ。

(よしながふみ『あのひととここだけのおしゃべり』(太田出版)より)

いやあ、手厳しいですね。これからいったい何を書けばいいんでしょう(笑)

大島弓子という作家は、おそらく女子にとっては、直接的に琴線に触れる何かがあるのでしょう。一方、男子にとっては、それが何かハイブロウな「文学」として映ってしまうのですね。

「なんかよくわからんけど深い!」

みたいに感じてしまうのです。

そして男たちは、なんとかそれを解読しようと、いろいろ理屈をこねくり回してしまい、それを見ている女子たちは「全然わかっていないなあ」と、ため息をつくわけです。

という訳で、私のような者が、大島弓子を取り上げるのは、男子禁制の領域にズカズカ入り込むようで気後れするのですが、ここはひとつ火中に栗を拾う心境で、代表作『綿の国星』(白泉社)から模写してみようと思います。

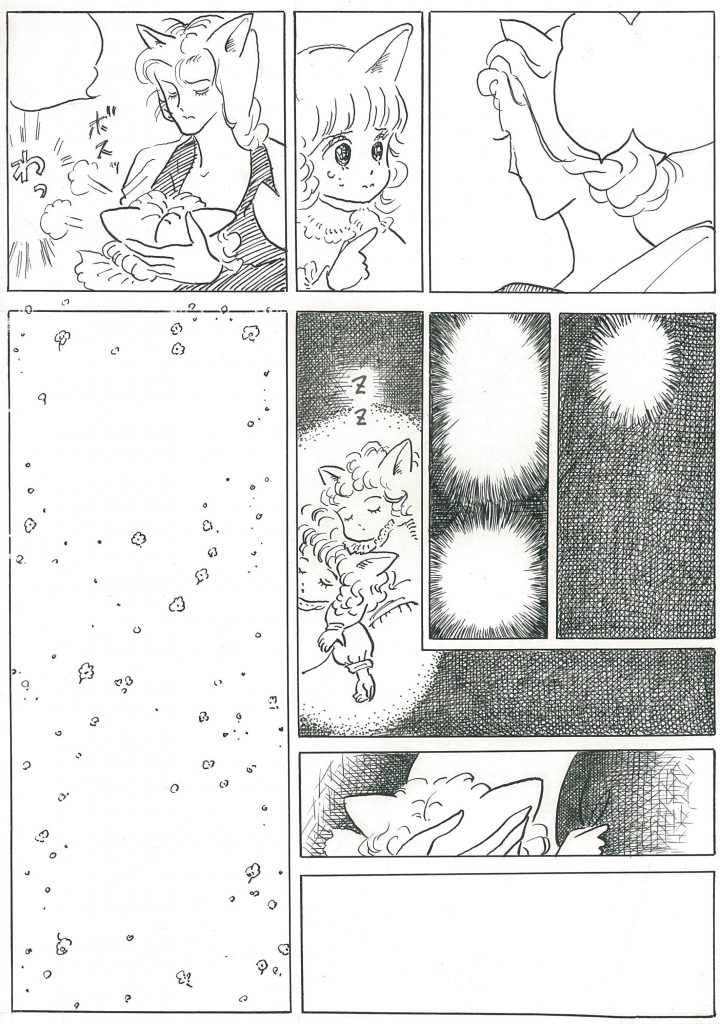

大島弓子「綿の国星」模写

(出典:大島弓子『綿の国星』白泉社)

大島弓子は昔からちょっと特徴的なコマの割り方をするのですが、その一つが、【縦長のコマを均等に並べる】というやり方です。このページ上段と中段の真ん中あたりに、ちょっとその名残りが出ています。

それから、真ん中あたりにあるようなL字型にカギ状になっているコマもよく出てきますね。このページにはありませんが、間白を広く取って独特の効果を出すこともよくされます。

少女マンガの特徴とされる背景に花びらをしょわせる手法も、よく使われますが、派手さはないですね。初期の頃は大輪の薔薇が出てくることもありましたが、多くはスミレやタンポポ、ミモザなどの、【可憐で小さな花々】です。

そして花よりも、むしろ多いのが、【葉っぱや木洩れ日、こずえのざわめき】などの描写です。これが出てくると、いかにも大島弓子という感じがしてきます。

人物に寄っていくよりも、むしろロングショットや余白に語らせるタイプですね。背景も真っ白あるいは真っ黒。そして、そこにちょっとだけ線が入る。この【ちょっとだけ】に無限の豊饒さを内包させるのが大島マジックの真髄です。

モダンアートを思わせる削ぎ落されたシンプルでシャレたコマ割りに、重層化された独特のナレーションが入りこんでくることで、あの独特の大島ワールドが出来上がっていくのです。

■私だけの大島弓子

大島弓子は、これまで取り上げた萩尾望都、竹宮恵子などと並ぶ「花の24年組」の代表的作家の一人です。

24年組の中でも特に、この萩尾、竹宮、大島の三人は、70年代前半、小学館の「少女コミック」を中心に活躍し、「HOT」時代(ハギオ・オオシマ・タケミヤの頭文字をとったもの)と呼ばれる一時代を築くことになりました。

現在隆盛を誇るコミックマーケット(通称コミケ)が始まったのが1975年のことですが、当時は参加者の大多数が女性、それもHOT御三家の熱心なファンたちで占められていたと言われています。コミケのルーツがこの三人というのは、ちょっと意外ですね。

しかし、この三人は御三家のように言われていますが、よく見ると大島弓子だけは、あきらかに異質なタイプで、どう考えても正三角形にはなっていません。特異な軌道を描く大島弓子のために、三者の関係も、あたかも三体問題のように、ややこしいものになっています。

あらためて大島弓子がどのような作家であったのかと考えてみると、ファンにとっては、なにか「特別な人」という感情をかきたてられる存在のようです。冒頭に対談を紹介した、やまだないとさんも、別の対談で「私だけの大島弓子」という言い方をしていました(『大島弓子にあこがれて』ブックマン社)。

優れた作家というのは、往々にして読者をして「この人は、どうして自分のことを書いているのだろう」という疑念を抱かせるようです。大島弓子には、とりわけ、そうした魔力が強いらしい。やまださんの発言も「男には大島弓子はわからない」というより「私以外に大島弓子はわからない」と言いたいのが正直なところなのでしょう。

大島マンガのキャラって、みんなどこか風変わりですよね。今なら、フシギちゃんとか、イタイ人とか言われていそうな人たちが多いように思います。周囲と波長を合わせるのが苦手で、現実にいたら、さぞかし生きづらい人生を歩まされるだろうなって思われる人たちばかりです。

「ほうせんか・ぱん」では、自分の大切な持ち物を、ぜんぶ学校の休み時間に叩き売りして退学になっちゃう女の子。「赤すいか黄すいか」では、万引きの逆を張って買った品物を、そっと文房具屋に返しに行く女の子。「雛菊物語」では、部屋に首つり紐を垂らしておくと落ち着く女の子。「きゃべつちょうちょ」では、昨今のジェンダー問題を先取りしたかのような性別不詳の女の子、などなど、個性的な女の子が次から次へと登場し、さながらフシギちゃんの見本市のようです。

大島マンガには、このように精神のバランスがどこか危なっかしい少女がしばしば出現し、ときにユーモラスな笑いを引き起こしながらも、読者を不安にさせずにおかないヒリヒリした感覚を呼び起こします。

かつてフィクションの中に、このような類型の少女はいませんでした。大島弓子がはじめて目に見える形で、物語の中に造形した少女のある心理。それに触れたときの読者たちの驚き。「これは自分のことを描いている」という手ざわりについては、とても大きなものがあったでしょう。

とすると出会いのタイミングは、けっこう重要なのではないか。十代の一番多感な時期に、バチッと出会ってしまった人は、一生の宝物として大島弓子がかけがえのない存在になってしまうのではないでしょうか。

■コンブレの方へ

大島弓子のコアなファンたちが「男にはわからない」と言うのは、おそらく70年代までの「週マ」~「少女コミック」期の大島弓子のことでしょう。たしかにこの時期までの大島弓子は特異なムードを放っていて、ちょっと取っつきにくいところがあります。逆にいえば批評の対象にしやすいとも言える。

特に1977年の「バナナブレッドのプディング」は、「綿の国星」と並ぶ大島弓子の代表作として、しばしば批評の俎上にのぼることの多い作品です。「綿国」第一話発表直前に「月刊セブンティーン」誌に短期連載されたこの作品は、短編型の作家<1>である大島にしては、比較的尺のある作品で、内容も起伏に富んでいます。通常の短編作品なら物語が回収されていく地点を過ぎても、さらに展開があるせいで、けっこう行ききるところまで行ききってしまい、最後に主人公の三浦衣良はフシギちゃんレベルを超えて精神の均衡を崩壊させてしまい、狂気の相をあらわにしていきます。

(大島弓子『バナナブレッドのプディング』白泉社)

大島マンガに登場する少女たちは、心の中に抱え込んだ面倒な何かをそれぞれのやりかたで「やり過ごす」テクニックを持っているのでしょう。きっと、なにかの水位がいっぱいになる前に、それを放出しているのかもしれません。それが外面的には奇矯な行動として現れるのでしょう。「バナナブレッドのプディング」の場合はそれでは収まらず、水位を超えて決壊してしまった珍しい例だと言えます。

そういうところが批評を呼び込みやすくさせ、それこそ「F式」にいろいろ分析させてしまうのですね。いわゆる男たちが、そこへ群がってしまったことに、女性たちはうんざりしているのでしょう。

このことは、マンガに限らず文芸批評全般に関わる問題点をあぶり出しているようにも思えます。

大島作品に一貫して流れるテーマだとか、大島弓子が好んで使う物語のモチーフだとかを、分析的に語るという切り口では見えてこないものがある。作品に伏在する深いところを探っていく文芸批評的な手法には限界があるのかもしれません。

むしろ表面的に見えるもの、浅いところに漂っているものの中にこそ、大切な何かがあるのではないか。それを編集的に「触知感覚」と言ってしまってもいいでしょう。

紅茶に浸したマドレーヌの香りから立ち現れる何かにフォーカスした「千夜千冊935夜」では、プルーストの小説と、松岡校長が、かつて実際に体験したことのある光景とが交互に綴られています。私たちはそれを直接的には知りません。「コンブレ」なんてカフェには一度も訪れたこともないし「透明樹脂の色椅子」なんて見たこともない。しかし、こうしたフレーズから私たちは、たしかに何かを受け取る。

大島弓子といえば、おいしそうな食べ物がたくさん出てくることで知られていますが、実は、絵でしっかり描かれていることは意外に少なく、ほとんどがネームであることを指摘したのは批評家のヤマダトモコ氏でした(『キネ旬ムックマンガ夜話VOL.2』)。それでいて大島マンガの食べ物って、モモのカンヅメにしろ、バナナブレッドのプディングにしろ、ものすごく強く印象に残ってしまうのですね<2>。

大島弓子には何かを喚起する独特の魔術があるようです。コンコンとドアをノックして、たまたまそこにチューニングが合ってしまった人は、扉が開かれてしまう。

大島弓子を特徴づける、独特の余白、スミベタ、真っ白な空間、ふわふわした花びらだか綿ボコリだかわからない謎の物体などなど、これら全ては、実は高度に文学的な技法でも何でもなく、ごく当たり前にコンコンとノックしているだけなんですよね。「解読」なんてする必要もないぐらい、ごく当たり前に。

■大島弓子なにを読む?

大島弓子の作風は、やはり『綿の国星』を境に少し変質したように感じられます。70年代半ば頃までの大島作品は、とにかく、むせ返るような濃密さに息苦しくなるほどなのですが、それがちょっとやわらいできたような…。

なにより作劇が達者になって読みやすくなりました。

大島弓子の半世紀にわたるキャリアを、発表媒体によって大ざっぱに分けてみると

・68~71年「週刊マーガレット」期…わりとフツーの少女マンガのタッチ。十代の妊娠を扱った「誕生」など、かなりチャレンジングな内容にも挑戦。

・72~76年「少女コミック」期…この時期の「少女コミック」には萩尾・竹宮もいて24年組黄金時代を築く

・77~86年「LaLa」期…大島作品中最も知られた「綿の国星」の他、「バナナブレッドのプディング」「四月怪談」などを精力的に発表

・87~92年「ASUKA」期…「秋日子かく語りき」「毎日が夏休み」といった名編を次々と連打した円熟期。愛猫サバとの日々を描いたシリーズも始まる。

・93~95年「ヤングロゼ」期…「ロスト ハウス」から「雑草物語」まで。

・それ以降は、物語系はほとんど発表しなくなり、猫エッセイがメインとなる。「グーグーだって猫である」「キャットニップ」など

…といった感じでしょうか。

大島弓子を初めて読むという人に、まずお勧めしたいのは『綿の国星』(白泉社)ですね(ありきたりですが…)。

やっぱりこれが一番じゃないでしょうか。70年代までの大島マンガのエッセンスと80年代以降の作風がちょうどいい案配にブリッジされて、一つのピークをなしているように思えます。その次は『秋日子かく語りき』(角川書店)や『毎日が夏休み』(角川書店)などの80~90年代の作品に進まれるのがよいでしょう。この辺はどれも読みやすいし素直に楽しめると思います。しかしできれば70年代の作品も覗いてほしいですね。

大島弓子は短編主体の作家で、品質も安定しているので、乱暴に言えば、とにかくタイトルを見て気に入ったものを、ぱっと手にとって読んでみる、というのが一番いいかもしれません。

■大島弓子のそれから

大島弓子の、物語作家としての現時点での最終ラウンドは93~95年の「ヤングロゼ」期ということになりますが、このあたりの作品は『ロスト ハウス』(角川書店)で読むことができます。どれも読みごたえのある作品ばかりで、またちょっと新しいところに入ってきたのかなという予感を感じさせます。メルヘンの世界に現実が侵蝕してくるようなシビアな展開が多くなり、読んでてちょっと怖くなる作品もありますね。

(大島弓子『ロスト ハウス』白泉社)

「青い 固い 渋い」は、大島弓子版「かむろば村へ」みたいな話ですが、こちらの方は人情のかけらもない、とっても冷たいかむろば村(笑)。「8月に生まれる子供」は急激に老化していく病気にかかった女の子の物語で、これもなかなかビターなテイストです。「クレイジー ガーデン」は芸能界のバックステージもので、なんだか岡崎京子<3>の最後の大作『ヘルタースケルター』(祥伝社)とシンクロして見えます。こうした重量感ある作品を描き始めた大島弓子は、この後どうなっていくのかなと思っていたら、ふっつりと創作ものは途絶えてしまいました<4>。

「グーグーだって猫である」の連載(1996年)が始まってからは、ゆったりしたペースでもっぱら猫エッセイマンガに専念するようになっていきます。もう創作ものに戻る気持ちは、あまりないのかもしれません。

サバ時代<5>は少数精鋭だった大島さんちも、今ではたくさんの猫に囲まれているようです。読者としてはちょっと淋しい気もしますが、これも理想的な生き方なのかもしれません。

◆◇◆大島弓子のhoriスコア◆◇◆

【縦長のコマを均等に並べる】68hori

コマを並べる際に、縦方向の間白を揃えてしまうのですね。ふつうは読む順番を混乱させないために左右にズラすのが定石なのですが、わざとそうしているようです。ケーキやカステラを並べているようなイメージなのかな。

【可憐で小さな花々】71hori

最後のコマのように、小さくて、よくわからない花が出てきます。この手法は大島弓子の中で独自に進化していき、やがて、なんだか特定できない不思議な浮遊物のようなものになっていきました。

【葉っぱや木洩れ日、こずえのざわめき】93hori

「草冠の姫」のラスト「聞いたか 新緑よ」のシーンなど、まことに見事なもので、岡崎京子も自作に引用していました。

【ちょっとだけ】85hori

批評家の斎藤宣彦氏は「紙の白い地に、シンプルな線をいくつか引いてゆくだけで、草や花の満ちる風景となる。逆に、背景を黒く均等にスクリーン状に塗りつぶしても、そこに少し大島の線が少し入るだけで、生き物が息づく夜の空間になる。魔術的な作家である。」(『漫画の遺伝子』講談社)と的確に表現されています。

<1>大島弓子の作品中、最も長いのは「いちご物語」で、単行本で全2巻(文庫版は全1巻)です。それ以外は、ほとんどが短編で、たまに単行本1冊分にも満たない程度の短期連載があるぐらい。「綿の国星」は78年から87年まで断続的に連載されましたが、これは形式的には短編連作です。

<2>お菓子研究家の福田里香さんは、「ヒー・ヒズ・ヒム」に出てくる苺とビスケットの組み合わせを実際に試してみたそうです。そうすると「ラッカのかおり」なんてちっともしなくてガッカリし、「実はうまさの最高到達点は、すでにマンガの中で、味わっているんですよ。」と言っていました(『大島弓子にあこがれて』ブックマン社)

<3>岡崎京子が大島から受けた影響は、とても大きいものがあります。重層するモノローグの使い方や、コマ運び、余白の効果的な使用などの技法面から、題材やテーマの切りとり方にいたるまで、いろいろなところに大島的な要素が見え隠れしています。取り上げられる風俗や女の子のタイプが違うので、一見すると全く別種の作家のように見えますが、 表層的な違いをはぎ取ってみると、意外なほど資質的に近いものを持っているのではないでしょうか。実際に岡崎作品には、わかりやすい大島パロディやオマージュがしばしば登場しています。

<4>最後のまとまった物語作品は「雑草物語」(「ヤングロゼ」95年5,6月号)ということになります。一冊の単行本(角川書店)としてまとめられていますが、わずか94ページのブックレットのような、かわいらしい小冊子です。

<5>愛猫サバとの日々(82年~95年)は『サバの秋の夜長』『サバの夏が来た』(白泉社文庫)などで読むことができます。サバものの第一作「サヴァビアン」は、『綿の国星』の最終巻(単行本・文庫版ともに)に収録されています。

アイキャッチ画像:大島弓子『綿の国星』②白泉社

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。