昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

4年ぶりに日本列島中を人が往来するゴールデンウィークだった。直後の2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、5類感染症へと移行した。電車はノンマスクの乗客が増え、人気の少ない道では少なくない人がマスクを外していた。マスクを取ってはじめて、街中で口元の表情がおろそかになっていたことに気づいた方も少なくないのだろう。「笑顔の作り方」なる講座への参加者が急増しているのだという。

マスクた私たちに表情をつくらずに済む状況が与えていたように、私たちの振る舞いや普段の生活は想像以上にモノからの影響を受けている。これを「アフォーダンス」という。私たちをアフォードするのはマスクなどの「モノ」とは限らない。肩書きや役職といった「ロール」もそのひとつである。私たちはたくさんのロールを着替えながら毎日を過ごしている。会社では「会社員」のロールを纏い、帰りの電車では「乗客」となり、帰宅した我が子の前では親になる。言い換えれば、未知の「ロール」を積極的にまとうことで、自らの考えや行動を再編集することができるようになる。

コロナが5類移行した同日、イシス編集学校では新しいロールに袖をとおした人がいた——これまで花伝所で長年「花目付」を担いつづけてきた深谷もと佳である。

ロール名は「花傳式部(かでんしきぶ)」。校長・松岡正剛による命名だ。松岡校長が27冊目の千夜千冊エディション『源氏と漱石』で「比類のない表現編集力」と絶賛する『源氏物語』を著した紫式部を思わせる、世界にひとつだけのネーミングである。

「花目付」ロールを任された頃から「名付け(ネーミング編集)」の力を体感していた深谷は、拝命から24時間を満たない5月9日の夕方、エディストで新連載「花伝式部抄」を書きおろした。まず、エディストというウェブメディアで「花目付」から「花傳式部」へとお色直しを施したのである。「学衆」から「師範代」へとロールを着替える「花伝所」の花傳式部として、ロールチェンジを恐れないカマエを自ら実践してみせた。

深谷式部に言わせれば「編集学校のロールは役割がはっきりとは規定されていない。むしろネーミングというかたちで「型」だけて置かれている」のだという。錬成師範・番匠・学匠・このように明確に規定されていないロール名ばかりのイシス編集学校の中で、「師範代」は、花伝所という養成講座が用意された唯一のロールともいえるだろう。深谷式部は入伝式に集う24名の入伝生へ、次のような言葉を贈った。

1.「名付け」とは世界モデルを授かること

感門之盟で最も盛り上がるのは教室名発表だろう。なぜなら何かが新しく誕生する瞬間だから。教室名発表の儀式そのものも「冠界式」と名付けられている。教室名が与えられるとは、「世界モデルを授かること」。花伝所を放伝(修了)したら、師範代となり教室名を受け取ってもらいたい。

2.相手や環境からのアフォードを積極的に編集可能性にしてほしい

アフォーダンスに対して、こちらから積極的に動いて可能性を捕まえてほしい。新しい服に袖を通すときにその着心地を確かめるように。あるいは座っているときに無意識に楽に座れる可能性を探りモゾモゾと姿勢を動かすように。花伝所でも、今までの自分にとどまらずに、向こうからやってくる側の編集可能性を掴むために、大いに試行錯誤してほしい。

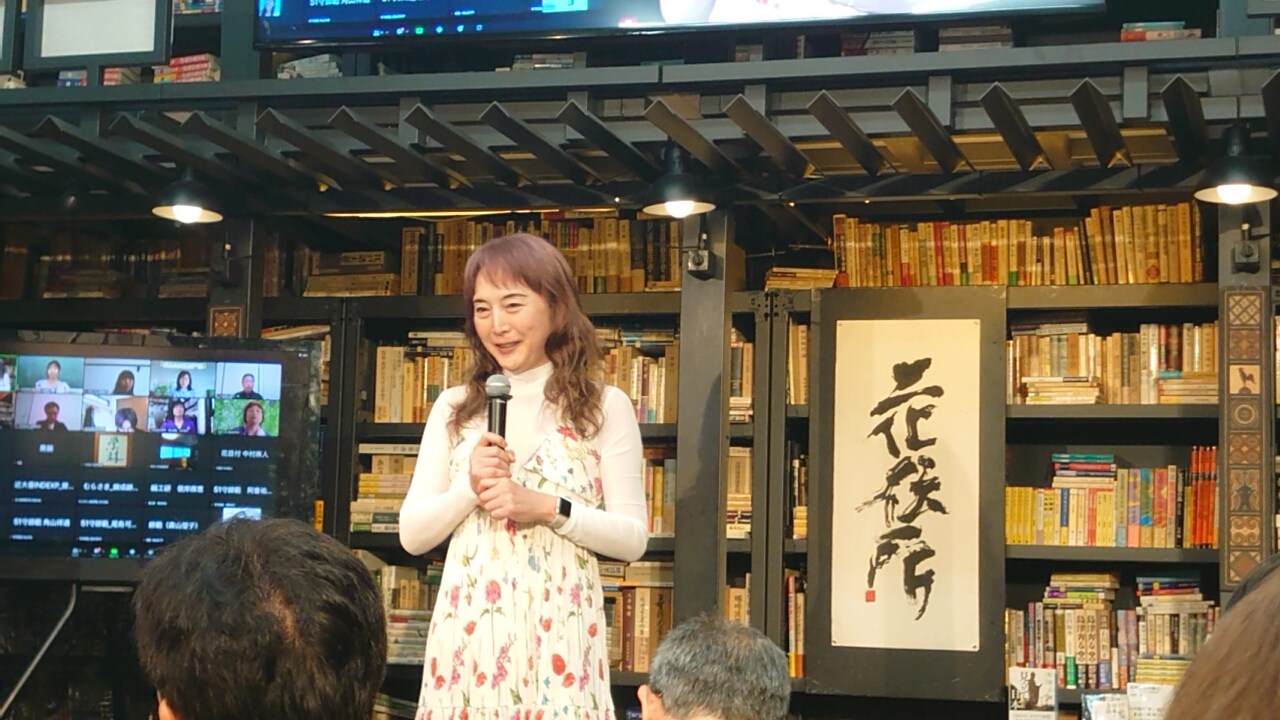

「紫は避けて、白を選びました。どの色にもなれるように」と深谷花傳式部。白を基調としながらも、花伝所の道場カラーである紅・紫・山吹・若草の全てを包含する草花が全体に散りばめられている。装いでも新ロール名を見立てた。

既知から未知へ。マンネリからイノベーションへ。マスクを外した24名の入伝生は、次にまとうのか。装いも新たに、39[花]がはじまる。

入伝式には17名の入伝生が本楼に集った。入伝式にこれだけの入伝生が揃ったのは、2019年の秋期講座(32[花])以来。

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

11/23(日)16~17時:イシスでパリコレ?! 着物ファッションショーを初披露【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月20日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 イシス校舎裏の記者修行【89感門】 文:白川雅敏 本を纏う司会2名の晴れ姿 […]

「松岡校長のブックウェア空間を感じて欲しい」鈴木康代[守]学匠メッセージ【89感門】

読書することは編集すること 「読書」については、なかなか続けられない、習慣化が難しい、集中できずにSNSなどの気軽な情報に流されてしまう――そうした声が少なくない。 確かに読書の対象である「本 […]

第88回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月6日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 なお、今回から、各講座の師範陣及びJUSTライターによる「感門エディストチーム」が始動。多 […]

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。