タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

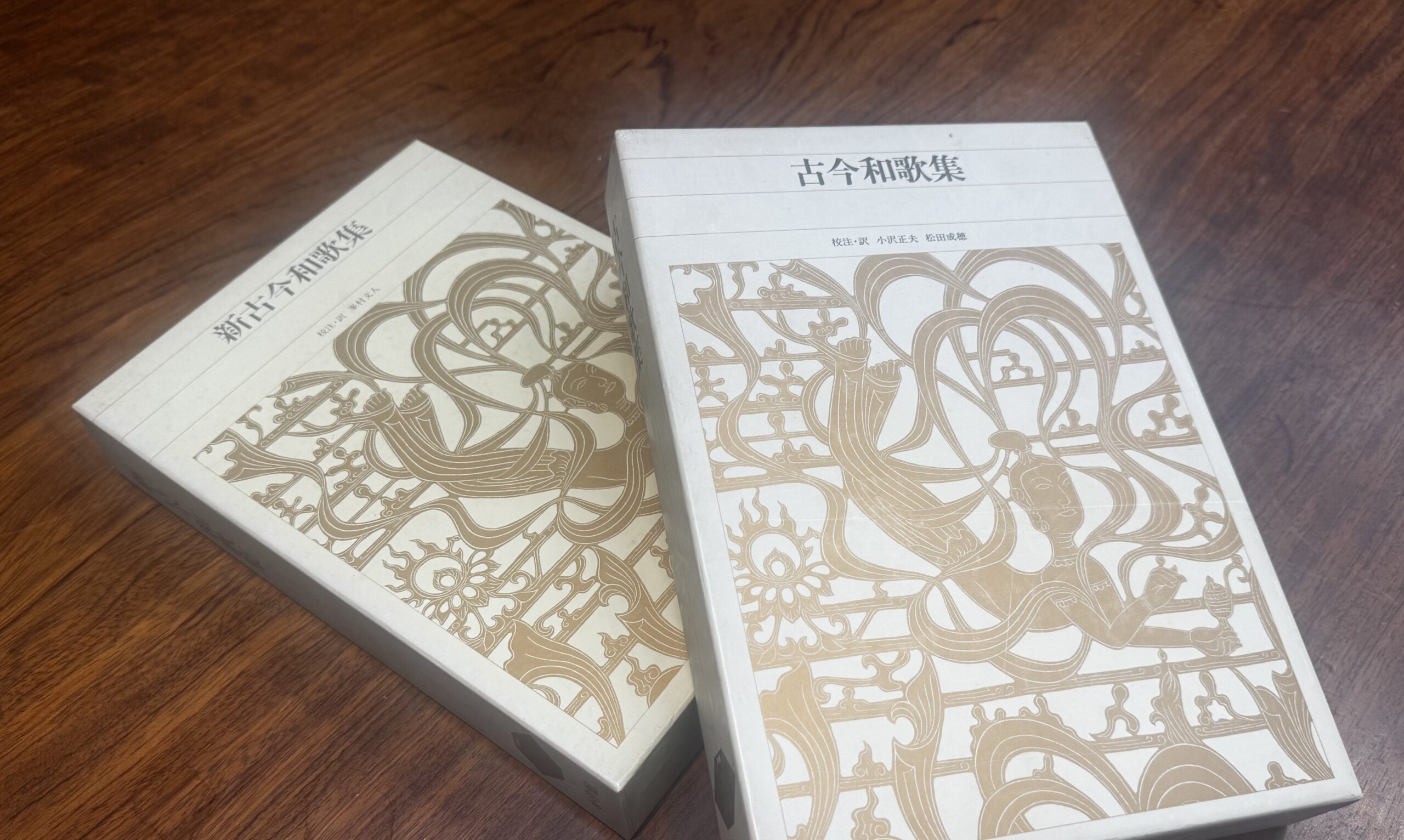

『古今和歌集』『新古今和歌集』は誰が編纂したのだったろうか。パッと思い出せない。紀貫之や藤原定家という名前が浮かんだとして、そこにどんな和歌があるのかはピンとこない。そういう方々にこそドアノックしてほしいのが、この4月からの輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』の両読み」である。

輪読座はイシス編集学校の中でアングラ的存在といってもいいのではないか。重ねれば、イシス編集学校のホームページの「輪読座」の紹介にはハードルの高そうな言葉が並んでいて、怖いもの見たさはあったとしてもなかなかポチっとしづらい。輪読座ってどんな講座なのかなと思っても「守」や「破」のように語ってくれる人は僅かだ。

◆輪読座とは…?

輪読座は毎回①宿題共有パート ②図象解説パート ③輪読パート の3部構成である。

①宿題共有パート

輪読座では、毎回の輪読座で感じたことを自由に図象化してみようというお題がある。全体感をとりあげるもよし、超部分に入りこむもよし。おえがきレベルでウェルカム。毎回冒頭に提出された宿題の中から2、3とりあげて共有することで他者の多様な見方にインスピレーションを受けられる。

②図象解説パート

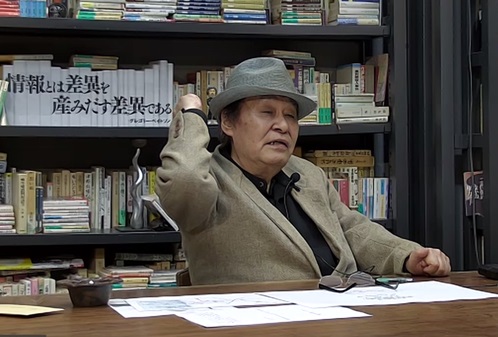

輪読師バジラ高橋がオリジナルで作成した資料を元に進む。はずなのだが、資料解説に入るまでの事前準備のような小話が続くこともしばしば。ややクセが強めなバジラ節が炸裂するトークコーナーでもあるわけだ。投げかけられる言葉は明示的だが、松岡校長をして学者10人力というほどの博覧強記がゆえに話は宇宙スケールで時空もポンポンとびまくる。掴み切れなかったことは「引っ掛かり」となって座衆の中に残る。それも輪読座の醍醐味なのだ。少しずつ輪郭を掴んでいくことができ、後半の輪読パートへの手すりになる時間でもある。「予習は不要」といわしめる輪読座はこのパートに由縁があるのだろう。

③輪読パート

本楼座衆とオンライン座衆でテキストを区切って音読を進めていく。輪読座で取り扱うテーマは現代語で読めるものは少ないため、案外苦戦する。最初は恥ずかしいと感じるかもしれない。しかし輪読座は、読めない、詰まることも全く問題にしていない。スラスラと読めない日本語があるという不足に気付き、もっと読みたいという欲が連鎖する。

◆『古今和歌集』の周縁を知る

図象解説パートでは『古今和歌集』が編纂された時代背景を日本、中国や半島まで見渡すことで、『古今和歌集』の和歌の見方にも膨らみがでてくる。

▶『古今和歌集』の「二つの序」の謎

書籍の「序文」は普通は1つだけだが、『古今和歌集』には仮名序と真名序の2つの序文がある。真名序が本来の序文であり、仮名序は後に創作された偽作であるという説もある。仮名序は紀貫之、真名序は紀淑望の作とされる。伝本では、仮名序のみで真名序がないものや、真名序が本集の後ろに置かれているものが多い。詩経のおける「六義」を日本語にあてはめたらどうなるのか、紀貫之が仮名序に叙述している。

▶変化する仮名文字

『万葉集』では主に呉音(ごおん)と呼ばれる漢字の読みを使っていた。のちに中国王朝の変遷により唐音(とうおん)の読みへの移行がおこった。これによって呉音がベースだった『万葉集』の読み方が難しくなり、発音が変わってしまうという出来事がおきた。『万葉集』が読めなくなる可能性が出てきたことで、仮名の読み方の統一が求められたとも考えらえる。

▶空海はボカロのアーキタイプ?

21世紀に登場したボカロは、メロディと歌詞を入力すると歌声が生成される。空海は、サンスクリット語、漢字、日本語読みの3つに精通しており、漢字にルビみたいなものを振るなどそれぞれを変換することができた。バジラは「空海はボカロに最初に気付いたんだよ」と語る。

▶遣唐使廃止と国風文化へ

『古今和歌集』が奏上されたのは延喜五年(905年)。『万葉集』以降は唐の影響を濃く受け、漢詩が主流となっていたが894年には遣唐使を廃止。奈良時代の『万葉集』に入らなかった和歌も受け継ぎながら平安の貴族文化、日本独自の感性を伝える和歌を体系化する『古今和歌集』の編纂を醍醐天皇が命じた。

青葉が目に眩しい4月末に第1輪を迎えた輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』両読み」です。時代の変遷や和歌の編集方針の違いまでを合わせ読みできるのは稀有な機会です。ぜひご参加ください。第1輪は終了しておりますが、記録映像でご覧いただけます。

“やまとうたは、人の心を種として よろづのことの葉とぞなれりける” 『古今和歌集』仮名序より

●日時 全日程 13:00〜18:00

2025年4月27日(日)→アーカイブ映像でご覧いただけます。

2025年5月25日(日)

2025年6月29日(日)

2025年7月27日(日)

2025年8月31日(日)

2025年9月28日(日)

●受講資格 どなたでも、お申し込みいただけます。

●受講料

◎本楼リアル参加◎ 6回分 55,000円(税込)

◎オンライン参加◎ 6回分 33,000円(税込)

*リアル/リモートともに全6回の記録映像が共有されますので

急な欠席でもキャッチアップ可能です。

●詳細・お申込はこちら

◎4/27スタート◎Adoは新古今!?『古今和歌集』『新古今和歌集』両読みで日本語の表現の根本に迫る【イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」】

宮原由紀

編集的先達:持統天皇。クールなビジネスウーマン&ボーイッシュなシンデレラレディ&クールな熱情を秘める戦略デザイナー。13離で典離のあと、イベント裏方&輪読娘へと目まぐるしく転身。研ぎ澄まされた五感を武器に軽やかにコーチング道に邁進中。

山片蟠桃『夢の代』ってどんなもの?◎【輪読座】山片蟠桃『夢の代』を読む 第三輪

10月からの輪読座では山片蟠桃著『夢の代』を読んでいる。2025年12月21日(日)開催の第3輪で折り返しとなったが、山片蟠桃の致知格物っぷり、編集学校に関わる多くの人に知ってほしくなったので、少しだけお伝えしたい。 & […]

◎『古今』と「ボカロ」の相似性◎【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第二輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』の解説に、Adoやボーカロイドは一見結び付かない。しかし輪読師バジラ高橋がナビゲートする「輪読座」では、和歌の理解というよりは、仮名文字の成り立ちや音韻の変化にまで踏み込み、現代の音楽表現と […]

6世紀、動乱の南北朝から倭国を観る【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第六輪】

桜咲きこぼれる3月30日。本楼では輪読座記紀両読み、最終回となる第6輪が開催された。 半年前の第1輪では西暦200年代だった図象解説も第6輪では500年代に至る。記紀に加えて『三国史記』も合わせ読みしている背景もあり本シ […]

『古事記』で読む“古代史最大の夫婦喧嘩”【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第三輪】

大阪・堺市には、大小さまざまな古墳が点々としている。駅を降り、目的の古墳に向かっていくと次第にこんもりとした巨大な森のようなものを傍らに感じる時間が続く。仁徳天皇の陵墓である大仙古墳は、エジプトのクフ王のピラミッド、中国 […]

モスラと『古事記』のインタースコア【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第四輪】

松岡正剛校長の誕生日から一夜明けた1月26日。前日の42[花]敢談儀の残り香を味わいながらの開催となったのは輪読座『古事記』『日本書紀』両読み第四輪である。 輪読座の冒頭は恒例、前回の座を受けた宿題図象化の […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。