発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

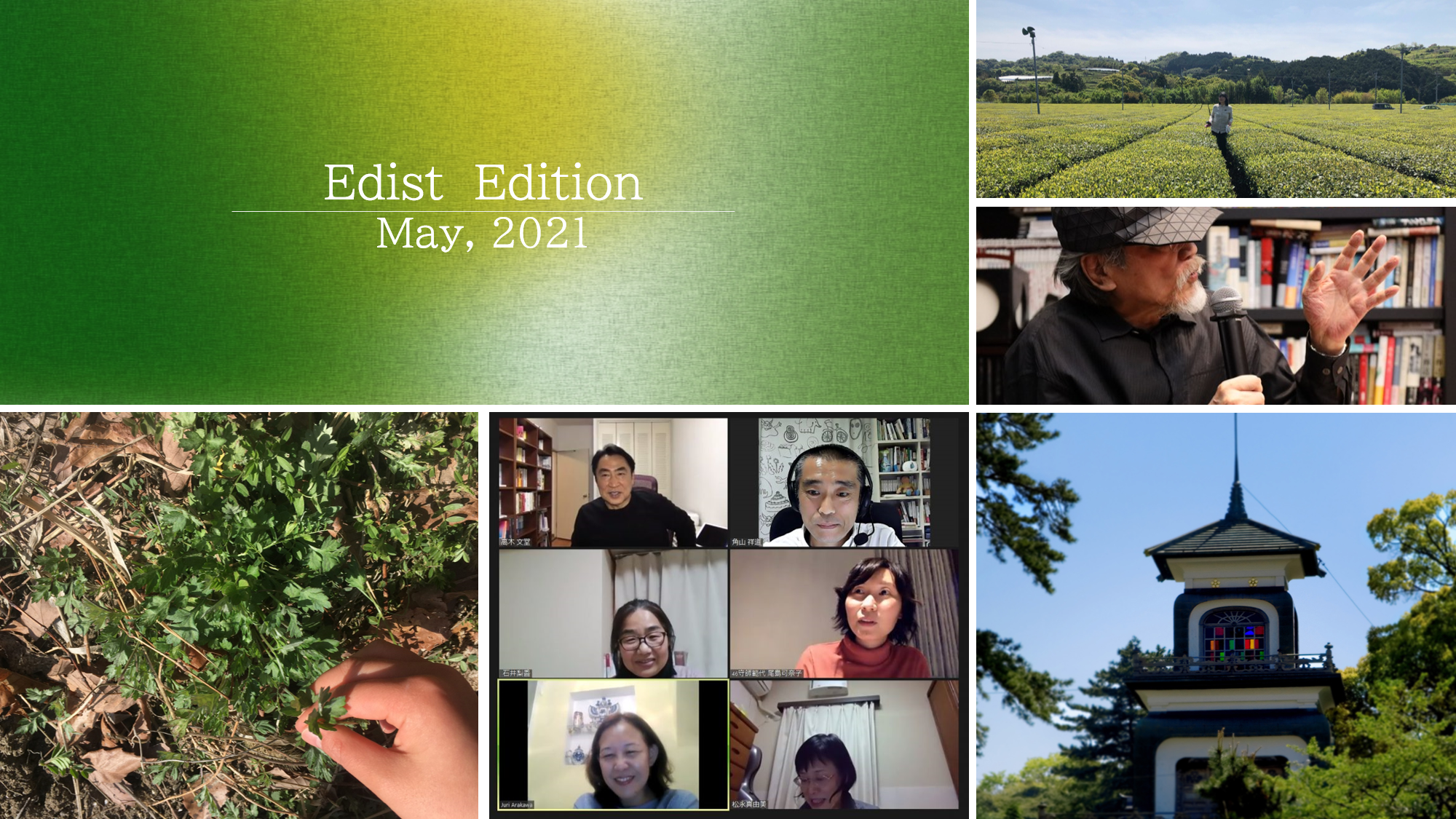

毎月公開されるEdist記事は30本以上! Edist 編集部メンバーたちから、見逃せない ”イチオシSelection” をお届けします。

5月は、ゴールデンウィークもなんのその。4月にスタートしたコースたちが立ちあがり、躍動し、子供から大人までが集って、編集をとことん楽しむ季節がはじまっています。

今月は、スポーツ新聞社デスクである”景山30点番匠”による記事で「8番・ピッチャー」として登板した江野澤由美師範がゲスト参加です。

それでは、遊刊エディストをさらに楽しむ「エディスト・セレクション」、どうぞ。

◎遊刊エディスト編集部◎ 吉村堅樹 林頭, 金宗代 代将, 川野貴志 師範, 後藤由加里 師範, 上杉公志 師範代, 梅澤奈央 師範代、松原朋子 師範代 + 江野澤由美 師範

─ イシスの周りに起きている未知の集いでPick!

千夜千冊エディション学習会。

イシスの周りに起きている、未知の集いを垣間見れるエディスト記事ならではの面白さ。

会のお題は、今まさにわたしも読まんとす「サブカルズ」!

都築響一の『TOKYO STYLE』と大竹伸朗の『全景』を携え本棚で待つわたしの『サブカルズ』、いよいよ開いてみようと相成りました。

ふむふむ、原型を捉え、そこに根無し草的サブカルジャパンが連なり重なる全3章か。

ん、他の千夜千冊エディションは4章構成だけど、なるほどそうした構造ね。

お、「追伸」にこのワケが書かれてる。

増殖しすぎた扱いたい本たちの連なりぶりもまた、サブカルズらしさに思えてくる。

学習会の型が語られ、また章立ての秘密もちらり書かれて、ひとり学習会をはじめます、この記事で。

松岡校長、もちろん読むだけでは終わらない。

次に生まれるべきサブカルズまで見据え語られたことも、記事にはちらり。

小さな差異、方法日本、個別の土地に根付いたサブカル耕し。

ナニナニ?

ポンと置かれたターゲットをお供に、さてと進めてみようかなと、元オリーブ少女をエディションかぶりつきにさせた記事、あなたもぜひご一緒にどうぞ。

── 江野澤 由美

テレワークが常となったこの一年。今や季節を感じさせてくれるのは近所のスーパーに並ぶ季節の果物か松井路代さんの「編集かあさん」か。今回の「編集かあさん」は春の蓬摘みのエピソード。腰を落とし「子どものことは半分忘れて」蓬摘みに夢中になる松井さんの視線は低く、春の陽気と土の匂いを感じさせてくれます。

小学校の帰り道、ランドセルを放り投げて友達とシロツメクサで花かんむりを作ったり、ツツジが咲けば蜜を吸ってみたり、タンポポの綿毛はどこまで飛ぶか吹いてみたり。あの頃「理科の教室」はいつも身近にあったことを、編集かあさんが教えてくれます。4月は編集学校待望のイシス子どもフィールドがオープンしました。編集かあさんシリーズもここから益々見逃せません。──後藤 由加里

デビューしたて、まだ少年だった郷ひろみは、毎日寝る前に「ぼくがんばる。ぼくがんばる」とつぶやいていたそうです。この記事は、イシスのスーパーアイドルである師範代にも、フラジャイルでいじらしい顔があると伝えてくださる貴重な資料でした。

師範代って、教室ではいつも凛々しいですよね。でも、楽屋裏では、回答が来なくて眠れず、指南がうまくいかなくて本気で落ち込むわけです。「師範代と名乗れなかった」と荒川樹里師範代がその痛切さを明かしてくださいましたが、自信なんて最初からない。なのにどうして教室でカッコよく振る舞えるのか。師範代というロールの謎を、5人の視点で読み解ける記事、ぜひみなさんで共読したいです。

執筆は、ジャイアンこと角山祥道師範代。18週にわたって教室のスナップショットを届けるだけでなく、こうして同期師範代の泣き顔まで描きとってくださいました。角山師範代と、尾島可奈子師範代は46[破]で疾走中。おふたりの現在進行系のドラマもいつか、お聞きしたいと思っています。── 梅澤 奈央

4 副編集長 金’s イチオシ!

連載コラム「千悩千冊」が誕生した経緯を皆さんはご存知だろうか。実はもともとこの企画は「僕」とサッショーによる「多読ジムpresents サッショーしまっせ!」という、本でお悩みに応える感門之盟のワンコンテンツだった。シーザーには人のモノを欲しがるという悪癖があって、サッショー企画もいつの間にか横取りされてしまった。しかも、なぜか横取りされた張本人の「僕」がこの千悩千冊の担当編集になった。さらにやれやれ、「0018夜」「0019夜」「0020夜」とナンバリングを見てお分かりのとおり、マジで4桁までやるつもりらしい…。でも、二人の”マジ”は「問感応答返+本」を読んでみてもらえれば、よくわかる。超くだらないお悩みにも、セツジツなお悩みにも、等しく”マジ”で「感応答返本」する。これが心地いい。シーザーもただただ横取りしただけではもちろんなくて、編集的礼節を持って、サッショーのパートナーロールを自家薬籠中のモノとしている。思い返せば、エディスト立ち上げを支えてくれたのもシーザーだ。極めればシーザー。次なるシーザー旋風に期待したい。サッショーはサッショーで、エディスト初の日刊連載、「読めば、MIYAKO」が始動する。 ── 金宗代

─ 流麗な文章表現でPick!

を推します。

リアル編集稽古イベントの記事化は、いかに特色を見せていくかが大切になると思いますが、上手に金沢の土地柄に話を広げ、「列を作ってバスを待たない」といった地元の人にしか分からないリアルな情報も、「武家の精神性や技芸の文化のなかに自分の存在の質を求める」といったスケールの大きな語りも無理なく折り込んで、「鈍感力」という新しい「金沢らしさ」を見せるところまで到達できている記事です。

ライターは新星の中川将志さん。デビューから素晴らしいのはそれもそのはず、脱稿までだいぶ井ノ上シーザー氏にしごかれたご様子。学衆時代以来の師弟関係はエディストの舞台裏でもしっかり続いていて、次世代エディスト育成の新しい可能性も見えた一本でした。── 川野 貴志

─ 応援ファンファーレでPick!

九天玄氣組十五周年企画であり、2月から始まった春のISISフェスタのトリを飾った九天のツアー記事。「一杯のお茶から九州を読み解く方法」と題したツアーをイシス秘伝のお茶「七茶の法則」に肖ってレポートしてくださっています。

執筆を担当したのは、今年の九天年賀で衝撃的(!)な『ドグラ・マグラ』表紙絵の女を飾った三苫麻里さん。たくさんの「茶(Cha)」で沸きたつ三苫さんの文体にCharmされた読者も多いはず! 十五周年をむかえますます加速する九天の現場を、これからも届けてください! ── 上杉公志

みなさんのオシは、見つかりましたか?

以上、2021年4月の記事から、編集部イチオシ記事を厳選してお届けしました。

また次回もどうぞお楽しみに~

エディスト編集部

編集的先達:松岡正剛

「あいだのコミュニケーター」松原朋子、「進化するMr.オネスティ」上杉公志、「職人肌のレモンガール」梅澤奈央、「レディ・フォト&スーパーマネジャー」後藤由加里、「国語するイシスの至宝」川野貴志、「天性のメディアスター」金宗代副編集長、「諧謔と変節の必殺仕掛人」吉村堅樹編集長。エディスト編集部七人組の顔ぶれ。

イシス編集学校で予定されている毎月の活動をご案内する短信「イシスDO-SAY(ドウ-セイ)」。 梅雨があけた地域も出てきました、いよいよ日本列島に夏到来ですね!イシス編集学校でも熱い夏が始まります。7月のス […]

編集部が選ぶ2025年5月に公開した注目のイチオシ記事9選+α

公開されるエディスト記事は、毎月30本以上!エディスト編集部メンバー&ゲスト選者たちが厳選した、注目の”推しキジ” をお届けしています。見逃した方はぜひこちらの記事でキャッチアップを。 今回は、2025年5月に公開さ […]

田中優子の酒上夕書斎|第二夕『S/Z バルザック『サラジーヌ』の構造分析』ロラン・バルト(2025年6月24日)

学長 田中優子が一冊の本をナビゲートするYouTube LIVE番組「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい」。書物に囲まれた空間で、毎月月末火曜日の夕方に、大好きなワインを片手に自身の読書遍歴を交えながら語 […]

イシス編集学校のアドバイザリー・ボード「ISIS co-mission」(イシス・コミッション)に名を連ねる9名のコミッション・メンバーたちが、いつどこで何をするのか、編集的活動、耳寄りニュースなど、予定されている動静を […]

田中優子の酒上夕書斎|第一夕『普賢』石川淳(2025年5月27日)

学長 田中優子が一冊の本をナビゲートするYouTube LIVE番組「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい」。書物に囲まれた空間で、毎月月末火曜日の夕方に、大好きなワインを片手に自身の読書遍歴を交えながら語 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。