自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

[守][破][離][花伝所]を終え、その間に[風韻講座]や[多読ジム]や[物語講座]を経験しながら、この春夏はついに、師範代になりました。

指南とは何か、指導や教育や添削とどこが違うかは、[花伝所]で身に染みましたが、指南をする中で一層、その違いを感じました。

気がついたのは、学衆がそれぞれ「異なる人間である」ということです。当たり前なのですが、学校教育ではそれぞれ違うという前提がありながら、極端に言うと「できるだけ同じような人に育て上げる」ことを目標にします。社会に出てから困らないように、ということなのです。そこで「問題」は「正解」と組み合わせ、その正解に辿り着くように導きます。読書は、その内容の要約ができるようにする。文章は主語をはっきりさせながら、誰にでもわかりやすく論理的に書けるようにする。そうすると、読書も文章も、そのテーマの範囲をできるだけ出ないように集中する習慣が出来上がります。つまらなくとも、脱線してはならないし、他の本に目移りしてはならないのです。もちろん、問題に回答する前に他の人の回答を見るなど、とんでもありません。それは「カンニング」つまり「ずるをすること」とされます。

しかしイシス編集学校では、回答の前でも後でも、他の学衆の回答をどんどん見てください、と勧めます。それは、正確が無いからです。しかし不思議なことに、絶対に同じ回答になりません。学衆は他の回答を参考にしながらも「違う回答にしよう」と思っているとは思います。でも、そう思わなくても、同じことは書けないものなのです。しかも、どういう回答が面白いか、その感じ方もさまざまでした。

人は個々、別々の身体を持っています。身体は感覚器官の集まりです。そうすると、インプットの段階でまず感じ方が違う。感じ方が違うので、応じ方が異なる。そして文章になると身体のリズムや、記憶にある語彙が異なるので、書き方が違ってきます。その結果、アウトプットも異なるのです。

論文などでは剽窃が問題になることがあります。それは、事実関係や調査・実験結果など、自分が調べてもいないのに、自分で調査したり実験したことにして発表することです。しかしその場合でも、文章は同じにはなりません。従って、引用元を明らかにした上での「引用」は、良いことになっています。イシス編集学校では、引用はもちろん、松岡校長が使っている言葉や、千夜千冊の一節等々、どんどん使うことを勧めています。本はよそ見しながら複数の本を同時に読むことも、勧めています。閉じこもらない。開いていく。繋がっていく。いくらそれをしたとしても、あなたは、あなただからです。そのあなたを、広く豊かにして欲しいからです。

[守]を卒門したら、ぜひ[破]に進んで欲しい。[破]を突破したらぜひ、 [花伝所] に進んで欲しい。なぜなら、見える景色が違うからです。借りものの範囲が広がり、読むことと書くことが面白くなるからです。

皆さん、次の扉を開けて、他の世界に入ってみてください!!

イシス編集学校

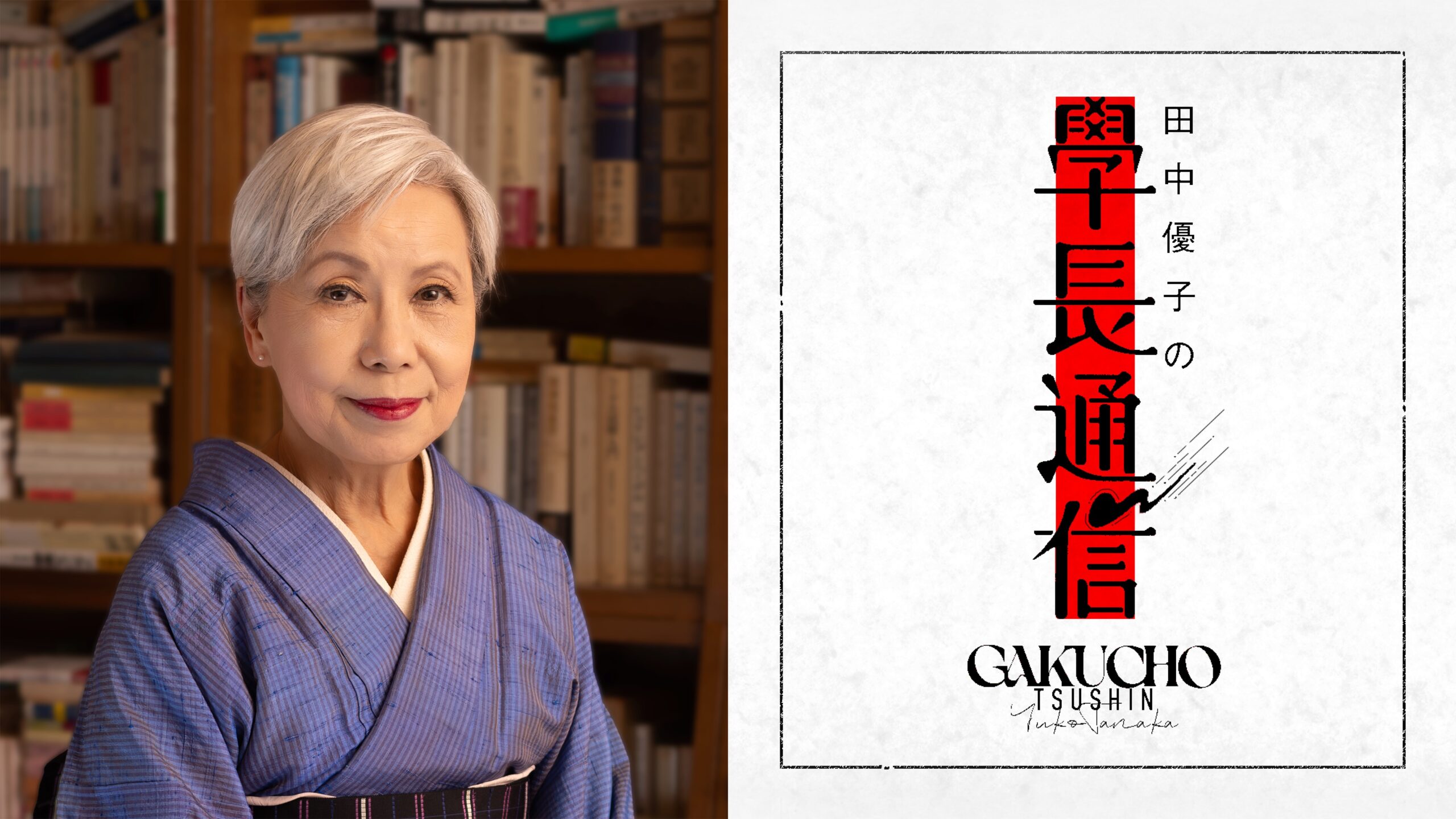

学長 田中優子

田中優子の学長通信

No.10 指南を終えて(2025/09/01)

No.09 松岡正剛校長の一周忌に寄せて(2025/08/12)

No.08 稽古とは(2025/08/01)

No.07 問→感→応→答→返・その2(2025/07/01)

No.06 問→感→応→答→返・その1(2025/06/01)

No.05 「編集」をもっと外へ(2025/05/01)

No.04 相互編集の必要性(2025/04/01)

No.03 イシス編集学校の活気(2025/03/01)

No.02 花伝敢談儀と新たな出発(2025/02/01)

No.01 新年のご挨拶(2025/01/01)

アイキャッチデザイン:穂積晴明

写真:後藤由加里

田中優子

イシス編集学校学長

法政大学社会学部教授、学部長、法政大学総長を歴任。『江戸の想像力』(ちくま文庫)、『江戸百夢』(朝日新聞社、ちくま文庫)、松岡正剛との共著『日本問答』『江戸問答』など著書多数。2024年秋『昭和問答』が刊行予定。松岡正剛と35年来の交流があり、自らイシス編集学校の[守][破][離][ISIS花伝所]を修了。 [AIDA]ボードメンバー。2024年からISIS co-missionに就任。

2026年が明けました。そして、学長通信が2年目に入りました。この新年はおめでたいのか、どうなのか、という微妙に戦雲が垂れ込める新年です。 12月に鈴木健さんと対談して、本当に良かった、と思います。この、エディテ […]

先月は『不確かな時代の「編集稽古」入門』の刊行予告をしました。無事刊行されました。刊行後にもっと詳しく書く、と約束したのですが、その前にぜひ書いておきたい出来事が起こってしまったので、今月はそちらです。 […]

【田中優子の学長通信】No.12 『不確かな時代の「編集稽古」入門』予告

この表題は、もうじき刊行される本の題名です。この本には、25名もの「もと学衆さん」や師範代経験者たちが登場します。それだけの人たちに協力していただいてできた本です。もちろん、イシス編集学校のスタッフたちにも読んでもらい […]

今年の8月2日、調布の桐朋小学校の校舎で「全国作文教育研究大会」のための講演をおこないました。イシス編集学校のパンフレットも配布し、当日はスタッフも来てくれました。 演題は「書くこと読むことの自由を妨げ […]

【田中優子の学長通信】No.09 松岡正剛校長の一周忌に寄せて

8月12日の一周忌が、もうやってきました。 ついこの間まで、ブビンガ製長机の一番奥に座っていらした。その定位置に、まだまなざしが動いてしまいます。書斎にも、空気が濃厚に残っています。本楼の入り口にしつらえられた壇でお […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。

岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)

2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。