草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

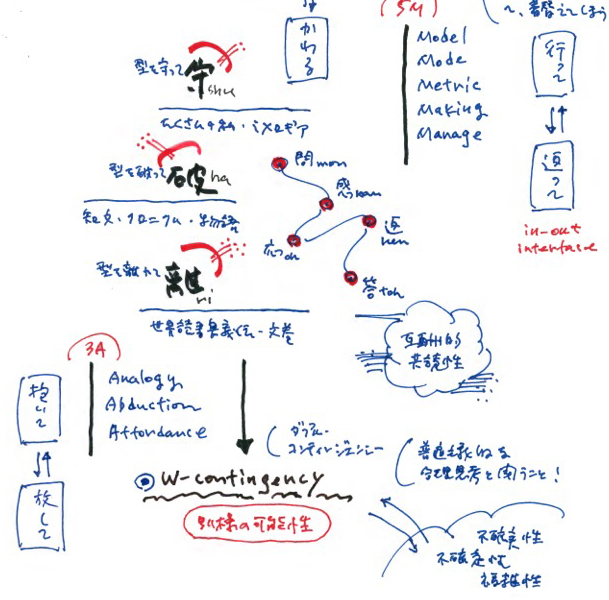

[離]世界読書奥義伝は、奥義と名づけられているだけあって、編集学校内においてもどんな稽古が繰り広げられているかそのほとんどが明らかにされていない。

初めて12週からなる文巻プログラムの部立てが表沙汰になったのが2015年の『インタースコア』(春秋社)である。このころに松岡正剛校長は、ネクスト・イシスとして編集工学の社会化に舵を切り出したのである。現在の文巻は、すでにいくつかタイトルが変更され、今季もかなり加筆修正が入る予定だが、基本構造は変わらない。古今東西の知を19週間で網羅しながら、方法を駆使するための編集知を身につけてもらう過剰なつくりになっている。

離に「入院」するには相当の覚悟が必要で、そのひとそれぞれの学ぶ時機というものがある。わたしの場合は、父の闘病をサポートする必要性を感じて仕事をセーブしていたにもかかわらず、予想以上に早く父が亡くなり、ぽっかり空いていたスケジュールに11離の開講がぴったり重なっていた。

父の闘病を娘として見守りつつ、同時に担当病理医としてその病勢を観察せざるをえなかった日々。数回の病理診断は、わたしと何より父の希望を粉々に打ち砕くもので、顕微鏡を覗こうとするたびにかすかな期待とそれをはるかに上回る悪い予感とで手が震え、視野に現れた強い生命力を迸らせる腫瘍細胞を目の当たりにして、顕微鏡で身体を支えるほど力が抜けてしまうのだった。その鮮烈かつ過酷な体験は、わたしに医師としての無力さを思い知らせ、存在の意義を問いだたし、生命の不思議や複雑さについての再考を求めるものであった。今きみが学ぶのはこれしかないと父が言っているのだろうと思って、離に挑戦することにした。4年前のことである。

11離の開講日から今日に至るまで、離はわたしの原点となっている。文章の組み立て方も図解のトライ&エラーもすべて離の稽古の中で叩きこまれてきたし、少しずつ、自分が関わるすべてのことが互いに影響しあいながら編み上がる実感を感じられるようになってきた。病理診断業務、本の執筆、教育コンテンツの開発、子どもたちとの会話、そして日常のあらゆる雑用。そのすべての景色が離後で大きく変わっていった。松岡正剛のいう「本族」としての毎日のはじまりだったのだろうと思う。

14離は、ウィズコロナの中で開講することになる。今季は世界読書を学ぶうえでまたとない時機だろう。何より社会の方が離にすり寄ってきている。誰しもが働くとは何か、学ぶとは何か、生きるってなんだろう、という根源的な問いに立ち戻らざるをえず、それに対して編集する術を持っていない社会は、「感」ばかりが横溢している。「炎上」という現象にみる二項対立的な「答」の乱立は、さらに「感」をやせ細らせ、切実な問いに対して応接する場は育たない。別様の可能性はどこへやら、まずは数値で表せる証拠を出せと、「返」からは程遠い。

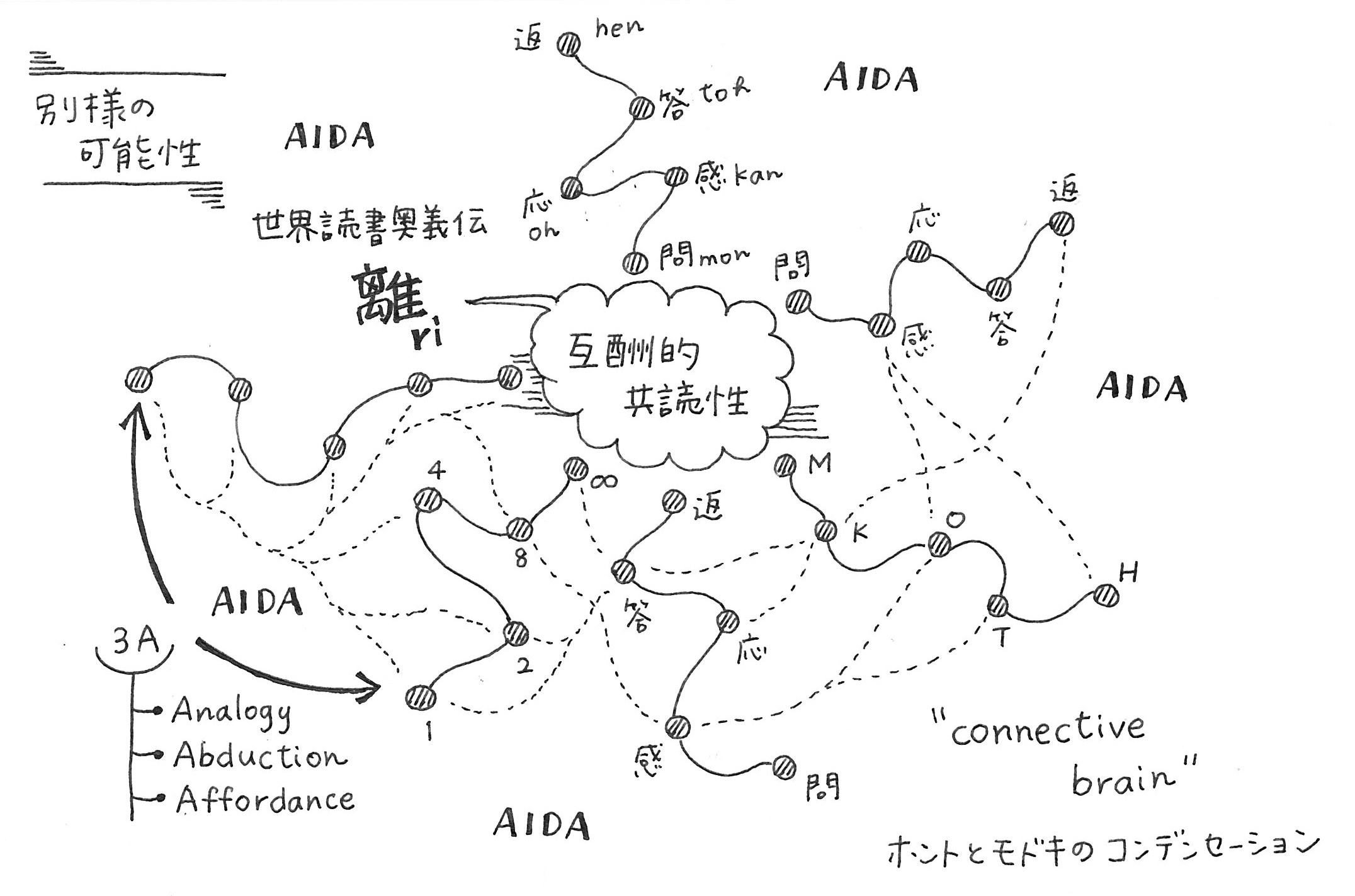

編集の「問感応答返」の流れが圧倒的に不足しているように思う。離は、そのプロセスを、生命、歴史、文化の観点から身体知にしていくことに他ならない。

松岡正剛のソーシャル・ディスタンスは、すでにコロナ禍の前から確立されてきた。そのディスタンスは「問感応答返」の繰り返しによって深まり、底の見えないものになっていく。松岡正剛その人にどれだけ近づき理解した気になったとしてもつねにつかみそこなうのは、松岡自身のソーシャル・ディスタンスの更新による。

松岡正剛はどこまでも編集的に孤独である。その孤独を自らが探求しつつも誰かが並走することを今は切に望んでいるようにも思う。その証拠に、今、14離や新生ハイパーコーポレイト・ユニバーシティーの松岡ディレクションは、より深くて広いものに拡張され続け、またその本質をわれわれに掴めと問うている。

編集工学者としてのコレクティブ・ブレインは、ブレイン同士の接続の具合によって機能不全にもなるし創発に向かって想像以上に亢進することもある。どう編集工学の社会化を実現していくか。これだけ世の中が方法を求めている中で、編集工学の可能性を信じるわたしたちが、編集的なリーダーシップを取れるかどうか、正念場だと思う。

コロナ禍に生きるわたしたちは、社会的にあるいはもっともらしい科学的な根拠をぶらさげられて、“マスク族”でいることを余儀なくされている。特に医療従事者は、三密を避ける行動を!それが倫理的な姿なのだ、ということを求められる。ただ、病理診断は、その人の内奥を覗くものにほかならず、世の中が気にするソーシャル・ディスタンスなんて安々と乗り越えていく行為である。むしろアブダクティブにソーシャル・ディスタンスを深めていきながら病理診断能力も研ぎ澄ませていきたいし、それでいて社会に[離]世界読書奥義伝を感染させていく方法を考えたい。病理医として、そして「本族」として。

三密を避ける、という物理的な「空疎」。ウェブだろうとマスクだろうとその「間」はいくらでも編集できる余地がある。

今季、析匠(せきしょう)というロール名をいただきました。分析の「析」であり、仏教語、「析空」(しゃっくう)の「析」でもあります。いずれも、あらゆる事象を分節化し、その本質に迫る意味があります。少しでも松岡正剛に並走できるように世界読書の方法を模索し、編集工学の社会化に挑戦し続け、離学衆のみなさんと切磋琢磨したいと思います。

14離の入院課題提出の締め切りまで、あともう少しです。課題を出された方、ありったけの編集力でもって書き切ることはできましたでしょうか。そして、今こそ離を学ぶべきだったのか!と狂おしく思われた方はまだなんとか間に合うかもしれません。渾身の課題とともに離の門前にいらしてください。アブダクティブに世界を読む方法をともに磨きましょう。

離の構造

第十四季[離]世界読書奥義伝

2020年11月21日(土)開講

https://es.isis.ne.jp/course/ri

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。