草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

◆ただいま、「あのときのワタシ」◆

はじめて読んだ函入りの本は、講談社の児童文学全集「世界の名作図書館」でした。

ある日のこと、その頃出会った物語を読み返していると、実家の玄関の上がり框で本を開いている「小さなワタシ」の姿が脳裏に浮かんできたではありませんか。彼女は顔をあげると、嬉しそうに玄関の扉をひらいてくれました。

ギィー、カチャ。

「ひさしぶり」と、「今のワタシ」

「あそびましょ」と、「小さなワタシ」

「よし、どの本にいこうか」とワタシたち。

そう、二人はもう本のナカにいるのです。

まずは、「小さなワタシ」がはじめに読んだ『ピノッキオ』の世界へと出かけましょうか。

◆人形は、ともに遊ぶ◆

ピノッキオはとんだいたずら小僧でした。目の前の誘惑が大好物で最優先。散々悪さをした果てに、嘘と怠惰のむくいで悪者の手で哀れつるし首となり果てエンドマーク。ところが‥。

この結末を子ども達が黙っていなかったのです。

ちょうどこの頃イタリアでは、6歳から9歳までの子どもへの義務教育がはじまっていました(註1) 。実はピノッキオの作者のコッローディさんは、教科書も書いていて大人気だったそうです。そんなこともあってピノッキオのお話が終わったとたん、連載していた「子供新聞」に読者の子どもたちから抗議が殺到。コッローディさんも、その熱意に背中を押されて筆を取り、ピノッキオはいったん「復活」したのでした。

相変わらず失敗続きだけれど、優しい青い髪の仙女さまや慈悲深いジェッペットさんの愛に包まれて人間になりたいと願い、学校にも通う「いい子」になったピノッキオ。ところが、明日こそ人間になれるというときに、また連載が止まってしまいます。一体、なぜ?

「このおじさん、ぼくとおんなじで遊ぶのがだいすきなんだよ」とピノッキオ。「だから時々ギュッと気持ちが止まっちゃうのさ」

でも、大丈夫。コッローディさんは書き続けていました!

ピノッキオは、友だちからの誘惑に負けて「おもちゃの国」で遊び惚けてロバになり、サーカスで芸を披露するというどん底にまで堕ちていきます。けれど、やがてピノッキオは、少しずつの親切でまわりに助けられ、ジェッペットさんを守りたいという想いで勤勉を身につけ、病いの仙女さまを助けたいという慈愛を、自らの行動で得ていきます。

ピノッキオを人間の子どもにしたのは、イタリアの子ども達だったのです。

ピノッキオにとってのお宝も、遊び惚ける暮らしから、真摯に生きる暮らしに変わっていったのかもしれませんね。

◆少年は、ともに闘う◆

『ピノッキオ』が世に出たのと同じ1883年にイギリスで『宝島』が発表されました。

この物語は実在した海賊の財宝をめぐる大人たちの争奪戦のなか、主人公の少年が大活躍します。

時は17××年、街道沿いにあるブラックヒル入江の宿屋「ベンボウ提督亭」のジム少年は、泊まり客の元海賊が遺した一枚の宝島の地図を発見し冒険の旅に出帆します。

ジムの目をとおして描かれる大人たちは、一癖も二癖もあるけれど人間的魅力に溢れています。しっかり者のリヴジー医師、大地主で親切だけれど口の軽いトロリーニ、生真面目な正義漢の船長、そして、一本足の料理番ジョン・シルバー。彼は実は元海賊で、人当たりの良さと裏腹な狡猾さとその残虐性が極めて現代的なダーク・ヒーローなのです。

物語のリアルさは宝島の地図や人物に加え、会話の中で飛び交うスペインやフランスやイギリスの金貨や銀貨が益々真実味を引き出します。何よりも忘れてならないのは、紳士も海賊もジム少年も結局のところ財宝をめぐる壮大な喧嘩をしているということ。

なるほど貴族の子弟のグランド・ツアーもトーマス・クック社の世界一周ツアーも、イギリスが発祥。さらにイギリスの子どもたちへの教育も進み、大衆化の芽がすくすくと育っていました(註2)。そこには少年が主人公となり、海を越えて活躍する物語を生み出す豊かな素地があったのですね。

そうそう、作者のスティーブンソンが『宝島』を書きはじめたのは、熱愛の末アメリカで結婚したお相手の息子のロイド君(当時12歳)が描いた一枚の絵がきっかけでした。

作者の心に眠っていた物語を動かす鍵となったのは子どもの力。主人公のジム少年の機転と行動力からはロイド君の勇姿も透けて見えるよう。

スティーブンソンとロイド君との交流が無ければ『宝島』は生まれてこなかったのです(註3)。

◆少女は、ともに歩む◆

「でもあたしは、ここに住みたくないのよ」ドロシーはさけびます。

『オズの魔法使い』の主人公ドロシーが住んでいたのは、アメリカ合衆国中西部に荒野の広がるカンザスの開拓地。

大竜巻でカンザスから飛ばされ、色彩豊かなオズの国を旅して尚、ドロシーは灰色の世界を故郷だと言いきるのです。その明るい天真爛漫さは、ときに残酷な台詞を臆面もなく語ります。なぜカンザスに帰りたいのかわからないと不思議がるわらのかかしに、「それはあなたが脳味噌がないからよ」と容赦ありません。

もっとも脳味噌がなくてもしっかり者のかかしは、そのわらのアタマのなかには日々学習するA Iチップが埋め込まれているとしか思えないほど成長していきます。

心臓がなくても熱いハートを感じるブリキの木こりは、元人間というSFな展開が想像力を沸き立てます。生身がなくても意識だけで動く無敵の高性能サイボーグですね。

勇気がなくても仲間の危機に身体を張って挑む弱虫のライオンは、まだ自分の自信を見つけられないだけですし。

そんな彼らが、金塊豊かな西を目指す冒険の旅はまさにアメリカン・ドリーム。南北の良い魔女と東西の悪い魔女という清々しいまでの二項対立、色眼鏡で仕組まれたエメラルドの街に君臨する偉大なるオズの魔法いの真実からは、アメリカ合衆国の無邪気な絶対正義を感じたりします。

『オズの魔法使い』が世に出てから120年。

「今日の子どもたちにひたすら楽しんでもらうために書きました」という作者の想いは繋がっています。何しろその後13作もの続編が生まれましたし、今でも世界中で読まれ続けている物語なのですから。

◆いってらっしゃい、「これからのワタシ」◆

さて、19世紀に棲む三人のおじさま達が、子ども達のために紡いだ物語を巡る旅も終わりに近づいてきました。

「今のワタシ」は、ふりかえります。

イタリアの街角の窓辺に溢れているあやつり人形達は、今日も人間になる日を夢みて、なけなしのごちそうにかぶりつくことだろう。

『宝島』の恐ろしさを体験したジム少年は、海賊の宝島の地図の封印を解こうとする次の若者にエールを贈ることだろう。

オズの国に仲間のできた少女ドロシーは、いつかわらのかかしとブリキの木こりが発明するであろうオズの国とカンザスとを結ぶ空中電話網でいつでも笑顔を交わすことだろう。

では、ワタシたちは?

「じゃあ、帰るね」と「今のワタシ」

「元気でね」と「小さなワタシ」

「うん、またあそぼうね」とワタシたち。

物語の未来は、いつも「小さな子どもたち」が、「今のワタシ」を動かして進んでいきます。

ほら、もうすぐ、新しい物語が生まれてくることでしょう。

ギィー、カチャ、コトリ。

註

(1) 1877年に「コッピーノ法」が制定され、6歳から9歳までの子どもへの義務教育が定められた。

(2) 1880年にはイギリスにおいて小学校教育法が公布され、5~10歳の義務教育化が進んだ。

(3) 実はスティーブンソンの恋の成就が『宝島』を生み、その恋が実る原動力に吉田松陰の影があったという。当時、スティーブンソンがイギリスで出会った日本人から吉田松陰の事績を知り、その行動力に感銘したことが、彼を苦難の恋へと向かわせたらしい。

→『宝島』 のスティーブンソンに『吉田松陰伝』 を書かせたのは誰か(資史料館 とっておき メモ帳 11 東京工業大学 博物館)

参照千夜

・516夜:カルロ・コッローディ『ピノッキオの冒険』

・155夜:ロバート・スティーブンソン『ジーキル博士とハイド氏』

・1663夜:アナ・マトロニック『ロボットの歴史を作ったロボット100』

●スタジオ茶々々

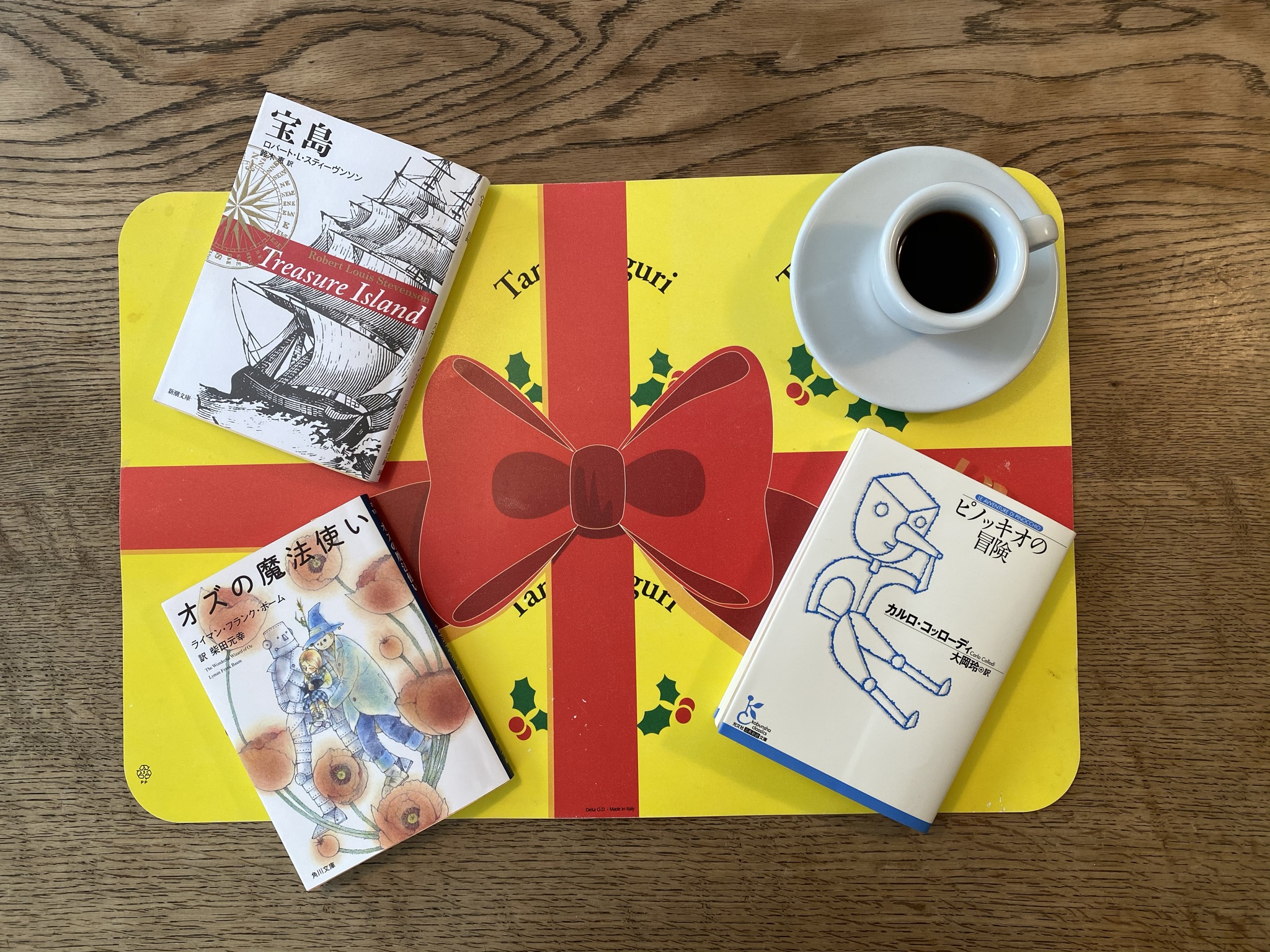

●アイキャッチ画像:

左上;『宝島』ロバート・L・スティーブンソン/新潮社

左下:『オズの魔法使い』ライマン・フランク・ボーム/角川書店

右:『ピノッキオの冒険』カルロ・コッローディ/光文社

●3冊の関係性(編集思考素):三位一体型

『宝島』

ロバート・L・スティーブンソン

『オズの魔法使い』 / \『ピノッキオ』

ライマン・フランク・ボーム ーーー カルロ・コッローディ

細田陽子

編集的先達:上橋菜穂子。綿密なプランニングで[守]師範代として学衆を全員卒門に導いた元地方公務員。[離]学衆、[破]師範代と歩み続け、今は物語講座&多読アレゴリアと絵本の自主製作に遊ぶ。ならぬ鐘のその先へ編集道の旅はまだまだ続く。

【84感門】 ISIS co-missionセッション 今福龍太×吉村堅樹 霧のなかで遊び「たます」ものとこころ

ISIS co-missionメンバーの一人である文化人類学者の今福龍太氏が、第84回感門之盟でイシス編集学校林頭吉村堅樹と本質的な学び舎のスピリットについて対談を行った。 。.:*・゚◯。 […]

大感門司会リレー〜桂&浦澤はラストのその先へと駆け抜ける〜【84感門】

第84回感門之盟「番期同門祭」司会リレーのラストを担ったのは、桂大介・浦澤美穂のお二人。 35[守]学衆も[守]の師範も同じタイミングの編集仲間で、2019年に開催された全国エディット・ツアーでは、浦澤担当の広島ツア […]

言葉をはじめて覚えるような幼な心の感覚で編集を/53[守]学匠メッセージ【84感門】

2024年8月25日。第53期[守]基本コースは卒門日を迎えた。学匠・鈴木康代は、各教室を見守りながら、松岡校長の面影を追っていた。康代学匠は、松岡校長の編集的世界観のミームを託されてこの春発足したISIS_commis […]

【83感門】進化し続けるハイパー:第7回P-1グランプリ結果発表

編集は進化し続ける。P-1グランプリもまた進化し続ける。 ポケット・お遍路・障子。 [破]の編集稽古の最後に取り組むプランニング編集術で提案された全プランから選りすぐられたこの三つのテーマからつくりあげるハ […]

【83感門】未来を仮説してそれに向かう編集を:原田淳子[破]学匠メッセージ

2024年春の感門之盟Day2。今日もぐんぐんと気温が上がり初夏を思わせる陽気となった。「涼しげ過ぎたかしら。」と微笑む原田淳子[破]学匠の更紗の爽やかな着物姿の装いが一層映えている。今期の稽古と熱気を受け […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。