棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

飴はアメちゃん、茄子はなすび、お味噌汁はおつい。おさない頃はそんなふうに言っていた。方言の音色に出会うとドロップのように口にして、舌でころがしたくなる。とくに、秋田民話をもとにした松谷みよ子さんの『茂吉のねこ』は、どの文を暗唱してもすてきだった。

なんちのりぎょに けいとくじ

さいちくりんの いちがんけい

とうやのばずに ていていこぼし

ふるみのふるがさふるつづら

あっちゃぶんぐら

こっちゃぶんぐら

どんどんどん

通じるような、通じないようなことばが、面白かったのだろう。

だが高校に入ると、通じることばだけが欲しくなった。社会に出たら、インターネット検索で勝てる言葉に夢中になった。じきに日本語の誤使用にびくびくするようになって、ことば遊びをするような気分とはお別れしてしまった。

そんな生きざまから、たくさんのことばがこぼれ落ちて失われていったのだと思う。

私は2年前に、ISIS編集学校に入門した。「守」「破」「遊」のお題に回答し、その回答に指南がくるという日々をとおして、消えたおさな心やことばの音色の一つひとつを拾い直している。

最近は、回答を指南する師範代の養成所、ISIS花伝所の41期を修了したばかりだ。その間際のこと、松岡正剛校長の『ことば漬』を読んで要約図解を手描きするお題が出された。

師範代の学びの面白さは、編集術をつかったことばの交わし合いにある。人と人とのあいだで起こることばの相互作用を編集工学的にみつめ、テキスト上で互いに発見的に語り合う方法を集中的にならう。

だから、『ことば漬』要約図解のお題も、「語り合うための字と絵」であることが肝心となる。方法はいろいろあり、通じることばも通じないことばもつかってよい。花のつぼみのような秘めた語りも、しろがねの剣のような丁々発止の語りも歓迎される。ここでは、知識の多少や絵図の巧拙はとわれない。その絶対自由があるからこそ、類推や仮説に富んだことば遊び・絵あそびが広がっていく。

実際、ISIS花伝所の修了式で披露された要約図解は25人25色だった。多彩なじいじいもんもん(字字紋紋)を共読して編集的に語り合うという、楽しい時間を味わうことができた。

ここからは、私の回答をチラリとお見せしたい。

■松岡正剛 千夜千冊エディション『ことば漬』角川ソフィア文庫

『ことば漬』には、ことばの背景や日本語の感覚をめぐる40本の千夜千冊が再編集されている。松岡正剛の魅力的なことばの源郷、思考や編集のプロセス、編集工学の原点となった著者や本の案内が語呂合わせのように組み合わさっていて、ことばを扱う人の必読書だ。

本書のなかでも、小池清治『日本語はいかにつくられたか?』の千夜は、私のなかでかたりことりと揺れ続けている。たとえばこの文章。

言葉は文字をともなって生まれたのではなく、あとからできあがった文字表現システムが過去の言葉を”食べていった”のだ。

その文字表現システムは集団やコミュニティではなく、文明のエンジンや文化の陶冶がつくりだした。

『ことば漬』p192より

これはつまり……。過去の言葉を”食べる”ことをサボっていると、いまの文字表現システムが色褪せて、それをつくりだした文明や文化もなかったことになっていく、と読むことができるのではないか。

読後の私は、いつのまにか清少納言の食べた削り氷と向かい合っていた。その氷山のような言語資源が、目の前でぽたぽたと溶けてなくなってしまうようなイメージを抱き、背筋が寒くなったのだ。

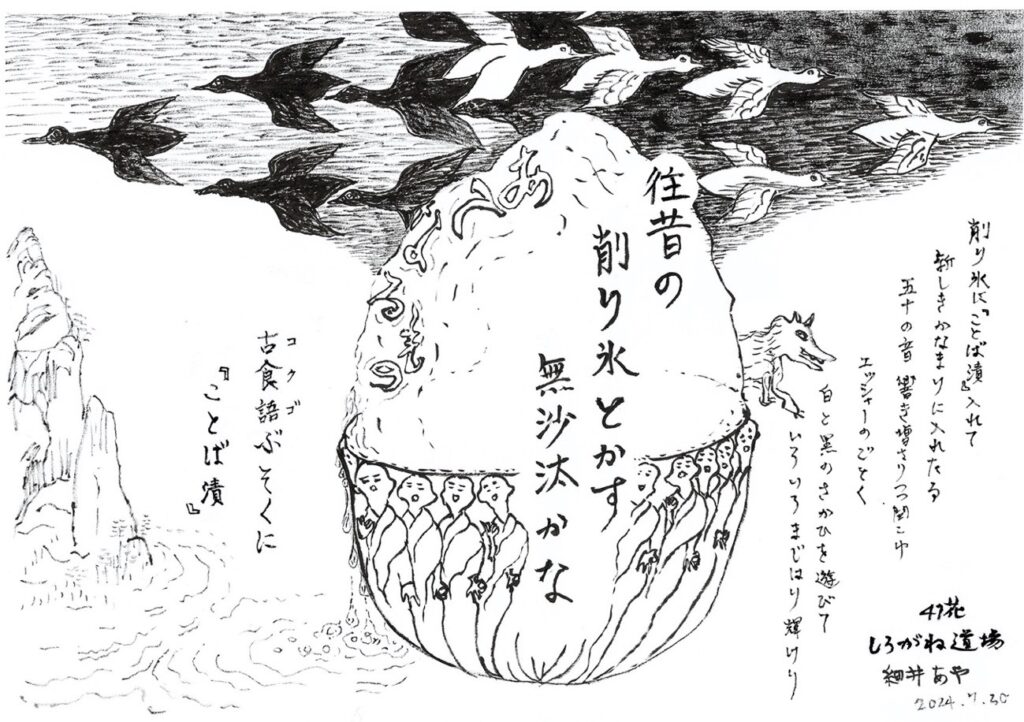

■タイトル:「古食語(コクゴ)ぶそくに『ことば漬』」

図解で擬いた作品:清少納言『枕草子』(995〜1004年頃)、作者未詳『宇津保物語』(970〜999年頃)、作者未詳『栄花物語』(1028〜1037年頃)、M.C.エッシャー『Day and Night』(1938年)。

この図解に託したのは、同時代に生きるよりも古いことばを探訪し、古典文芸や古語をもっと食んでいこう、という気持ちだ。

世界の言語史からみても、日本人が奈良と平安の時代に、漢字(表意文字)から仮名(表音文字)をつくったことは画期的だった。

漢文で書かれた『日本書紀』(720年)から漢字仮名まじり表記の『古今和歌集』(905年)への歴史的変遷があったために、日本語は「をかし」「すさび」「もののあはれ」「はかなし」「いろごのみ」といった感性表現をウマミとするようになった。

また、いまのような日本語の発音の仕組みができた歴史的次元の奥には、空海がいる。読経する中世の真言宗の僧たちによって、「五十音図」や「いろは歌」がつくられたというのもなかなかだった。

日本文化の解読にはボーカリゼーションの変遷を見ることが欠かせない。日本文化にはたえず「声」が響いていたのである。

『ことば漬』p232より

だからあんなにも、ことばの音色や音読に魅せられたこどもだったのかもしれない。

私は『ことば漬』によって、日本文化の「声」と数十年ぶりの再会を果たしたのだ。もう誤使用をおそれずに、ことばに遊び、そっと口にしたり書いたり描いたりしていこうと思う。

『ことば漬』は、あまづら(甘葛)のような本だ。

読めば、食べ慣れない古典や古語をおやつ感覚でつまめるようになるし、和歌や俳句の日本的文芸術にも分け入ってみたくなる。

ぜひ多くの人に”食べて”いただきたい。

文 細井あや(41花放伝生)

アイキャッチ 中村裕美(錬成師範)

【第41期[ISIS花伝所]関連記事】

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

「乱世こそ花伝所」。松岡正剛校長の言葉を引用し、花目付の林朝恵が熱く口火をきる。44[花]の問答条々、式目の編集工学講義は花伝所をけん引するツインターボ、林・平野の両花目付のクロストーク形式で行われた。2025年10月2 […]

「5つの編集方針を作るのに、どんな方法を使いましたか?」。遊撃師範の吉井優子がキリリとした声で問いかける。ハッと息を飲む声がする。本楼の空気がピリリとする。 ▲松岡校長の書いた「花伝所」の前でマイクを握る吉井師範 &n […]

先人は、木と目とを組み合わせて「相」とした。木と目の間に関係が生れると「あい(相)」になり、見る者がその木に心を寄せると「そう(想)」となる。千夜千冊を読んで自分の想いを馳せるというのは、松岡校長と自分の「相」を交換し続 […]

【書評】『アナーキスト人類学のための断章』×4× REVIEWS 花伝所 Special

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を数名で分割し、それぞれで読み解くシリーズです。今回は、9月に行われ […]

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。