草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2022年4月11日に開講したイシス編集学校の「多読ジムSeason10・春」では、出版社とコラボする新企画がスタートした。企画第一弾のコラボ出版社は太田出版、トレーニングブックは「それチン」こと『それはただの先輩のチンコ』。Season10・春終了後、10本もの渾身のレビューが「遊刊エディスト」に連打された。

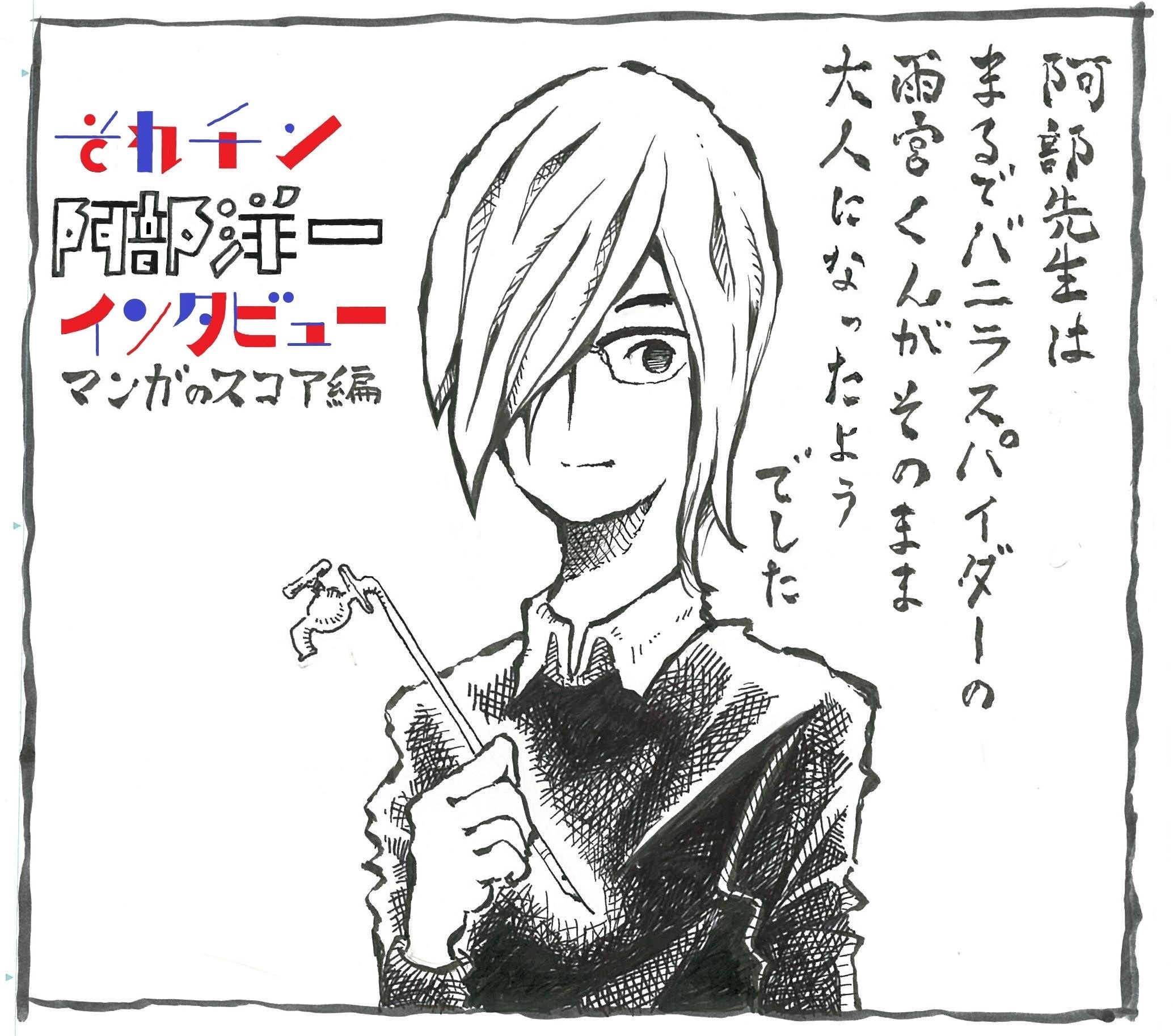

今回、コラボ企画実現を記念し、太田出版の担当編集さんの協力を得て、著者の阿部洋一さんにインタビューをおこなった。インタビュアーは金宗代、ホリエ(堀江純一)、吉村林頭。前半の[インタビュー01]を金が、[インタビュー02]をホリエがメインインタビュアーを担い、[01]ではコラボ企画にエントリーした10作品のなかから「それチン大賞」なるアワードを発表、後半の[02]では「マンガのスコア」のホリエが「それチン」の、そして阿部洋一の方法の秘密に迫る!

■描き込みへのこだわり

堀江 コラボ企画の「DONDEN読み」でも何人かの人が注目してましたが、「ギロチン」ってインパクトありますよね。あれは『それチン』の発想の最初の段階からあったのでしょうか。

阿部 ありましたね。何かああいう歪(いびつ)な装置に惹かれるというか、チンコを取り外すシチュエーションを考えたら、まず小便器かなと。子どもの頃から小便器がちょっと苦手だったんです。横から覗かれるのが嫌なので、ものすごく前に寄ってやってたんですけど、落とすならココだと(笑)。ギロチンもちょうどハマまりそうだし、効率とか考えてすべての条件がそろって「これしかない!」という感じでした。

堀江 そこに迷いはなかったと。

阿部 迷うことなくギロチンでした(笑)。

恐怖のギロチン便器

(『それはただの先輩のチンコ』太田出版)

堀江 私はいつもマンガの模写をしていて思うのですが、ほんとマンガって描くのが面倒くさいなと(笑)。阿部先生は、わりと描き込みが密なタイプだと思うのですが、描くのは苦にならないタイプですか。

阿部 時間が許せば、いつまででも描き込んでいたいですね。初期の頃なんて、描き込み好きなアシスタントさんもいたりして、妖怪マンガ描いてたんですけど、みんな点描にハマっちゃって、何日もひたすら点々打ったりして楽しかったですね。今は、とてもできないですけど。

堀江 絵を描くのは早い方ですか。

阿部 ネームに時間がかかっちゃうので結果的に早い…ということになりますかね。自分のこだわりとかで時間がかかっちゃいますけど、描き始めたら必要最低限のものは早く描ける…か…な……? うーん、まあフツーですかね。

ネームに時間がかかり過ぎて押してくると、作画を省エネできるようにネームをちょっと変えるとかはあります。締め切りというものがあるので、ここで割り切るしかない、という判断は出てきますね。

描き込みの密度は高め

(『血潜り林檎と金魚鉢男』②アスキー・メディアワークス)

■つけペンだった頃

堀江 すべて手描きですか。デジタルは導入してないですか。

阿部 最近はもうデジタルになっちゃいました。

堀江 もう、つけペンは使っていないのですか。

阿部 もうずいぶんご無沙汰ですね。『それチン』が最後のアナログ作品だったんですけど、あれは筆ペンとボールペンみたいなやつで描いてました。ほんとに初期の頃は、つけペンでガリガリ描いてたんですけど、それでけっこう腕を痛めまして…。長時間描いていると指が震えて描けなくなっちゃうんで、これはどうにかしないとマズイと思って、いろいろ試行錯誤の末、筆ベンその他になりましたね。

堀江 そうだったんですね。あれは、ほんとに描いていて謎だったんです。つけペンのようにも見えたし。

阿部 おおむね人物が筆ペンで、背景がボールペンみたいなやつですね。初期の頃は、つけペンでした。Gペンだったんですが。

堀江 Gペンで太い線を引くときはどうしてましたか。ぐっと力を入れて太い線を引くのか、それとも何度も重ねて描くのか。

阿部 もともと筆圧が強い方なんですが、もうペン先がパカっと割れるぐらいの勢いで、ぐっと引いてました。わりと意識的に失敗した線なんかも活用して、インクが出過ぎちゃったり二重になったのもそのままにして、最後にちょっと描き足したりして整えてましたね。

堀江 あの独特の画風というのは、どのようにして獲得されたのでしょうか。

阿部 マンガを描き始めた頃から、だいたいあんな感じでした。自分では多少変遷はあるつもりなんですが、京都精華大学時代の同級生なんかに聞くと、変わってないと言われるので、根本的なところでは変わってないのでしょうね。

堀江 精華大では「Gペンはもっとなめらかに引きなさい」とか言われなかったですか。

阿部 Gペンをなめらかに引く練習とかはありましたけど、作品に対して直接何か言われることはなかったですね。

堀江 画風に関しては、最初から確信をもって独自の道を進まれていたわけですね。

阿部 うーん、むしろ、それにすがっていたというか、これしか自分にはないという気持ちでしたね。背景なんかも昔は、ひねくれてちゃんと描かないとか。お仕事として始めてからは、ちゃんと描くようになりましたが。

Gペン時代(左)と筆ペン時代(右)

(『バニラスパイダー』①講談社/『それはただの先輩のチンコ』太田出版)

■少女とバトル

堀江 アイデアを出すのって大変ですか。どんどん出てくるのですか。

阿部 いや大変です。どんどん出てくるとしても、それを独りよがりではなく、ちゃんと成立したものとして形にするのが大変なところで、上手くカチッとハマまったときは快感なんですけど、それまではただただ辛いです。

堀江 職業として作家をやるということは、とにかくずっと作り続けるわけですよね。いつかアイデアがなくなっちゃうんじゃないかという不安はないですか。

阿部 それはあります。自分がやりたいことをどんどん出してって、気づかないうちにある程度終わってて、自分で無意識のうちに再利用していたり、読者が望むものをピックアップして構成してる、なんてことになっていないか、と思うことはありますね。でもとにかく、その都度、出せるものを出すしかないです。

林頭 阿部先生の作品には少女の聖性とか、不思議さとか、わけのわからなさみたいなのが通底してあると思うのですが、やっぱり阿部先生にとって少女というのは大きなテーマなんですか。

阿部 そうですね。最初は全然意識してなくて、単純に女の子の絵を褒められて、もっと出してくださいと言われて出していただけだったんですが、男の子でキャラを立てるより、女の子の方が、自分の内面を投影させやすいというか、キャラクターの行動に無理がない、ということに気づきまして。

異性だから距離が取れて冷静に見られるというのもあるし、自分のマンガの突飛な出来事やシチュエーションも、男の子だとヘンに考え過ぎちゃうところを、少女にすることで乗り越えられるんです。「こういうことやっちゃうよね」ということが描けるんですよ。女の子のことを理解しているつもりはないんですが、そうすることで感覚的に腑に落ちるところに持っていけるというのはありますね。

堀江 逆に男性的なものが苦手というのはありますか。

阿部 あります。体育会系とか嫌いだったし、子どもの頃から男子のそういうノリとかもイヤで。

堀江 メジャーなバトルマンガとかって、わりと男性的にグイグイくるようなマッチョな要素も強いですが、先生の『バニラスパイダー』は、バトルの要素もありつつ、どこかトボけたところもあって、真剣にやるのを少しハズしている感じもありますよね。

阿部 アツくなりきれないというか、物事をナナメに見てしまうところが幼少期からあって、そういうところが出てますね。

堀江 子どもの頃、バトルマンガは好きでしたか。

阿部 「ジャンプ」読んでたんで、ふつうに『ドラゴンボール』とか大好きでしたけどね。あと、グロテスクでバイオレンスなものも好きなんですけど、それとは別の、苦手なマッチョなノリというのがあって、うーん、自分でも上手く区別できてないです。バトル自体は好きなんですけどね。

阿部作品の少女たち

(『それはただの先輩のチンコ』太田出版/『血潜り林檎と金魚鉢男』①アスキー・

メディアワークス/『オニクジョ』集英社/『羊角のマジョロミ』①KADOKAWA)

■マンガの醍醐味とは

堀江 『バニラスパイダー』では津田さんていう、トボけたキャラがいて、この人がけっこうポイントになってますよね。『それチン』だとギロチン屋の須田さんがそうで、あの人が作品の中核を担うポジションにいながら、本人はすごくトボけた脱力系のキャラですよね。

阿部 僕も津田さんは描いてて楽しいキャラでしたし、『それチン』の須田さんもそれと同じものを求めて配置したところはありますね。須田さんは、どこか幽霊みたいな、実は存在していない、というような空虚な感じがあって、女の子を応援しているようにも見えるし、実は復讐しているようにも見えるし、あるいは何かを気づかせたくてそうしているようにも見えるし、実は何も考えていないのかもしれない。『バニラスパイダー』の津田さんもそうですけど、そういう人がいて欲しいなというのが自分の願望としてありますね。明確に「こういうことをしなさい」と指南するんじゃなくて、平気で嘘をホントみたいに言ったり、ホントのことを適当に言ったりする人がいた方が面白いというか、そういう人を出すことによって、作品自体のカラーを証明するハンコにもなるんですよね。

津田さん(左)と須田さん(右)

(『バニラスパイダー』①講談社/『それはただの先輩のチンコ』太田出版)

堀江 『バニラスパイダー』は武器が面白かったですよね。蛇口が武器って、どういうところから出てきたんですか。

阿部 ギロチンもそうですけど、日常や知識としてあるものとしては、なんか変だぞというモノに面白味を感じるんですよね。

初めて蛇口の武器を使うシーン

(『バニラスパイダー』①講談社)

堀江 蛇口というだけでも独特ですけど、それで「斬れる」というのがスゴイですよね。

阿部 『殺し屋1』ってマンガがありまして。イチっていう殺し屋が出てきて、踵(かかと)から刃を出して人を真っ二つにしたりするんですよ。僕、マンガも映画版も好きなんですが、映画のDVDのコメンタリーで原作の山本英夫先生と三池崇史監督が喋ってたんですけど、「これはどう考えてもあり得ない、けど、あり得ないかたちで斬るからこそ、そこにロマンが生まれる」的な事を言っていて、それには膝を打ちましたね。

マンガって現実にはあり得ないことをコマとコマの間で表現できてしまう。蛇口で敵を引っかけたように描いて、次のコマでズバッと斬れていると、斬ったように見えるという、そんな「無理」と「出来る」のあいだを繋ぐ快感がマンガの醍醐味だと思ってます。

林頭 蛇口の武器って『オニクジョ』にも出てきましたね。蛇口にせよギロチンにせよ、あるいは金魚鉢とか、阿部先生のモノに対するフェティッシュな感覚には独特のものがありますね。

金 お話を聞きながら、今日はDONDEN読みのレビューを書いた皆さんも招待すればよかったなと思いました。阿部先生の誠実なお人柄が作品にそのまま表れていますよね。幼少期のトラウマとか、ギロチンや蛇口などモノに対する素朴な驚きみたいなものが作品に昇華されていることも含めて、人柄がよく出ている感じがして、最後には「マンガとは何か」みたいな話も出てきて、とっても充実したインタビューになったと思います。今日はお忙しい中、本当にありがとうございました。

【太田出版×多読ジム】帰ってきたマンガのスコア 阿部洋一『それチン』を描く!

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。