3Dアートで二重になった翅を描き出しているオオトモエは、どんな他者に、何を伝えようとしているのだろう。ロジカルに考えてもちっともわからないので、イシスなみなさま、柔らか発想で謎を解きほぐしてください。

9月28日、シン・スタイルの伝習座が東京都内の豪徳寺駅近くにある編集工学研究所で行われた。複雑系研究の第一人者・津田一郎氏による講義からスタートした。今年4月からISIS co-missionに就任した津田氏はイシス編集学校の校長・松岡正剛の千夜千冊107夜『カオス的脳観』(2000年8月7日公開)に登場している。非線形や複雑系を専門にしており、松岡がずっと以前からカオス的遍歴を地で行く「過剰な才能」の持ち主であることを強調していた数理科学者だ。

1980年代前半に津田氏は松岡と出会い、約40年間の中で直接話をしたのは10数回だった。ある程度研究がまとまって会うたびにカオスと複雑系についての濃厚な議論を行っていたのだ。昨年に対談本『科学と生命と言語の秘密』(文藝春秋)も出版されている。今回、8月に亡くなった松岡がその場にいるという前提で話すと宣言された物語編集工学序説の講義を一部レポートする。

■物語のサイエンス

津田氏の前に集まったのはイシス編集学校の基本コース[守]と応用コース[破]の指導陣達だ。目を輝かせながら講義を一字一句聞き漏らさない構えを持って臨もうとする雰囲気に対し、津田氏は壺井栄『二十四の瞳』に登場する生徒たちを連想していた。講義の冒頭で、カオス理論の説明については妥協せず、直球で、ときどき剛速球が含まれると津田氏は宣言する。一方、スライドにある数式を感じてほしいとの補足があった。

多くの科学者は自らの専門分野に対して先人の方法を真似(ミメーシス)しながら、新たな知見となる微小成分ε(イプシロン)を増やそうとして日々、研究と格闘していると津田氏は語る。20世紀のアルベルト・アインシュタインのように「光速度だけは相対的でなく絶対的(基準になるという意味)である」という天才的な仮説を示して物理の世界観を大きく変えた科学者は一握りにすぎない。多くの科学者は研究を通じたε拡張の道ばかりを目指しがちだが、一般人に科学を物語る道に目を向けることも必要だと津田氏は提案する。

科学者による専門外の人々への物語の伝播について、アメリカが先行していることを津田氏は紹介した。『ファインマン物理学』の著者であるリチャード・ファインマンは大学のレクチャーで科学的思考方法がわかるように物語っていた。科学技術の研究は内的なモノとなりがちだが、ファインマンのように外部にいる他者との相互編集をするカマエを持つことで、新しい風が吹くアイディアを交換できるのだ。追い打ちをかけるように、実社会に密着する化学を学べる教科書『実感する化学』(原著名『Chemistry in Context: Applying Chemistry to Society』)を津田氏は挙げる。専門外の人たちには、分かるよりも前に対象について感じることが大事であると強調していた。直感から実践が出てくることもあるのだろう。

昭和の時代、日本には物語れる科学者がいた。ノーベル賞を受賞した湯川秀樹や朝永振一郎だ。特に朝永が執筆した『量子力学』(みすず書房)は物理の世界をヴィヴィッドに描き、物理のセンスが身につくように書かれている。難しいところ、不思議なところを上手く描けている点で世界的に認められているのだ。イギリス人は朝永の思想が宿るテキストを読んでいると津田氏は解説する。日本人もまずは千夜千冊で紹介されている『物理学とは何だろうか』に触れておきたい。

■幼な心からの身体感覚

津田氏は好きなモノとして、身体性を伴う「彫刻」を挙げた。彫刻が4つの要素「彫る(カーピング)」「形を作る(モデリング)」「鋳造する(キャスティング)」「組み立てる(アセンブリング)」から成ることを示す。これらの要素を意識しながら製作者自身の物語を埋め込み、まるでその場に型があるように作る(in-formする)ことで情報が生まれる、と津田氏は強調する。彫刻の方法に肖って融通無碍に出入りのできる情報システムを象ることは、あらゆる分野に応用できそうだ。物語ることでバラバラなモノが寄り集まり、そこに一つのワールドモデルが生まれるのだろう。

「胎児でも体性感覚がある」という津田氏のメッセージを受けて、赤ん坊のころについての質問があった。生後4か月半で「蜜柑が落ちた、あった」などの言葉を話しながら周囲の大人を驚かせていたようだ。津田氏は世阿弥の唱える「離見の見」のように、自分自身を他者のような眼差しでモニタリングしていた。発達心理学の視点に立つと赤ん坊がモノの認知ができるのは9カ月ごろからであり、生後4か月半は相当早い時期と判断される。自然現象で現れるバラツキを示すガウス分布(正規分布)に従って、例外的な事象もあると信じたい。環境に対して述語的に反応しながら自己が確立されていくことで、赤ん坊の脳内で数学力が発達する。その結果、何が同じモノで、何が異なるモノなのかの代数的な境界線が引かれ、カテゴリー分けができるようになる。

子どもの教育に携わる[破]の指導陣の1人から、子ども時代の津田氏についての質問があった。足元を見るクセがあり、何か月も続いていたと津田氏は語る。例えば、靴紐がほどけているのではないかという疑心暗鬼になって足元を何度も確認し、その度に靴紐を締め直していた。また、全身が感覚器官という意識を持ちつつ、宇宙と自己を二分する真っ暗な世界観があった。自分が死んでも、その先の世界が続いていくことに恐怖を持っていたのだ。それは脳の中にある危機管理機能の発現であり、その恐怖を持ち続けることでセンスが生まれる可能性を示していた。生きづらさへの耐性をつけるために、津田氏は自発的に恐怖を追体験することを日課にしている。自己と他者との違いを無理に修正せず、その個性を拡張して、新たな物語が生まれるようにしたい。クセの多い子どもと関わるときでも、答えの出ない事態に耐えるネガティブ・ケイパビリティのカマエを持ち、違いがあって当然と思わせて良いのだ。

■生成AI開発の行く末

最後にオンライン参加者から「生成AI」の活動についての質問があった。現在のAIシステムの土台である大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)のパラメータ数が「兆」の桁数に達していることに触れつつ、AIが地球全体のエネルギー消費に悪影響を与えていることを危惧していた。一部の知能について、AIはヒトの代替ができる。しかし、言語的な思考を支えるヒトの持つ知性や感性は真似できない。もちろん、AIの研究開発は止まることはないだろう。これからのAI開発で圧倒的に例外的になるためには、言語モデルの大規模化を避ける必要がある。超部分となる100個くらいのパラメータ数で、カオス的な複雑さを伴いながらネットワーク間で計算結果が躍動するAIの研究開発が進むことを津田氏は期待していたのだ。

活発な質疑応答を通じて、当初の講演時間を延長するエキサイティングな時間の破れもあった。ゴーストを自称した松岡との相互情報を拡大していく対談を通じてカオス的思考を深めてきたデーモン・津田氏の次の登場を期待したい。

講義横に置かれていた津田氏に関係する書物たち

畑本ヒロノブ

編集的先達:エドワード・ワディ・サイード。あらゆるイシスのイベントやブックフェアに出張先からも現れる次世代編集ロボ畑本。モンスターになりたい、博覧強記になりたいと公言して、自らの編集機械のメンテナンスに日々余念がない。電機業界から建設業界へ転身した土木系エンジニア。

<速報>物語のシーン描出に「目のカメラ」を活用しよう/55[破]破天講

師範代たちの振り返りの後、今期の物語編集術のレクチャーが行われました。担当は師範・天野陽子となります。 天野は短歌集『ぜるぶの丘で』を2月に出版し、先月末に第40回北海道新聞短歌賞に選出されていたようです。11月26 […]

11月23日(日)にスタートする多読アレゴリアの別典祭の準備が編集工学研究所で行われていますね。並行して、55[破]破天講が2階の学林堂で開催されていました。師範代は10月の突破講とその後の準備期間によって、すでに破の […]

11/24(月)14時〜16時:ぷよぷよ創造主の思考にイシス病理医がメスを入れる!【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

<汁講レポート>角川武蔵野ミュージアム訪問で味わう(55[守]つきもの三昧教室)

「せっかくの遠出だから、角川武蔵野ミュージアムに行ってみよう」 イシス編集学校の55期基本コース[守]の最後のお祭り的なイベント・第89回感門之盟が9月20日(土)に行われていました。私が師範代を務める「つきもの三昧教 […]

<速報>ピッチングマシーンのボールのように飛びながら世界を認識する/55[破]突破講

「クロニクル編集の稽古を通じて、家族との関係性が変わった」 ISIS co-missionメンバーであり、文化人類学者・今福龍太さんが登場した9月27日の第180回伝習座が終わった翌日、55[破]応用コースに登板する師 […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-23

3Dアートで二重になった翅を描き出しているオオトモエは、どんな他者に、何を伝えようとしているのだろう。ロジカルに考えてもちっともわからないので、イシスなみなさま、柔らか発想で謎を解きほぐしてください。

2025-12-16

巣の入口に集結して、何やら相談中のニホンミツバチたち。言葉はなくても、ダンスや触れ合いやそれに基づく現場探索の積み重ねによって、短時間で最良の意思決定に辿り着く。人間はどこで間違ってしまったのだろう。

2025-12-10

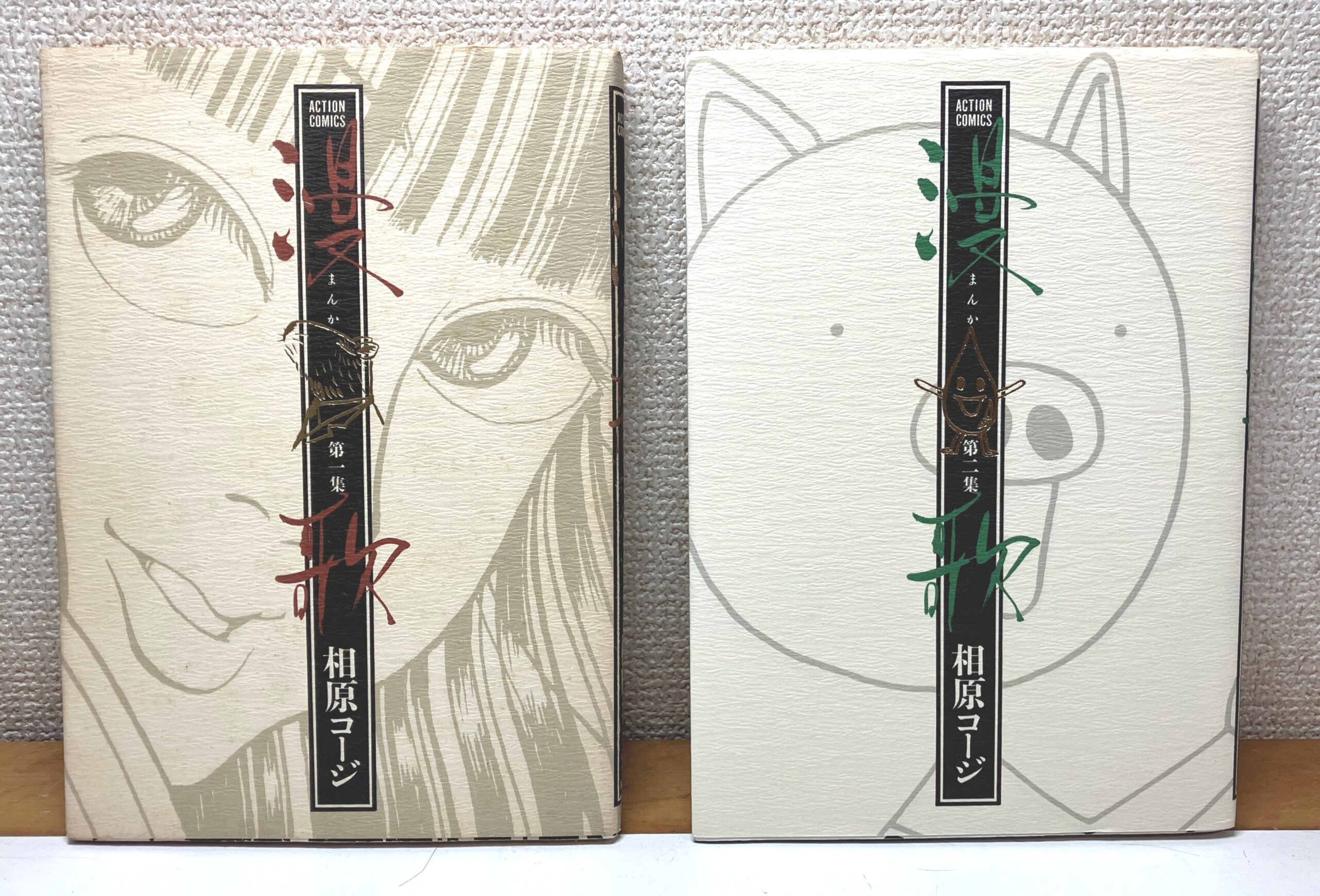

マンガにおける短詩系文学といえば四コママンガということになるだろう。四コママンガに革命をもたらした最重要人物の一人である相原コージは、そのものズバリ『漫歌』をものした。