タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

イシス編集学校「多読アレゴリア」で私が宗風をつとめる「EDO風狂連」は、時々外に出て遊山をしたり、催し物を仕掛けたりと、普段と違うことをおこないます。それを「遊山表象」と呼んでいます。7月20日、夏の遊山表象「江戸の音」を、ISISフェスタとして本楼でおこないました。

お迎えしたのは邦楽家の西松布咏さん。布咏さんは地唄・西松流家元ですが、6歳から長唄の修行をし、富本、新内、小唄、端唄など、あらゆるジャンルに渡って活躍しておられます。三味線と唄の両方に多くのお弟子さんがおられ、「美沙の会」「粋艶会」を主宰していらっしゃいます。

当日は、三味線がどのように定着したかについて私が話をする以外は、布咏さんによるお話を挟みながら、贅沢にも長唄、地唄、端唄、小唄、新内など八曲も聞かせていただきました。大変興味深いお話ばかりでしたが、その中で「稽古」について書こうと思います。

イシス編集学校では、学ぶことを「稽古する」と言います。学生を学衆と呼び、教師を師範、師範代と呼びます。稽古は日本の芸能と武道の言葉です。これらでは「学習」「教育」という言葉を使いません。近代以降、学校制度が定着する中で教育という言葉が広まったにも関わらず「稽古」とか「道場」という言葉が廃れなかったのです。なぜなら、稽古は教育とは違うからです。

最大の違いは、稽古する者が自分の心身で、師の言葉や振る舞いや音曲を感じ取り、自らの中に音や言葉を入れ、それを自らの心身で表現していくことでしょう。全身で能動的に取り組むのです。言葉を受動的に受け取り記憶していく学び方とは、対照的です。

お弟子さんたちの発表の場では師匠が三味線を弾いて弟子が唄うことが多いそうですが、布咏さんのお稽古場では弟子同士の三味線と唄を組み合わせるそうです。互いを活かすためには互いの音をよく聞き、おもんばかり、自分が一歩引くべきところでは引く。そうすることによって、自分も相手も活きる、と言います。まさに人間的な関わりの体験であり、相互編集の現場です。

お弟子さんも経験を話してくださいました。まず師匠の唄を口伝えに自分が唄う。そこから始まるのですが、稽古に行くたびに師匠の声が次第に小さくなり、やがて師匠は唄わなくなる。最初は手本があっても、徐々に手本がなくなっていくのです。それが繰り返されていくと言います。

そしてもう一つ大事な点は正解も到達点もないことです。稽古は全身でおこないます。個々の心身は異なりますので、師匠と同じにはなれません。自分なりの出来上がり具合を確かめながら、深め高めていく訳ですが、どこが到達点なのか誰も知りません。生涯、深め高め続けていく。それが稽古なのです。

イシス編集学校

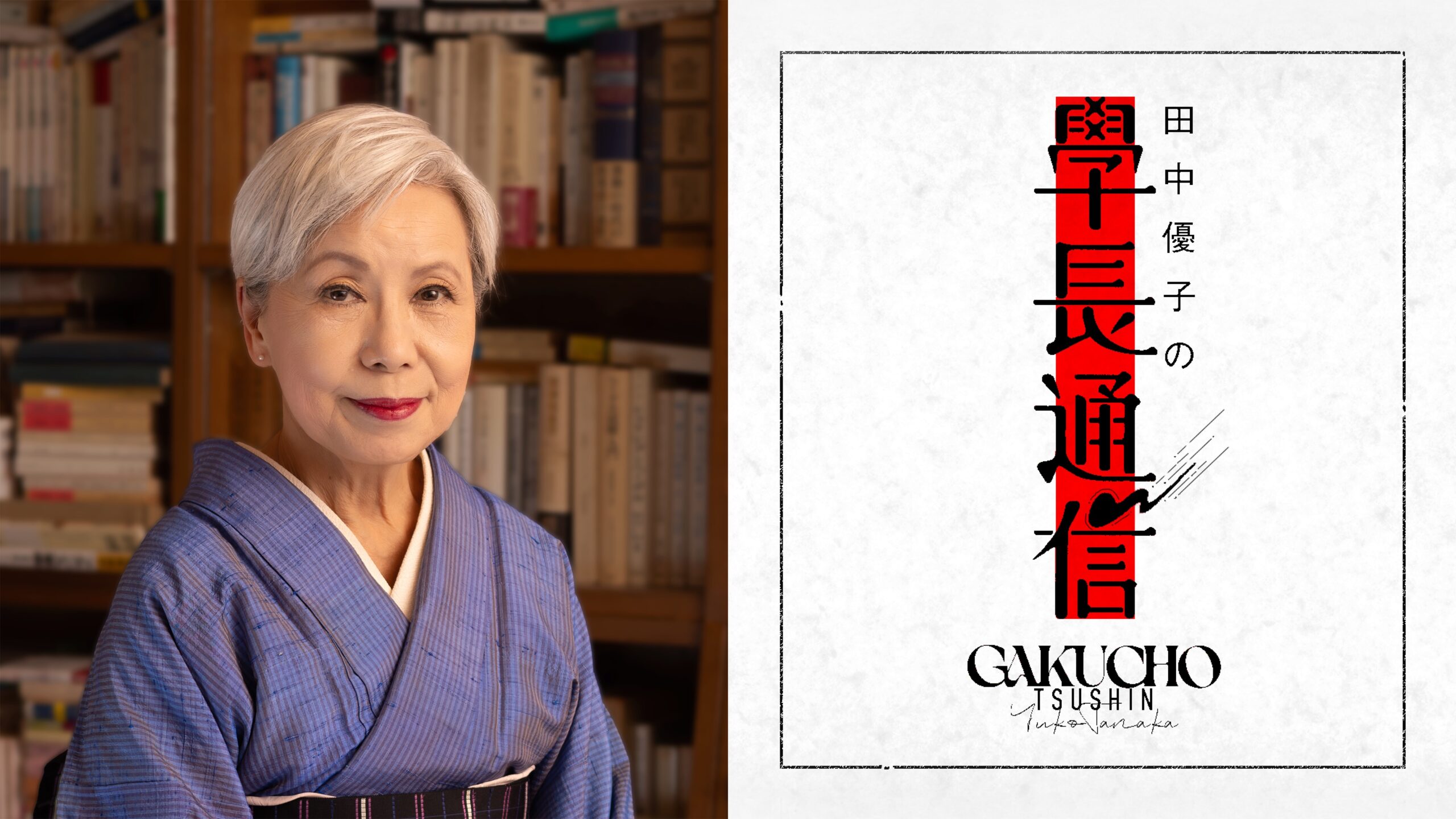

学長 田中優子

田中優子の学長通信

No.08 稽古とは(2025/08/01)

No.07 問→感→応→答→返・その2(2025/07/01)

No.06 問→感→応→答→返・その1(2025/06/01)

No.05 「編集」をもっと外へ(2025/05/01)

No.04 相互編集の必要性(2025/04/01)

No.03 イシス編集学校の活気(2025/03/01)

No.02 花伝敢談儀と新たな出発(2025/02/01)

No.01 新年のご挨拶(2025/01/01)

アイキャッチデザイン:穂積晴明

写真:後藤由加里

田中優子

イシス編集学校学長

法政大学社会学部教授、学部長、法政大学総長を歴任。『江戸の想像力』(ちくま文庫)、『江戸百夢』(朝日新聞社、ちくま文庫)、松岡正剛との共著『日本問答』『江戸問答』など著書多数。2024年秋『昭和問答』が刊行予定。松岡正剛と35年来の交流があり、自らイシス編集学校の[守][破][離][ISIS花伝所]を修了。 [AIDA]ボードメンバー。2024年からISIS co-missionに就任。

昨年12月には鈴木健さんと対談しました。1月のこの通信でも報告しましたね。 年明けて1月は21日に、順天堂大学病院病理医の小倉加奈子さんと、池袋ジュンク堂で対談しました。「W刊行記念トークイベント」と銘 […]

2026年が明けました。そして、学長通信が2年目に入りました。この新年はおめでたいのか、どうなのか、という微妙に戦雲が垂れ込める新年です。 12月に鈴木健さんと対談して、本当に良かった、と思います。この、エディテ […]

先月は『不確かな時代の「編集稽古」入門』の刊行予告をしました。無事刊行されました。刊行後にもっと詳しく書く、と約束したのですが、その前にぜひ書いておきたい出来事が起こってしまったので、今月はそちらです。 […]

【田中優子の学長通信】No.12 『不確かな時代の「編集稽古」入門』予告

この表題は、もうじき刊行される本の題名です。この本には、25名もの「もと学衆さん」や師範代経験者たちが登場します。それだけの人たちに協力していただいてできた本です。もちろん、イシス編集学校のスタッフたちにも読んでもらい […]

今年の8月2日、調布の桐朋小学校の校舎で「全国作文教育研究大会」のための講演をおこないました。イシス編集学校のパンフレットも配布し、当日はスタッフも来てくれました。 演題は「書くこと読むことの自由を妨げ […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。