発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

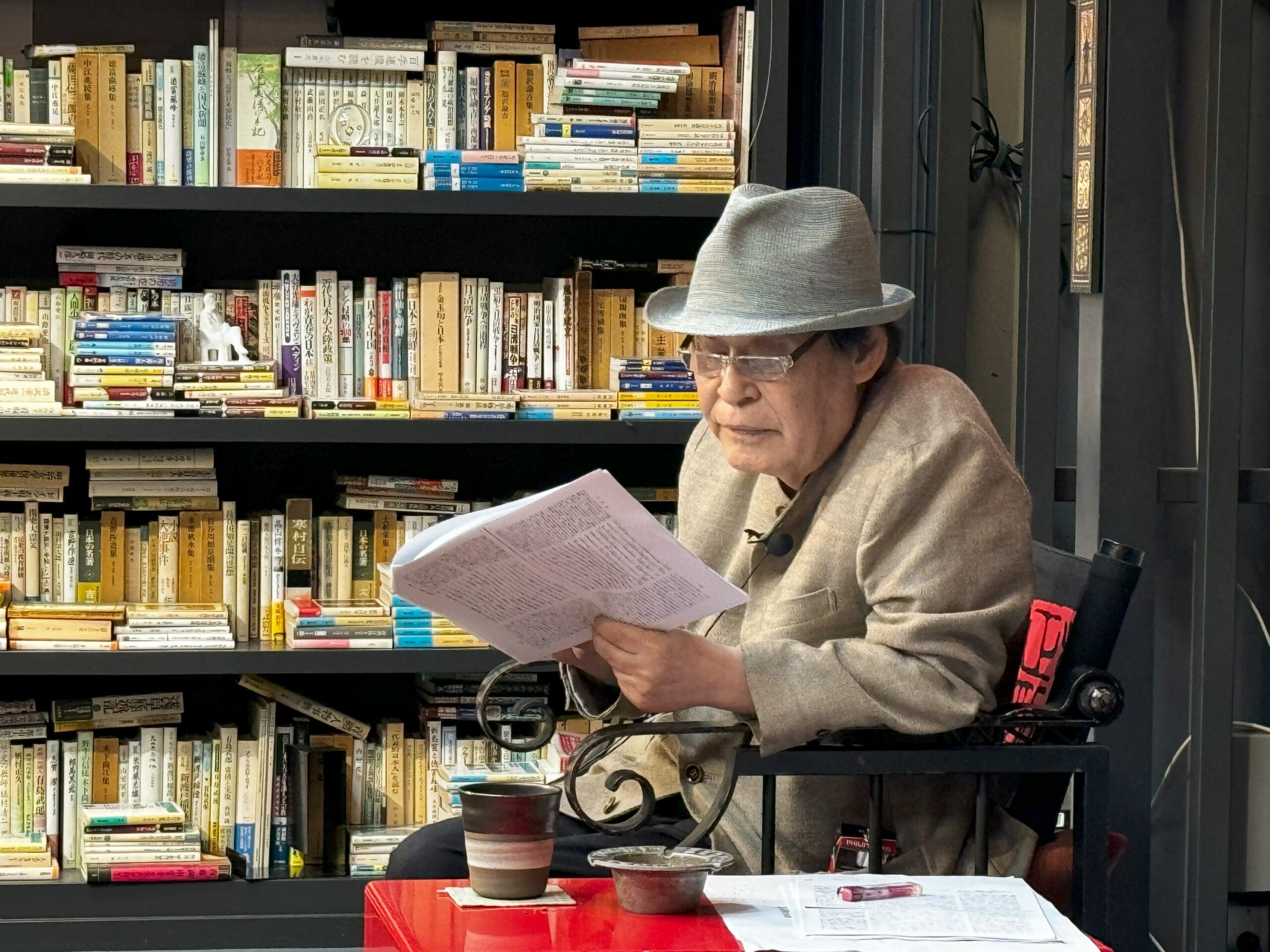

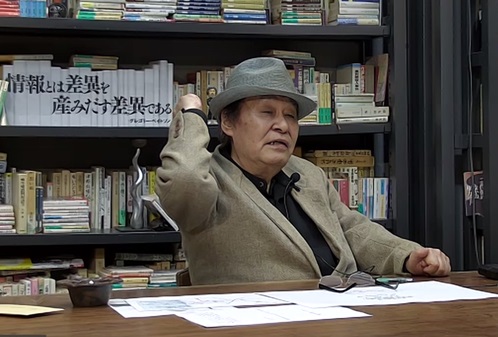

前代未聞の56人の候補者が乱立した東京都知事選が佳境を迎えている。編集工学研究所の本楼では、ZOOM配信とのハイブリッド開催で「輪読座『太平記』を読む」の第三輪が催されていた。読めども読めども佳境しかない『太平記』。今輪のテーマは「建武の新政とその崩壊」である。

ーーー

輪読座では、前回の内容を独自に図象化する宿題が恒例だ。前回第二輪のテーマは「鎌倉幕府滅亡」で、楠木正成の籠城戦や、後醍醐天皇と幕府軍との争い、新田義貞の鎌倉攻略から北条一門自害といった物語を輪読していた。座衆の方々が共有してくれた図象を紹介したい。

●手書きのパステルの多彩な色合いの渦に言葉を散りばめたK座衆

K座衆:「潮目が変わる、鎌倉幕府滅亡に一気に進んだことが印象的だった様子を色分けした。底辺構造が変化し、悪党、新興勢力の台頭など、いろんなものが流動化して、不信感が醸成されてから雪崩をうつように進んだと感じた。前回の輪読テキストで亡くなった人の数をかぞえたらものすごい数だった。体制が変わるのには犠牲が伴うことを実感した。今も、国よりも力を持つ企業があるなど、世の中の流れのほうが進んで国の制度が追い付かなくなっていることもあるように思う。」

●北条の体制が崩れゆく様をビルに見立てたT座衆

T座衆:「確固としていた北条側の根幹が揺るぎ、ビルが倒れるように崩れていきそうな様子をかいた。貨幣経済の発展によって色々なところにお金がまわって経済活動が分散することで悪党が力をつけ、央から地方、周縁にも広がって、特に鎌倉からはなれた西のほうの武士集団が不満を抱いたものを後醍醐天皇側が束ねて力をつけていった。楠木正成のゲリラ戦など、少ない人数で戦っていても戦えると知った時に、不満をもっていた人たちが集結したという物語を前回読んだ気がした。」

両座衆のコメントに出てくる「悪党」。この「悪」は今想起される「悪」とは異なる。BADではないのだ。対となる「善」は生きていける状態、衣食住には困らない状態のことであったが、やがて“生存に無関係なもの”がどんどんと増えていった。それは人間の欲望だ。その欲こそが「悪」であり、表現を変えれば経済を振興させてきたものがここでいう「悪」なのである。

バサラと悪党は結局は同じ社会感覚にいた連中の、一身二体のヤヌス的な呼び名なのである。南北朝はこのバサラと悪党によって勃興し、バサラと悪党の退嬰によって、凋落していった。

千夜千冊#1224夜『南北朝の動乱』村井章介編

輪読座は毎月最終日曜日の開催で「『太平記』を読む」は9月29日まで全6回のシリーズだ。第三輪の今回は足利尊氏・直義軍が京都から逃走し北九州に落ちのびて、後醍醐天皇が京都に帰還するまでを読み進めている。7月の第四輪のテーマは「南北朝開始」。足利軍の反撃フェーズだ。輪読座は毎回アーカイブ映像もあるので、リアルタイムで受講できない回があっても映像確認でき、いつからでも受講可能である。門戸はいつでも開かれている。

https://es.isis.ne.jp/course/rindokuza

ーーー

6月30日は1年の前半を無事に過ごせたことに感謝するとともに、半年間の穢れや罪・過ちを祓い清める「夏越の大祓」でもある。経済が発展していくことも必要なことだけれど、『太平記』の乱世を輪読しながら、自分の「悪」が行き過ぎていないかにも意識を向けてみたくなった。

https://edist.ne.jp/just/rindokuza_taiheiki01_20240428/

宮原由紀

編集的先達:持統天皇。クールなビジネスウーマン&ボーイッシュなシンデレラレディ&クールな熱情を秘める戦略デザイナー。13離で典離のあと、イベント裏方&輪読娘へと目まぐるしく転身。研ぎ澄まされた五感を武器に軽やかにコーチング道に邁進中。

◎『古今』と「ボカロ」の相似性◎【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第二輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』の解説に、Adoやボーカロイドは一見結び付かない。しかし輪読師バジラ高橋がナビゲートする「輪読座」では、和歌の理解というよりは、仮名文字の成り立ちや音韻の変化にまで踏み込み、現代の音楽表現と […]

★空海が準備し古今が仕立てた日本語の奥★【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第一輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』は誰が編纂したのだったろうか。パッと思い出せない。紀貫之や藤原定家という名前が浮かんだとして、そこにどんな和歌があるのかはピンとこない。そういう方々にこそドアノックしてほしいのが、この4月か […]

6世紀、動乱の南北朝から倭国を観る【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第六輪】

桜咲きこぼれる3月30日。本楼では輪読座記紀両読み、最終回となる第6輪が開催された。 半年前の第1輪では西暦200年代だった図象解説も第6輪では500年代に至る。記紀に加えて『三国史記』も合わせ読みしている背景もあり本シ […]

『古事記』で読む“古代史最大の夫婦喧嘩”【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第三輪】

大阪・堺市には、大小さまざまな古墳が点々としている。駅を降り、目的の古墳に向かっていくと次第にこんもりとした巨大な森のようなものを傍らに感じる時間が続く。仁徳天皇の陵墓である大仙古墳は、エジプトのクフ王のピラミッド、中国 […]

モスラと『古事記』のインタースコア【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第四輪】

松岡正剛校長の誕生日から一夜明けた1月26日。前日の42[花]敢談儀の残り香を味わいながらの開催となったのは輪読座『古事記』『日本書紀』両読み第四輪である。 輪読座の冒頭は恒例、前回の座を受けた宿題図象化の […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。