誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

輪読座は毎月最終日曜日13:00にスタートするマンスリーの講座である。酷暑続く2024年7月最後の日曜日は輪読座「『太平記』を読む」の第4輪。日本時間では前日がパリオリンピックの開幕日であった。

開始まであと10分となる12時50分。本楼内でできる準備を終わらせたスタッフ陣は見た目ゆったりしながらも、心の内のそわそわが隠せない。時折ソファから立ち上がって躙り口をうろうろしてみては裏口扉を開けて様子を見てみたりする。12時50分を過ぎても輪読座のナビゲーターである輪読師バジラ高橋が本楼に姿をあらわしてはいなかったのだ。既に本楼に参集している輪読座衆も異変を感じ始めている。業を煮やすかのように林頭がスマホを手に取った。

バジラと連絡がとれた林頭が「バジラさん、あと5分で着くって」と言った時、時計が示したのは“12時58分”という情報だった。輪読座は今期より本楼とZOOMのハイブリッド開催で運営している。本楼の座衆はバジラ高橋が不在であることにもちろん気付いているが、ZOOM参加で既にログインしている座衆は知る由もない。13時になるとバジラ高橋は不在のままにZOOMの音声は配信され、林頭がマイクを持ちオープニングトークを始める。通常はオープニングトークは実施していないから、完全にアドリブである。9月に実施する感門之盟の告知を始めるや否や、本楼裏手の扉がギィとひらく。バジラ登場である。胸を撫でおろすスタッフ陣。林頭からバジラ高橋に主体が動く。そもそもエディスト隊で参加していたはずなのにいつの間にか輪読座のメインスタッフと化し、今では進行もこなす福井千裕が輪読師とコミュニケーションをとりながら場を仕立てていく。

いつもよりも少し声の出づらそうな輪読師だが、座衆の宿題共有への解説には言葉に力がこもった。

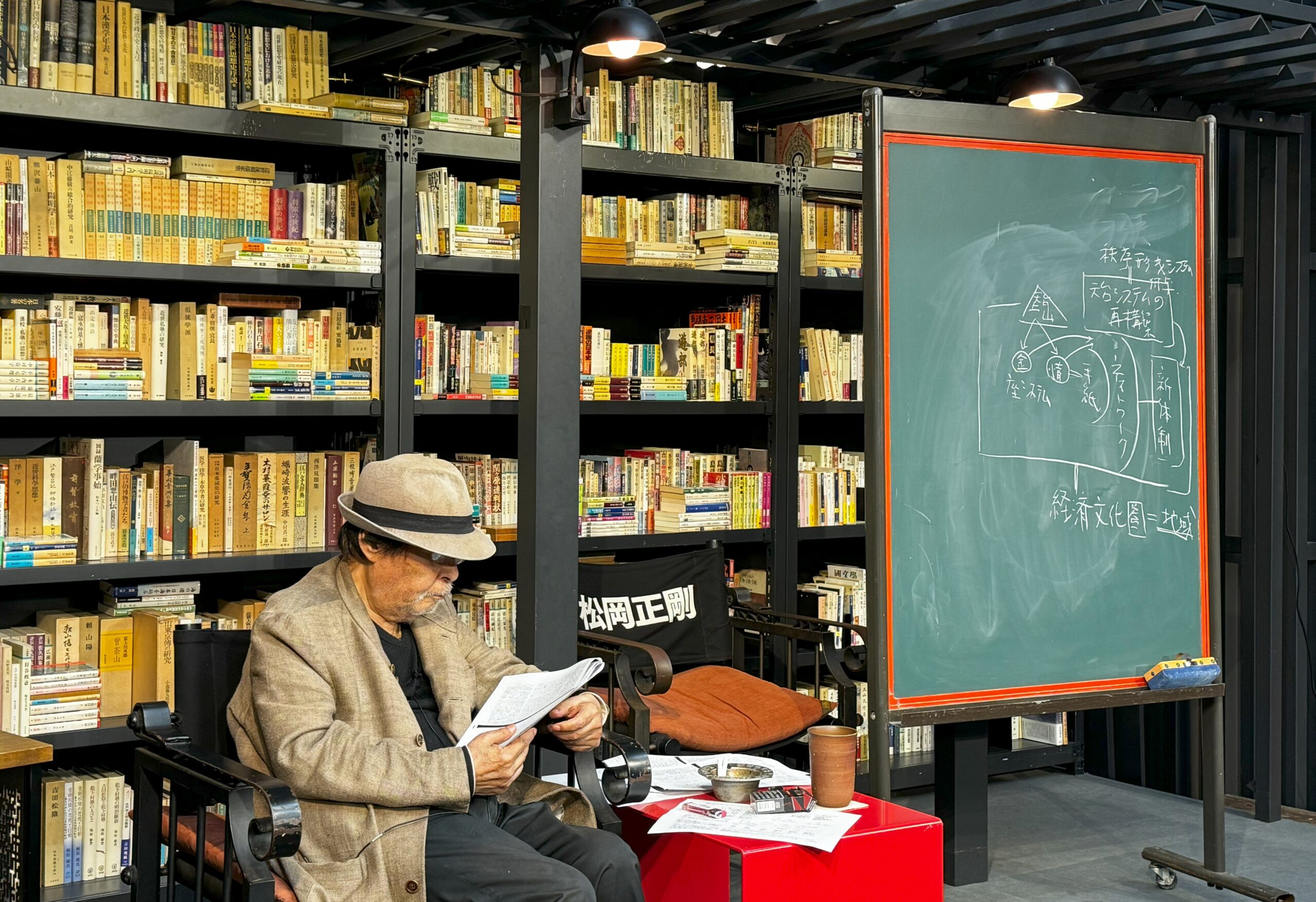

争乱が起こる場合は、党首同士の問題だと思いすぎている。常に都合の悪いものを排斥しようとするが、そうすると収集がつかなくなるので、対立点をより高度なシステムへ移す仕組みが必要なのだという。いま我々が支配されている世界像は明治維新によって成り立っている。この問題点をみなおす必要さえ出てきている。第二次世界大戦というものも全体、あるいはその部分かもしれないが、日本が大東亜戦争と呼んでいるものはいったい何なのかを考えなければいけない。その争乱はなぜそうなったのか。こういうことをもう一回見つめ直す必要がある。

バジラ高橋は、『太平記』から学べることはニューメディアの出現をどう活用していくかでもあると語る。例えばだ。天台比叡山からは元々金融システムと情報システムが生まれていた。金融システムは「座システム」でもあり、情報システムは他者を想定しながら伝える「手紙」というニューメディアでもあった。このニューメディアの配送ネットワーク上に『太平記』は成立した。ただ、「手紙」は誰でもつくれ、復元することができてしまう。フェイクやなりすましが横行する。『太平記』の記述も他の文献と比較すると、当時のフェイクニュースがそのまま記されたと思えるものもあるという。そうすると人々はこのネットワーク上で手紙の機能を担保しながらも手紙に変わる方法を考える。そして秩序形成システムに付与されると新たな天台システムが再構築される。このような全体構造のプロセスに後醍醐天皇は気が付いたのだという。

21世紀の今、映像でも音声でも情報はあたりまえのように復元的に作り出せてしまう。『太平記』の時代に「手紙」の復元が発生していたこととの重なりを感じる。そういった情報を包括しながらも上位概念の仕組みに再構築していかねばならない。私達は知らない間に、いったいどういうシステムや仕組みに生かされているんだろうか。後醍醐天皇のように、とはいかずとも、まずは既存のシステムや仕組みを認識することが再編集のベースとなりそうだ。

輪読座は毎月最終日曜日、座衆による宿題の共有、輪読師バジラ高橋による図象解説、テキストの輪読という3部構成で運営している。第四輪の輪読では、新田義貞が西国侵攻、楠木正成兄弟の自害、後醍醐帝吉野へ逃亡、といったストーリーを読み進めた。『太平記』は9月までの輪読なので残り少なく思えるが、アーカイブ映像もあるのでいつでもスタートラインにたつことができる。

宮原由紀

編集的先達:持統天皇。クールなビジネスウーマン&ボーイッシュなシンデレラレディ&クールな熱情を秘める戦略デザイナー。13離で典離のあと、イベント裏方&輪読娘へと目まぐるしく転身。研ぎ澄まされた五感を武器に軽やかにコーチング道に邁進中。

山片蟠桃『夢の代』ってどんなもの?◎【輪読座】山片蟠桃『夢の代』を読む 第三輪

10月からの輪読座では山片蟠桃著『夢の代』を読んでいる。2025年12月21日(日)開催の第3輪で折り返しとなったが、山片蟠桃の致知格物っぷり、編集学校に関わる多くの人に知ってほしくなったので、少しだけお伝えしたい。 & […]

◎『古今』と「ボカロ」の相似性◎【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第二輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』の解説に、Adoやボーカロイドは一見結び付かない。しかし輪読師バジラ高橋がナビゲートする「輪読座」では、和歌の理解というよりは、仮名文字の成り立ちや音韻の変化にまで踏み込み、現代の音楽表現と […]

★空海が準備し古今が仕立てた日本語の奥★【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第一輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』は誰が編纂したのだったろうか。パッと思い出せない。紀貫之や藤原定家という名前が浮かんだとして、そこにどんな和歌があるのかはピンとこない。そういう方々にこそドアノックしてほしいのが、この4月か […]

6世紀、動乱の南北朝から倭国を観る【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第六輪】

桜咲きこぼれる3月30日。本楼では輪読座記紀両読み、最終回となる第6輪が開催された。 半年前の第1輪では西暦200年代だった図象解説も第6輪では500年代に至る。記紀に加えて『三国史記』も合わせ読みしている背景もあり本シ […]

『古事記』で読む“古代史最大の夫婦喧嘩”【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第三輪】

大阪・堺市には、大小さまざまな古墳が点々としている。駅を降り、目的の古墳に向かっていくと次第にこんもりとした巨大な森のようなものを傍らに感じる時間が続く。仁徳天皇の陵墓である大仙古墳は、エジプトのクフ王のピラミッド、中国 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。