発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

「いつ(五)の世(四)までも、いつ(五)までも寄(四)り添って末永く~」。

その想いを市松模様に込めた帯の[原型]は藍一色の「ミンサーフ(ウ)」といわれる細帯で、女性から愛する男性に贈ったのが習わしと伝承されている。沖縄本島よりも台湾に近い石垣島からフェリーに乗ること30分ほどの竹富島が発祥で、紡がれる伝統工芸品の担い手は徐々に減って現在20人余り。島の女性たちは今も、機織り技術を手渡し続けている。

八重山ミンサー織、最大の特徴はこの図柄に[象徴]されている。[規則]的にリピートする素数の“5”と整数の“4”。男女の交差の解釈を、ミンサーに描かれるプロフィールから飛躍させてみるならば、たて糸とヨコ糸がからみあった挙句、割り切れなさそうに折り合って、表裏一体、形式が成立する美しさ。そんな事情にも見立てられそうだ。数理のロジカルから、情緒たっぷりのアナロジーへの転化である。デザインは言語が伴うプロセスで、文字や図形にはまだまだ想像の余地があるだろう。デ・サインの詳細は千夜千冊『アレゴリーとシンボル』(685夜)に深めたい。

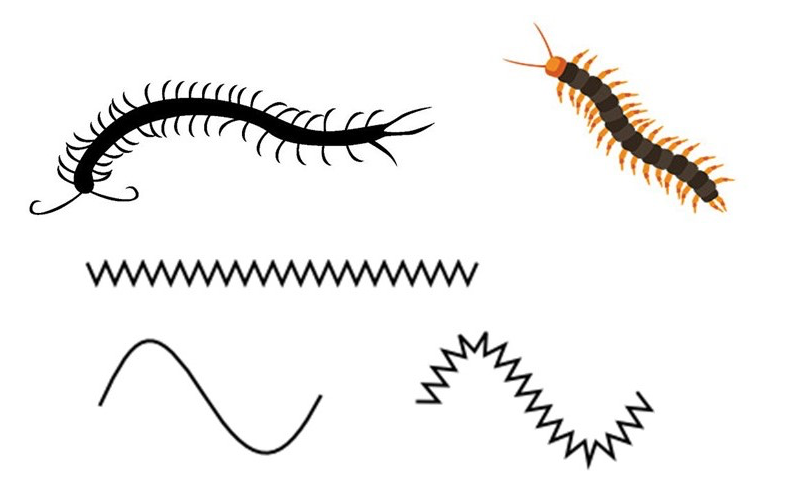

さらに注目すべきなのは、帯の両端に[配置]されているジグザグの線。実はこれ、ムカデの足を表象しているという。

「足繁くお越しください~」と女性から男性への求愛メッセージがダイレクトに反映されている。ミンサー織は“通い婚”があたりまえだった時代の産物で、女性から男性へのプロポーズを意味していたという。ムカデの雄雌判別は定かではないものの、文化人類学的に推論するとイニシアティブはメス側にあるーこれは[象徴]すべき、風土に根ざす琉球女性の[流派]かもしれないな、と仮説思考はオーバーラップする。形は作るものではなく、ある機能を効率的に果たす為にできたカタチ。昆虫や食虫植物を見ると、意図が形より先にある事に驚く。 その[典型]を社会的な風習の機能や要素にみたり、[生態]がもつカタチが[擬態]する情報生命に発見するとき、既知の概念が取り払われ、未知の扉が拓かれるような心地よいユーリカ(!)のキックが発動する。

婚姻制度が布かれる以前、社会システムの成立に先行して人間の営みは続いていたはずだ。生活史の断片や文化史から、自然の摂理の原初に立ち返ってみる。沖縄県といえば未婚率も離婚率も高いのにもっとも多産(出生率が高いこと)だとか、どう解釈できるだろうか。日本を席巻して未だに解決できない少子化問題のアプローチもこんな端部から紐解いてみたくなる。おばあの共助だとか、ゆるいリダンダンシーだとか沖縄らしさとは何だろうか。編集力を用いてリバースエンジニアリングさせることで、課題の与件を整理することは可能かもしれない。

テキスタイルに話を戻す。いまから400年以上前、16世紀初頭は琉球王朝の時代にインダスはアフガニスタンから中国を経て伝わった布織りの技術が、琉球を中継地点にしてアジアへ広まった。シルクロードから海上貿易を経てあらゆるモノ・コト・ヒトが交易し中間地点となる琉球は、その地勢を活かして後年ハブ(HUB)と呼ばれるミディエーターの役割を担い、媒介エージェントの機能を果たしていたのは想像にかたくない。17世紀ごろの『李朝実録』には綿の栽培や交易記録があり、伝来したものが土地柄と[適合]して風土に潜む力によって変容したクロニクルは隣国からも辿れるようだ。貢物としての八重山上布も高貴で繊細で魅力的ではあるけれど、庶民の紡いだ木綿帯にも土着の強さにも共感せずにはいれらないのがわたしのデュアル数奇なのだ。(つづく)

平野しのぶ

編集的先達:スーザン・ソンタグ

今日は石垣、明日はタイ、昨日は香港、お次はシンガポール。日夜、世界の空を飛び回る感ビジネスレディ。いかなるロールに挑んでも、どっしり肝が座っている。断捨離を料理シーンに活かすべくフードロスの転換ビジネスを考案中。

沖縄本島は6月8日、例年より2週間も早く梅雨が明けた。わずか17日間の雨季は異例だが、雷雨に始まり夏至南風(カーチベー)と呼ばれる季節風とともに、晴れ上がる夏が音連れることは変わらない。 期を同じくして、43[花]入伝生 […]

【花伝所プレゼンツ・エディットツアー】2/22(土)直伝!わかるとカワル、「他力」の編集術とは?

デジタルツールが発達し、世界中の情報が一瞬で入手できるようになった反面、言葉はフラット化しています。 「わかること」だけが判断の基準になりつつある現代に、違和感をもっている人は少なくありません。「わからないこと」の複雑性 […]

▼怒涛の卒門から約一か月前、一月十四日の見聞録である。52[守]の合同汁講が開催された土曜日、全9教室から学衆や師範代、[守]指導陣にマレビト花伝師範らも連なって総勢46名が本楼に参集した。師範ロールの醍醐味は、フェーズ […]

ソンタグ的40[花]キャンプ・ノート Notes on Flowering-spirit Camp by Sontag mode

▼12月の夏日、凌ぎを削る熱帯夜 2023年12月15日、気象庁の観測史上133年ぶりに師走の最高気温を更新し、昼より夜が暑いという奇天烈な夏日(25℃以上のことをいう)を日本各所で記録した。 同夜、花伝所の演習風景は全 […]

「わたしを擬くAIに編集される私」エディトリアル・レポートvol.3【共遊篇】

問いに始まる、エディターシップ・トライアル2022春の『編集力 チェック』。一つめの質問「すきなものを3つ挙げてください」には全114名342個の数奇が寄せられました。アナロジカルな分析に挑んだのは48[守]師範代と師 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。