-

[週刊花目付#17] フラジャイルで不定形なもの

- 2021/06/22(火)21:10

-

<<前号

■2021.06.15(火)

ルルは「3条」か「三条」か? 入伝生から表記についての質問があった。もちろんイシスのルルは、少なくとも「3錠」ではない。「ルール・ロール・ツール」の三位一体を示そうとしている。

用語や術語の表記ゆらぎは、瑣末な問題にも見えるが、情報を正確に伝えたいと考える者にとっては切実である。

「情報を正確に伝える」ということを、2つの観点に分節して考えてみた。

1つは、情報の「正確さ」について。

編集稽古の場合、用語や術語は講座のマスターテキストが提供している。だから「表記は講座テキストに準拠しましょう」というのが真っ当な理屈なのだが、そもそも講座テキストがゆらぎを含んでいるから厄介だ。

なぜイシスの講座テキストは揺れているのかと言えば、編集工学がそもそもアナロジカルでアブダクティブだからだ。しかも、場面や場合によってメディアや語り手が千変万華させる多彩な言い換えを歓迎し、推奨している。

つまり、編集工学には「型」があるのみであって「聖典」は無いのだ。テキストは永遠に仮留めされたまま揺らぎ続けるだろう。

2つめ。正確に「伝える」ということについて。

型を学ぶことは、画一さの再生産を目指しているのではない。実際、私たちがイシスへ入門して[守]の教室で体験したのは、型に遊ぶことの自由さと楽しさだった。型は、多様に運用されてこそ生命を宿すのだ。

「型に遊ぶ」は、そのプロセスの徹頭徹尾を「型」が媒介している点で「何でもアリ」とは本質的に異なる。前者の生む自由は相互編集可能だが、後者が主張する自由は相互編集を志向しない。「型」が情報と情報をメディアとして仲立ちし、局所的な視点や感覚を共有あるいは転化可能な状態に導くからである。

こうした「型」の媒介機能を、多くの場合「言葉」が代行している。情報の交換可能性は、言葉の揺らぎと相関関係にあるだろう。画一的な言葉では生命を宿せないが、さりとて何でもアリでは媒介機能を担えない。

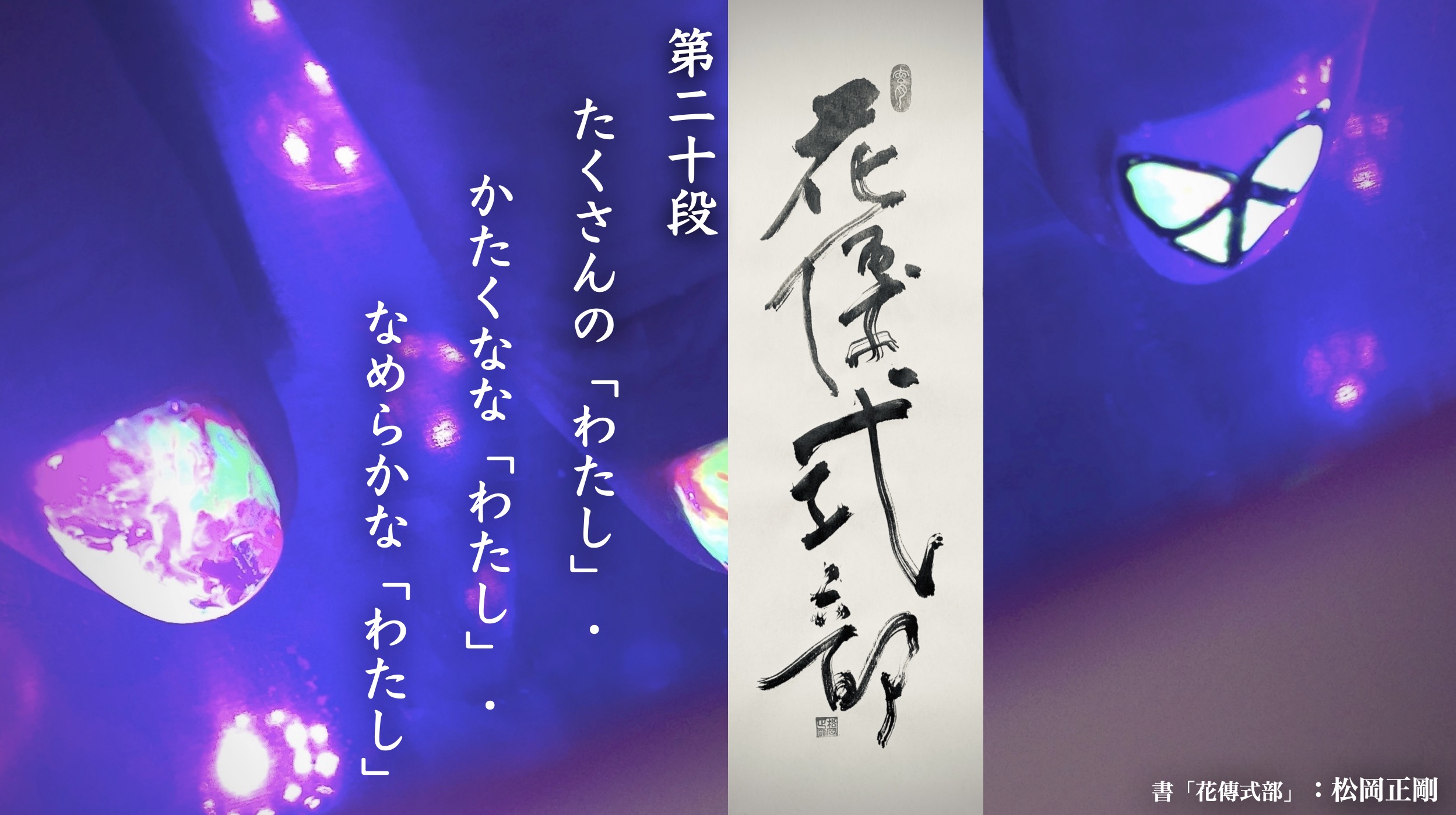

「眠れない時、無理に目を閉じていると、どこからともなくわいて出て消滅する、不定形な発光体です。子供の頃ぼくはそれをよく観察しました。すると、ある一定の流れと形をもつものがあるとわかったんです。ぼくはその一番でかい一番明るい星雲を“ジギタリス”と命名したんです」

(大島弓子『ジギタリス』より)

学びの場であれ、ビジネスの場であれ、家族や友人とのコミュニケーションであれ、私たちが伝えようとしている情報の正体は「どこからともなくわいて出て消滅する、不定形な発光体」なのではないだろうか。

そうだとすれば、いやきっとそうなのだと思うが、言葉の正確さは必ずしも情報に対する礼節を示さない。フラジャイルで不定形なものをフラジャイルで不定形なまま、ひとまず「ジギタリス」と呼んでみようとする仮設的な姿勢によってしか、私たちはアリノママの情報に接地できないように思う。

「ルル3条」を巡る表記ゆらぎに着眼するなら、「3」と「三」の差より、「錠」と「条」の差にこそ編集的な意図が込められてことを読み取りたい。

■2021.06.16(水)

錬成場の入伝生たちが、文字通り心技体の錬成に挑んでいる。

編集稽古は、心技体の資質を問わずに方法を問う。このアプローチは、言葉で説明する以上に懐が深い。

資質の不足を問うならば排除や選別の力学に支配されるばかりだが、方法の不足ならば何度でも再編集できる。イシスが再生の女神に肖っているのは伊達ではないのだ。

では、編集稽古を通した再生編集はどこへ向かうのか?

思うに、編集稽古は水の中を歩くことに似ている。学ぶ動機や目的は人それぞれだが、誰もがそれぞれの速度や強度で前進して行く。アスリートを極めるなら早く歩いて負荷をかければ良いだろう。ゆるく歩いて遠くを目指したって構わない。もちろん水遊びを楽しむこともできる。

そして、私たちの誰もが水の記憶を抱いていることもこの連想を加速させる。

■2021.06.18(金)

錬成演習の折り返し地点。発言スコア(仮称:ISIS版セイバーメトリクス)の中間集計を得番録として配信。

発言スコアは、イシスでは稀なゴリゴリの数値による統計データだ。「言語量と思考量は相関関係にある」という仮説に基づいている。

思考量といっても、たんにその遅速や多寡を計ろうとしているのではない。たとえば、口数の多い者が必ずしも雄弁なプレゼンターではないし、足のより速い者がより多くの荷を運べるわけでもないことを、私たちは経験的に知っている。優劣や有能さを判定したいのではなく、言語コミュニケーションの場における「ふるまい」の特徴を可視化するために、数値の客観性を借りようとしているのだ。

評価のためのメトリックは多様に存在する。だが一方で、メトリックには受容されやすいものと受容されにくいものとがある。あるいは、たとえポジティブな評価であっても、それを誰が伝えるかによって価値や意味が変わったりもする。評価とは、そもそも相互編集的なのだ。

さて花伝所は、評価者としての「ふるまい」について考察し体得するための場である。

評価される者から評価する者へロールチェンジするためには、いくつかのステップが想定されるだろう。もしかしたら、評価する者が担う責任を重く感じて、評価される側に留まっていた方が気楽だと思う者もいるかも知れない。それならそれでも構わないのだが、評価の相互編集性からは誰も逃れることはできない。

次号>>