発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

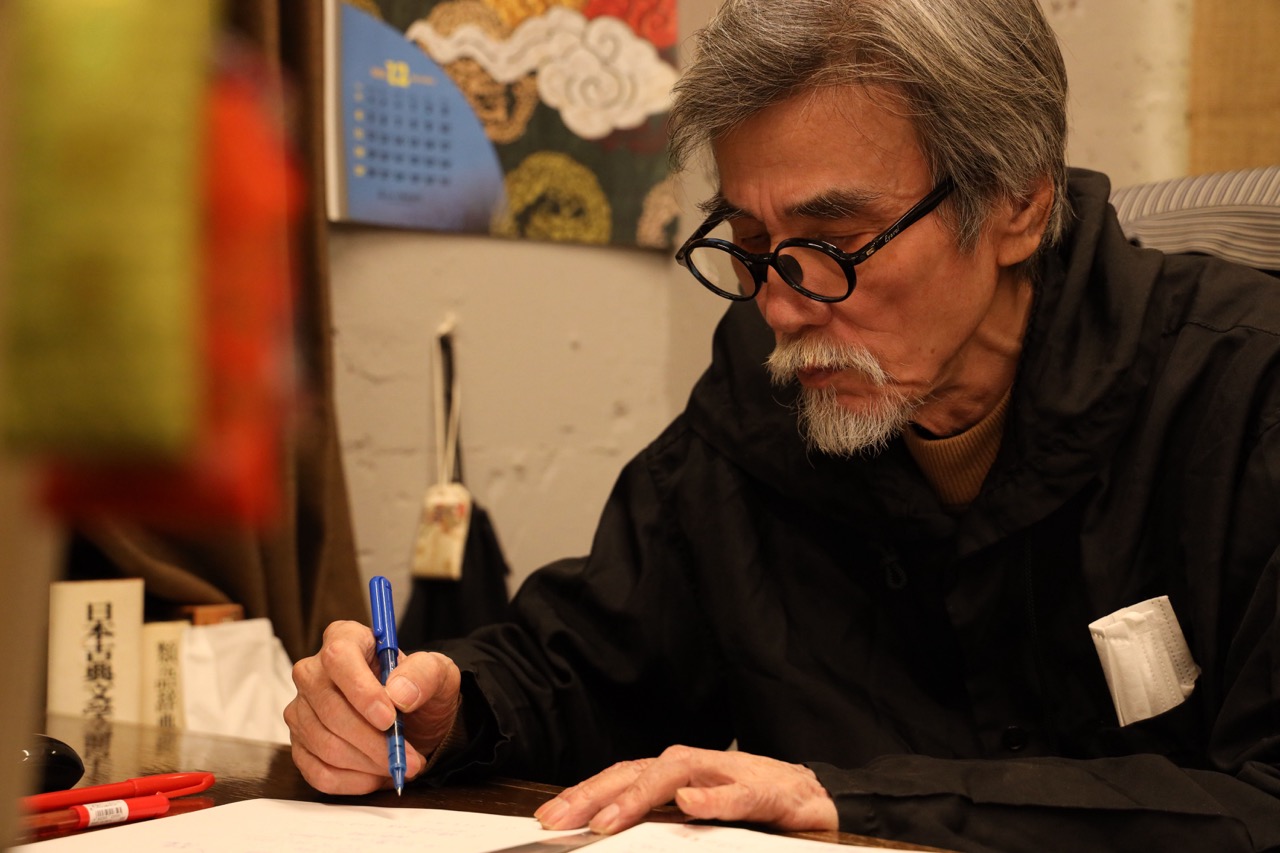

松岡先生が亡くなった後、先生のことを追悼文に書いてもらいたい…とイシス編集学校の諸先輩に言われて、こうして机に向かいました。そして段々誰に対してということではなく、無性に腹が立ってきました。松岡正剛という人が、たった数百字の中に書く事が不可能な存在だったからです。

先生が作り出した「編集工学」はあまりにも大きくて広くて深いため、言葉で言い表すことがほぼ出来ない事に愕然としました。言い換えれば、言葉にすることが出来ない位の範疇と濃さだということでしょうか。偉大な功績は先生の肉体が亡くなってしまっても健在であり続け、更に飛躍することを想像すると、言葉でその功績を言い尽くすことはできません。過去形の言い方は何一つしたくありません。なぜならば、先生は故人ではないからです。先生が作り出したメソッドは、現在進行形で動いているからです。日本や世界の文化、芸術、宇宙、生命、化学、情報を自由自在に「編集工学」に入れ込んでしまった松岡先生は、私という小さな存在のものだけでなく、この国にとっても唯一無二の方でしたし、残されたものはこれからもずっと進化し続けていくでしょう。

最後にお会いしたのは、編集学校のアドバイザリーであるISIS co-missionのキックオフの会合でした。その際に交わした短い会話の中に、私はどれだけ癒されたでしょうか。

「麻矢ちゃん、お客さんは入っているか?」

「先生、お芝居って毎回そんなに甘くないですよ!ぼちぼちです。」

「そうだろうなあ!笑」

上からでも下からでもなく、常に共感をしてくださるような会話は誰もが出来る事ではありません。余程のインテリジェンスがなければこんな粋な返しはしてこないでしょう。

私は正規の学校教育をほとんど受けていないので、そのことがいつもコンプレックスでしたが、先生はむしろその事をとても面白がってくれました。最初に圧倒されたあの素晴らしい松岡正剛の連塾からイシス編集学校で学んだこと、それはどうやって世の中に還元するかという基本精神だったと思います。どんな素晴らしい知識であってもそれが社会において機能しなければなんの意味もない事を先生はよくご存知だった真のインテリでした。

先生の声はもう聴けないけれど、先生だったらどう言うだろう、どうするだろうと考えること、想像することは出来ます。これからはその思いが私たちを導く海図になるはずです。私はそう決めました。先生だったらどうする?と何度となく必死で問いかける事にしましょう。

最後に月並みですが、そちらの世界で父に会ったら宜しくお伝えください。いつも先代の社長だった井上ひさしと、唯一の私の師であった松岡先生の二人に問いかけてこれからも進みますと…。

ISIS co-mission 井上麻矢

井上麻矢

作家井上ひさしの三女。スポーツ新聞社、二期リゾートなどいくつもの職を経験ののち、2009年4月こまつ座に入社し、支配人、代表取締役社長として現在に至る。井上ひさしから語られた珠玉の言葉77をまとめたエッセイ『夜中の電話』は千夜千冊されている。他の著作として自身が企画した映画「母と暮せば」の小説版『小説 母と暮せば』(山田洋次監督と共著)など。イシス編集学校基本コースでは[守]を修了。2024年からISIS co-missionに就任。

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。