七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

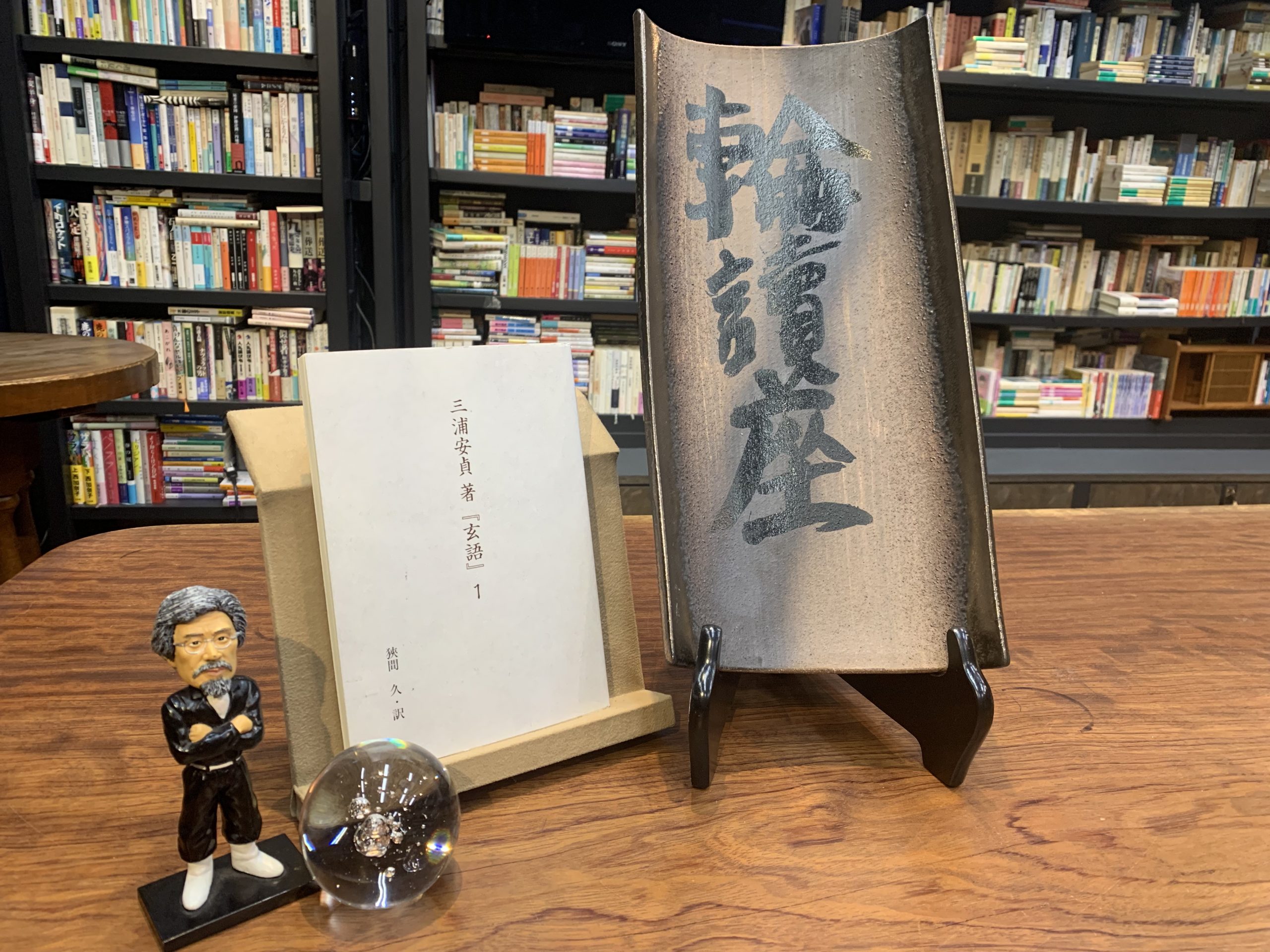

2022年10月~2023年3月に開莚する輪読座は「三浦梅園『玄語』を読む」である。11月に開催された第二輪では、輪読師バジラ高橋の解説によって玄語図のメカニズムに分け入った。

―――

◆「梅園三語」と『価原』

宝暦3年(1753)、梅園は31歳で『玄語』を書き始めると2年後には第10稿に至る。政治では9代将軍家重に取り立てられた田沼意次が徐々に存在感を増していく。株仲間の奨励や異国との貿易拡大、鉱山や干拓など幕府財政立て直しに向けて次々と対応策を打ち出した。漢訳洋書の輸入制限をした時代とも重なり、朱子学や南学だけではなく洋学や国学、さらには海防論や尊王論といった社会思想等も動き始めるけれども国家を左右するようなイデオロギーは沈滞していた。明和2年(1765)、梅園は変わりゆく時代をとらえ、『玄語』の換稿に臨むと23回の改稿を経て安永4年(1775)に『玄語』(安永版8巻)を完成させた。

23年の間『玄語』にかかりっきりだったわけではない。『玄語』とあわせて「梅園三語」と言われる『贅語』(1755年起草)、『敢語』(1763年一巻脱稿)を書き始め、『敢語』に4年、『贅語』には34年をかけた。1760年に私塾である梅園塾を開くと6年後には條理学習・塾の保全・体罰禁止という「塾制」を定める。「体罰禁止」には何の学派に属するかで議論をしてはいけない、イデオロギー闘争はしてはならないという大切な意味が込められていたという。

私はこの『贅語』を自然哲学的な労作であると、以前から解釈しています。この『贅語』の中には、今日の言葉でいいますと、天文、物理、暦、生理、医、動植物、地質、社会、人倫関係等についての哲学的知識が、述べられています。

『梅園哲学入門』三枝博音 科学図書館

『価原』は1773年に書かれた梅園の経済論・貨幣論である。江戸時代、東日本は金経済、西日本は銀経済であり、大坂から江戸に旅をする場合、関ヶ原を超えると銀から金に両替をする。その交換比率は相場によって変動した。21世紀にドルやユーロにあわせて円の相場が上下するシステムと変わらない。江戸と上方の通貨統合をめざして1772年に鋳造されたのが、金との交換数が刻印された南鐐二朱銀だ。そういう最中に、梅園は物価と賃金の変動メカニズムを探求した『価原』を出した。同じことをアダム・スミスが『国富論』で書くのは3年後の1776年のことだった。

実は梅園は杵築藩の上田養伯に、「豊年豊作のときでも穀物の値段が高くなって、藩民の生活が苦しくなるのはどうしてか」というような疑問をぶつけられていたんですね。それでいろいろ考えて、これは穀物の量に原因があるのではなくて、もともとは金銀の産出や流通の量に関係があるんじゃないかということを回答したんです。それが『価原』で、いっときマルクスの『資本論』を100年以上先駆したともいわれたことがあります。

千夜千冊#993『玄語』三浦梅園

◆玄語図のメカニズム

『玄語』の中で梅園は円形からなる多数の「玄語図」をえがいている。円形の中には同心円状に複数の円があって、それらの複数の円を取り巻きながら曼荼羅図のように小さい円が整列して居並んでいるものやシンプルに白と黒に半円ずつ塗り分けられたようなものなどいろいろとある。共通するのはいずれも「円形」であり、シンメトリーに見えることだ。

玄語図は剖析(ぼうせき)と対峙という二つの方法でつくられている。剖析は、“わけていく”こと。剖析した結果、一対となることを対峙と呼んだ。

剖析する際、対になるものには非認知の「未知」が必要だ。未知の探索のことを推観と呼んだ。既知のものだけで世界を構築するのではなく必ず未知の対を発見して一対にするというわけだ。

推観し対となるものを合一していくことが全観であり、全観を繰り返し統合した先にある原理は何かを深く探求していくのが「反観合一」だ。対となるものが相反したとしても、切り捨てるのではなく反したままで一つに合している関係そのままに観る。対して剖析による証明過程のことを「依徴於正」と言った。「徴」はしるしや兆し、証拠の意味を持つが、中には真実ではない「徴」もある。実際に自分の目で物事を観るなどして正しい「徴」に剖析することが「依徴於正」なのである。

さらに梅園は旋転観という言葉を使い始める。

旋転シテコレヲ観レパ、

所トシテ左ナラザル無ク、

所トシテ右ナラザル無シ

上下シテコレヲ観レバ、

所トシテ高カラザル無ク、

所トシテ卑カラザル無シ

向きを変えれば、右のものが左になり、左のものが右になる。

逆立ちすれば上のものが下になり、下のものが上になる。

全観、剖析、推観といった思考を繰り返すことが視点の切り替えにつながり、あらゆる事物の多面的な見方を得ることができるということのように思えた。

実際、梅園の有名な円形ダイヤグラムには、二値的に進行するおびただしい概念や名辞がつねにシステムをともなって表示されている。

そうだとすれば“玄語”とは、そして“贅語”あるいは“敢語”とは、これこそ私がちょっと言ってみたかったことなのであるが、きっと梅園の編集工学に必要な、梅園自身によるプログラミング言語のことだったのだ。

『日本数寄』松岡正剛 ちくま学芸文庫

『玄語』には何も書かれていないように思えるページがある。

何もないわけではないとバジラは語る。一見、白紙に見えたページには「ズノウエニアラズ」という一言が浮かんでいる。我々が認知する世界の出現する以前がこの白紙によってあらわされているのだという。我々が認知していない世界があるということを認識した上で、ここから対に分かれていく。『日本数寄』には、“江戸時代といえば必ず「鎖国」の状態をおもいうかべるけれど、実は江戸の認知科学者は「世界」をこそ相手にしていたのである”という一文が書かれている。梅園も国東から世界を編集していたのだ。

―――

「何もない」ように見えてもそこには何かがあるかもしれない。何があるのかに注意を向けよう。「あるもの」と「ないもの」とで対を紡ぎ、自分のプログラミングで自分なりの「玄語図」を創造して世界と自分を再統合する。自分の眼で捉えて感じたことを旋転観していくことが、21世紀を生き抜く方法になる。

※輪読座「三浦梅園『玄語』を読む」についてはこちらもどうぞ

宮原由紀

編集的先達:持統天皇。クールなビジネスウーマン&ボーイッシュなシンデレラレディ&クールな熱情を秘める戦略デザイナー。13離で典離のあと、イベント裏方&輪読娘へと目まぐるしく転身。研ぎ澄まされた五感を武器に軽やかにコーチング道に邁進中。

◎『古今』と「ボカロ」の相似性◎【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第二輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』の解説に、Adoやボーカロイドは一見結び付かない。しかし輪読師バジラ高橋がナビゲートする「輪読座」では、和歌の理解というよりは、仮名文字の成り立ちや音韻の変化にまで踏み込み、現代の音楽表現と […]

★空海が準備し古今が仕立てた日本語の奥★【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第一輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』は誰が編纂したのだったろうか。パッと思い出せない。紀貫之や藤原定家という名前が浮かんだとして、そこにどんな和歌があるのかはピンとこない。そういう方々にこそドアノックしてほしいのが、この4月か […]

6世紀、動乱の南北朝から倭国を観る【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第六輪】

桜咲きこぼれる3月30日。本楼では輪読座記紀両読み、最終回となる第6輪が開催された。 半年前の第1輪では西暦200年代だった図象解説も第6輪では500年代に至る。記紀に加えて『三国史記』も合わせ読みしている背景もあり本シ […]

『古事記』で読む“古代史最大の夫婦喧嘩”【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第三輪】

大阪・堺市には、大小さまざまな古墳が点々としている。駅を降り、目的の古墳に向かっていくと次第にこんもりとした巨大な森のようなものを傍らに感じる時間が続く。仁徳天皇の陵墓である大仙古墳は、エジプトのクフ王のピラミッド、中国 […]

モスラと『古事記』のインタースコア【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第四輪】

松岡正剛校長の誕生日から一夜明けた1月26日。前日の42[花]敢談儀の残り香を味わいながらの開催となったのは輪読座『古事記』『日本書紀』両読み第四輪である。 輪読座の冒頭は恒例、前回の座を受けた宿題図象化の […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。