鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

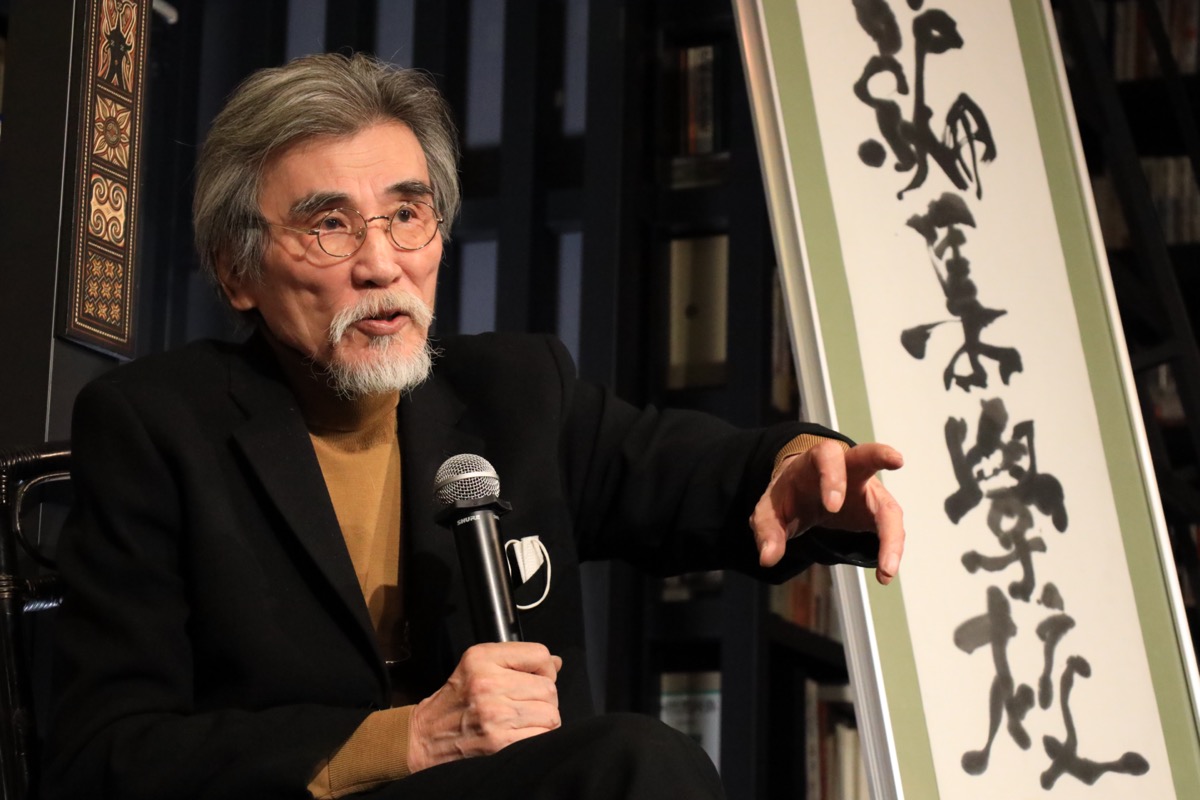

2021年12月19日、多読ジムSPコース「大澤真幸を読む」読了式で、大澤真幸さんと松岡正剛校長が対談した。後半の内容をお届けする。

腑に落ちないことに腑に落ちる

松岡:今回の読衆(受講者)の読みっぷり、書きっぷりはどうでしたか?

大澤:学生のレポートとは全然質が違って、自分のキズから読書している感じがビンビン伝わってきました。多くの人が、自分の問題とシンクロしていましたよね。文章のなかに、本の内容と自分の問題の両方が入っていて、それが良かった。たとえば、『〈世界史〉の哲学 イスラーム篇』を読むうちに、イスラームは自分の仕事上の問題と関係していると気づいた方がいましたが、すばらしい発見だと思いました。

松岡:編集学校を作ったときに大事にしたことの一つは、「みんなにキズをつける」「個人のキズを持ち出してもらう」ということでした。だって、クリエーションとは創(キズ)を造ることですからね。だからこそ、文学者や哲学者はキズを持ち出して思索しているわけです。

大澤:僕は高校一年生の頃、日々傷ついていました。家にいるのも辛かったし、外にいるのも辛かった。そのとき、ニーチェの『ツァラトゥストラはこう語った』を読んだら、立ち直れたんです。ツァラトゥストラが何度か洞窟から立ち上がって下山していくシーンがありますが、そこが響いたんですね。それで今回、大澤真幸賞の副賞に『ツァラトゥストラ』を選びました。

松岡:読衆の皆さんはどうでしたか?

読衆・戸田由香:モヤモヤがだんだん形になっていくのが面白かったです。

読衆・政近岳:ここまで難しい本はほかになくて、なかなか腑に落ちませんでした。

大澤:みんな簡単に腑に落ちすぎると思いますね。世界はわけがわからないのだ、と気づくことが世界に近づく秘訣です。世界はフワフワしているんですよ。『〈世界史〉の哲学』は、読者が簡単に腑に落ちないようにしています。別の言い方をすると、僕は自分の読んだ本が腑に落ちないから、『〈世界史〉の哲学』を書いているんです。でも、腑に落ちない本は良い本です。良い本を読むと、腑に落ちないことに腑に落ちる。僕はそのことを書いているわけです。つまらない本については書きません。

若いときは一年かけて読む本があってもいい

松岡:大澤流の読書術を教えてもらえませんか。

大澤:読書リストは必ずつくるようにしています。それから時間節約のために、精読本、ななめ読みの本というような本のレベル分けはしていますね。深く読む本だと、一週間かけて受肉させるようなこともあります。

松岡:一週間くらいかけて精読する経験を積んだほうがいいですね。

大澤:若いときは一年かけて読む本があってもいいと思います。精読本に関しては抜書きする手間も惜しんではいけません。

松岡:僕はモンテーニュ『エセー』や慈円『愚管抄』は30回くらい読みましたが、見え方がガラッと変わることがあります。

大澤:それは僕もやります。昔読んだ本を何度も読み返すと、新たな気づきがあります。マックス・ウェーバーを初めて読んだのは大学一年生の夏休みで、それから何度目を通したかわかりません。

松岡:大澤さんは読むと書くをどうつなげていますか?

大澤:読書しているときには、ひっかかったことを本に書きこみます。書きこむ言葉は幼稚でもいいんですね。ちょっとした書きこみがきっかけとなって、書くときに言葉になりますから。そうやって書いていく快楽は半端ではありません。僕は書いているときが一番機嫌がいいですね。

松岡:書くための訓練をどう積んできたんですか?

大澤:若い頃に、宮台真司さんたちとひたすらディスカッションした経験が大きかったと思います。そのとき、自明だと思っていることがいかに相手に伝わらないかを痛感しました。自分の考えを誰かにわかってもらおうとするときには、まず相手の考えがわかっていること、あるいは一般的にどう考えられているかを言わなくてはなりません。その上で自分の領域に持っていく必要がある。宮台さんたちと日々話し合うことで、僕はそのやり方を学びました。

![[マックス・ヴェーバー, 大塚 久雄]のプロテスタンティズムの 倫理と資本主義の精神 (岩波文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/51d3Yv7Ae1L.jpg)

米川青馬

編集的先達:フランツ・カフカ。ふだんはライター。号は云亭(うんてい)。趣味は観劇。最近は劇場だけでなく 区民農園にも通う。好物は納豆とスイーツ。道産子なので雪の日に傘はささない。

♪♪♪今日の舞台♪♪♪ 踊り部 田中泯 「外は、良寛。」 田中泯さんの踊りには、「いまここの生」を感じました。松岡正剛さんの『外は、良寛。』(講談社文芸文庫)のフラジリティには撃たれ、杉本博司さんの設えに […]

庵主・田中優子が「アワセとムスビ」で歴史を展く【間庵/講1速報】

2022年7月24日、「間庵」が開座した。庵主は、江戸文化研究家であり、松岡の盟友でもある田中優子さんだ。間庵は田中庵主が中心となり、リアル参加者の「間衆」とともに松岡正剛座長の「方法日本」を解読、継承、実践し、編集工 […]

【AIDA】リアルが持っている代替不可能な感覚情報がAIDAで鮮明になった<武邑光裕さんインタビュー>

メディア美学者・武邑光裕さんは、1980年代よりメディア論を講じ、インターネットやVRの黎明期、現代のソーシャルメディアからAIにいたるまでデジタル社会環境を長く研究する専門家だ。ドイツ・ベルリンを中心としたヨーロッパ […]

【AIDA】AIDAでは抽象度の高い議論と身の回りの話が無理なくつながる<村井純さんインタビュ―>

村井純さんは「日本のインターネットの父」である。村井さんが慶應義塾大学/東京工業大学間でコンピュータをネットワークでつなげたのが、日本のインターネットの誕生と言われている。その後も、黎明期からインターネットの技術基盤づ […]

「学校教育ができないことばかり実現している学校ですね」田中優子先生のエール!【78感門】

皆さん、まことにおめでとうございます。今日は、法政大学総長時代に卒業式で着ていた着物でまいりました。 2日目の冒頭は、田中優子先生の挨拶で始まった。優子先生は守・破・離をコンプリートし、今回は物語講座1 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。