タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

5月12日から開講するイシス編集学校の基本コース[守](現在も受講生を募集中です!)で番匠ロールを務める石黒好美さんは、前期の応用コース[破]を入門以来、10年ぶりに受講した学衆でもありました。

守・破・離・花伝所・物語講座とイシス編集学校のほとんどの講座を受講し、師範代、師範を経験してなお、もう一度受けたかった講座、それが[破]だったといいます。[破]の稽古の山場であるセイゴオ知文術と物語編集術のアワード「アリスとテレス賞」のエピソードを中心に、「[守]で学ぶの編集の型は何に使える?」という発見に満ちた再受講体験記をお届けします。

▼目次

・600ページ超の本を800字で紹介!?

・[破]は「文章を書く講座」と言われるけれど…

・物語を書くため年表をつくる

・「書きたいこと」から自由になるには

◆600ページ超の本を800字で紹介!?

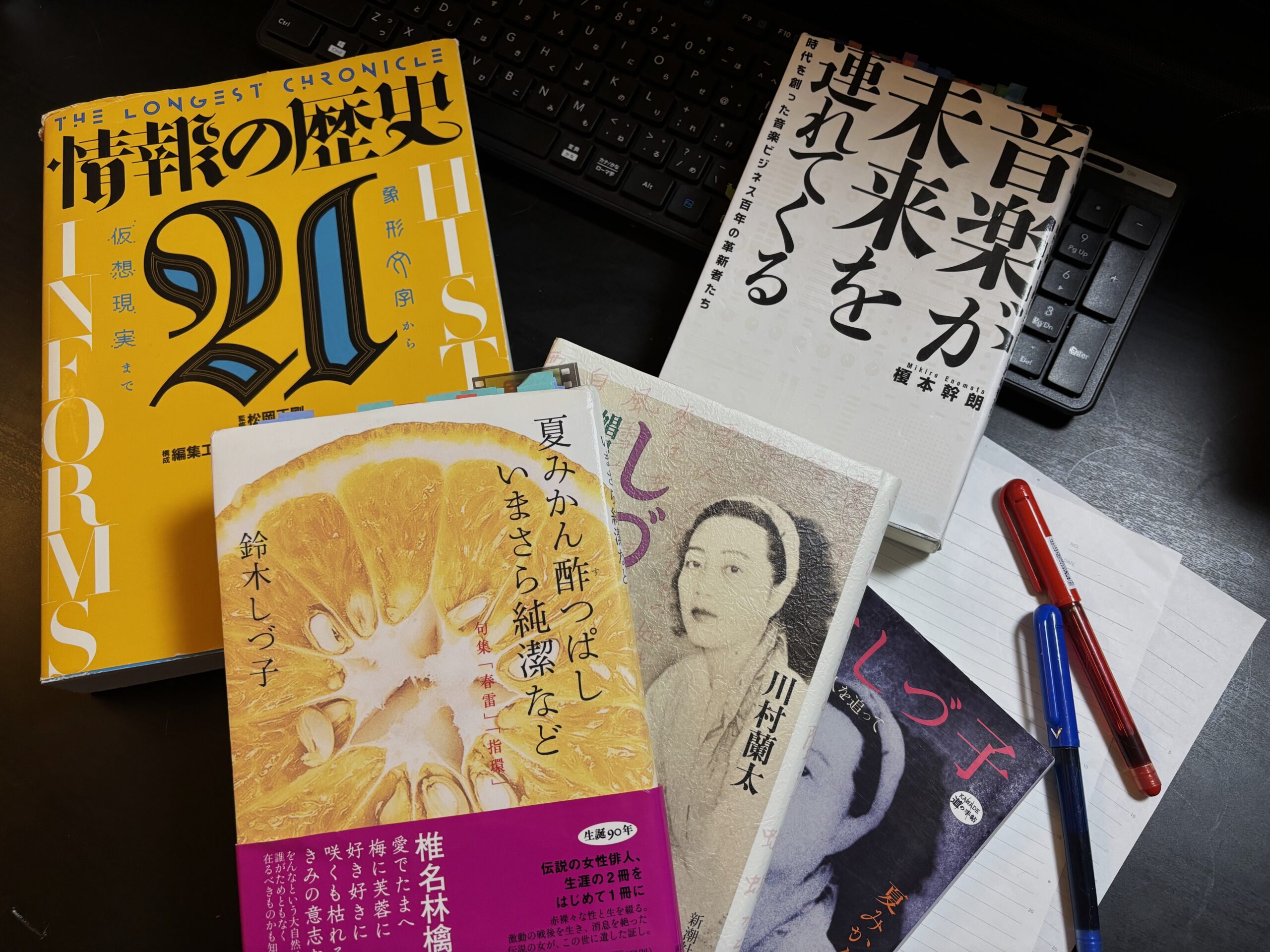

DOMMUNEのファンなので、第一回アリストテレス賞のお題「セイゴオ知文術」の課題本は迷わず宇川直宏さんがチョイスした『音楽が未来を連れてくる』に決めた。翌日、届いた本を見て思わずのけぞった。四六判で600ページを超える大長編なのだ。蓄音機からウォークマン、CDからスマホへと移るデバイスの歴史。ラジオにMTV、YouTubeからSpotifyに至る音楽ビジネスの変遷。ソニーの大賀典雄社長、Napster創業者ショーン・ファニング、そしてスティーブ・ジョブズといった音楽界の革命児のライフヒストリーが螺旋のように絡み合う。めくるめく展開にページを繰る手が止まらぬ面白さだが、あまりの情報量に読めども読めども終わらない。第一回のアリストテレス賞のお題「セイゴオ知文術」は内容を要約しつつ、自分の見方も重ねて800字以内で本の紹介文を書くものだ。この本を800字に収めるなんて、巨大なクルーズ船を四畳半の部屋に押し込むようなものではないか。私の稽古は早くも暗礁に乗り上げた。

◆[破]は「文章を書く講座」と言われるけれど…

「本の内容を、系統樹にしてはどうですか?」声文字X教室の笹本直人師範代から天啓のような指南が届く。系統樹![守]で稽古した、情報の流れと分岐をネットワークツリーにして表す型だ。そうか、膨大な情報を「わける・あつめる」したら、編集思考素で「つなぐ・かさねる」すればいいのか。ビジネスモデル・新技術・起業家のマインド……それぞれに系統樹をつくり、対比を見出し要約してみる。…読める、読めるぞ!次は著者の主張を「いじりみよ」で整理してみよう。

[守]コースは「用法一」の、視野を広げて多様な情報を集め、自在に分けていく「わける・あつめる」お題からスタート。次なる「用法二」では情報と情報を「つなぐ・かさねる」ことで情報の理解や記憶を進め、ダイナミックに発想を生む「型」を学ぶ。

ここでハッと気がついた。[破]の稽古は「文章が書けるようになる講座」と言われるが、実は「読めるようになる講座」ではないか?破のお題、5W1H+Dもインタビュー編集も「5つのカメラ」も、身の回りの事象を「読み取る」ための方法であり、クロニクル編集術は歴史を読むための稽古ではないか?書けないのではない。そもそも読めていないのだ。

「未来ってどんな『未来』?」「この本の“地”は?」「『音楽が未来を連れてくる』を言い換えると?」「宇川さんはなぜこの本を選んだのか?」師範代からの問いに応えて本の内容をアウトプットしていくと、一人で読んだ時には見出せなかったメッセージが次々に浮かび上がる。「編集の型」を使った読書体験とは、こんなにエキサイティングなものなのか。

爆音のダンスフロアで一晩踊り明かした後のような心地よい疲れに包まれ、エントリー締切の日に知文を書き上げた。800字のなかには、どんな時間も空間も存在させられるのだ。

◆物語を書くため年表をつくる

こんなに頑張ったのに、セイゴオ知文術では大賞を逃した。めちゃくちゃ悔しい。第二回の物語編集術アリスとテレス賞では、絶対に大賞を取る!と心に誓った。(師範代にも誓った。)

そもそも、[破]の再受講を決めたのは、前回の受講時に物語が思うように書けなかった残念が10年を経てなお晴れなかったことが大きい。今回こそ、物語編集術をやり切るぞ!なにしろ知文で「[守][破]の編集の型を使えば必ず書ける」という確信を得たのだ。“型力本願”である。

主人公は私の生まれ故郷である岐阜に住んだ俳人、鈴木しづ子と決めた。戦後の俳壇に突如として現れ消えたしづ子。彼女について書かれたものは、歓楽街の女としてスキャンダラスに扱うものか、逆にピュアな女流俳人として崇めるものばかり。私は俳句を知らないけれど、文学って、表現って、こういうステレオタイプな人間の扱いに抗するためにあるのでは…?とモヤモヤする。俳句という方法を持って世に対峙した人として、しづ子の物語を書いてみたい。そう思った。

何はともあれまずは読まねばならぬ。私は深く読むため、お題と並行してしづ子の生い立ちと当時の時代状況をコンパイルし、「しづ子史」「戦前・戦中・戦後の日本史」「昭和の俳壇史」という3つの年表をミックスしたクロニクルを作った。お国に仕える勤労少女だったしづ子が占領軍の兵士と恋仲になる様子と、戦後日本の姿が重なる。敗戦とは、欧米列強に追いつくべく「一人前の男」としての近代国家を目指した日本が「アメリカの“女”」になっていく経験ではないか――そんなワールドモデルがむくむく立ち上がる。

◆「書きたいこと」から自由になるには

「推論(IF・THEN型)を使い、世界観の細部まで埋めましょう」「『師匠に忠実なしづ子』と『米兵と恋愛するしづ子』。二つを対にし輪郭を持たせましょう。『二軸四方型』や『ミメロギア』が有効」。師範代の指南が私を「型」へと引き戻す。「国が」「日本が」「女は、男は」と大きな主題を語りたくなるのは私の得意手であるが、一回目の[破]で物語を書いた際には最も大きな足枷にもなった。

「書くことがあるから書くのではない。書けそうもないことがあるから、書くわけだ。(717夜『本を書く』)」

ふだんの自分の主義主張が私をがんじがらめにする。紋切り型のイデオロギーの重力から離れて、おのれを羽布団のように軽くしなければならない。「石黒さんにとっての『エイリアン』とはどのようなものか。エイリアン的なもののシソーラスを広げましょう」。そうでした。好き勝手に書くのではなく、物語編集術では既存の映画の構造を読み取り、それを翻案して書くのでした。

分かっていても難しい。物語編集術には「今の世の中にあるモノ」を自分が書こうとする物語のワールドモデルに当てはめる、というお題がある。具体的なモノに託して物語世界の解像度(リアリティ)を高めるねらいなのだろうが、モノよりもつい心情や状況を説明したくなり苦戦した。師範代からは「『抽象的な概念』(国家・戦後・世間)ではなく、「見立て」の力を使い『具体的なモノ』(しづ子愛用のペン・特定の本など)にメッセージを宿すことで解釈の幅が広がる」と指南された。

相応しいモノはないかと唸っていると「最もしづ子の思いが込められているモノは、俳句では?」とひらめき、物語の要所にしづ子の句を布置した。「しづ子は~~と思った」などと書くよりも、彼女の思いが一瞬で深く広がる。モノや歌にメッセージを託すことは、物語の中に読者が連想をはたらかせ、シーンを想起させるポイントを埋め込むことだったのか。モノ自体がメディアであり、メッセージなのだ。またしても朦朧としながら書き上げ、結果としてテレス大賞をいただいたが、自分としてはこの「モノに託す」という方法の力を知ったことが大きな収穫だった。物語を作るのも、主題ではなく方法なのだ。

◆イシス編集学校 第55期[守]基本コースまだギリギリ募集中!◆

書かれているもの以上のことを読み取り、まだ考えられていないことを書く。そのための編集の「型」を学ぶイシス編集学校に、あなたも入門してみませんか。

日程:2025年5月12日(月)~2025年8月24日(日)

詳細・申込:https://es.isis.ne.jp/course/syu

石黒好美

編集的先達:電気グルーヴ。教室名「くちびるディスコ」を体現するラディカルなフリーライター。もうひとつの顔は夢見る社会福祉士。物語講座ではサラエボ事件を起こしたセルビア青年を主人公に仕立て、編伝賞を受賞。

編集工学2.0×生成AIで「別様の可能性」に向かうー―イシス編集学校第54期[守]特別講義●宇川直宏の編集宣言レポート

アーカイブ動画、好評発売中!! 詳細・購入はこちら↓ イシス編集学校第54期[守]特別講義「宇川直宏の編集宣言」アーカイブ映像 「生成AIの時代、作家はどこに存在しているのか?」--現“在”美術家でラ […]

スタートアップのためのちぐはぐな本棚 ―「STATION Ai」ヒントライブラリーのプランニング編集術

漫画家・鳥山明さんの画集に、『質的社会調査の方法』。『発酵の技法』、『日本の奇祭』があるかと思えば『カラスのパン屋さん』も。『フォークの歯はなぜ四本になったか』『ええじゃないかの不思議』に『超人ナイチンゲール』。 &n […]

イシス編集学校第54 期[守]特別講義は宇川直宏の編集宣言!!!!!!

好評発売中!! イシス編集学校第54期[守]特別講義「宇川直宏の編集宣言」アーカイブ映像 詳細・購入はこちら →https://shop.eel.co.jp/products/es_shu_054_toku_v2? […]

教室で人生相談?あの俳優?いつ寝てる?師範代は謎な人ー52〔守〕卒門を果たした近大生に聞く

梅花霜雪を経て開く。昨秋、52〔守〕に入門した近畿大学生たちは定期試験にアルバイト、サークル活動に卒業論文、就職活動や大学院入試と何足もの草鞋を履きかえながら、果敢に38の編集稽古に臨んだ。花も嵐も踏み越えて、この春見 […]

電気グルーヴのテクノ情報生命―52[守]師範、数寄を好きに語る

数寄のない人生などつまらない。その対象が何であれ、数寄を愛でる、語るという行為は、周囲を巻き込んでいく――。 52期[守]師範が、「数寄を好きに語る」エッセイシリーズ。今回は高校時代に電気グルーヴを聞いて人 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。